- Применение антифризов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха

- Разновидности антифризов

- Температура замерзания антифриза

- Производители антифризов

- Поговорим о строительстве

- Применение этиленгликоля в системах отопления

- Зависимость температуры замерзания теплоносителей от концентрации в них этиленгликоля

- Заключение

Применение антифризов в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха

О. М. Гольтяев, канд. физ.– мат. наук, зам. генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ», gol@cstream.ru

В статье рассматриваются проблемы, которые возникают при использовании антифриза в качестве теплоносителя в автономных системах отопления и в качестве хладоносителя в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Суровость российских зим диктует необходимость использовать в автономных системах отопления и в системах кондиционирования воздуха незамерзающие теплоносители – антифризы. Применение антифриза может привести к существенному снижению энергетических затрат и принести заметную экономическую выгоду при эксплуатации инженерного оборудования зданий. Так, системы охлаждения воздуха можно отключать в зимнее время без необходимости слива теплоносителя из вторичного контура чиллера. В загородных домах антифризы дают возможность применять прерывистый режим отопления и производить обогрев помещений только на время их использования.

Разновидности антифризов

Из существующих в природе жидкостей наилучшими физическими свойствами с точки зрения теплопередачи обладает, безусловно, вода. У нее наиболее высокая теплоемкость и теплопроводность, а также относительно низкая вязкость. Однако высокая температура кристаллизации 0 °C и уникальное свойство расширяться при замерзании делают воду непригодной для холодильных установок и систем, имеющих риск замерзания в зимних условиях. В связи с этим во многих случаях приходится использовать незамерзающие (низкозамерзающие) теплоносители – антифризы, которые могут функционировать при отрицательных рабочих температурах, а также практически не расширяются при замерзании.

Антифризами, которые принято использовать в качестве теплоносителей и хладоносителей, являются водные растворы этиленгликоля, пропиленгликоля, других гликолей, а также растворы некоторых неорганических и органических солей. По существу теплоносители и хладоносители выполняют одинаковую функцию, так как переносят тепло от «нагревателя» к «холодильнику», и их терминологическое различие носит условный характер. В дальнейшем будем использовать лишь один термин – теплоноситель.

Области применения низкозамерзающих теплоносителей различны и многообразны: системы отопления; системы кондиционирования воздуха, чиллеры; вторичные контуры холодильных установок, охлаждение ледовых полей; солнечные батареи; тепловые насосы; системы рекуперации тепла; охлаждение двигателей внутреннего сгорания; подогрев нефти и газа и многое другое.

В современной инженерной практике различные виды теплоносителей применяются в зависимости от назначения и диапазона рабочих температур, при которых они используются. Главное различие теплоносителей заключается в их основе (гликоле или соли), которая понижает температуру замерзания и определяет вязкость.

Солевые растворы применяются во вторичных контурах холодильных установок при отрицательных рабочих температурах, преимущественно при температурах ниже –20 °C. Это обусловлено их относительно малой вязкостью по сравнению с аналогичными теплоносителями на основе гликолей (рис. 1). Главным недостатком таких антифризов является высокая коррозионная активность, которая, однако, в значительной мере снижается при низких температурах.

Зависимость вязкости от температуры для различных типов теплоносителей. Концентрация всех низкозамерзающих теплоносителей соответствует одинаковой температуре замерзания –40 °C. Данные компании Arteco [1]

Растворы этиленгликоля и пропиленгликоля применяют при рабочих температурах от –20 °C до +130 °C. Хотя такие теплоносители при определенных концентрациях могут оставаться в жидкой фазе вплоть до температур порядка –70 °C, их применение в этой низкотемпературной области становится невозможным из-за непомерно высокой вязкости. По своим физическим характеристикам, таким как температура замерзания, теплоемкость, теплопроводность, вязкость, объемное расширение, теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля достаточно близки [1]. При этом этиленгликоль во многих случаях оказывается предпочтительнее пропиленгликоля как с технической, так и с финансовой точки зрения. Объемы производства этиленгликоля в мире на порядок больше, чем пропиленгликоля, соответственно, его цена вдвое ниже. Однако у пропиленгликоля имеется одно неоспоримое преимущество – низкая токсичность. Поэтому его применяют на объектах, требующих повышенного уровня безопасности, например на пищевых производствах.

При высоких рабочих температурах, вплоть до +180 °C, применяются растворы триэтиленгликоля [3], благодаря его относительно высокой термостабильности. Такие продукты не являются предметом массового производства, их выпускают под заказ и они являются, образно говоря, экзотикой в ряду теплоносителей.

Поскольку формат данной статьи не позволяет осуществить полный обзор всех перечисленных выше теплоносителей, ограничим свое рассмотрение лишь теплоносителями на основе этиленгликоля в применении к системам отопления, вентиляции, кондиционирования. Именно этиленгликолевые теплоносители получили на сегодняшний день наиболее широкое распространение в инженерных системах зданий и сооружений.

Зависимость температуры кристаллизации от концентрации этиленгликоля (антифриз Glythermin NF) в водном растворе. Данные компании BASF [3]

Антифриз предназначен исключительно для технического использования, поэтому нельзя допускать его попадания в пищевые продукты и в питьевую воду во избежание отравления. Опасной для жизни человека дозой при попадании в желудок считается 100 мл этиленгликоля. При случайном попадании антифриза на руки или на одежду он легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов. Срок биологического разложения этиленгликоля в почве составляет порядка 1 мес. [1]. Этиленгликоль, растворенный в воде в концентрациях менее 1 г/л, не причиняет вреда рыбам и водным живым организмам [3].

Следует отметить, что антифриз имеет меньший, чем у воды, коэффициент поверхностного натяжения, поэтому легче проникает в мелкие поры, трещины. Кроме того, набухание резины в антифризе меньше, чем в воде. Поэтому в системах, длительное время работавших на воде, замена воды на антифриз может привести к появлению протечек, связанных с тем, что резиновые прокладки принимают первоначальный объем. Рекомендуется первые дни после заливки антифриза следить за состоянием соединительных узлов системы и при необходимости подтягивать их или менять уплотнения. Лучшей защитой от протечек являются хорошие прокладки и качественная сборка системы.

В системах отопления нельзя использовать элементы, содержащие цинк, в частности, оцинкованные изнутри трубы. При температурах, превышающих +70 °C, цинковое покрытие будет отслаиваться и оседать на нагревательных элементах котла, а антикоррозионные свойства теплоносителя значительно ослабятся.

Срок службы антифриза зависит от режима его эксплуатации. Не рекомендуется доводить теплоноситель до состояния кипения (температура кипения при атмосферном давлении составляет +106…+116 °C в зависимости от степени разбавления водой). При локальном перегреве теплоносителя до температур, превышающих +170 °C, будет происходить термическое разложение этиленгликоля, образование нагара на нагревательных элементах, выделение газообразных продуктов разложения и разрушение антикоррозионных присадок. Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена надлежащая циркуляция теплоносителя, и нагревательные элементы в процессе работы должны быть полностью погружены в теплоноситель, чтобы не допускать их перегрева и «пригорания» антифриза. По существу, в теплообменных системах следует проводить предварительные тепловые расчеты на предмет установления возможности для данного теплоносителя обеспечивать необходимые тепловые потоки. При этом можно использовать табличные данные для параметров, входящих в уравнения подобия, таких как число Прандтля, число Рейнольдса [3, 4].

Еще одним важным аспектом применения антифризов является герметичность теплообменной системы. Известно, что этиленгликоль окисляется при контакте с атмосферным воздухом и процесс окисления ускоряется при повышении температуры – примерно вдвое на каждые 10 °C. Продукты окисления этиленгликоля – гликолаты – разрушают антикоррозионные присадки и приводят к усилению коррозии (рис. 3). Поэтому необходимо по возможности исключить контакт теплоносителя с воздухом, в частности, применять герметичные расширительные емкости.

Температура замерзания антифриза

В практике применения антифризов часто возникает вопрос о выборе температуры замерзания теплоносителя, который сводится к выбору концентрации антифриза в растворе (рис. 4). Повышенная концентрация, кроме удорожания, создает повышенную вязкость теплоносителя и снижает эффективность теплопередачи. Кроме того, не всякий насос способен перекачивать жидкость с вязкостью, в 2–3 раза превышающей вязкость воды. Выбор оптимальной концентрации теплоносителя важен как с технической, так и с финансовой точки зрения. Часто также возникает вопрос, что будет с теплообменной системой, если теплоноситель в ней замерзнет в результате штатной или нештатной ситуации.

В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и, соответственно, теплоноситель замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть при 0 °C это еще жидкость, а при –1 °C – уже лед. Теплоноситель замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски slush ice – что-то наподобие манной каши), и наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.

Начальная температура образования кристаллов называется «температурой кристаллизации», по-английски freezing point (измеряется по ASTM D 1177). Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски setting point (по DIN 51583) или pour point (по ASTM D 97).

Для антифризов с температурой кристаллизации –30 °C, которыми мы обычно пользуемся, разница между freezing point и setting point составляет около 8 °C. То есть антифриз, который начинает кристаллизоваться при –30 °C, затвердеет лишь при –38 °C (см. рис. 4). В промежутке между –30 и –38 °C он будет находиться в состоянии «манной каши» – более или менее густой.

В России при описании и тестировании антифризов обычно пользуются терминами «температура начала кристаллизации» (по ГОСТ 28084–89) или «температура кристаллизации» (по ГОСТ 18995.5, совпадает с ASTM D 1177). В Европе, однако, чаще используют понятие «температура защиты от замерзания», по-английски frost protection. Она определяется как среднее арифметическое между «температурой кристаллизации» и «температурой застывания». На наш взгляд, именно frost protection наиболее адекватно характеризует температуру замерзания антифриза, т.к. это середина фазового перехода из жидкости в твердое тело.

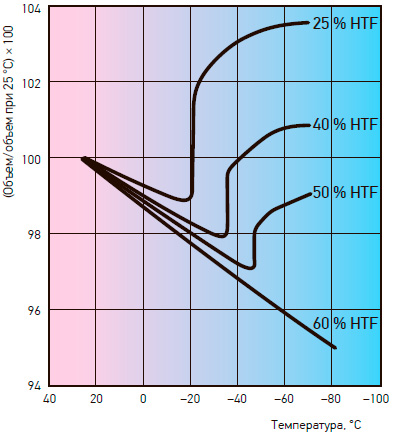

Здесь необходимо отметить еще один принципиальный момент. В отличие от воды, которая при замерзании расширяется в объеме на 9% и рвет трубы, антифриз при замерзании не размораживает теплообменную систему. Водно-этиленгликолевый раствор при переходе из жидкости в твердую фазу расширяется весьма незначительно. Как видно из графика на рис. 5, теплоноситель (HTF) с концентрацией этиленгликоля 40% при замерзании (температура замерзания около –30 °C) расширяется в объеме лишь на 1,5%. Соответственно, его линейное расширение составит всего 0,5%, а это безопасно практически для любых конструкционных материалов.

| |||||||||||||

| tзамерзания °С | -40 | -30 | -20 | -10 | -5 | 0 |

| Cодержание, % | 53 | 46 | 36 | 24 | 14 | 1 |

Теперь перейдем к самой технологии применения этиленгликоля в качестве теплоносителя для энергосистемы, которая была использована для детского учреждения в Томской области.

В основу данного проекта заложено применение так называемых геотермальных тепловых насосов. Принцип прост: ниже глубины промерзания температура грунта превосходит значение «абсолютного нуля», таким образом, накопленное тепло (геотермальную энергию) из земли грех не позаимствовать. Из физики известно, что энергия не передается от холодного тела (в данном случае от грунта) к горячему. По этой причине система геотермального отопления выполнена из трех контуров, в которых циркулируют жидкости с различными физическими свойствами. Во внешнем отопительном контуре, проходящем на глубине два с половиной метра, циркулирует антифриз — (этиленгликоль). Во внутреннем отопительном контуре через систему труб, пронизывающих все полы детского сада — теплоноситель. Между внешним и внутренним контуром находится теплообменник теплового насоса с закаченным в него хладагентом с низкой температурой кипения.

Теплоноситель первичного «рассольного» контура поглощает тепло из грунта, увеличивая немного свою температуру. В испарителе теплообменника рассол (антифриз) передает тепловую энергию еще более холодному жидкому хладагенту, находящемуся под низким давлением. В этих условиях достаточно небольшой плюсовой температуры, чтобы хладагент перешел в газообразное состояние (испарился). Далее компрессор сильно сдавливает хладагент, вследствие чего температура его заметно увеличивается (около +70°C). Затем горячий хладагент подается в конденсатор, там он передает свою тепловую энергию более холодному теплоносителю, циркулирующему в отопительном контуре здания.

Отдав часть тепла, охлажденный хладагент снова конденсируется (становится жидким), а дросселирующий клапан на границе между конденсатором и испарителем вновь понижает его давление. Затем цикл повторяется.

Необходимо так же отметить, что здание детского сада построено по принципу «термоса»: керамзитобетонные стеновые панели и энергосберегающие окна с пятикамерным стеклопакетом – моментально понизили теплопотери на 25%.

Итак, почему в этой энергоэффективной системе используется именно этиленгликоль, а не какой-нибудь другой антифриз, например пропиленгликоль или ацетат калия? Ответ прост и вытекает из физических свойств этиленгликоля. Во-первых, водный раствор этиленгликоля замерзает при температуре около -60°C в отличие от антифириза на основе ацетата калия, который имеет температуру замерзания ниже -5°C. Во-вторых, пропиленгликоль хоть и является экологически и токсилогически безопасным веществом, но его теплофизические свойства уступают этиленгликолю на 10-20%.

Заключение

В заключении нужно отметить преимущества данного проекта. Во-первых, подобная энергоэффективная схема позволила сократить затраты на отопление примерно на 45%. Фактически детский сад оплачивает счета только за электроэнергию. Конечно, традиционные радиаторы отопления установлены в детском саду, но они необходимы здесь «на всякий случай».

Летом при температуре +25-27°C система тепловых насосов может автоматически переключаться на пассивное охлаждение помещения. Требуемое количество энергии на поддержание комфортного микроклимата сравнимо с затратами на одну лампу накаливания.

Срок службы климатической установки достаточно долговечен, примерно 25-30 лет, а ежегодное профилактическое обслуживание не требует серьезных затрат.