Принципы работы систем парового отопления

Если при кипении воды давление остается неизменным, температура воды будет постоянной. Тепло, подводимое к воде, расходуется на ее испарение (скрытая теплота парообразования).

Водяной пар, который находится в термодинамическом равновесии с водой, называется сухим насыщенным паром, а смесь сухого насыщенного пара с капельками воды во взвешенном состоянии – влажным насыщенным паром.

Энтальпия i» сухого насыщенного пара

где i‘ – энтальпия воды при температуре кипения (теплота, затрачиваемая на подогрев жидкости до температуры кипения), кДж/кг; r – скрытая теплота парообразования, кДж/кг.

При конденсации пара скрытая теплота парообразования выделяется. Температура конденсата в момент его образования равна температуре пара. Данные о температуре, плотности и энтальпии сухого насыщенного пара в зависимости от давления приведены в таблицах в справочной литературе.

В системах парового отопления применяется сухой насыщенный пар и используется свойство его при конденсации выделять скрытую теплоту парообразования. Пар из котлов по паропроводам поступает в нагревательные приборы, установленные в помещениях. В нагревательных приборах пар конденсируется, и тепло через стенки приборов передается в помещения. Конденсат отводится из приборов по трубопроводам в сборные конденсатные баки, откуда насосами перекачивается в котлы, а в отдельных случаях возвращается сразу в котлы самотеком).

Классификация систем парового отопления

Системы парового отопления в зависимости от абсолютного давления пара подразделяют на:

а) вакуум-паровые – при абсолютном давлении пара менее 0,1 МПа;

б) низкого давления – при давлении пара 0,1—0,12 МПа;

в) низкого (повышенного) давления – при давлении пара 0,12—0,17 МПа;

г) высокого давления – при давлении пара 0,17—0,27 МПа.

Предельное абсолютное давление 0,27 МПа указано применительно к местным отопительным приборам. Для калориферов, пароводяных подогревателей и другого теплоиспользующего оборудования внутренних санитарно-технических систем максимальное давление пара ограничивается заводскими паспортными данными на оборудование.

Системы низкого и высокого давления, в свою очередь, подразделяют:

1) по связи с атмосферой – на открытые, сообщающиеся с атмосферой, и закрытые, не сообщающиеся с атмосферой;

2) по способу возврата конденсата в котел – на замкнутые с непосредственным возвратом конденсата в котел и разомкнутые с возвратом конденсата в конденсатный бак и последующей перекачкой его из бака в котел;

3) по схеме расположения трубопроводов – на двухтрубные и однотрубные (те и другие могут быть с верхней, нижней и смешанной разводкой, с сухим и мокрым конденсатопроводом).

Сухим называют конденсатопровод, сечение которого при работе системы не полностью заполнено конденсатом, а при перерывах в работе системы свободно от воды. Мокрым называют конденсатопровод, всегда полностью заполненный водой.

Конденсатопровод может быть напорным, если конденсат перемещается при помощи насосов или избыточного давления пара, и самотечным, если конденсат перемещается самотеком. Уклон магистральных паропроводов по направлению движения пара принимают не менее 0,002, против движения – не менее 0,006; для конденсатопроводов – не менее 0,002. Уклон ответвлений к отопительным приборам должен составлять 10 мм на всю длину подводки.

Устройство систем парового отопления

низкого давления

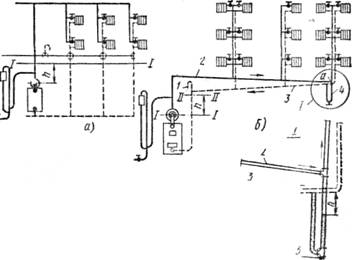

Системы парового отопления низкого давления устраивают по открытой схеме. На рис. 4.18 приведена схема системы парового отопления низкого давления с верхней разводкой, двухтрубной, тупиковой, замкнутой, с сухим конденсатопроводом.

Рис. 4.18. Схема системы парового отопления низкого давления

с верхней разводкой, непосредственным возвратом

конденсата в котел, сухим конденсатопроводом

Перед пуском системы открывают вентиль 11 на водопроводной линии, и вода под давлением поступает в систему и заполняет ее до уровня I — I в паросборнике. Обратный клапан 12 предотвращает движение воды в обратном направлении (в водопроводную сеть). Вентиль закрывают 11, открывают вентиль 13 и начинают топить котел. Температура воды в котле поднимается, вода закипает. Пар из котла по главному стояку 1 поступает в магистральные паропроводы 2, паровые стояки 3 и через ответвления 4 в нагревательные приборы 5, где конденсируется. Конденсат по ответвлениям 6 из приборов поступает в конденсатный магистральный трубопровод 7 и из него в котел. Давление пара в котле уравновешивается со стороны конденсатной линии столбом воды h (при избыточном давлении пара в котле 0,01 МПа высота h = 1 м).

Воздух тяжелее пара, и поэтому он удаляется через конденсатную линию и воздушную трубу 10.

Точка присоединения воздушной трубы к конденсатному трубопроводу должна быть выше уровня воды в общем конденсатном стояке на 200—250 мм.

Перед нагревательными приборами для регулирования количества пара, поступающего в приборы, устанавливают вентили 8. Чтобы при регулировании системы убедиться, что пар не поступает из приборов в конденсатопровод, а полностью в них конденсируется, на ответвлениях от приборов рекомендуется устанавливать тройники 9 с пробкой.

В системах высокого давления, где используется пар высокого давления, дополнительно устанавливаются конденсатоотводчики (термические муфтовые и поплавковые муфтовые), поскольку пар не всегда успевает полностью сконденсироваться в нагревательных приборах.

В системах парового отопления предусматриваю следующую запорно-регулировочную (паровую) арматуру.

У местных нагревательных приборов (теплообменников) устанавливают:

а) в системах отопления высокого давления – вентиль на паровой подводке и термодинамический или термостатический конденсатоотводчик на конденсатной подводке;

б) в системах отопления низкого давления – вентиль на паровой подводке и тройник с пробкой на конденсатной подводке;

На вводах трубопроводов в здание и отдельных ветвях системы отопления устанавливают паровые вентили для полного или частичного ее выключения.

В горизонтальных однотрубных проточных системах отопления устанавливают вентили в начале и конце этажных веток.

На стояках, расположенных на лестничных клетках, вентили рекомендуется устанавливать независимо от количества этажей (в закрытых и открытых системах отопления).

Гидравлический расчет систем парового отопления низкого давления

Расчет паропроводов. Методика расчета паропроводов систем парового отопления низкого давления в основном аналогична методике расчета трубопроводов систем водяного отопления. Расчет диаметров паропровода ведется отдельно от расчета диаметров конденсатопровода. Избыточное давление пара в начале паровой магистрали (при выходе из котла) Р, МПа, принимают в зависимости от протяженности паропроводов l, м, см. табл. 4.13:

Избыточное давление пара при выходе из котла

| Протяженность паропровода, l , м | 3 /ч, (4.44) где Q – тепловая мощность системы отопления, кДж/ч; r – скрытая теплота парообразования, кДж/кг; ρ – плотность конденсата, кг/м 3 . Для перекачки конденсата из конденсатного бака в паровые котлы низкого давления устанавливают один насос с подачей, равной двухчасовому расходу конденсата. Подача насоса, м 3 /ч: где Q – тепловая мощность системы отопления, кДж/ч; r – скрытая теплота парообразования, кДж/кг; ρ – плотность конденсата, кг/м 3 . Устанавливать насос следует так, чтобы его ось была на 400—500 мм ниже дна конденсатного бака. Это требуется для обеспечения поступления конденсата в насос самотеком. В противном случае при создании разрежения во всасывающем трубопроводе может произойти вскипание горячего конденсата, и нормальная работа насоса нарушится. Расчетное давление насоса Pн должно быть равно: где Рк – давление пара в котле, Па; Рс = hgρ – давление столба воды высотой h от максимального уровня стояния воды в котле до оси насоса, Па; g – ускорение свободного падения, м/с 2 ; ρ – плотность воды, кг/м 3 ; Мощность электродвигателя к насосу определяют по формуле: где V – объем воды, перемещаемой насосом, м 3 /ч; Р – давление, создаваемое насосом, Па; ηн – коэффициент полезного действия (КПД) насоса; ηп – КПД передачи (для клиноременной передачи КПД принимают равным 0,96). При установке насоса на одном валу с электродвигателем установочная мощность электродвигателя определяется по формуле: где K1 – коэффициент запаса, принимаемый в зависимости от мощности N электродвигателя, табл. 4.14. Значения коэффициента запаса K1

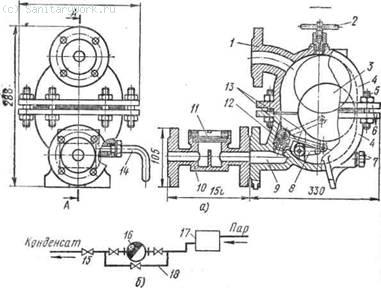

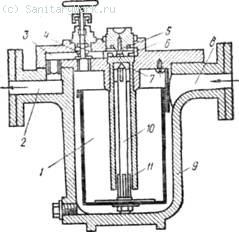

Особенности гидравлического расчета систем парового отопления высокого давления При движении пара в паропроводах систем парового отопления высокого давления от начальной точки (от ввода или от котла) к месту потребления значительно изменяется его давление, следовательно, его плотность. В связи с этим при расчете паропровода нельзя принимать среднюю плотность пара по всей его длине, как при расчете паропровода в системах низкого давления, поэтому для каждого участка паропровода следует принимать значение плотности, соответствующее среднему давлению пара на участке. При расчете паропроводов можно пользоваться таблицами или номограммами. Они отличаются от таблиц и номограмм для систем парового отопления низкого давления тем, что в них удельные потери давления Rусл, Па/м, и скорость движения Wусл, м/с, пара при различных диаметрах труб и расходах пара приведены к значению плотности ρусл = 1 кг/м 3 . Чтобы найти действительные значения удельных потерь давления R и скорости движения W пара, найденные по таблицам или номограммам значения Rусл и Wусл для каждого участка, приводят к фактической плотности ρфакт пара, соответствующей давлению пара для каждого участка системы: Расчет ведут методом приведенных длин, т. е. местные сопротивления при расчете паропроводов высокого давления заменяют эквивалентными длинами. Длина трубопровода, на которой потери на трение равны потерям в местном сопротивлении при коэффициенте местного сопротивления, равном 1, называется эквивалентной длиной, lэкв. При действительной длине расчетного участка l, м, общие потери давления ΔР, Па, составят: где R – фактические удельные потери давления на трение, Па/м; lэкв – значение эквивалентной длины, м, отвечающее диаметру участка; Σz – сумма коэффициентов местных сопротивлений участка. Примечание: в некоторых справочниках приведены таблицы для lэкв, сразу учитывающие Σz. Скорости движения пара в системах отопления высокого давления ограничены из условия бесшумности их работы при попутном движении пара и конденсата 80 м/с, при встречном движении 60 м/с. При расчете диаметров самотечных конденсатопроводов систем парового отопления высокого давления располагаемое давление ΔРр определяется по формуле где ρ – плотность конденсата, кг/м 3 ; h – разность уровней в конце и начале конденсатной магистрали, м; η – коэффициент, учитывающий наличие в конденсатном трубопроводе эмульсии (примеси воздуха и пара); для конденсатопроводов систем отопления зданий η = 0,65, для конденсатопроводов наружных сетей η =0,75. После определения располагаемого давления расчет ведут аналогично расчету трубопровода систем водяного отопления с применением тех же таблиц. Диаметры напорных конденсатопроводов определяют исходя из давления, предусмотренного для перемещения конденсата, по таблицам из справочной литературы (Справочник проектировщика). § 70. Система парового отопленияСистемы парового отопления устраивают с верхней (рис. 126, а) и нижней (рис. 126,6) разводкой паровых магистралей. На рисунке паропровод показан сплошной линией, а конденсатопровод и воздушный трубопровод — пунктиром. Рис. 126. Схемы систем парового отопления низкого давления: а — с верхней разводкой и мокрым конденсатопроводом, б—с нижней разводкой и сухим конденсатопроводом; 1 — воздушная труба, 2 — магистральный паропровод, 3 — конденсационный трубопровод, 4 — петля, 5 — пробка для спуска конденсата В системе парового отопления с верхней разводкой магистральный паропровод проходит над верхними приборами, а в системе парового отопления с нижней разводкой — под нижними приборами. В системе парового отопления с верхней разводкой конденсат под давлением пара поднимается в конденсационных стояках до уровня 1—1. Конденсационная магистраль, проложенная ниже уровня конденсата, будет полностью залита водой; такой трубопровод называется мокрым. Чтобы удалить воздух из системы, прокладывают воздушную линию. Если конденсационная магистраль расположена выше уровня конденсата, то такой трубопровод, частично заполненный водой, называется сухим. Воздух отводится по верхней не заполненной водой части сухого конденсатопровода и удаляется через воздушную трубу 1, расположенную в нижней точке магистрали. Чтобы сухой конденсатопровод не оказался залитым водой, в результате чего система может перестать действовать, его необходимо прокладывать на 200—250 мм выше уровня конденсата в конденсационном стояке. Для отвода конденсата из магистрального паропровода 2 конец его соединяют в точке а с конденсационным трубопроводом 3 петлей 4, которая служит гидравлическим затвором: последний препятствует проникновению пара в конденсационный трубопровод 3. В петле под давлением пара вода будет стоять на разных уровнях h. Разность уровней 1—1 и 11—11 зависит от давления пара в точке а. Для прочистки петли и спуска воды внизу расположен тройник с пробкой 5. Применяют также систему парового отопления с нижней разводкой и мокрым конденсатопроводом. Системы парового отопления с самотечным возвратом конденсата в котел применяют при давлении пара, не превышающем 0,02 МПа. При более высоком давлении пара, чтобы вода из котлов не попадала в нагревательные приборы, котельную приходится значительно углублять, что в большинстве случаев сделать невозможно. Поэтому при давлении более 0,02 МПа для системы парового отопления, как правило, применяют разомкнутую схему (рис. 127), при которой приборы можно устанавливать даже ниже уровня котлов. Рис. 127. Разомкнутая схема системы парового отопления низкого давления с перекачкой конденсата: 1 — водоотводчик (конденсационный горшок), 2 — конденсационный бак, 3 —насос, 4 — питательный трубопровод, 5 — обратный клапан, в — котел, 7 — трубопровод к выкидному приспособлению Конденсат из приборов по трубопроводу отводится в конденсационный бак 2, откуда он подается насосом 3 в котел. Котел устанавливают ниже уровня воды в баке (под заливом). Если бак расположен ниже конденсатопровода, воздух из системы по конденсатопроводу удаляется через конденсационный бак. При расположении конденсационного бака выше конденсатопровода или при наличии на конденсатопроводе водяных мешков на конденсатопроводах следует устанавливать воздушные краны. На питательном трубопроводе 4 устанавливают обратный клапан 5, препятствующий при остановке насоса выдавливанию воды паром из котла в конденсационный бак. Прокладывать паропроводы с уклоном навстречу движению пара не следует, так как попутный конденсат, образующийся за счет теплопотерь паропровода, будет течь навстречу пару, и пар будет задерживать его. Кроме того, при таком движении пара и конденсата в системе отопления возникает шум, а иногда резкие стуки и сотрясения, что вызывает повреждение соединений. В системах с давлением пара выше 0,04 МПа, чтобы не допустить попадания пара в конденсационный бак, на конденсационной линии перед вводом в бак устанавливают конденсационный горшок 1. Конденсационный горшок— прибор, который пропускает через себя конденсат и препятствует проходу пара. Поплавковый конденсационный горшок ГСТМ (рис. 128,а). Корпус горшка 4 состоит из двух частей, собранных на фланцах 6, которые соединены болтами 5. Для удаления воздуха из горшка и конденсатопровода на горшке устроен воздушный клапан 2. Конденсат и пар поступают в горшок через входной патрубок 1. При повышении уровня конденсата в горшке поплавок 3 всплывает и поднимает рычаг 13, который передвигает золотник 12. После этого приоткрывается выпускное отверстие в выходном патрубке 9 и давлением пара конденсат вытесняется из горшка. Когда конденсат будет вытеснен из горшка, поплавок опустится и выход конденсата из горшка прекратится. Пар поднимается в верхнюю часть горшка и конденсат, находящийся внизу, препятствует выходу его из горшка. Под рычагом 13 находится подъемный рычаг 8, который при повороте ручки 14 поднимает поплавок и полностью открывает выпускное отверстие для удаления конденсата. Горшок оборудован гляделкой 10 со стеклом 11, позволяющей видеть, не пропускает ли горшок пар. На случай ремонта или чистки горшка устраивают обводную линию 18 (рис. 128,6). Рис. 128. Конденсационный горшок ГСТМ (а) и схема его установки (б): 1 — входной патрубок. 2 — воздушный клапан, 3 — поплавок, 4 — корпус горшка, 5 — болт, 6 — фланцы корпуса, 7 —пробка, 8— подъемный рычаг, 9 — выходной патрубок, 10 — гляделка, 11 — стекло гляделки, 12— золотник, 13 — рычаг. Н — ручка, 15 — обратный клапан, 16 — конденсационный горшок, 17 — прибор. 18 — обводная линия Конденсационный горшок «Автомат» (рис. 129). Рис. 129. Конденсационный горшок «Автомат» 1 — поплавок, 2 — выходное отверстие, 3 — канал, 4 — вентиль, 5 —обратный клапан, 6—отверстие, 7 —золотник, 8 — входное отверстие, 9— корпус, 10 — стержень, 11 — труба В корпус 9 горшка, внутри которого находится поплавок 1, конденсат поступает через отверстие 8. С дном поплавка соединен стержень 10, на верхнем конусе которого находится золотник 7. При заполнении корпуса конденсатом поплавок всплывает и золотник закрывает выходное отверстие. Постепенно заполняя корпус, конденсат переливается внутрь стакана и опускает его на дно. Вместе с поплавком опускается стержень, открывая при этом отверстие 6. При таком положении под действием давления пара находящийся в поплавке конденсат выжимается в отверстие 6 через кольцевое пространство между стенками трубы 11 и стержнем 10. Из отверстия 6 конденсат поступает в канал 3, а затем в выходное отверстие 2. Пар выжимает из поплавка только часть конденсата, вследствие чего нижний конец трубы 11 всегда остается залитым водой; поэтому через отверстие 6 пар из горшка выходить не может. Поплавок, из которого удален конденсат, поднимается, и золотник вновь закрывает отверстие 6. В системах парового отопления нагревательные приборы устанавливают так же, как и в системах водяного отопления. Паровую подводку к приборам можно делать с уклоном к прибору или к стояку. При верхней разводке паропровода паровую подводку к нижним приборам всегда следует укладывать с уклоном к прибору, что обеспечивает стекание конденсата из паропровода. Конденсационную подводку от приборов всегда прокладывают с уклоном к стояку для удаления конденсата из прибора. Для лучшей работы приборов при установке их «на сцепке» подающая и обратная подводки должны быть присоединены с разных сторон приборов. Чтобы регулировать поступление пара в прибор и выключать его, на подводке пара у каждого нагревательного прибора устанавливают вентиль. Системы парового отопления в сравнении с водяными системами имеют следующие преимущества: меньшие диаметры трубопроводов; поверхность нагрева отопительных приборов меньше на 30—35%; меньшая первоначальная стоимость; паровые системы быстро нагреваются и быстро остывают при выключении. Недостатки паровых систем — высокая температура на поверхности нагревательных приборов в течение отопительного сезона; невозможность качественного и количественного регулирования; шум, вызванный гидравлическими ударами в трубопроводах; сложность сбора и возврата конденсата в разветвленных системах и особенно при обслуживании нескольких зданий. |

, (4.45)

, (4.45) , Па, (4.46)

, Па, (4.46) – потери давления в питательном трубопроводе, Па (от конденсатного бака до котла); 10 000 – свободное давление на излив воды в котел, Па.

– потери давления в питательном трубопроводе, Па (от конденсатного бака до котла); 10 000 – свободное давление на излив воды в котел, Па. , кВт, (4.47)

, кВт, (4.47) , Па/м; (4.49)

, Па/м; (4.49) , м/с. (4.50)

, м/с. (4.50)