Системы водяного отопления хромова

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Томский государственный архитектурно-строительный университет»

СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Томск Издательство ТГАСУ

УДК 697.4 (075) ББК 38.762.1(я7) Х94

Хромова, Е.М. Системы водяного отопления: учеб. пособие / Е.М. Хромова., – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. – 116 с.

Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Отопление» специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Представлены основы расчета теплового баланса зданий различного назначения. Рассмотрены вопросы конструирования систем отопления с применением стальных, металлополимерных и медных трубопроводов. Приведены методики гидравлического расчета и теплового расчета отопительных приборов в однотрубных и двухтрубных системах отопления, а также дан порядок подбора смесительного насоса. Представлены примеры расчета по всем разделам учебного пособия.

Предназначено для использования студентами специальности 270109 «Теплогазоснабжение и вентиляция» при выполнении курсового проекта по дисциплине «Отопление».

Табл. 31. Ил. 23. Библиогр.: 15 назв.

к.т.н., доц. каф. «Теоретическая

и промышленная теплотехника» ТПУ

к.т.н., технический директор ТДСК

©Е.М. Хромова, 2008

1. Расчет тепловой мощности системы отопления ………….………6

1.1. Уравнение теплового баланса здания……………………….…. 6

1.3. Дополнительные потери теплоты через

ограждающие конструкции зданий……………………………..……14

1.4. Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха…………..………………. 16

1.5. Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения..…19

2. Конструирование систем водяного отопления …………………..27

2.1. Выбор и размещение отопительных приборов……………. …27

2.2. Размещение стояков и магистралей …………………. ………..28

3. Гидравлический расчет системы водяного отопления ………..42

3.1. Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца…..43

3.2. Гидравлическийрасчетвторостепенногоциркуляционногокольца. 48

4. Тепловой расчет отопительных приборов ..……..……..………. 65

4.1. Расчет площади отопительных приборов

в однотрубных системах отопления………………………………….65

4.2. Расчет площади отопительных приборов в двухтрубных системах отопления…………….…………. ……….70

5. Подбор циркуляционного насоса ……………………………..…. 82 Контрольные вопросы по курсу «Отопление» ……………………..84 Библиографический список………… ………………………………..86

Приложение 1. Таблицы и номограмма для гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления………..………. 87 Приложение 2. Коэффициенты местных сопротивлений ξ ………..104 Приложение 3. Потери давления на местные сопротивления для расчетов трубопроводов водяного отопления………. ………. 107 Приложение 4. Теплоотдача открыто проложенных

трубопроводов системы водяного отопления………………………..108 Приложение 5. Номинальная плотность теплового потока отопительных приборов……….…..…………………………..110 Приложение 6. Техническая характеристика

отопительных приборов……………………………. … … .…………..111

Дисциплина «Отопление» является одной из профилирующих при подготовке специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции.

Целью курса является получение знаний по конструкциям, принципам действия и характерным свойствам различных систем отопления, используемых в современной отопительной технике.

Задачами курса являются освоение основ теории расчета и получение практических навыков проектирования систем отопления, изучение вопросов регулирования систем отопления, ознакомление с перспективными путями развития способов отопления зданий.

Представленное учебное пособие содержит методики проектирования систем водяного отопления для выполнения курсового проекта по дисциплине «Отопление». При его выполнении студенты знакомятся с основными требованиями и условиями прокладки системы отопления в здании и затем самостоятельно осуществляют проектирование ее на планах этажей, приобретают навыки составления тепловых балансов помещений, расчетов отопительных приборов и проведения гидравлического расчета системы отопления. Для проведения грамотных расчетов студенты знакомятся с нормативной документацией и выписывают необходимые для расчетов характеристики.

Курсовой проект по системам отопления состоит из расчетной и графической частей. Проект выполняется по индивидуальному заданию.

Содержание расчетно-пояснительной записки

Пояснительная записка представляет собой важный технический документ, в котором кратко, но с достаточной полнотой излагаются мотивировки всех принятых решений, приво-

дятся необходимые расчеты со ссылками на источники, даются пояснения по устройству различных частей системы и краткие указания по ее эксплуатации. Пояснительная записка должна включать в себя:

1. Титульный лист.

2. Задание на проектирование.

5. Расчет тепловой мощности системы отопления.

6. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления на трение.

7. Тепловой расчет отопительных приборов.

8. Подбор циркуляционного насоса.

9. Список используемой литературы.

Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи и заголовки. Объем пояснительной записки должен быть не более 40 страниц машинописного текста. Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам».

Содержание графической части

Графическая часть проекта выполняется вручную на листах ватмана формата А1 – А2. В состав графической части входит:

1) план здания в М 1:100 с нанесением отопительных приборов и стояков, с обозначением по каждому стояку на каждом этаже марки отопительных приборов ;

2) план подвала в М 1:100 с нанесением стояков и подводящих магистралей ;

3) аксонометрическая схема системы отопления в М 1:100

с нанесением на нее тепловых нагрузок, участков расчетного

кольца и диаметров ; 4) спецификация на элементы системы отопления.

1. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

1.1. Уравнение теплового баланса здания

Система отопления предназначена для создания в помещениях здания в холодный период года температурной обстановки, комфортной для человека и отвечающей требованиям технологического процесса.

Температурная обстановка в помещении зависит от тепловой мощности системы отопления, а также от расположения обогревающих устройств, теплозащитных свойств наружных ограждений, интенсивности других источников поступления и потерь теплоты.

В холодное время года помещение теряет теплоту через наружные ограждения, теплота расходуется на нагрев наружного воздуха, который проникает в помещение через неплотности ограждений, а также на нагрев материалов, транспортных средств, изделий, одежды, которые холодными попадают с улицы в помещение. Системой вентиляции в помещение может подаваться воздух с более низкой температурой по сравнению с воздухом помещения, технологические процессы могут идти с испарением жидкостей и другими процессами, сопровождаемыми затратами теплоты.

Теплота поступает в помещение от технологического оборудования, источников искусственного освещения, от нагретых материалов, изделий, в результате прямого попадания через оконные проемы солнечных лучей, от людей. В помещениях могут быть технологические процессы, связанные с выделением теплоты (конденсация влаги, химические реакции и пр.).

Сведением всех составляющих поступлений и расход теплоты в тепловом балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты указывает на необходимость устройства в помещении отопления, избыток теплоты обычно ассимилируется вентиляцией. Для определения тепло-

вой мощности системы отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода в виде

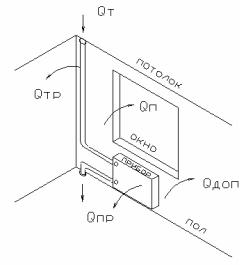

Σ Q o = Q огр +Σ Q д + Q и + Q техн ,

где Q огр – основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт;

Σ Q д – суммарные добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания (см. п. 1.3), Вт;

Q и – расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение при инфильтрации и вентиляции, Вт;

Q техн – дебаланс между расходом тепла на технологические нужды и минимальными технологическими и бытовыми теплопоступлениями, Вт.

Расчетная тепловая мощность системы отопления соответствует максимальному дефициту теплоты.

Для гражданских зданий обычно принимают, что в помещении отсутствуют люди, нет искусственного освещения и других бытовых тепловыделений, поэтому определяющими расход тепла являются теплопотери через ограждения и инфильтрация.

В промышленных зданиях принимают в расчет период технологического цикла с наименьшими тепловыделениями.

В жилых зданиях при определении тепловой мощности системы отопления учитывают теплопотери через ограждающие конструкции, больший из расходов тепла на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещение вследствие инфильтрации или для компенсации нормативного воздухообмена, а также бытовые теплопоступления в размере, регламентируемом СНиП.

Расчетные теплопотери помещений жилого здания Σ Q о вычисляют по уравнению теплового баланса

Σ Q o = Q огр +Σ Q д + Q и − Q б ,

где Q б – бытовые тепловыделения, Вт.

1.2. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий

Основные потери теплоты Q огр , Вт, через рассматриваемые ограждающие конструкции зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха и рассчитываются с точно-

стью до 10 Вт по формуле

Q огр = А k ( t в − t н ) n,

где n – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;

t в – расчетная температура воздуха помещения, ºС, принимаемая по [2, 4];

t н – расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, принимаемая по [1];

k – коэффициент теплопередачи наружного ограждения,

А – расчетная поверхность ограждающей конструкции, м 2 . Вычисление теплопотерь производят для каждого поме-

щения здания отдельно. Результаты расчета сводятся в табл. 1.1. Заполнение табл. 1.1 производится следующим образом

УДК (075) ББК (я7) Х94 Е.М. ХРОМОВА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ. Учебное пособие

1 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» УДК (075) ББК (я7) Х94 Е.М. ХРОМОВА Хромова, Е.М. Системы водяного отопления: учеб. пособие / Е.М. Хромова., Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, с. ISBN СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ Учебное пособие Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Отопление» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Представлены основы расчета теплового баланса зданий различного назначения. Рассмотрены вопросы конструирования систем отопления с применением стальных, металлополимерных и медных трубопроводов. Приведены методики гидравлического расчета и теплового расчета отопительных приборов в однотрубных и двухтрубных системах отопления, а также дан порядок подбора смесительного насоса. Представлены примеры расчета по всем разделам учебного пособия. Предназначено для использования студентами специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» при выполнении курсового проекта по дисциплине «Отопление». Табл. 31. Ил. 3. Библиогр.: 15 назв. Рецензенты: к.т.н., доц. каф. «Теоретическая и промышленная теплотехника» ТПУ Бульба Е.Е. к.т.н., технический директор ТДСК Семенюк П.Н. Томск Издательство ТГАСУ 008 ISBN Томский государственный архитектурно-строительный университет, 008 Е.М. Хромова, 008

2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Расчет тепловой мощности системы отопления Уравнение теплового баланса здания Основные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий Дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения.. 19 Примеры. 0. Конструирование систем водяного отопления Выбор и размещение отопительных приборов Размещение стояков и магистралей Гидравлический расчет системы водяного отопления Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца. 48 Примеры Тепловой расчет отопительных приборов Расчет площади отопительных приборов в однотрубных системах отопления Расчет площади отопительных приборов в двухтрубных системах отопления Примеры Подбор циркуляционного насоса Контрольные вопросы по курсу «Отопление»..84 Библиографический список..86 Приложение 1. Таблицы и номограмма для гидравлического расчета трубопроводов систем водяного отопления Приложение. Коэффициенты местных сопротивлений ξ..104 Приложение 3. Потери давления на местные сопротивления для расчетов трубопроводов водяного отопления Приложение 4. Теплоотдача открыто проложенных трубопроводов системы водяного отопления..108 Приложение 5. Номинальная плотность теплового потока отопительных приборов Приложение 6. Техническая характеристика отопительных приборов ВВЕДЕНИЕ Дисциплина «Отопление» является одной из профилирующих при подготовке специалистов по теплогазоснабжению и вентиляции. Целью курса является получение знаний по конструкциям, принципам действия и характерным свойствам различных систем отопления, используемых в современной отопительной технике. Задачами курса являются освоение основ теории расчета и получение практических навыков проектирования систем отопления, изучение вопросов регулирования систем отопления, ознакомление с перспективными путями развития способов отопления зданий. Представленное учебное пособие содержит методики проектирования систем водяного отопления для выполнения курсового проекта по дисциплине «Отопление». При его выполнении студенты знакомятся с основными требованиями и условиями прокладки системы отопления в здании и затем самостоятельно осуществляют проектирование ее на планах этажей, приобретают навыки составления тепловых балансов помещений, расчетов отопительных приборов и проведения гидравлического расчета системы отопления. Для проведения грамотных расчетов студенты знакомятся с нормативной документацией и выписывают необходимые для расчетов характеристики. Курсовой проект по системам отопления состоит из расчетной и графической частей. Проект выполняется по индивидуальному заданию. Содержание расчетно-пояснительной записки Пояснительная записка представляет собой важный технический документ, в котором кратко, но с достаточной полнотой излагаются мотивировки всех принятых решений, приво-

3 дятся необходимые расчеты со ссылками на источники, даются пояснения по устройству различных частей системы и краткие указания по ее эксплуатации. Пояснительная записка должна включать в себя: 1. Титульный лист.. Задание на проектирование. 3. Содержание. 4. Введение. 5. Расчет тепловой мощности системы отопления. 6. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельным потерям давления на трение. 7. Тепловой расчет отопительных приборов. 8. Подбор циркуляционного насоса. 9. Список используемой литературы. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные подписи и заголовки. Объем пояснительной записки должен быть не более 40 страниц машинописного текста. Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ «Общие требования к текстовым документам». Содержание графической части Графическая часть проекта выполняется вручную на листах ватмана формата А1 А. В состав графической части входит: 1) план здания в М 1:100 с нанесением отопительных приборов и стояков, с обозначением по каждому стояку на каждом этаже марки отопительных приборов; ) план подвала в М 1:100 с нанесением стояков и подводящих магистралей; 3) аксонометрическая схема системы отопления в М 1:100 с нанесением на нее тепловых нагрузок, участков расчетного кольца и диаметров; 4) спецификация на элементы системы отопления РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 1.1. Уравнение теплового баланса здания Система отопления предназначена для создания в помещениях здания в холодный период года температурной обстановки, комфортной для человека и отвечающей требованиям технологического процесса. Температурная обстановка в помещении зависит от тепловой мощности системы отопления, а также от расположения обогревающих устройств, теплозащитных свойств наружных ограждений, интенсивности других источников поступления и потерь теплоты. В холодное время года помещение теряет теплоту через наружные ограждения, теплота расходуется на нагрев наружного воздуха, который проникает в помещение через неплотности ограждений, а также на нагрев материалов, транспортных средств, изделий, одежды, которые холодными попадают с улицы в помещение. Системой вентиляции в помещение может подаваться воздух с более низкой температурой по сравнению с воздухом помещения, технологические процессы могут идти с испарением жидкостей и другими процессами, сопровождаемыми затратами теплоты. Теплота поступает в помещение от технологического оборудования, источников искусственного освещения, от нагретых материалов, изделий, в результате прямого попадания через оконные проемы солнечных лучей, от людей. В помещениях могут быть технологические процессы, связанные с выделением теплоты (конденсация влаги, химические реакции и пр.). Сведением всех составляющих поступлений и расход теплоты в тепловом балансе помещения определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты указывает на необходимость устройства в помещении отопления, избыток теплоты обычно ассимилируется вентиляцией. Для определения тепло- 6

4 вой мощности системы отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода в виде ΣQ o Q огр + ΣQд + Qи + Qтехн, (1.1) где Q огр основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт; ΣQ д суммарные добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания (см. п. 1.3), Вт; Q и расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение при инфильтрации и вентиляции, Вт; Q техн дебаланс между расходом тепла на технологические нужды и минимальными технологическими и бытовыми теплопоступлениями, Вт. Расчетная тепловая мощность системы отопления соответствует максимальному дефициту теплоты. Для гражданских зданий обычно принимают, что в помещении отсутствуют люди, нет искусственного освещения и других бытовых тепловыделений, поэтому определяющими расход тепла являются теплопотери через ограждения и инфильтрация. В промышленных зданиях принимают в расчет период технологического цикла с наименьшими тепловыделениями. В жилых зданиях при определении тепловой мощности системы отопления учитывают теплопотери через ограждающие конструкции, больший из расходов тепла на нагревание наружного воздуха, поступающего в помещение вследствие инфильтрации или для компенсации нормативного воздухообмена, а также бытовые теплопоступления в размере, регламентируемом СНиП. Расчетные теплопотери помещений жилого здания ΣQ о вычисляют по уравнению теплового баланса ΣQo Q огр + ΣQд + Qи Qб, (1.) где Q б бытовые тепловыделения, Вт. 1.. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий Основные потери теплоты Q огр, Вт, через рассматриваемые ограждающие конструкции зависят от разности температуры наружного и внутреннего воздуха и рассчитываются с точностью до 10 Вт по формуле Qогр А k ( tв tн )n, (1.3) где n коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; t в расчетная температура воздуха помещения, ºС, принимаемая по [, 4]; t н расчетная зимняя температура наружного воздуха, ºС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,9, принимаемая по [1]; k коэффициент теплопередачи наружного ограждения, Вт/(м ºС); А расчетная поверхность ограждающей конструкции, м. Вычисление теплопотерь производят для каждого помещения здания отдельно. Результаты расчета сводятся в табл Заполнение табл. 1.1 производится следующим образом (по графам): пом., назнач., tв, ºС наим. Таблица 1.1 Ведомость расчета теплопотерь помещений Характеристика ограждения ориен. размер, м м А, м k, Вт/(м ºС) n(tв tн), ºС Q д, Вт Qогр, Вт ориен. прочие Qогр+Qд, Вт Qи, Вт Qб, Вт Qо,, Вт 7 8

5 Графа 1. На планах зданий все отапливаемые помещения нумеруются поэтажно по ходу часовой стрелки, начиная с помещения, расположенного в левом верхнем углу плана здания. Первая цифра соответствует номеру этажа, две последующие номеру помещения. Например, для первого этажа 101, 10, 103 и т. д., для второго этажа 01, 0, 03 и т. д. Лестничные клетки обозначаются большими буквами алфавита А, Б, В и т. д. Внутренняя температура воздуха в помещениях различного назначения принимается согласно табл. 1. []. Таблица 1. Теплопотери через внутренние ограждения между смежными помещениями следует учитывать при разности температуры воздуха t в этих помещений более 3 ºС. Теплопотери для лестничной клетки определяются для всех этажей сразу, через все ограждающие конструкции, как для одного помещения. Графа 3. Наименование сторон света обозначается сокращенно: С, СВ, З, СЗ, В, Ю, ЮВ, ЮЗ. Помещение t в, ºС Жилая комната То же, в районах с t н ниже 31 ºС Кухня Коридор в квартире Лестничная клетка в жилом доме, кладовые Ванная, совмещенный санузел Служебные кабинеты Хранилища архивов и библиотек Вестибюли Уборные Графа. При проведении расчетов пользуются следующими условными обозначениями ограждающих конструкций: НС наружная стена; ВС внутренняя стена; ДО окно с двойным остеклением; ТО окно с тройным остеклением; Пт потолок; Пл пол; НД наружная дверь. Для помещения 1-го этажа теплопотери определяются через наружные стены, остекление, полы. Для помещений промежуточного этажа через наружную стену, остекление. Для помещений верхнего этажа через наружную стену, остекление, потолок. Рис Обмер площадей в плане и по высоте: 1 чердачное перекрытие; пол над неотапливаемым подвалом; 3 бесчердачное перекрытие; 4 пол на лагах; 5 пол на грунте 9 10

6 Графа 4. Обмер площадей наружных ограждений производится с соблюдением определенных правил (см. рис. 1.1): площадь окон и дверей по наименьшим размерам проемов в свету; площадь потолков и полов по расстоянию между осями внутренних стен и расстоянию от внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен; высота стен первого этажа по расстоянию от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии неотапливаемого подвала; высота стен промежуточного этажа по расстоянию между уровнями чистого пола данного и вышележащего этажей; высота стен верхнего этажа по расстоянию от уровня чистого пола до верха утеплителя чердачного перекрытия; длина наружных стен в угловых помещениях по расстоянию от внешних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен, а в неугловых помещениях по расстоянию между осями внутренних стен. длина внутренних стен по размерам от внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен. Графа 6. Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций здания k принимается по результатам теплотехнического расчета. Расчетный коэффициент теплопередачи для окон определяется по выражению kок kдо, то kнс, (1.4) где k до,то коэффициент теплопередачи окна, полученный по результату теплотехнического расчета, Вт/м ºС; k нс коэффициент теплопередачи наружной стены, Вт/м ºС. Коэффициенты теплопередачи k для полов, расположенных на грунте, определяют по условным термическим сопротивлениям для отдельных зон пола. Передача тепла из помеще- 11 ния через конструкцию пола и толщу грунта под зданием подчиняется сложным закономерностям. Учитывая сравнительно небольшой удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, для их расчета применяют упрощенную методику. Поверхность пола делят на полосы шириной м, параллельные наружным стенам (рис. 1.). Полоса, ближайшая к наружной стене, является зоной I, следующие две полосы будут зонами II и III, а остальная поверхность пола будет зоной IV. а) б) Рис. 1.. Разбивка поверхности пола (а) и заглубленных частей наружных стен (б) на зоны IIV Теплопотери каждой зоны рассчитывают по формуле (1.3), принимая n1. За величину k принимают коэффициент теплопередачи, который для неутепленного пола обозначают k н.п и принимают равным для I зоны 0,465, для II зоны 0,33, для III зоны 0,116 и для IV зоны 0,07 Вт/м ºС. Если в конструкции пола, расположенной на грунте, имеются слои материалов с теплопроводностью λ меньше 1,16 Вт/(м ºС), то такой пол называют утепленным. В этом случае термические сопротивления утепляющих слоев в каждой зоне прибавляют к сопротивлениям R н.п. В связи с этим условное сопротивление теплопередаче соответствующей зоны утепленного пола R у.п равно: 1

7 ду.с R у.п Rн.п +, (1.5) лу.с где δ у.с толщины материала утепляющих слоев, м; λ у.с теплопроводности материала утепляющих слоев, Вт/(м ºС); R н.п. термическое сопротивление соответствующей зоны неутепленного пола, которое принимают равным для I зоны,15, для II зоны 4,3, для III зоны 8,6 и для IV зоны 14, м ºС /Вт. Теплопотери через полы на лагах рассчитывают также по зонам, только условное сопротивление теплопередаче каждой зоны пола на лагах принимают равным: Rл 1,18 R у. п, (1.6) где R у.п величина, полученная по формуле (1.5) с учетом утепляющих слоев, включая и настил пола на лагах и пр. Поверхность участка пола в зоне I, примыкающего к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому, его площадь размером м учитывается при определении площади зоны I дважды (на рис. 1., а крестообразная штриховка). Подземные части наружных стен рассматривают при расчете теплопотерь как продолжение пола. Разбивку на полосы в этом случае делают от верха подземной части стен (рис. 1., б). Условные сопротивления теплопередаче для зон принимают так же, как для пола при наличии утепляющих слоев, которыми в данном случае являются слои конструкции стены. Графа 7. В графу выносится расчетная разность температур между внутренней температурой помещения и температурой наружного воздуха, принимаемой по [1]. Коэффициент n определяется по [3], (табл. 1.3). Графа 8. Основные теплопотери через все ограждающие конструкции здания вычисляются по формуле (1.3) Ограждающие конструкции 1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне 3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах 4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли 5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли 1.3. Дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции зданий Таблица 1.3 Коэффициент n Основные теплопотери через наружные ограждения, обусловленные разностью температуры внутреннего и наружного воздуха, оказываются меньше фактических теплопотерь, так как в уравнении (1.3) не учитывается целый ряд факторов, вызывающих дополнительные потери теплоты, исчисляемые в долях от основных теплопотерь. Графа 9. Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией ограждений (стен, дверей и световых проемов) по сторонам света, рассчитываются как Q д.ор Q огр β ор, (1.7) где β ор коэффициент добавки на ориентацию (рис. 1.3); 1 0,9 0,75 0,6 0,4

8 Q огр основные теплопотери через данное ограждение, Вт. Рис Значения коэффициента добавок на ориентацию Графа 10. Прочие дополнительные теплопотери: При наличии двух и более наружных стен принимается добавка на все вертикальные ограждения, равная 0,05. Для угловых помещений и помещений, имеющих два и более наружных вертикальных ограждения, температуру внутреннего воздуха принимают для жилых зданий на ºС выше указанной в табл. 1., а для зданий другого назначения повышение температуры учитывают 5 %-й добавкой к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений. Дополнительные потери теплоты на нагревание холодного воздуха, поступающего при кратковременном открывании наружных входов, не оборудованных воздушно-тепловыми завесами, принимаются в зависимости от типа входных дверей и высоты здания Н, м: для тройных дверей с двумя тамбурами между ними Q д.нд Q огр.нд (0, Н); (1.8) для двойных дверей с тамбурами между ними Q д.нд Q огр.нд (0,7 Н); (1.9) для двойных дверей без тамбура Q д.нд Q огр.нд (0,34 Н); (1.10) для одинарных дверей Q д.нд Q огр.нд (0, Н), (1.11) 15 где Q огр.нд основные теплопотери через наружные двери в помещении лестничной клетки. В жилых зданиях эти теплопотери следует учитывать только для дверей лестничных клеток. Добавка не учитывается для летних и запасных дверей Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха Графа 1. Наружный воздух поступает в помещения под действием разности давлений наружного и внутреннего воздуха. Наружный воздух без его предварительного нагревания может непосредственно поступать в помещения через специальные приточные устройства, и в этом случае инфильтрация является организованной. В случае его поступления через существующие неплотности и щели в стенах, воротах, окнах, фонарях инфильтрация носит неорганизованный характер. При естественной вытяжной вентиляции в помещениях жилых и общественных зданий приточный нормируемый расход воздуха может поступать в помещения либо в виде суммарного потока, состоящего из приточного, нагретого в приточных установках, и инфильтрационного потока (без предварительного нагревания). В этом случае инфильтрационный поток является организованным, задаваемым в исходных условиях параметром L н, величина которого формируется в результате дисбаланса между задаваемыми вентиляционными вытяжным и приточным воздухообменами. Расход теплоты Q и, Вт, на нагревание этого организованного инфильтрационного потока определяется по формуле Q и 0,8 L н ρ н c (t в t н ), (1.1) где L н расход приточного, предварительно не подогреваемого, инфильтрующегося воздуха, м 3 /ч; ρ н плотность наружного воздуха, кг/м 3 :

9 353 ρ н ; 73 + tн с удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кдж/(кг ºС). Для жилых зданий приточный воздухообмен нормируется удельным расходом 3 м 3 /ч на 1 м площади жилых помещений и кухни (L н 3 А пола ), что соответствует примерно однократному воздухообмену. При неорганизованной инфильтрации через существующие неплотности и щели в стенах, воротах, окнах, фонарях зданий различного назначения расход теплоты Q и, Вт, определяется по формуле Q и 0,8 ΣG н c (t в t н ) k т, (1.13) где G н расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие конструкции помещения; k т коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0,7 для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 1 для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов; t в, t н расчетные температуры воздуха, ºС. При естественной вытяжной вентиляции в помещениях общественных зданий расчет выполняется по выражениям (1.1) и (1.13), при этом принимается за расчетное значение большая из величин. В помещениях жилых зданий при естественной вытяжной вентиляции расчет Q и выполняется только по выражению (1.1), так как, согласно [3], конструкция уплотнения притворов окон подбирается из условия обеспечения через них нормируемого воздухообмена. Таким же образом Q и определяется и в случае применения специальных приточных устройств приточных управляемых клапанов в оконной коробке или в стене. Расход инфильтрующегося воздуха G н через отдельные 17 ограждающие конструкции определяется по [4], где учитывается воздухопроницаемость стен, стыков стеновых панелей, неплотностей окон, дверей, ворот и фонарей. Ввиду незначительности инфильтрационных потоков через стены и стыки стеновых панелей современных зданий (кроме деревянных щитовых, рубленных и т. п.), выражение для определения расхода инфильтрующегося воздуха в помещении G н, кг/ч, можно ограничить только двумя его членами G н ΣA G * н ( p i / p 1 ) 0, ΣA 3 p 0,67 1, (1.14) где G * н нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций, кг/(м ч), принимаемая по [3]; A площадь, м, световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей); A 3 площадь, м, щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях; p i, p 1 расчетные разности давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже при p 1 10 Па. Расчетная разность p i, Па, давлений воздуха на наружную и внутреннюю поверхность ограждений определяется по формуле p i (Hh) (ρ н ρ в ) g+0,5 ρ н v (c н c п ) k v p int, (1.15) где H высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты; h расчетная высота, м, от уровня земли до верха окон, балконных дверей, дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных стыков стеновых панелей; ρ в плотность воздуха в помещении, кг/м 3, определяемая по формуле 353 с в ; (1.16) 73 + tв g ускорение силы тяжести, м/с ; 18

10 v скорость ветра, м/с, принимаемая по [4] по параметрам Б (если скорость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то следует принимать по параметрам А); c н, c п аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания соответственно, принимаемые по [5]: c н 0,8, c п 0,6; k v коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимаемый по табл. 1.4; p int давление воздуха в помещении, Па. Таблица 1.4 Высота над поверхностью земли H, м k v 0,4 0,55 0,7 0,8 Для помещений жилых и общественных зданий, оборудованных только естественной вытяжной вентиляцией, давление p int можно принять равным потере давления в вытяжной системе рint hi g (с + 5 C с в), (1.17) где h i расстояние по вертикали от центра вытяжной решетки до верхней кромки вытяжного канала или шахты, м; с + 5 С плотность наружного воздуха при t н +5 ºС, кг/м 3. При наличии в помещении дисбаланса механического воздухообмена значение p int определяется из уравнения воздушного баланса помещения Дополнительные бытовые теплопоступления в помещения Графа 13. При расчете тепловой мощности системы отопления необходимо учитывать регулярные бытовые теплопоступления в помещение от электрических приборов, коммуникаций, тела человека и других источников. При этом значения бытовых тепловыделений, поступающих в комнаты и кухни жилых до- 19 мов, следует принимать в количестве 1 Вт на 1 м площади пола и определять по уравнению, Вт, Q б 1 А пол, (1.18) где А пол площадь пола отапливаемого помещения, м. Графа 14. Полные теплопотери помещений вычисляются по формуле (1.1). Далее суммируются полные теплопотери всех помещений. Пример 1 Расчет тепловой мощности трехэтажного жилого здания Исходные данные 1. Район строительства: Томск.. Характеристика наружных ограждений здания: а) толщина наружной стены δ нс 400 мм с коэффициентом теплопередачи k нс 0,36 Вт/(м ºС); б) толщина перекрытия над неотапливаемым подвалом δ пл 300 мм с коэффициентом теплопередачи k пл 0, Вт/(м ºС); в) толщина чердачного перекрытия δ пт 450 мм с коэффициентом теплопередачи k пт 0,193 Вт/(м ºС); г) окна двойные в деревянных переплетах с коэффициентом теплопередачи k ок 1,818 Вт/(м ºС); д) двойные наружные двери с тамбуром с коэффициентом теплопередачи k нд 0,394 Вт/(м ºС); е) коэффициент теплопередачи для внутренней стены здания k вс 1,63 Вт/(м ºС). 3. Дополнительные данные: высота этажа 3,0 м. 0 Порядок расчета Вычерчиваем план и разрез здания с необходимыми размерами (рис. 1.4). Толщина межэтажного перекрытия принимается равной δ птэ 300 мм. Далее определим высоту этажей и высоту здания: h 1 3,0+δ пл +δ птэ 3,0 +0,3+0,33,6 м;

11 размер, м м А, м k, Вт/(м ºС) n(t в t н ), ºС Q огр, Вт Q д, Вт ориен. проч. Q огр +Q д, Вт Q и, Вт Q б, Вт Q о, Вт ,06 3,6 4,79 3,6 1, 1,5 3,66 4,39 3 3,6 1, 1,5 3 4,39 4,39 3 4, 11,05 1,6, 1, 1,5 4, 4,39 4, 4,39 4,39 8,55 14,6 17, 1,8 16,1 10,8 1,8 13, 13, 46,4 3,5 3,6 18,4 18,4 37,5 0,36 0,36 1,58 0, 0,36 1,58 0, 1,63 0,36 0,394 1,58 0, 0,193 1, , , ,4 50, ,7 1,8 17,9 15,5 17,4 61,3 7,7 31,9 10,9 1,8 9, h3,0+δптэ3,0+0,33,3 м; h33,0+δпт3,0+0,453,45 м; Hздh1+h+h3+0,711,05 м. Определение тепловой мощности системы отопления жилого трехэтажного здания проводим согласно п. (1.1)(1.5) и результаты расчетов сводим в табл Рис План 1-го этажа и разрез здания 1 Таблица 1.5 пом., назнач., t в, ºС Характеристика ограждения наим. ориен Жилая комната, 3 ºС 10 Жилая комната, 1 ºС А ЛК, 16 ºС НС НС ДО Пл НС ДО Пл ВС НС НД ДО Пл Пт ВС С З С С С С С С

12 3 размер, м м 4 А, м 5 k, Вт/(м ºС) 6 n(t в t н ), ºС 7 Q огр, Вт 8 Q д, Вт ориен. проч Q огр +Q д, Вт 11 Q и, Вт 1 Q б, Вт 13 Q о, Вт 14 4,06 3,3 4,79 3,3 1, 1,5 13,4 15,8 1,8 0,36 0,36 1, ,9 11,7 9,0 10,0 11,7 9, ,3 1, 1,5 4,39 3 9,9 1,8 13, 0,36 1,58 1, ,3 17, ,06 3,45 4,79 3,45 1, 1,5 3,66 4, ,5 1,8 16,1 0,36 0,36 1,58 0, , ,8 1,3 17,9 10,4 1,3 9, ,45 1, 1,5 3 4,39 4, ,4 1,8 13, 13, 0,36 1,58 0,193 1, , ,0 17, Пример Расчет основных теплопотерь через утепленные полы, расположенные на грунте на лагах Исходные данные Определить теплопотери через полы жилой комнаты 101 (рис. 1.5). Порядок расчета Расчет теплопотерь через полы для каждого помещения здания записываем по форме табл. 1.5, графы Вычерчиваем план первого этажа здания в масштабе 1:100 с указанием всех размеров (рис. 1.5) и наносим расположение всех четырех зон. Рис Фрагмент плана к примеру. В графе указываем условное обозначение отдельных зон полов ПлI, ПлII и т. д. Например, в жилой комнате 101 размещаются только первая и часть второй зоны. 3. В графе 4 записываем размеры каждой зоны, расположенной в данном помещении. Например, размеры первой зоны 4 Окончание табл. 1.5 пом., назнач., t в, ºС 1 Характеристика ограждения наим. ориен Ж. к., 3 ºС НС НС ДО С З С 0 Ж. к., 1 ºС НС ДО ВС С С 301 Ж. к., 3 ºС НС НС ДО Пт С З С 30 Ж. к., 1 ºС НС ДО Пт ВС С С

13 составляют,0 7,7 и,0 3,8, а второй зоны 1,8 5,7. Расчеты производятся с точностью до 0,1 м. 4. В графе 5 указываем площади каждой зоны с точностью до 0,1 м. 5. В графе 6 записываем значения коэффициента теплопередачи для каждой зоны. Например, k плi 0,33 Вт/(м ºС); k плii 0,18 Вт/(м ºС). Пример 3 Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха Исходные данные 1. Рассчитать расход теплоты на нагрев инфильтрующегося через окно воздуха в помещение жилой комнаты 101 по рис Жилые помещения оборудованы естественной вытяжной вентиляцией с нормальным воздухообменом 3 м 3 /ч на 1 м пола помещения. 3. Высота здания от уровня земли до верха вытяжной шахты естественной вентиляции Н14,55 м. 4. Размеры окна 1, 1,5 м; расстояние от пола до подоконника 0,9 м. 5. Расстояние от центра вытяжной решетки до верха вытяжной шахты h10,85 м. 6. Площадь пола комнаты 101 по рис. 1.4 А3,66 4,3916,1 м. 7. Скорость ветра v4,7 м/с. 8. Нормативная воздухопроницаемость оконного проема G * н5 кг/(м 3 ч). 9. Плотность наружного воздуха ρ н 1,515 кг/м 3 ; плотность внутреннего воздуха ρ в 1,193 кг/м 3 ; плотность наружного воздуха при t н +5 ºС с + 1,7 кг/м 3. 5 С Аэродинамические коэффициенты для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания с н 0,8, с п 0, Коэффициент учета изменения скоростного давления ветра k v 0,475; коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях здания k т 0,8. 6 Порядок расчета 1. Вычисляем давление воздуха в жилом помещении по формуле (1.17) р int 10,85 9,81 (1,71,193)8, Па.. Определяем разность давлений воздуха на наружную и внутреннюю поверхность ограждения (окна первого этажа) по формуле (1.15) р(14,553,4) (1,5151,193) 9,81+ +0,5 1,515 4,7 (0,8+0,6) 0,4758, 38,15 Па, 3. Вычисляем расход инфильтрующегося воздуха через окно первого этажа по формуле (1.14) G н 1,8 5 (38,15/10) 0,67,07 кг/ч. 4. Рассчитываем по формуле (1.13) расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха через окно первого этажа вследствие действия теплового и ветрового давления: Q и 0,8,07 1,005 (3+40) 0,8314 Вт. 5. Вычисляем по формуле (1.1) расход теплоты для нагревания инфильтрующегося воздуха при естественной вентиляции, не компенсируемый притоком подогретого воздуха Q и 0,8 (3 3,66 4,39) 1,515 1,005 (3+40)197 Вт. За расчетную величину следует принять большее из полученных значений Q и 197 Вт и записать в графу 1 табл. 1.5.

14 . КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ.1. Выбор и размещение отопительных приборов Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длина отопительного прибора должна быть не менее 75 % длины светового проема. Если приборы под окнами разместить нельзя, то допускается их установка у наружных или внутренних стен, ближе к наружным. ных учреждениях на 100 мм от пола. Это позволяет обеспечивать равномерный прогрев воздуха у поверхности пола и в рабочей зоне. Отопительные приборы в лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери. Отопительные приборы надо устанавливать так, чтобы они не сокращали ширину лестничных маршей и площадок, не мешали продвижению людей. Отопительные приборы лестничных клеток следует присоединять к отдельным магистралям и cтоякам систем отопления по однотрубной проточной схеме. В качестве отопительных приборов лестничных клеток могут применяться ребристые трубы, конвекторы, стальные панели, радиаторы. Размещение стояков и магистралей Системы отопления из стальных трубопроводов Рис..1. Конструктивные размеры отопительного прибора В угловых помещениях приборы необходимо размещать на обеих наружных стенах. При таком размещении движение восходящего теплового воздуха от отопительных приборов препятствует образованию ниспадающих холодных потоков от окон и холодных поверхностей стен и попаданию их в рабочую зону. Отопительные приборы в жилых зданиях следует устанавливать ближе к полу помещений на расстоянии 60 мм, в лечеб- 7 Магистрали систем водяного отопления прокладывают с верхней и нижней разводкой. Для удобства обслуживания в системах с верхней разводкой размещение подающих магистралей предусматривают на чердаке или техническом этаже на высоте мм от верха перекрытия и на расстоянии 11,5 м от наружной стены, обратные в подвале, технических подпольях или каналах. В системах с нижней разводкой прокладку подающих и обратных теплопроводов следует предусматривать совместную в подвале под потолком на расстоянии мм от низа перекрытия, а при его отсутствии в техническом подполье или каналах. Рекомендуется систему отопления разделить на две или более части (ветви) одинаковой длины и примерно с равными тепловыми нагрузками. На магистралях, стояках и подводках следует предусматривать регулирующую арматуру (вентили, задвижки, краны и т. д.). 8

15 Запорную арматуру допускается не предусматривать на стояках в зданиях с числом этажей три и менее. Для регулирования температуры воздуха в помещениях у отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, как правило, автоматические терморегуляторы. Тепловую изоляцию следует применять для трубопроводов (магистралей) систем отопления, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя [6]. Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе вода следует производить в верхних точках системы отопления. В системах водяного отопления для спуска воздуха необходимо предусматривать, как правило, проточные воздухосборники или краны конструкции Маевского. Краны для спуска воздуха располагают в пробках радиаторов верхних этажей. Стояки прокладывают открыто и располагают преимущественно у наружных стен на расстоянии 35 мм от внутренней поверхности до оси труб при диаметре 16 Рис..3. Схема системы отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя Рис. Магистрали системы водяного отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя 31 3

17 Рис..5. Схема системы отопления с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя Рис..4. Магистрали системы водяного отопления с верхней разводкой и попутным движением теплоносителя 33 34

18 Рис..7. Схема системы отопления с нижней разводкой и тупиковым движением теплоносителя а) б) Рис..6. Магистрали системы водяного отопления с нижней разводкой: а попутная; б тупиковая 35 36

19 Рис..8. Схема системы отопления с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя Рис..9. Система отопления с горизонтальными двухтрубными ветками Рис..10. Узлы подсоединения отопительных приборов с горизонтальными однотрубными ветками для группы последовательно подсоединенных приборов (рис..11); с распределительными коллекторами. В системах с распределительными коллекторами присоединение отопительных приборов может быть осуществлено путем прокладки металлополимерных труб в форме «петель» в полу или вдоль стен под плинтусами. Рекомендуется, чтобы каждая петля обслуживала одну квартиру или группу помещений одного потребителя. К одному коллектору может присоединяться до 8 «петель»

20 Рекомендуемые скорости теплоносителя в металлополимерных трубопроводах допускается принимать на 0 % больше, чем в стальных трубопроводах. Рис..11. Система отопления с горизонтальными однотрубными ветками На рис..1 представлен вариант подсоединения отопительных приборов к стоякам отопления. Рис..1. Подсоединение отопительных приборов 39 В системах отопления с использованием металлополимерных труб следует предусматривать автоматические или ручные воздухоотводчики на отопительных приборах и на распределительных коллекторах. Расстояние в свету между строительной конструкцией и металлополимерным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 0 мм. Металлополимерные трубы для трубопроводов отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать на расстоянии не менее 50 мм выше других трубопроводов. Соединение металлополимерных труб со стальными трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и отопительными приборами выполняется на резьбе с помощью специальных соединительных деталей. Системы отопления из медных трубопроводов Медные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов [8]. В системах отопления для компенсации продольных температурных деформаций (удлинений и укорочений) прямых участков трубопроводов следует предусматривать установку специальных компенсаторов. Для этого на прямых участках трубопровода необходимо предусматривать П-образные, Г-образные, петлевые и другие компенсаторы и правильно расставлять неподвижные и подвижные крепления, расстояния между которыми определяются расчетом. В качестве неподвижных опор могут быть использованы держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях. При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры следует предусматривать люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов. 40

21 Стояки целесообразно размещать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или, как исключение, замоноличивать их в стенах и перегородках. Горизонтальные трубопроводы и подводки к отопительным приборам допускается размещать по перекрытиям и за плинтусами. Открытая прокладка медных труб допускается в местах, исключающих их механическое повреждение. Открытые участки можно закрывать декоративными элементами. Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания. Борозды или каналы следует закрывать после проведения гидравлических испытаний трубопроводов. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 510 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси. Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 0 мм. Медные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать не менее чем на 50 мм выше трубопроводов систем холодного водоснабжения. Распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ Гидравлический расчет систем отопления проводится на основе законов гидравлики. При этом полагается: при установившемся движении воды действующая в системе разность давлений (насосного и естественного) полностью расходуется на преодоление гидравлического сопротивления движению. Правильный гидравлический расчет предопределяет работоспособность системы отопления [9, 10, 11]. На основе гидравлического расчета осуществляется выбор диаметра труб d, мм, обеспечивающий при располагаемом перепаде давления в системе отопления Р р, Па, пропуск заданных расходов теплоносителя G, кг/ч. Перед гидравлическим расчетом должна быть выполнена пространственная схема системы отопления в аксонометрической проекции. Участком называют трубу постоянного диаметра с одним и тем же расходом теплоносителя. Последовательно соединенные участки, образующие замкнутый контур циркуляции воды через теплогенератор, составляют циркуляционное кольцо системы. Тепловая нагрузка прибора (точнее, прибора с прилегающим этажестояком) принимается равной расчетным теплопотерям помещений. Тепловая нагрузка участка составляется из тепловых нагрузок приборов, обслуживаемых протекающей по участку водой. Для участка подающего теплопровода тепловая нагрузка выражает запас теплоты в протекающей горячей воде, предназначенной для последующей (на дальнейшем пути воды) теплопередачи в помещения. Для участка обратного теплопровода потери теплоты протекающей охлажденной водой при теплопередаче в помещения (на предшествующем пути воды). Тепловая нагрузка участка предназначена для определения расхода воды на участке в процессе гидравлического расчета.

22 Коэффициент местного сопротивления (КМС) зависит в основном от типа препятствий движению (арматура, приборы, воздухосборники, грязевики, коллекторы и т. п.), изменения направления движения и расхода воды (в тройниках, крестовинах, отводах, утках, калачах и др. фасонных частях). Способ выполнения гидравлического расчета по удельной линейной потере давления, когда подбирают диаметр труб при равных перепадах температуры воды во всех стояках и ветвях Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца Рассмотрим последовательность гидравлического расчета. 1. На основании расчета теплопотерь на аксонометрической схеме наносят тепловые нагрузки отопительных приборов и стояков. Далее выбирают главное циркуляционное кольцо. Главным считают циркуляционное кольцо, в котором расчетное циркуляционное давление, приходящееся на единицу длины кольца, имеет наименьшее значение В вертикальной однотрубной системе это кольцо через наиболее нагруженный стояк из удаленных от теплового пункта стояков при тупиковом движении воды или также через наиболее нагруженный стояк, но из средних стояков при попутном движении воды в магистралях. В вертикальной двухтрубной системе это кольцо через нижний отопительный прибор наиболее нагруженного из удаленных от теплового пункта стояков при тупиковом движении воды или наиболее нагруженного из средних стояков при попутном движении воды в магистралях. В горизонтальной однотрубной системе многоэтажного здания основное циркуляционное кольцо выбирают по меньшему значению в двух циркуляционных кольцах через ветви на верхнем и нижнем этажах. Так же поступают при расчете сис- 43 темы с естественной циркуляцией воды, сравнивая значения в циркуляционных кольцах через отопительные приборы, находящиеся на различных расстояниях от теплового пункта.. Выбранное циркуляционное кольцо разбивают на участки по ходу движения теплоносителя, начиная от теплового пункта. За расчетный участок принимают отрезок трубопровода с постоянным расходом теплоносителя. Для каждого расчетного участка надо указать порядковый номер, длину l, тепловую нагрузку Q yч и диаметр d. При гидравлическом расчете стояков вертикальной однотрубной системы каждый проточный и проточно-регулируемые стояки, состоящие из унифицированных узлов, рассматриваются как один общий расчетный участок. При наличии стояков с замыкающими участками приходится производить разделение на участки с учетом распределения потоков воды в трубах каждого приборного узла. Далее весь расчет главного циркуляционного кольца сводится в табл Заполнение табл. 3.1 производится следующим образом (по графам): Таблица 3.1 Ведомость гидравлического расчета Номер участка 44 Тепловая нагрузка на участке Qyч, Вт Расход воды на участке Gуч, кг/ч Длина участка l, м Диаметр участка d, мм Удельное сопротивление на трение R, Па/м Скорость теплоносителя v, м/с Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке Σξ Потеря давления на трение на участке Rl, Па/м Потери давления на местные сопротивления Z, Па Суммарные потери давления (Rl+Z) Графа 1. Ставится номер участка. Графа. Записываются тепловые нагрузки на участках.

23 Графа 3. Расход теплоносителя на участке, кг/ч, определяется по формуле 3, 6 Qуч в1 в Gуч, (3.1) ( tг tо) с где β 1 и β поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительную теплоотдачу в помещение, принимаемые по табл. 3., 3.3, 3.4; Q уч тепловая нагрузка участка, Вт, (гр. ); с удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,187 кдж/(кг ºС); t г и t о соответственно температура воды в подающей и обратной магистрали, ºС. Таблица 3. Обозначение прибора Радиаторы чугунные секционные: МС МС М-140 АО М-140А М-90 МС Радиаторы стальные панельные типа РСВ: а) однорядные б) двухрядные Шаг номенклатурного ряда отопительных приборов 1 Радиаторы стальные панельные четырехходовые типа РСГ: а) однорядные б) двухрядные Конвектор настенный с кожухом «Универсал» 131 Конвектор настенный с кожухом «Универсал-С» 1 Конвектор настенный с кожухом «Комфорт-0» 165 Конвекторы с кожухом высокие «KB» Значение коэффициента β 1 Таблица 3.3 Шаг номенклатурного ряда отопительных приборов, Вт β , , , , , ,13 Примечание. Для отопительных приборов помещений с номинальным тепловым потоком более 300 Вт следует принимать коэффициент β 1 0,5 (1+β 1 ) вместо β 1. Радиатор: чугунный секционный стальной панельный Конвектор: с кожухом без кожуха Значение коэффициента β Отопительный прибор β Таблица 3.4 1,0 1,04 1,0 1,03 Графа 4. Длина участка определяется по аксонометрической схеме, в масштабе. Графа 5. Диаметры участков предварительно задаются по табл Трубопроводы Диаметры, мм Таблица 3.5 Магистрали 5; 3; 40; 50; 65; 80 Стояки 0; 5 Подводки к трубопроводам 15

24 Графы 6, 7. Задавшись диаметром d и определив количество воды на участке G yч, по прил. 1 определяем скорость движения воды v и фактическое значение удельного сопротивления R. Графа 8. Сумму коэффициентов местных сопротивлений (КМС) на участке Σξ определяем по прил.. Предварительно необходимо провести подробный расчет принятых значений местных сопротивлений по участкам. При расчете отдельных участков теплопровода необходимо иметь в виду следующее: местное сопротивление тройников и крестовин относят лишь к расчетным участкам с наименьшим расходом воды; местные сопротивления отопительных приборов, котлов и подогревателей учитывают поровну в каждом примыкающем к ним теплопроводе. Графа 9. Потери давления на трение получают путем перемножения значений графы 4 на значения графы 6. Графа 10. Падение давления при преодолении местных сопротивлений Z, Па, может быть определено из зависимости: ν Z ξ ρ, (3.) где ξ сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчитываемом участке трубопровода; v скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с; ρ плотность жидкости при температуре теплоносителя, кг/м 3, определяемая по табл Таблица 3.6 Показатель Величина показателя при температуре, С ρ 10 3, кг/м 3 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 Для стальных трубопроводов потери давления на местные сопротивления Z, Па, могут быть также определены по прил. 3, зная значения Σξ и скорости движения воды на участке v. 47 Графа 11. Сложением потерь давления по длине Rl и в местных сопротивлениях Z находят полные потери давления на каждом участке (Rl+Z). 3.. Гидравлический расчет второстепенного циркуляционного кольца После гидравлического расчета главного кольца должна быть выполнена увязка расходуемых давлений в малом циркуляционном кольце через ближайший стояк главного циркуляционного кольца. Должно выполняться следующее условие: Σ( Rl + Z ) гл.к Σ( Rl + Z ) м.к 100 А, %. (3.3) Σ( Rl + Z ) гл.к Потери давления в увязываемых между собой циркуляционных кольцах (без общих участков) могут отличаться не более чем на: при тупиковой схеме А 15 %; при попутной схеме А 5 %. При невозможности увязки потерь давления предусматривается установка диафрагмы (дроссельной шайбы) диаметром, мм: 4 d ш 10 Gуч ДРш, (3.4) где Р ш разница давлений между кольцами, м; G уч расход теплоносителя на участке, т/ч. Пример 4 Гидравлический расчет главного циркуляционного кольца однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и тупиковым движением теплоносителя Исходные данные 1. Здание трехэтажное, присоединение системы отопления через смесительный насос, теплопроводы изготовлены из стальных водогазопроводных труб. 48