Сколько дров для отопления бани

Прежде чем приступить к выбору конкретных технических решений по конструкции бани и печи, приведём для ориентировки результаты оценочных расчётов параметров предельно большой для рядового садовода бани (с совмещёнными парной и мойкой) длиной 4,0 м, шириной 2,5 м и высотой 3,0 м. Площадь такой бани — 10 м2, объём — 30 м2, площадь ограждающих конструкций (стен, потолка и пола) — 60 м2.

Предположим, что мы топим эту баню зимой при температуре наружного воздуха -20°С, а температуру в бане доводим до +100°С. То есть климатические параметры закладываем предельно жёсткие, но вполне реальные для современных саун. Что же надо предусмотреть, чтобы такая баня была работоспособной? И к тому же не просто работоспособной, а быстро прогреваемой, экономной и дешёвой.

Оценим теплопотери через ограждающие конструкции наружу бани, полностью протопленной в стационарном режиме. То есть в том гипотетическом случае, когда внутренние поверхности стен, пола и потолка бани изо дня в день поддерживаются при температуре +100°С (как, например, жилой дом, правда, при иной температуре).

Результаты расчёта теплопотерь ограждающих конструкций различных типов выглядят следующим образом:

Под утеплителем мы здесь будем понимать минеральную вату (стекловату, шлаковату, базальтовую вату), войлок, мягкие древесноволокнистые плиты, пенопласт, то есть материалы, имеющие близкие коэффициенты теплопроводности. При этом подразумеваем, что утеплитель уложен изнутри по стенам, изготовленным из любого материала (брус, кирпич, сталь, доски и т.п.). Из приведённых цифр видно, что дешёвая лёгкая стена с утеплителем обеспечивает те же теплосохраняющие характеристики, что и массивные стены.

Уровень теплопотерь 6 кВт весьма велик. Например, обычные кирпичные печи имеют теплоотдачу в помещение от 4 кВт до 6 кВт (хотя мощность тепловыделения от горящих дров может достигать и сотен кВт). То есть для поддержания высокой температуры в бане требуются кирпичные монстры типа известной банной печи Суздальцева массой 2500 кг, продолжительность топки которой составляет 12 часов при потреблении дров 14 кг в час.

Ясно, что кирпичные печи для нашей садовой бани не годятся из-за недостаточной теплоотдачи с внешних поверхностей. Подчеркну, что для нагрева воздуха до 100°С температура стенок печи должна быть больше 100°С, причём намного больше. А кирпичные печи снаружи прогреваются по строительным нормам и правилам лишь до 90°С, максимум до 120°С.

Таким образом, за основу мы должны принять концепцию современной финской сауны, то есть бани с металлической печью. Ведь нам не надо держать высокую температуру в парной сутками. Нам нужно быстро баню нагреть (протопить), а потом пусть она относительно быстро охладится. Для такой задачи нам подойдут металлические печи, которые всё тепло, выделяющееся от сжигания дров, тотчас выделяют в воздух, а не в кирпичную кладку печи.

Очевидно, что для быстрого нагрева бани важно не только значение сопротивления теплопередачи стен

Оценим, сколько же тепла надо, чтобы протопить холодную баню (вернее, её ограждающие конструкции) от -20°С до+100°С (у потолка):

Таким образом, чтобы протопить холодную кирпичную баню до заданной температуры, необходимо истратить столько же тепла (и дров соответственно), сколько его хватило бы на поддержание тепла в уже прогретой бане в течение 3 суток.

Приведённые выше расчёты свидетельствуют, что не только кирпичные печи, но и кирпичные бани (даже обшитые вагонкой) для нас совершенно не пригодны. Не подходят даже бревенчатые бани (брусовые): их в обязательном порядке (так же как и каменные бани) надо утеплять изнутри эффективными утеплителями типа минеральной ваты. Без утеплителя бревенчатую баню нам придётся топить даже металлической печью несколько часов.

Толстая вагонка в качестве внутреннего обшивочного материала, который прикрывает утеплитель, тоже не вполне подходит — слишком теплоёмка. Наиболее удовлетворительными характеристиками обладают широко применяемые в промышленно-складском строительстве панели утеплитель-сталь («сэндвич»). Но для высокотемпературных бань сталь не подходит: «обжигает» при соприкосновении — необходимы ограждения.

Остановимся немного на эффекте «обжигания» металлической поверхностью. С первого взгляда это удивительно, поскольку в быту считается, что металл — материал холодный (как говорят, «холодит»). Многие даже считают, что если тёплый деревянный пол застелить листовым металлом, то дом станет холодней.

Конечно, это не так. Металлическая поверхность имеет ту же температуру, что и пол в помещении. А рука (или нога) чувствует не температуру пола, а температуру своей кожи. Металлы имеют очень большой коэффициент теплопроводности. Если приложить руку к поверхности металла, то он начинает интенсивно отводить тепло с кожи, если температура металла ниже температуры кожи. И наоборот, металл будет интенсивно нагревать кожу, если температура его выше. А так как для кожи температура ниже 15°С уже представляется как лютый холод, а температура выше 55°С — как обжигающий жар, то металл с температурой ниже 15°С воспринимается как ледяной, а с температурой выше 55°С — как раскалённый. Само же наличие металла в помещении не приводит ни к снижению, ни к повышению температуры в нём.

Чтобы убедиться, что рука чувствует температуру кожи, а не температуру окружающей среды, достаточно (даже на очень сильном морозе) приложить руку к листу холодного пенопласта (или ещё лучше погрузить руку в сухой перлитовый песок). Вы сразу почувствуете, что пенопласт (даже с температурой -30°С) — очень «тёплый». Это происходит потому, что пенопласт очень плохо проводит тепло (имеет низкий коэффициент теплопроводности) и медленно отводит тепло от руки. Кожа ладони начинает нагреваться потоками крови по кровеносным сосудам от своей обычной температуры 22-26°С до 36°С, что воспринимается как явное тепло.

Свойство эффективного отвода тепла листовым металлом в стороны широко используется. В частности, перед дверцей печи на полу всегда настилают стальной лист. Если из печки упадёт головешка, то тепло от неё сразу распределится по всей площади листа и не сможет привести к воспламенению находящегося под листом деревянного пола. Ведь воспламенение дерева всегда происходит в какой-нибудь одной точке, и если теплоотвод из этой точки велик, то воспламенение затрудняется. Металлические листы используются также для отвода тепла из труднодоступных (в том числе и для воздуха) мест (например, из зон примыкания кладки печей и труб к деревянным конструкциям).

Однако вернёмся к результатам расчёта. Они весьма убедительно говорят, что для нашей бани подходят только варианты ограждающей конструкции с утеплителем и обшивкой тонким слоем дерева или металла. При этом для того, чтобы нагреть внутренние поверхности стен до заданной температуры за 1 час, минимальная мощность металлической печи должна быть где-то в пределах 15-20 кВт. Нагреть надо также саму печь и воду для мытья. Оценим, сколько же для этого нам надо тепла:

Приведённые цифры свидетельствуют, что кирпичная печь — слишком теплоёмкая: фактически она не в состоянии нагреть ни баню, ни саму себя. При мощности тепловыделения от горящих дров 15-20 кВт только на прогрев печи понадобится около 3 часов (что слишком много). А ведь только после этого она сможет начать нагрев помещений.

Следует заметить, что кирпичная печь, запасая при протопке 50 кВт*час тепла, охладится не ранее чем через 10 часов. То есть и на следующий день будет ещё теплой. Но нам этого вовсе не нужно. Это просто растранжиривание дров: баня высохнет и за 2 часа от тепла 15 кВт.час, запасённого стенами (если к тому же предотвратить излишнее намокание полов).

То же самое относится и к каменной засыпке — на её нагрев тоже нужно много энергии. Но оставим этот вопрос решать любителю бани: если кто-то хочет париться путём «поддачи», пусть на полчаса дольше топит печь, только и всего.

Что же касается воды, то достаточное количество кипятка на мойку в шайке составляет 10 л (одно ведро) на одного моющегося. Это требует затрат небольшого количества энергии (порядка 1,2 кВт-час,), то есть эквивалентно работе стандартного электрокипятильника или электроплитки мощностью 1,3 кВт (6 А, 220 В) в течение 1 часа. Нагрев воды для ванны (200 л при температуре 40°С) потребует в 7-8 раз большей энергии.

О минимальных энергозатратах.

Суммируя приведённые выше соображения, определим значения минимальных энергозатрат для «запуска» бани с утеплёнными и обшитыми евровагонкой стенами, с металлической печью без каменки и объёмом нагревамой воды 20 л (на двух человек) при различных температурах снаружи (табл. 1)

Таблица 1.

Минимальные энергозатраты на прогрев бани до +100°С

Таким образом, чтобы натопить баню зимой за 1 час, требуется металлическая печь мощностью порядка 20 кВт. В нижней строчке таблицы 1 приведены данные о необходимом количестве сухих дров калорийностью 3300 ккал/кг (3,8 кВт*час/кг) для обеспечения суммарных энергозатрат на нагрев бани при коэффициенте полезного действия печи 50%.

Что ещё следует из таблицы?

Во-первых, такие уровни энергоподачи с помощью электропечей доступной для садоводов мощности реализовать невозможно. Что же касается дровяных печей, то цифры вполне реальные для любой крупной «буржуйки», которая легко может сжечь в час десяток килограммов дров и натопить за это же время рассмотренную нами баню предельных размеров до 100°С.

Во-вторых, удивительно, как много всё-таки тепла идёт на нагрев воздуха. А ведь мы привели результаты расчёта без воздухообмена, который необходим и даже неизбежен в бане.

Так вот, если в бане — 6-кратный воздухообмен (то есть в течение часа воздух 6 раз заменится свежим с улицы), то на нагрев воздуха может потребоваться больше энергии, чем на возмещение теплопотерь через стены бани. А значит, надо по возможности реже открывать двери.

В-третьих, неожиданным результатом является слабая зависимость энергозатрат от наружной температуры. Казалось бы, зима (-20°С) сильно отличается от лета (+20°С). Однако чтобы протапливать баню в лютый мороз, надо лишь в 1,5 раза больше дров, нежели тёплым летом. Объясняется это тем, что мы приняли температуру в бане очень высокую — 100°С.

Ну а как всё будет выглядеть при температуре бани 40°С?

Посмотрим на результаты, приведённые в табл. 2.

Таблица 2.

Минимальные энергозатраты на прогрев бани до 40°С

Из табл. 2 видно, что энергозатраты зимой в 2 раза больше, чем летом, а без учёта нагрева воды — в 3 раза больше. Сравнив таблицы 1 и 2, также нетрудно заметить, что летом для протопки бани до +40°С требуется в три раза меньше дров, нежели чтобы натопить парную до 100°С, а без учёта воды (которую можно нагреть на газу или электрокипятильником) — в четыре раза.

Невольно задумаешься, какая баня больше подходит садоводу: «турецкая» при 40°С или «финская» при 100°С? Ведь чтобы попариться летом «по-турецки», надо истратить всего лишь около 3 кг дров, причём баня будет готова всего через 15-20 минут.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода, М.: «Издательство АСТ», 2004.

2. Теория бань. Учебник, М.: «Книга и бизнес», 2006.

Расчет расхода дров на отопление частного дома

Домовладельцу, установившему твердотопливный котел, важно знать ожидаемый расход дров на отопление дома. Дрова – это не газ и не электричество, их необходимо заготовить заранее, дабы пройти отопительный сезон без проблем и непредвиденных затрат. Расчет потребного количества топлива на зиму также представляет интерес для тех, кто только собирается перейти на дровяное отопление и хочет рассчитать его стоимость.

Что нужно знать для расчета

Перед тем как рассчитать топливо на весь сезон, нужно уточнить ряд моментов, поскольку расход дров зависит от нескольких факторов. Вот перечень вопросов, требующих ответа:

- Сколько тепла необходимо на отопление загородного дома в вашем районе проживания?

- Древесину какой породы планируется сжигать?

- Какова влажность этой древесины? Она свежесрубленная, полусухая или успела пролежать год-два?

- Какова эффективность (КПД) вашего отопительного агрегата? Указывается в паспорте на твердотопливный котел или печь.

Вы скажете — чем собирать все эти данные, проще воспользоваться онлайн-калькулятором расхода топлива. Но не все так просто, представленные на разных сайтах калькуляторы – это программы, написанные людьми. Результаты расчетов нужно проверять, дабы удостовериться в их правильности. Лучший способ – рассчитать количество дров и стоимость отопления самостоятельно, а уж потом цифры для верности можно прогнать на любом онлайн-калькуляторе.

Расход тепловой энергии на обогрев частного дома определяется расчетом, выполняемым специалистами, либо методом укрупненного вычисления. Для большинства домовладельцев более приемлем второй вариант, так как за первый приходится платить. Суть его такова: на отопление 100 м² площади здания, находящегося в умеренной климатической зоне, в самые холодные дни отводится 10 кВт/ч теплоты. Учитывая изменение температуры за отопительный период, средний расход в течение сезона составит 5 кВт/ч.

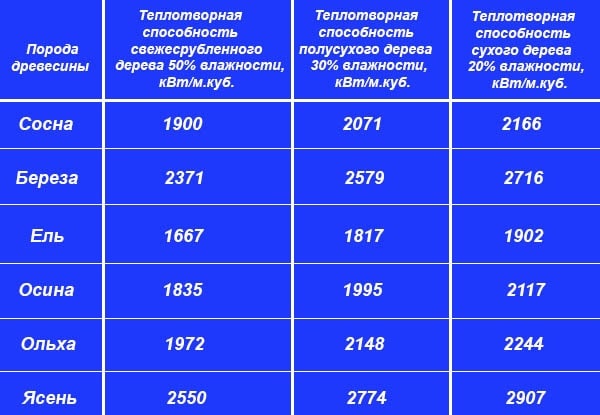

Разные породы древесины выделяют при сжигании различное количество тепловой энергии, вот почему важно знать об этом заранее. Ниже в таблице указана теплотворная способность дров разных пород, отнесенная к мере объема – 1 м³:

Как видно из таблицы, на теплотворную способность оказывает влияние и влажность древесного топлива. Чем дрова суше, тем больше энергии можно получить с единицы объема. Оно и понятно: при горении сырой древесины часть теплоты затрачивается на испарение влаги и не идет на отопление дома.

Показатель эффективности (КПД) дает понять, какую часть тепловой энергии от сжигания топлива котел способен направить в систему отопления, выбрасывая остальное в дымоходную трубу. Эта величина прописана в техническом паспорте каждого теплогенератора. Для тех, кто еще не приобрел дровяной источник тепла, приведем показатели КПД для различных отопителей:

- при горении в классическом твердотопливном котле используется от 70 до 75% тепла;

- то же, в пиролизном котле – 80%;

- печь кирпичная русская либо колпаковая – 65%;

- печь стальная либо чугунная – не более 55%.

Примечание. Значение КПД, указанное для пиролизного теплогенератора, соответствует действительности при работе на сухой древесине (влажность 20%). Если «кормить» данный котел сырыми дровами, то его эффективность не превысит 60…70%.

Как рассчитывается топливо на сезон

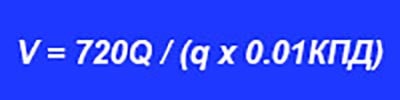

Есть методика, согласно которой вычисляется количество дров на получение 1 кВт теплоты, после чего рассчитывается общее потребление горючего. Но это сложный путь, для определения расхода дров твердотопливным котлом или печью мы предлагаем воспользоваться более простой формулой:

- V – искомый расход дров в кубах за 1 месяц;

- Q – количество теплоты, необходимое на обогрев дома, кВт/ч;

- q – теплотворная способность 1 кубометра той или иной породы древесины в зависимости от влажности, кВт/м³;

- КПД – эффективность дровяного теплогенератора, указанная в процентах.

Результатом расчета станет объем чистой древесины, но никак не колотые дрова либо цилиндрические поленья. Понятно, что плотность складского кубометра (складометра) отличается от чистой плотности вещества, поэтому полученный объем следует поделить на переводящий коэффициент. Это так называемый коэффициент полнодревесности, чьи значения для разных видов колотых дров представлены в таблице:

Зная потребление дров за 1 месяц, несложно посчитать их расход и финансовые затраты на отопление за весь сезон, умножив результат на количество месяцев в отопительном периоде.

Пример расчета для дома 100 м²

Чтобы прояснить порядок расчетов, стоит их рассмотреть на примере загородного дома площадью 100 м² и расходом тепла на отопление 5 кВт/ч в среднем за сезон. Предположим, что в традиционном котле с КПД 75% сжигаются дрова березовые колотые длиной 60 см, имеющие влажность 50% (свежесрубленные). Взяв из приведенной выше таблицы значение теплоты сгорания для сырой березы 2371 кВт/м³, подставляем данные в формулу:

V = 720 х 5 / (2371 х 0.01 х 75) = 2.02 м³

Далее, нужно узнать реальный месячный объем березовых поленьев, выраженный в складометрах. Находим во второй таблице коэффициент перевода, для колотых дров лиственных пород длиной 0.6 м это 0.71. Определяем реальный объем топлива:

2.02 / 0.71 = 2.85 м³

При длительности отопительного сезона 6 месяцев придется сжечь 2.85 х 6 = 17.1 м³ сырой березы. Теперь можно провести проверку онлайн-калькулятором на этом интернет-ресурсе. Показания калькулятора отличаются от расчетных в меньшую сторону – 2.8 м³ березовых поленьев нужно на 1 месяц, на зиму – 2.8 х 6 = 16.8 м³.

Заключение

Поскольку результаты ручного и программного расчета могут отличаться между собой, рекомендуется опираться на больший, чтобы не вышло казуса с нехваткой дров в конце зимы – начале весны. Также напрашивается вывод, что гораздо выгоднее брать сухие дрова либо хорошенько высушивать их под навесом в течение 1–2 лет. Мало того, что сырого дерева понадобится много и топить придется чаще, так еще и весь топливный тракт котла вместе с дымоходом покроется толстым слоем сажи, снижающим КПД теплогенератора.