Типы и назначения очистных сооружений

В связи с ростом объемов водопотребления и недостаточностью источников подземных вод для целей водоснабжения используются источники поверхностных вод, забираемых из рек и водоемов.

К качеству питьевой воды предъявляются требования в соответствии с нормами действующего стандарта. Высокие требования предъявляются также и к качеству воды, идущей на технологические цели промышленных предприятий, так как от этого во многом зависит нормальное функционирование промышленных агрегатов и оборудования цехов.

Качество воды в источниках водоснабжения часто не соответствует предъявляемым требованиям, поэтому возникает задача его улучшения. Улучшение качества природной воды для хозяйственно-питьевых нужд и технологических целей достигается различными специальными методами ее обработки (очистки). В целях улучшения качества питьевой воды и ее очистки в составе современных водопроводов возводятся специальные комплексы очистных сооружений , объединяемые в водоочистные станции .

Сточные воды также требуют очистки с целью устранения вредного их воздействия на внешнюю среду (водоемы, почву, подземные воды, воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения. Очистка сточных вод является одним из важнейших мероприятий по охране природы, рек и водоемов от загрязнения. Она производится на специальных комплексах канализационных очистных сооружений . Эти сооружения не только очищают воды от загрязнений, но и улавливают полезные вещества для использования их на основном производстве (в промышленности) или для использования как сырья в других производствах.

Необходимая степень очистки отводимых сточных вод, сбрасываемых в водоемы РФ, регламентируется «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и «Основами водного законодательства РФ».

В практике строительства возводятся комплексы очистных сооружений двух основных типов – водопроводные и канализационные . Каждый из указанных типов очистных сооружений имеет свои разновидности, а также специфические особенности как по составу и устройству отдельных сооружений, так и по технологическим процессам, происходящим в них.

Водопроводные очистные сооружения . Метод обработки воды и состав водопроводных очистных сооружений зависят от качества исходной воды, требований, предъявляем их к качеству питьевой воды, и принятой технологической схемы ее очистки.

Технологические процессы очистки воды включают ее осветление , обесцвечивание и обеззараживание . При этом вода коагулируется, отстаивается и фильтруется, а также проходит обработку хлором. Если качество исходной воды позволяет отказаться от некоторых технологических процессов ее обработки, соответственно сокращается комплекс сооружений.

Изучение технологических схем очистки питьевой воды показывает, что основными методами осветления и обесцвечивания воды на водопроводных очистных сооружениях являются отстаивание и фильтрование с предварительном обработкой воды реагентами (коагулянтами). Для отстаивания воды используются в основном горизонтальные (реже вертикальные) отстойники или осветлители со взвешенным осадком, а для фильтрования – фильтры с различными видами фильтрующей загрузки или контактные осветлители.

В практике водопроводного строительства в нашей стране наибольшее распространение получили водоочистные сооружения , запроектированные, но технологической схеме, предусматривающей в качестве основных очистных сооружений горизонтальные отстойники и скорые фильтры.

Принятая единая технологическая схема очистки питьевой воды предопределила практически одинаковый состав основных и вспомогательных сооружений. Так, например, во все комплексы водоочистных станций , независимо от их производительности и типа, входят следующие сооружения: реагентное хозяйство со смесителем , камеры реакции ( хлопьеобразование ), горизонтальные отстойники или осветлители , фильтры, резервуары для чистой воды , насосная станция II подъема с электроподстанцией, а также объекты подсобно-вспомогательного (производственного), административно-технического и культурно-бытового назначения.

Канализационные очистные сооружения . Очистные сооружения канализации , как и водопровода, – это сложные комплексы инженерных сооружений, взаимосвязанных технологическим процессом очистки сточных вод. На очистных сооружениях сточные воды подвергаются механической, химической и биохимической (биологической) очистке.

В процессе механической очистки из жидкой фазы сточных вод отделяются взвешенные вещества и грубые механические примеси путем процеживания, отстаивания и фильтрования. В некоторых случаях механическая очистка является окончательной. Но чаще всего она служит лишь подготовкой для дальнейшей, например, биохимической очистки.

В комплекс очистных сооружений, предназначенных для механической очистки бытовых сточных вод , входят: решетки, предназначенные для задержания крупных веществ органического и минерального происхождения; песколовки для выделения тяжелых минеральных загрязнений (главным образом леска); отстойники для выделения осаждающихся веществ (в основном органических); хлораторная установка с контактными резервуарами, в которых происходит контакт осветленной сточной воды с хлором в целях уничтожения болезнетворных бактерий. В результате обработки поступающих сточных вод на указанных сооружениях они после их дезинфекции могут быть отведены в водоем.

Схема химической очистки сточных вод отличается от механической введением перед отстойниками смесителя и реагентного хозяйства. При этом обрабатываемая сточная вода после решеток и песколовки поступает в смеситель, где к ней добавляется реагент для коагулирования, а затем в отстойник для осветления. Сточная вода из отстойника выпускается либо прямо в водоем, либо сперва на фильтр для дополнительного осветления, а потом в водоем. Сооружения для обработки осадка при химическое очистке такие же. как и при механической.

Биохимическая очистка сточных вод , в зависимости от местных условий, обычно осуществляется на трех основных схемах сооружений: на полях орошения или полях фильтрации, на биофильтрах и в аэротенках. При первой схеме сточная водя, пройдя через решетки, поступает в песколовки и затем в отстойники для осветления и дегельминтизации, откуда она направляется на поля орошения или поля фильтрации и затем в водоем. При второй схеме сточная вода сначала проходит через сооружения механической очистки и предварительной аэрации (преаэраторы), далее она поступает на биофильтры, а затем во вторичный отстойник для выделения из очищенной воды веществ, выносимых ил биофильтров. Очистка заканчивается дезинфекцией сточных вод перед спуском в водоем. При третьей схеме предварительная очистка сточной воды производится на решетках, песколовках, преаэраторах и в отстойниках. Последующая их очистка производится в аэротенках, затем во вторичных отстойниках и заканчивается дезинфекцией, после чего вода сбрасывается в водоем. Выбор типа сооружений для биохимической очистки сточных вод производится в зависимости от ряда факторов, в том числе; требуемой степени очистки сточных вод, размера площади под очистные сооружения (большая площадь требуется для устройства полей орошения и гораздо меньшая для аэротенков), характера грунтов, рельефа площади и др. Схему очистных сооружений выбирают с учетом экономических показателей – строительной и эксплуатационной стоимости сооружений.

Водопроводные очистные сооружения

Водопроводные очистные сооружения

Показатели качества воды.

Основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в большинстве регионов Российской Федерации являются поверхностные воды рек, водохранилищ и озер. Количество загрязнений, попадающее в поверхностные источники водоснабжения разнообразно и зависит от профиля и объема промышленных и сельскохозяйственных предприятий, расположенных в районе водосбора.

Качество подземных вод отличается достаточным разнообразием и зависит от условий питания подземных вод, глубины залегания водоносного пласта, состава водовмещающих пород и т.д.

Показатели качества воды подразделяются на физические, химические, биологические и бактериальные. Для определения качества природных вод производят соответствующие анализы в наиболее характерные для данного источника периоды года.

К физическим показателям относят

- температуру,

- прозрачность (или мутность),

- цветность,

- запах,

- привкус.

Температура воды подземных источников характеризуется постоянством и находится в пределах 8…12 о С. Температура воды поверхностных источников меняется по сезонам года и зависит от поступления в них подземных и сточных вод, колеблется в пределах 0,1…30 о С. Температура питьевой воды должна находиться в пределах t = 7…10 о C, при t о C вода плохо очищается, при t > 10 о C происходит размножение в ней бактерий.

Прозрачность (или мутность) характеризуются наличием в воде взвешенных веществ (частиц песка, глины, ила). Концентрацию взвешенных веществ определяют весовым способом.

Предельно допустимое содержание взвешенных веществ в питьевой воде должно быть не более 1,5 мг/л.

Цветность воды обусловлена присутствием в воде гуминовых веществ. Цветность воды измеряется в градусах платиново-кобальтовой шкалы. Для питьевой воды допускается цветность не более 20 о .

Привкусы и запахи природных вод могут быть естественного и искусственного происхождения. Различают три основных вкуса природной воды: соленый, горький, кислый. Оттенки вкусовых ощущений, складываемых из основных, называют привкусами.

К запахам естественного происхождения относят землистый, рыбный, гнилостный, болотный и др. К запахам искусственного происхождения относят хлорный, фенольный, запах нефтепродуктов и др.

Интенсивность и характер запахов и привкусов природной воды определяют органолептически, с помощью органов чувств человека по пятибалльной шкале. Питьевая вода может иметь запах и привкус интенсивностью не выше 2 баллов.

К химическим показателям относят:

- ионный состав,

- жесткость,

- щелочность,

- окисляемость,

- активная концентрация водородных ионов (рН),

- сухой остаток (общее солесодержание),

- а также содержание в воде растворенного кислорода, сульфатов и хлоридов, азотосодержащих соединений, фтора и железа.

Ионный состав, (мг − экв/л) – природные воды содержат различные растворенные соли, представленные катионами Ca +2 , Mg +2 , Na + , K + и анионами HCO3 — , SO4 -2 , Cl — . Анализ ионного состава позволяет выявить другие химические показатели.

Жесткость воды, (мг − экв/л) − обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Различают карбонатную и некарбонатную жесткость, их сумма определяет общую жесткость воды, Жо = Жк + Жнк.

Карбонатная жесткость обусловлена содержанием в воде карбонатных и бикарбонатных солей кальция и магния. Некарбонатная жесткость обусловлена кальциевыми и магниевыми солями серной, соляной, кремниевой и азотной кислот.

Вода для хозяйственно-питьевых целей должна иметь общую жесткость не более 7 мг − экв/л.

Щелочность воды, (мг − экв/л) – обусловлена присутствием в природной воде бикарбонатов и солей слабых органических кислот. Общая щелочность воды определяется суммарным содержанием в ней анионов: НСО3 — , СО3 -2 , ОН — .

Для питьевой воды щелочность не лимитируется.

Окисляемость воды (мг/л) – обусловлена присутствием в ней органических веществ. Окисляемость определяется количеством кислорода, необходимого для окисления органических веществ, находящихся в 1 л воды. Резкое повышение окисляемости воды (более 40 мг/л) свидетельствует о ее загрязнении бытовыми сточными водами.

Активная концентрация водородных ионов воды является показателем, характеризующим степень ее кислотности или щелочности. Количественно она характеризуется концентрацией водородных ионов. На практике активную реакцию воды выражают водородным показателем рН, являющимся отрицательным десятичным логарифмом концентрации водородных ионов: рН = — lg [Н + ]. Показатель величины рН воды составляет 1…14.

Природные воды по величине рН классифицируются: на кислые рН 7.

Для питьевых целей вода считается пригодной при рН = 6,5…8,5.

Солесодержаниеводы оценивается по сухому остатку (мг/л): пресные 100…1000; соленые 3000…10000; сильносоленые 10000…50000.

В воде источников хозяйственно-питьевого водоснабжения сухой остаток не должен превышать 1000 мг/л. При большей минерализации воды в организме человека наблюдается отложение солей.

Растворенный кислород – попадает в воду при ее контакте с воздухом. Содержание кислорода в воде зависит от температуры и давления.

В артезианских водах растворенного кислорода не встречается, а в поверхностных водах его концентрация значительна.

В поверхностных водах содержание растворенного кислорода уменьшается при наличии в воде процессов брожения или гниения органических остатков. Резкое снижение содержания растворенного кислорода в воде указывает на ее органическое загрязнение. В природной воде содержание растворенного кислорода должно быть не менее 4 мг О2/л.

Сульфаты и хлориды − благодаря своей высокой растворимости содержатся во всех природных водах обычно в виде натриевых, кальциевых и магниевых солей: CaSO4 , MgSO4 , CaCI2 , MgCl2 , NaCl.

В питьевой воде содержание сульфатов рекомендуется не выше 500 мг/л, хлоридов −до 350 мг/л.

Азотосодержащие соединения –присутствуют в воде в виде ионов аммония NH4 + , нитритов NO2 — и нитратов NO3 — . Азотосодержащие загрязнения указывают на загрязненность природных вод бытовыми сточными водами и стоками от химических заводов. Отсутствие в воде аммиака и в то же время наличие нитритов и особенно нитратов свидетельствуют о том, что загрязнение водоема произошло давно, и вода подверглась самоочищению. При высоких концентрациях в воде растворенного кислорода все соединения азота окисляются в ионы NO3 — .

Считается допустимым присутствие нитратов NO3 — в природной воде до 45 мг/л, азота аммонийного NH4 + .

Фтор−в природной воде содержится в количестве до 18 мл/л и более. Однако подавляющее большинство поверхностных источников характеризуется содержанием в воде фтор − иона до 0,5 мг/л.

Фтор является активным в биологическом отношении микроэлементом, количество которого в питьевой воде во избежание кариеса и флюороза, должно быть в пределах 0,7…1,5 мг/л.

Железо –довольночасто встречается в воде подземных источников в основном в виде растворенного бикарбоната двухвалентного железа Fe(HCO3)2. В поверхностных водах железо встречается реже и обычно в форме сложных комплексных соединений, коллоидов или тонкодисперсной взвеси. Присутствие железа в природной воде делает ее непригодной для использования в питьевых и производственных целях.

Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л.

Содержание газов. В воде природных источников чаще всего присутствуют следующие газы: кислород O2, диоксид углерода CO2, сероводород Н2S.

Содержание кислорода и двуокиси углерода даже в значительных количествах не ухудшают качество питьевой воды, но способствуют коррозии металла, резервуаров, котлов. Процесс коррозии усиливается с повышением температуры воды, а также при ее движении.

Содержание сероводорода придает воде неприятный запах и, кроме того, вызывает коррозию металлических стенок труб, баков и котлов. В связи с этим присутствие Н2S не допускается в воде, используемой для хозяйственно − питьевых целей и для большинства производственных нужд.

Бактериологическими показателями – принято считать общее число бактерий и количество кишечных палочек, содержащихся в 1 мл воды.

Особую важность для санитарной оценки воды имеет определение бактерий группы кишечной палочки. Присутствие кишечной палочки свидетельствует о загрязнении воды фекальными стоками и о возможности попадания в воду болезнетворных бактерий, в частности бактерий брюшного тифа.

Бактериологическими загрязнениями являются бактерии и вирусы из числа патогенных (болезнетворных), живущие и развивающиеся в воде, которые могут вызывать заболевания брюшным тифом, паратифом, дизентерией, бруцеллезом, инфекционным гепатитом, сибирской язвой, холерой, полиомиелитом.

Существуют два показателя бактериологического загрязнения воды: коли-титр и коли-индекс.

Коли-титр – количество воды в мл, приходящееся на одну кишечную палочку.

Коли-индекс – число кишечных палочек, находящихся в 1 л воды.

Для питьевой воды коли-титр должен быть не менее 300 мл, коли-индекс не более 3 кишечных палочек. Общее количество бактерий в 1 мл воды допускается не более 100.

Принципиальная схема водопроводных очистных сооружений.

Очистные сооружения являются одним из составных элементами систем водоснабжения и тесно связаны с ее другими элементам. Место расположения очистной станции назначают при выборе схемы водоснабжения объекта. Часто очистные сооружения располагают вблизи источника водоснабжения и в незначительном удалении от насосной станции первого подъема.

Традиционные технологии водоподготовки предусматривают обработку воды по классическим двухступенчатой или одноступенчатой схемам, основанным на применении микрофильтрации (в случаях наличия в воде водорослей в количестве более 1000 кл/мл), коагулирования с последующим отстаиванием или осветлением в слое взвешенного осадка, скорого фильтрования или контактного осветления и обеззараживания. Наибольшее распространение в практике водоочистки имеют схемы с самотечным движением воды.

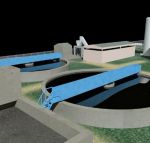

Двухступенчатая схема подготовки воды для хозяйственно−питьевых целей представлена на рис.1.8.1.

Рис. 1.8.1. Схема очистных сооружений по очистке воды для хозяйственно−питьевых целей:

1 − смеситель; 2 − реагентное хозяйство; 3 − камера хлопьеобразования; 4 − отстойник; 5 − фильтры; 6 − резервуар чистой воды; 7 − хлораторная

Вода, подаваемая насосной станцией первого подъема, поступает в смеситель, куда вводится раствор коагулянта и где происходит его смешение с водой. Из смесителя вода поступает в камеру хлопьеобразования и последовательно проходит через горизонтальный отстойник и скорый фильтр. Осветленная вода поступает в резервуар чистой воды. В трубу, подающую в резервуар воду, вводится хлор из хлораторной. Необходимый для обеззараживания контакт ее с хлором обеспечивается в резервуаре чистой воды. В некоторых случаях хлор в воду подают дважды: перед смесителем (первичное хлорирование) и после фильтров (вторичное хлорирование). При недостаточной щелочности исходной воды в смеситель одновременно с коагулянтом подается раствор извести. Для интенсификации процессов коагуляции перед камерой хлопьеобразования или фильтрами вводят флокулянт.

Если исходная вода имеет привкус и запах, перед отстойниками или фильтрами через дозатор вводят активированный уголь.

Реагенты приготавливают в специальных аппаратах, расположенных в помещениях реагентного хозяйства.

При одноступенчатой схеме очистки воды ее осветление осуществляется на фильтрах или в контактных осветлителях. При очистке маломутных цветных вод применяется одноступенчатая схема.

Рассмотрим более подробно сущность основных процессов водоочистки. Коагулирование примесей называют процесс укрупнения мельчайших коллоидных частиц, происходящих вследствие их взаимного слипания под действием молекулярного притяжения.

Коллоидные частицы, содержащиеся в воде, имеют отрицательные заряды и находятся во взаимном отталкивании, поэтому не оседают. Коагулянт добавленный образует положительно заряженные ионы, что способствует взаимному притяжению противоположно заряженных коллоидов и приводит к образованию укрупненных частиц (хлопьев) в камерах хлопьеобразования.

В качестве коагулянтов применяют сернокислый алюминий, сернокислое закисное железо, полиоксихлорид алюминия.

Процесс коагуляции описывается следующими химическими реакциями

После введения в воду коагулянта катионы алюминия взаимодействуют с ней

Катионы водорода связываются присутствующими в воде бикарбонатами:

Если содержащихся в воде бикарбонатных ионов недостаточно, в воду добавляют соду:

Процесс осветления можно интенсифицировать при помощи высокомолекулярных флокулянтов (праестола, ВПК − 402), которые вводятся в воду после смесителя.

Тщательное перемешивание очищаемой воды с реагентами осуществляется в смесителях различных конструкций. Смешение реагентов с водой должно быть быстрым и осуществляться в течение 1 – 2 мин. Применяются следующие виды смесителей: дырчатые (рис. 1.8.2), перегородчатые (рис. 1.8.3) и вертикальные (вихревые) смесители.

Смеситель дырчатого типа применяется на станциях обработки воды производительностью до 1000 м 3 /ч. Он выполняется в виде железобетонного лотка с вертикальными перегородками, установленными перпендикулярно движению воды и снабженными отверстиями, расположенными в несколько рядов.

Рис. 1.8.2. Дырчатый смеситель

Перегородчатый смеситель применяется на водоочистных станциях производительностью не более 500 – 600 м3/ч. Смеситель состоит из лотка с тремя поперечными вертикальными перегородками. В первой и третьей перегородках устраивают проходы для воды, размещенные в центральной части перегородок. В средней перегородке предусмотрены два боковых прохода для воды, примыкающих к стенкам лотка. Благодаря такой конструкции смесителя возникает турбулентность движущегося потока воды, обеспечивающая полное смешение реагента с водой.

Рис. 1.8.3. Перегородчатый смеситель

На станциях, где вода обрабатывается известковым молоком, применение дырчатых и перегородчатых смесителей не рекомендуется, так как скорость движения воды в этих смесителях не обеспечивает поддержания частиц извести во взвешенном состоянии, что приводит к их осаждению перед перегородками.

На водоочистных станциях наибольшее применение нашли вертикальные смесители (рис. 1.8.4). Смеситель этого типа может быть квадратного или круглого сечения в плане, с пирамидальной или конической нижней частью.

Рис. 1.8.4. Вертикальный (вихревой) смеситель:

1 − подача исходной воды; 2 − отвод воды из смесителя

В перегородчатых камерах хлопьеобразования устраивают ряд перегородок, которые заставляют воду менять направление своего движения либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости, что и обеспечивает необходимое перемешивание воды.

Для перемешивания воды и обеспечения более полной агломерации мелких хлопьев коагулянта в крупные служат камеры хлопьеобразования. Их установка необходима перед горизонтальными и вертикальными отстойниками. При горизонтальных отстойниках следует устраивать следующие типы камер хлопьеобразования: перегородчатые, вихревые, встроенные со слоем взвешенного осадка и лопастные; при вертикальных отстойниках – водоворотные.

Удаление взвешенных веществ из воды (осветление) осуществляется путем отстаивания ее в отстойниках. По направлению движения воды отстойники бывают горизонтальные, радиальные и вертикальные.

Горизонтальный отстойник (рис. 1.8.5) представляет собой прямоугольный в плане железобетонный резервуар. В нижней его части имеется объем для накопления осадка, который удаляется по каналу. Для более эффективного удаления осадка дно отстойника выполняют с уклоном. Обрабатываемая вода поступает через распределительный лоток (или затопленный водослив). Пройдя через отстойник, вода собирается лотком или перфорированной (дырчатой) трубой. В последнее время применяют отстойники с рассредоточенным сбором осветленной воды, устраивая специальные желоба или перфорированные трубы в верхней их части, что позволяет увеличить производительность отстойников. Горизонтальные отстойники применяют на очистных станциях производительностью более 30 000 м 3 /сут.

Рис.1.8.5. Горизонтальный отстойник:

1 − подача исходной воды; 2 − отвод очищенной воды; 3 − отвод осадка; 4 − распределительные карманы; 5 − распределительные решетки; 6 − зона накопления осадка; 7 − зона отстаивания

Разновидностью горизонтальных отстойников являются радиальные отстойники, имеющие механизм для сгребания осадка в приямок, располагаемый в центре сооружения. Из приямка осадок откачивается насосами. Конструкция радиальных отстойников сложнее, чем горизонтальных. Применяют их для осветления вод с большим содержанием взвешенных веществ (более 2 г/л) и в системах оборотного водоснабжения.

Вертикальные отстойники (рис. 1.8.6) круглой или квадратной формы в плане имеют коническое или пирамидальное днище для накопления осадка. Эти отстойники применяют при условии предварительного коагулирования воды. Камера хлопьеобразования, в основном водоворотная, располагается в центре сооружения. Осветление воды происходит при восходящем ее движении. Осветленная вода собирается кольцевыми и радиальными лотками. Осадок из вертикальных отстойников выпускают под гидростатическим напором воды без выключения сооружения из работы. Вертикальные отстойники применяют в основном при расходах 3000 м 3 /сут.

Рис. 1.8.6. Вертикальный отстойник:

1 − камера хлопьеобразования; 2 − сегнерово колесо с насадками; 3 − гаситель; 4 − подача исходной воды (из смесителя); 5 − сборный желоб вертикального отстойника; 6 − труба для отвода осадка из вертикального отстойника; 7 − отвод воды из отстойника

Осветлители со взвешенным слоем осадка предназначены для предварительного осветления воды перед фильтрованием и только при условии предварительного коагулирования.

Осветлители со взвешенным слоем осадка могут быть разных типов. Одним из наиболее распространенных является осветлитель коридорного типа (рис. 1.8.7), который представляет собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на три секции. Две крайние секции являются рабочими камерами осветлителями, а средняя секция служит осадкоуплотнителем. Осветляемая вода подается у дна осветлителя по дырчатым трубам и равномерно распределяется по площади осветлителя. Затем она проходит через взвешенный слой осадка, осветляется и по дырчатому лотку или трубе, располагаемым на некотором расстоянии над поверхностью взвешенного слоя, отводится на фильтры.

Рис.1.8.7. Коридорный осветлитель со взвешенным осадком с вертикальным осадкоуплотнителем:

1 − коридоры-осветлители; 2 − осадкоуплотнитель; 3 −− подача исходной воды; 4 − сборные карманы для отвода осветленной воды; 5 − отвод осадка из осадкоуплотнителя; 6 − отвод осветленной воды из осадкоуплотнителя; 7 − осадкоприемные окна с козырьками

Для глубокого осветления воды применяют фильтры, которые способны улавливать из нее практически все взвеси. Существуют так же фильтры и для частичной очистки воды. В зависимости от природы и типа фильтрующего материала различают следующие типы фильтров: зернистые (фильтрующий слой − кварцевый песок, антрацит, керамзит, горелые породы, гранодиарит, пенополистирол и др.); сетчатые (фильтрующий слой − сетка с размером ячеек 20 – 60 мкм); тканевые (фильтрующий слой − хлопчатобумажные, льняные, суконные, стеклянные или капроновые ткани); намывные (фильтрующий слой − древесная мука, диатомит, асбестовая крошка и другие материалы, намываемые в виде тонкого слоя на каркас из пористой керамики, металлической сетки или синтетической ткани).

Зернистые фильтры применяют для очистки хозяйственно − питьевой и технической воды от тонкодисперсной взвеси и коллоидов; сетчатые − для задержания грубодисперсных взвешенных и плавающих частичек; тканевые – для очистки маломутных вод на станциях небольшой производительности.

Для очистки воды в коммунальном водоснабжении применяются зернистые фильтры. Важнейшей характеристикой работы фильтров является скорость фильтрования, в зависимости от которой фильтры подразделяют на медленные (0,1 − 0,2), скорые (5,5 − 12) и сверхскоростные (25 − 100м/ч). Медленные фильтры применяют при небольших расходах воды без предварительного коагулирования; сверхскоростные − при подготовке воды для промышленных целей, для частичного осветления воды.

Наибольшее распространение получили скорые фильтры, на которых осветляется предварительно коагулированная вода (рис. 1.8.8).

Вода, поступающая на скорые фильтры после отстойника или осветлителя, не должна содержать взвешенных веществ более 12 – 25 мг/л, а после фильтрования мутность воды не должна превышать 1,5 мг/л

Рис. 1.8.8. Схема скорого фильтра:

1 − корпус; 2 − фильтрующая загрузка; 3 − отвод фильтрата; 4 − подача исходной воды; 5 − отвод исходной воды; 6 − нижняя дренажная система; 7 − поддерживающий слой; 8 − желоб для сбора промывной воды; 9 − подача воды на промывку

Контактные осветлители по устройству аналогичны скорым фильтрам и являются их разновидностью. Осветление воды, основанное на явлении контактной коагуляции, происходит при движении ее снизу вверх. Коагулянт вводят в обрабатываемую воду непосредственно перед ее фильтрованием через песчаную загрузку. За короткое время до начала фильтрования образуются лишь мельчайшие хлопья взвесей. Дальнейший процесс коагуляции происходит на зернах загрузки, к которым прилипают ранее образовавшиеся мельчайшие хлопья. Этот процесс, называемый контактной коагуляцией, происходит быстрее, чем обычная коагуляция в объеме, и требует меньшего количества коагулянта. Контактные осветлители промывают путем подачи воды снизу через распределительную систему (как в обычных скорых фильтрах).

Обеззараживание воды. В современных очистных сооружениях обеззараживание воды производится во всех случаях, когда источник водоснабжения ненадежен с санитарной точки зрения. Обеззараживание может быть осуществлено

- хлорированием,

- озонированием

- бактерицидным облучением.

Хлорирование воды.

Способ хлорирования является наиболее распространенным способом обеззараживания воды. Обычно для хлорирования используют жидкий или газообразный хлор. Хлор обладает высокой дезинфицирующей способностью, относительно стоек и длительное время сохраняет активность. Он легко дозируется и контролируется. Хлор действует на органические вещества, окисляя их, и на бактерии, которые погибают в результате окислений веществ, входящих в состав протоплазмы клеток. Недостатком обеззараживания воды хлором является образование токсичных летучих галогенорганических соединений.

Одним из перспективных способов хлорирования воды является использование гипохлорита натрия (NaClO), получаемого электролизом 2 − 4 % раствора поваренной соли.

Диоксид хлора (ClO2) позволяет уменьшить возможность образования побочных хлорорганических соединений. Бактерицидность диоксида хлора более высокая чем хлора. Особенно эффективен диоксид хлора при обеззараживании воды с высоким содержанием органических веществ и аммонийных солей.

Остаточная концентрация хлора в питьевой воде не должна превышать 0,3 − 0,5 мг/л

Взаимодействие хлора с водой осуществляется в контактных резервуарах. Продолжительность контакта хлора с водой до поступления ее к потребителям должна быть не менее 0,5 ч.

Бактерицидное облучение.

Бактерицидное свойство ультрафиолетовых лучей (УФ) обусловлено действием на клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной клетки, кроме того, под действием УФ − излучения происходят фотохимические реакции в структуре молекул ДНК и РНК, приводящими к их необратимым повреждениям. УФ − лучи уничтожают не только вегетативные, но и споровые бактерии, тогда как хлор действует только на вегетативные. К достоинствам УФ − излучения следует отнести отсутствие какого − либо воздействия на химический состав воды.

Для обеззараживания воды таким способом ее пропускают через установку, состоящую из ряда специальных камер, внутри которых размещены ртутно − кварцевые лампы, заключенные в кварцевые кожухи. Ртутно − кварцевые лампы выделяют ультрафиолетовое излучение. Производительность такой установки в зависимости от числа камер составляет 30…150 м 3 /ч.

Эксплуатационные расходы на обеззараживание воды облучением и хлорированием примерно одинаковы.

Однако следует отметить, что при бактерицидном облучении воды затруднен контроль эффекта обеззараживания, тогда как при хлорировании этот контроль осуществляется достаточно просто по наличию остаточного хлора в воде. Помимо этого данный способ невозможно использовать для обеззараживания воды с повышенной мутностью и цветностью.

Озонирование воды.

Озон применяется с целью глубокой очистки воды и окисления специфических органических загрязнений антропогенного происхождения (фенолов, нефтепродуктов, СПАВ, аминов, и др.). Озон позволяет улучшить протекание процессов коагуляции, сократить дозу хлора и коагулянта, уменьшить концентрацию ЛГС, повысить качество питьевой воды по микробиологическими и органическим показателям.

Озон наиболее целесообразно применять совместно с сорбционной очисткой на активных углях. Без озона во многих случаях невозможно получить воду, соответствующую СанПиН. В качестве основных продуктов реакции озона с органическими веществами называют такие соединения, как формальдегид и ацетальдегид, содержание которых нормируется в питьевой воде на уровне 0,05 и 0,25 мг/л соответственно.

Озонирование основано на свойстве озона разлагаться в воде с образованием атомарного кислорода, разрушающего ферментные системы микробных клеток и окисляющего некоторые соединения. Количество озона, необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения воды и составляет не более 0,3 − 0,5 мг/л. Озон токсичен. Предельно допустимое содержание этого газа в воздухе производственных помещений 0,1 г/м 3 .

Обеззараживание воды озонированием по санитарным и техническим нормам является наилучшим, но сравнительно дорогим. Установка для озонирования воды представляет собой сложный и дорогой комплекс механизмов и оборудования. Существенным недостатком озонаторной установки является значительное потребление электроэнергии для получения из воздуха очищенного озона и подачи его в обрабатываемую воду.

Озон, являясь сильнейшим окислителем, может применяться не только для обеззараживания воды, но и для ее обесцвечивания, а также для устранения привкусов и запахов.

Доза озона, необходимая для обеззараживания чистой воды, не превышает 1 мг/л, для окисления органических веществ при обесцвечивании воды – 4 мг/л.

Продолжительность контакта обеззараживаемой воды с озоном составляет примерно 5 мин.