Расчет количества тепловой энергии на горячее водоснабжение

Количество тепловой энергии, потребляемой системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания, является необходимым показателем при определении тепловой эффективности зданий, проведении энергоаудита, деятельности энергосервисных организаций, сравнении фактического теплопотребления здания, измеренного теплосчетчиком, с требуемым исходя из фактических теплотехнических характеристик здания и степени автоматизации системы отопления и во многих других случаях. В этом номере редакция публикует пример расчета количества тепловой энергии на горячее водоснабжение жилого здания*.

Исходные данные

Объект (здание):

- количество этажей в здании – 16;

- количество секций в здании – 4;

- количество квартир в здании – 256.

Отопительный период:

- продолжительность отопительного периода, zht = 214 сут.;

- средняя за период температура внутреннего воздуха в здании, tint = 20 °C;

- cредняя за период температура наружного воздуха, tht = – 3,1 °C;

- расчетная температура наружного воздуха, text = – 28 °C;

- средняя за период скорость ветра, v = 3,8 м/с.

Горячее водоснабжение:

- тип системы горячего водоснабжения: с неизо-лированными стояками и с полотенцесушителями;

- наличие сетей горячего водоснабжения: при наличии сетей горячего водоснабжения после ЦТП;

- средний расход воды одним пользователем, g = 105 л/сут.;

- количество дней отключения горячего водоснабжения, m = 21 сут.

Порядок расчета

1. Средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании Vhw определяют по формуле:

где g – средний за отопительный период расход воды одним пользователем (жителем), равный 105 л/сут. для жилых зданий с централизованным горячим водоснабжением и оборудованных устройствами стабилизации давления воды на минимальном уровне (регуляторы давления на вводе в здание, зонирование системы по высоте, установка квартирных регуляторов давления); для других потребителей – см. СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

mч – число пользователей (жителей), чел.

Vhw = 105 • 865 • 10 –3 = 91 м 3 /сут.

В случае проведения расчета для многоквартирного дома с учетом оснащенности квартир водосчетчиками из условия, что при квартирном учете происходит 40 %-е сокращение водопотребления, расчет потребления горячей воды будет производиться по формуле:

где Kуч – количество квартир, оснащенных водосчетчиками;

Kкв – количество квартир в заднии.

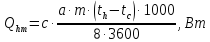

2. Среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Qhw, кВт, определяют согласно СНиП 2.04.01–85*. Допускается определение среднечасового расхода Qhw по формуле:

где Vhw – средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании, м 3 /сут.; определяют по формуле (1);

twc – температура холодной воды, °C, принимают twc = 5 °C;

khl – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимают по табл. 1;

ρw – плотность воды, кг/л, ρw = 1 кг/л;

cw – удельная теплоемкость воды, Дж/ (кг • °C); cw = 4,2 Дж/ (кг • °C).

Расчет тепловых потоков на горячее водоснабжение

Расход теплоты на горячее водоснабжение сильно меняется в течение как суток, так и недели. В жилых районах наибольший расход горячей воды имеет место обычно в предвыходные дни и в первый выходной день. Расход горячей воды общественными зданиями определяется режимом их работы.

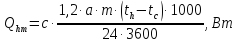

Среднесуточный расход теплоты на бытовое горячее водоснабжение определяется по формуле:

где

m – число потребителей, определяется по Таблицы 1 из расчета 4 жителя на квартиру;

1,2 – коэффициент, учитывающий охлаждение воды в абонентских системах.

Среднесуточный расход теплоты на горячее водоснабжение школы (детского сада) определяется по формуле:

где

m– число учащихся (детей);

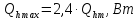

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение определяется по формуле:

Результаты расчетов сведены в Таблицу 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Расчет теплопотребления на горячее водоснабжение.

№№ зданий по плану

Количество потребителей горячей воды m, чел.

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение, Qhm, Вт

Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, Qh max, Вт

школа на 900 учащихся

семиэтажный восьмиподъездный жилой дом

пятиэтажный шестиподъездный жилой дом

пятиэтажный четырехподъездный жилой дом

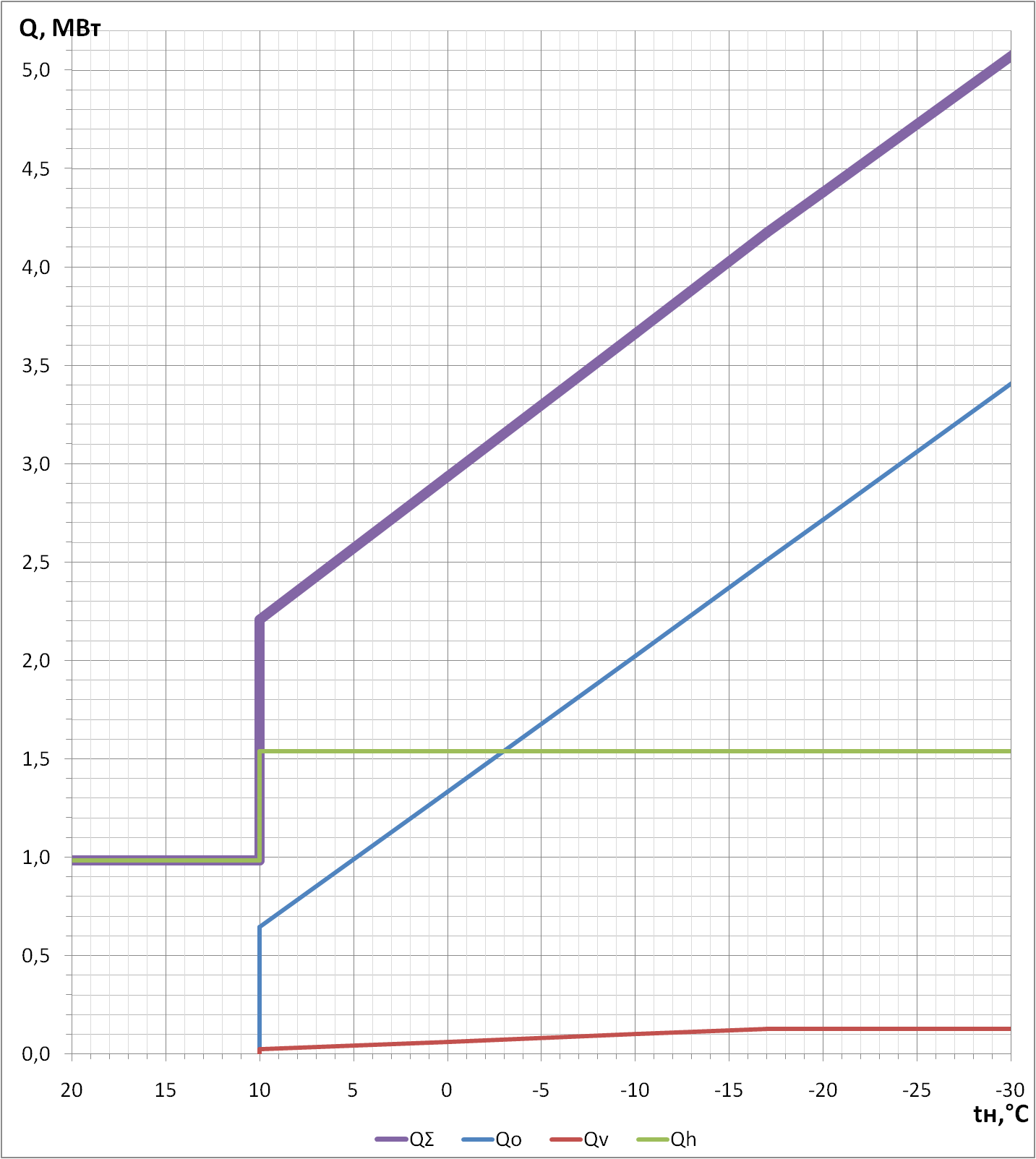

Построение графика расхода теплоты

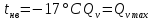

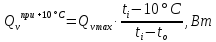

При построении графика расхода теплоты, начало и окончание отопительного периода принимаются при среднесуточной температуре наружного воздуха 10°С, т.к. г.Нижний Новгород климатически относится к районам с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки ниже -30°С.

При построении графика учитывается, что при

При

где

Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение – круглогодичная и в течении отопительного периода условно принимается постоянной, не зависящей от температуры наружного воздуха.

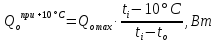

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение в неотопительный период определяется по формуле:

где

Рисунок 3.1 – График потребления теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий микрорайона.

Средний тепловой поток горячее водоснабжение

СНиП 2.04.07-86*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Дата введения 1988-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ВНИПИэнергопромом (канд. техн. наук Я.А.Ковылянский — руководитель темы; Л.И.Жуковская, А.И.Коротков, В.И.Трахтенберг, А.И.Михельсон, А.А.Шереметова, Л.И.Макарова) и ВГНИПИ Теплоэлектропроект Минэнерго СССР (И.В.Беляйкина); ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР (В.В.Попова, Л.А.Ставрицкая); МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома (канд.техн. наук В.И.Ливчак), ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (О.Г.Лоодус, Э.А.Качура) с участием ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского Минэнерго СССР, Донецкого Промстройниипроекта, НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища и ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя.

ВНЕСЕНЫ Министерством энергетики и электрификации СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР (Г.М.Хорин, И.М.Губакина, В.А.Глухарев).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 30 декабря 1986 года № 75.

СНиП 2.04.07-86* является переизданием СНиП 2.04.07-86 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя России от 21 января 1994 г. № 18-4 и с учетом изменений, вызванных введением в действие СНиП 2.04.14-88.

Номера пунктов и приложений, в которые внесено изменение, отмечены звездочкой.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.* Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании тепловых сетей, транспортирующих горячую воду с температурой до 200 °С и давлением

Требования норм распространяются на водяные (включая сети горячего водоснабжения), паровые и конденсатные тепловые сети от выходных задвижек наружных коллекторов или от стен источников теплоты до выходной запорной арматуры тепловых пунктов зданий и сооружений.

При проектировании тепловых сетей и сооружений на них следует также соблюдать требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Минстроем России.

Пункт 1.2. исключить.

1.3. Для тепловых сетей районов с расходом теплоты 100 МВт и более, как правило, следует предусматривать ремонтно-эксплуатационные базы.

2. ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ

2.1. Максимальные тепловые потоки на отопление

При отсутствии проектов допускается определять тепловые потоки в соответствии с требованиями п. 2.4.

2.2. Максимальные тепловые потоки на технологические процессы и количество возвращаемого конденсата надлежит принимать по проектам промышленных предприятий.

При определении суммарного максимального теплового потока для предприятий следует учитывать несовпадение максимумов тепловых потоков на технологические процессы с учетом отраслевой принадлежности промпредприятий и соотношения тепловых нагрузок каждой отрасли в структуре теплопотребления района.

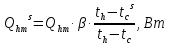

2.3. Средние тепловые потоки на горячее водоснабжение

2.4.* Тепловые потоки при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений определяются:

для предприятий — по укрупненным ведомственным нормам, утвержденным в установленном порядке, либо по проектам аналогичных предприятий;

для жилых районов городов и других населенных пунктов — по формулам:

а) максимальный тепловой поток, Вт, на отопление жилых и общественных зданий

б) максимальный тепловой поток, Вт, на вентиляцию общественных зданий

в) средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

г) максимальный тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий

где — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным 0,25;

— коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий; при отсутствии данных следует принимать равным: для общественных зданий, построенных до 1985 г., — 0,4, после 1985 г., — 0,6.

2.5. Средний тепловой поток на отопление жилых районов населенных пунктов, Вт, следует определять по формуле

то же, на вентиляцию, Вт, при :

2.6*. Средний тепловой поток, Вт, на горячее водоснабжение жилых районов населенных пунктов в неотапливаемый период следует определять по формуле:

2.7. При определении суммарных тепловых потоков жилых и общественных зданий, присоединяемых к тепловым сетям, следует учитывать также тепловые потоки на горячее водоснабжение существующих зданий, подлежащих централизованному теплоснабжению, в том числе не имеющих централизованных систем горячего водоснабжения или оборудованных газовыми колонками.

2.8*. Потери теплоты в тепловых сетях следует определять расчетом с учетом тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и со среднегодовыми утечками теплоносителя.

2.9*. Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями следует определять по рекомендуемому приложению 22*.

Годовые расходы теплоты предприятиями определяются исходя из числа дней работы предприятия в году, количества смен работы в сутки с учетом режима теплопотребления предприятия. Для действующих предприятий годовые расходы теплоты допускается определять по эксплуатационным данным или по ведомственным нормам.

3. СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,

СИСТЕМЫ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА

Схемы тепловых сетей, системы теплоснабжения

3.1*. В тепловых сетях должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счет совместной работы источников теплоты, прокладки резервных трубопроводов, а также устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке резервная подача теплоты предусматривается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления и диаметров трубопроводов, принимаемых по табл. 1.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

, °С

Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до

Примечание. Знак «минус» означает, что резервной подачи теплоты не требуется.

Максимальная длина тупиковых участков тепловых сетей (от источников теплоты или от резервируемой части сети до наиболее удаленного потребителя), которые не подлежат резервированию согласно табл. 1 (для трубопроводов диаметром 300 — 600 мм), не должна превышать величин, приведенных в табл. 1а.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления

, °С

Подземная в непроходных каналах и бесканальная

Примечание. Тупиковые участки длиной более приведенных необходимо резервировать, допуская снижение подачи теплоты потребителям до 50%.

При надземной прокладке тепловых сетей следует предусматривать резервирование подачи теплоты в размере не менее 70% в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С при диаметрах трубопроводов 1200-1400 мм.

Резервирование подачи теплоты по сетям, прокладываемым в тоннелях, допускается не предусматривать.

3.2. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), следует предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

3.3. Для предприятий, в которых не допускаются перерывы в теплоснабжении, следует предусматривать резервирование подачи теплоты тепловыми сетями.

Расчетные аварийные расходы теплоты следует принимать в соответствии с режимом работы предприятий. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Примечание. Номенклатура зданий и сооружений предприятий,для которых

не допускаются перерывы в подаче теплоты, должна устанавливаться

министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся, и

указываться в задании на проектирование тепловых сетей.

3.4. Выбор системы теплоснабжения следует определять на основании технико-экономических расчетов с учетом качества исходной воды, степени обеспеченности ею и поддержания требуемого качества горячей воды у потребителей.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения с вакуумной деаэрацией следует использовать воду по ГОСТ 2874-82.

Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается использовать техническую воду.

Использование доочищенных хозяйственно-питьевых сточных вод не допускается.

3.5. Водяные тепловые сети надлежит принимать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Одно- и трехтрубные тепловые сети допускается принимать при технико-экономическом обосновании.

Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потребителей теплоты допускается предусматривать, если качество и параметры теплоносителя отличаются от принятых в тепловых сетях.

Технологические аппараты, от которых могут поступать в общие тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться к тепловым сетям через водоподогреватели с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром между аппаратом и водоподогревателем при обеспечении давления в промежуточном контуре ниже, чем в тепловой сети. При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля за наличием вредных примесей.

3.6*. Расчетный расход воды для подпитки водяных тепловых сетей, емкость баков-аккумуляторов в открытых системах теплоснабжения и баков запаса подпиточной воды — в закрытых, а также требования по их установке приведены в обязательном приложении 23*.

3.7. Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение среднего теплового потока на горячее водоснабжение к максимальному тепловому потоку на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.

3.8. Системы горячего водоснабжения потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям в открытых системах теплоснабжения непосредственно к подающему и обратному трубопроводам, а в закрытых — через водоподогреватели.

Системы горячего водоснабжения потребителей к паровым сетям должны присоединяться через пароводяные водоподогреватели.

3.9. Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно (зависимая схема присоединения).

По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы тепловых сетей.

3.10. Присоединение потребителей с расходом теплоты менее 4 МВт к тепловым сетям с тепловым потоком более 100 МВт, как правило, не допускается.

Системы сбора и возврата конденсата

3.11. Системы сбора и возврата конденсата источнику теплоты следует предусматривать закрытыми; при этом избыточное давление в сборных баках конденсата должно быть не менее 0,005 МПа.

Открытые системы сбора и возврата конденсата допускается предусматривать при количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии до источника теплоты до 0,5 км.

3.12. Отказ от полного возврата конденсата должен быть обоснован.

3.13. Возврат конденсата от потребителей должен предусматриваться за счет избыточного давления за конденсатоотводчиками, а при недостаточном давлении — за счет установки для одного или группы потребителей сборных баков конденсата и насосов для перекачки конденсата.

3.14. Возврат конденсата конденсатоотводчиками по общей сети допускается применять при разнице в давлении пара перед конденсатоотводчиками не более 0,3 МПа.

При возврате конденсата насосами число насосов, подающих конденсат в общую сеть, не ограничивается.

Параллельная работа насосов и конденсатоотводчиков, отводящих конденсат от потребителей пара на общую конденсатную сеть, не допускается.

3.15. Напорные конденсатопроводы следует рассчитывать по максимальному часовому расходу конденсата, исходя из условий работы трубопроводов полным сечением при всех режимах возврата конденсата и предохранения их от опорожнения при перерывах в подаче конденсата. Давление в сети конденсатопроводов при всех режимах должно приниматься избыточным.

Конденсатопроводы от конденсатоотводчиков до сборных баков конденсата следует рассчитывать с учетом образования пароводяной смеси.

3.16. Удельные потери давления на трение в конденсатопроводах после насосов надлежит принимать не более 100 Па/м.

Конденсатопроводы после конденсатоотводчиков следует рассчитывать по разнице между давлением за конденсатоотводчиками и давлением в сборном баке конденсата (или в расширительном бачке) с учетом высоты подъема конденсата.

Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности конденсатопроводов должна приниматься 0,001 м.

3.17*. Емкость сборных баков конденсата должна приниматься не менее 10-минутного максимального расхода конденсата. Число баков при круглогодичной работе надлежит принимать не менее двух, емкостью по 50% каждый; при сезонной работе, а также при максимальном расходе конденсата до 5 т/ч допускается установка одного бака.

При контроле качества конденсата число баков следует принимать не менее трех с емкостью каждого, обеспечивающей по времени проведение анализа конденсата по всем необходимым показателям (п. 3.20), но не менее 30-минутного максимального поступления конденсата.

3.18. Подача (производительность) насосов для перекачки конденсата должна определяться по максимальному часовому расходу конденсата.

Напор насоса должен определяться по величине потери давления в конденсатопроводе с учетом высоты подъема конденсата от насосной до сборного бака и величины избыточного давления в сборных баках.

Напор насосов, подающих конденсат в общую сеть, должен определяться с учетом условий их параллельной работы при всех режимах возврата конденсата.

Число насосов в каждой насосной следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.

3.19. Постоянный и аварийный сброс конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускается после охлаждения его до температуры 40°С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.

3.20*. Возвращаемый от потребителей к источнику теплоты конденсат должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго СССР.

Температура возвращаемого конденсата для закрытых систем не нормируется, для открытых — принимается не менее 95°С.

Возврат конденсата с температурой ниже 95°С для открытых систем допускается при обосновании.

3.21. В системах сбора и возврата конденсата следует предусматривать использование его теплоты для собственных нужд предприятия.

4. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ

4.1. В системах централизованного теплоснабжения для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий в качестве теплоносителя следует, как правило, принимать воду. Следует также проверять возможность применения воды как теплоносителя для технологических процессов.

Применение для предприятий в качестве единого теплоносителя пара для технологических процессов, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения допускается при технико-экономическом обосновании.

Пункт 4.2 исключить.

4.3. Температура воды в системах горячего водоснабжения должна приниматься в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Пункт 4.4 исключить.

4.5. Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное — на источнике теплоты, групповое — в узлах регулирования или в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

Для водяных тепловых сетей следует принимать, как правило, качественное регулирование отпуска теплоты по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

При обосновании допускается регулирование отпуска теплоты — количественное, а также качественно-количественное.

4.6. При центральном качественном регулировании в системах теплоснабжения с преобладающей (более 65%) жилищно-коммунальной нагрузкой следует принимать регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а при тепловой нагрузке жилищно-коммунального сектора менее 65% от суммарной тепловой нагрузки и доле средней нагрузки горячего водоснабжения менее 15% от расчетной нагрузки отопления — регулирование по нагрузке отопления.

В обоих случаях центральное качественное регулирование отпуска теплоты ограничивается наименьшими температурами воды в подающем трубопроводе, необходимыми для подогрева воды, поступающей в системы горячего теплоснабжения потребителей:

для закрытых систем теплоснабжения — не менее 70 °С;

для открытых систем теплоснабжения — не менее 60 °С.

Примечание. При центральном качественном регулировании по совмещенной

нагрузке отопления и горячего водоснабжения точка излома графика температур

воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре

наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по

4.7. Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур воды:

для предприятий — по нагрузке отопления;

для жилых районов — по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

4.8. При расчете графиков температур принимаются: начало и конец отопительного периода при температуре наружного воздуха 8 °C; усредненная расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий для жилых районов 18 °С, для зданий предприятий — 16 °С.

4.9. В зданиях общественного и производственного назначения, для которых предусматривается снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует обеспечивать регулирование температуры или расхода теплоносителя в тепловых пунктах.

Пункт 4.10 исключить.

5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И РЕЖИМЫ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Расчетный расход сетевой воды для определения диаметров труб в водяных тепловых сетях при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять отдельно для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения по формулам, приведенным в п. 5.2, с последующим суммированием этих расходов воды по формулам, приведенным в п. 5.3.

5.2*. Расчетные расходы воды, кг/ч, следует определять по формулам:

б) на вентиляцию

в) на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения:

г) на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения:

средний, при параллельной схеме присоединения водоподогревателей:

средний, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей:

максимальный, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей:

5.3. Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных тепловых сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании отпуска теплоты следует определять по формуле

Коэффициент , учитывающий долю среднего расхода воды на горячее водоснабжение при регулировании по нагрузке

отопления, следует принимать по табл.2. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения коэффициент принимается равным 0.

Системы теплоснабжения с тепловым потоком

Примечание. Для закрытых систем теплоснабжения при регулировании по нагрузке отопления и тепловом потоке менее 100 МВт при наличии баков-аккумуляторов у потребителей коэффициент следует принимать равным 1.

Для потребителей при при отсутствии баков-аккумуляторов, а также с тепловым потоком 10 МВт и менее суммарный расчетный расход воды следует определять по формуле

5.4. Расчетный расход воды, кг/ч, в двухтрубных водяных тепловых сетях в неотопительный период следует определять по формуле

При этом максимальный расход воды на горячее водоснабжение, кг/ч, определяется для открытых систем теплоснабжения по формуле (12) при температуре холодной воды в неотопительный период, а для закрытых систем при всех схемах присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения — по формуле (14).

Расход воды в обратном трубопроводе двухтрубных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения принимается в размере 10% от расчетного расхода воды, определенного по формуле (19).

5.5*. Расчетный расход воды для определения диаметров подающих и циркуляционных трубопроводов и гидравлические расчеты в сетях горячего водоснабжения следует определять в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

5.6. Суммарный расчетный расход пара в паровых тепловых сетях, обеспечивающих предприятия с различными суточными режимами работы, следует определять с учетом несовпадения максимальных часовых расходов пара отдельными предприятиями.

При отсутствии проектных суточных графиков расхода пара допускается к суммарному расходу пара вводить понижающий коэффициент 0,9.

Для паропроводов насыщенного пара в суммарном расчетном расходе должно учитываться дополнительное количество пара для возмещения конденсации пара за счет потерь теплоты в трубопроводах.

5.7*. Формулы для расчета трубопроводов тепловых сетей приведены в рекомендуемом приложении 4. Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности стальных труб следует принимать:

для паровых тепловых сетей — = 0,0002 м;

для водяных тепловых сетей — = 0,0005 м;

для сетей горячего водоснабжения — = 0,001м.

Применение для расчета действующих тепловых сетей более высоких значений эквивалентных шероховатостей допускается только при подтверждении их фактической величины специальными испытаниями.

5.8. Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.

Величину удельных потерь давления для расчета действующих тепловых сетей допускается принимать на основании результатов испытаний.

Паровые тепловые сети следует рассчитывать по разнице давлений пара между источником теплоты и потребителями.

5.9. Диаметры подающего и обратного трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при совместной подаче теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение должны приниматься, как правило, одинаковыми.

5.10*. Условный проход труб независимо от расчетного расхода теплоносителя должен приниматься в тепловых сетях — не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — не менее 25 мм.

5.11. Статическое давление в системах теплоснабжения при теплоносителе воде не должно превышать допускаемое давление в оборудовании источника теплоты, в водяных тепловых сетях, в оборудовании тепловых пунктов и в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, и обеспечивать заполнение их водой.

Если статическое давление превышает допустимые пределы, то следует предусматривать деление водяных тепловых сетей на независимые зоны. Для поддержания статического давления в сетях, отключенных от источника теплоты, в узлах деления (узлах рассечки) следует предусматривать подпиточные устройства с использованием для подпитки воды из тепловых сетей смежной зоны, присоединенной к источнику теплоты.

Статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 °С.

5.12. Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям.

5.13. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа), не превышать допускаемого давления в системах потребителей и обеспечивать заполнение местных систем.

5.14. Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения в неотопительный период, а также в подающем и циркуляционном трубопроводах сетей горячего водоснабжения следует принимать не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем горячего водоснабжения потребителей.

5.15. Давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должны превышать допускаемых по условиям прочности конструкций насосов.

5.16. Гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические графики) следует разрабатывать для отопительного и неотопительного периодов, а также для аварийных режимов.

Для открытых систем теплоснабжения дополнительно разрабатываются два режима: при максимальном водоразборе из подающего и обратного трубопроводов в отопительный период.

5.17*. Расходы воды, кг/ч, в тепловых сетях открытых систем теплоснабжения для разработки гидравлических режимов при максимальном водоразборе из подающего или обратного трубопроводов определяются по формуле

где — коэффициент, определяемый по расчету с учетом изменения среднего расхода воды на горячее водоснабжение в зависимости от температурного графика регулирования отпуска теплоты и режима водоразбора из тепловой сети, при отсутствии данных допускается определять по табл. 3.

Значение коэффициента

при центральном качественном регулировании

по нагрузке отопления

по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения

5.18. Напор сетевых насосов следует определять для отопительного и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь давления в установках на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя и в системе потребителя (включая потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.

Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах следует определять по пьезометрическим графикам при максимальных расходах воды в трубопроводах с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах источника теплоты.

При установке на тепловых сетях подкачивающих насосов напор сетевых насосов на источниках теплоты следует уменьшать на величину рабочего напора подкачивающего насоса.

5.19. Напор подпиточных насосов должен определяться из условий поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверяться для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.

Примечание. Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных насосов с различными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического режима.

5.20. Напор смесительных насосов (на перемычке) следует определять по наибольшему возможному перепаду давлений между подающим и обратным трубопроводами в узле установки насоса.

5.21*. Подачу (производительность) сетевых и подкачивающих (рабочих) насосов следует принимать:

а) насосов для закрытых систем теплоснабжения в отопительный период — по суммарному расчетному расходу воды, определяемому по формуле (17);

б) на подающих трубопроводах тепловых сетей для открытых систем теплоснабжения в отопительный период — по суммарному расчетному расходу воды, определяемому по формуле (20), при = 1,4; подкачивающих насосов на обратных трубопроводах — по формуле (17) при = 0,6;

в) для закрытых и открытых систем теплоснабжения в неотопительный период — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение в неотопительный период — формуле (19).

Примечание. При определении производительности сетевых насосов в

открытых системах теплоснабжения следует проверять необходимость учета

дополнительного расхода воды для вакуумных деаэраторов.

5.22. Подачу (производительность) рабочих подпиточных насосов в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расчетному расходу воды на компенсацию утечки из тепловой сети (приложение 23*), а в открытых системах — равной сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение [формула (12)] и расчетного расхода воды на компенсацию утечки (приложение 23*).

5.23*. Число насосов следует принимать:

сетевых — не менее двух, один из которых является резервным; при пяти рабочих сетевых насосах в одной группе резервный насос допускается не устанавливать;

подкачивающих и смесительных — не менее трех, один из которых является резервным, при этом резервный насос предусматривается независимо от числа рабочих насосов;

подпиточных — в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из которых является резервным, в открытых системах — не менее трех, один из которых также является резервным;

в узлах деления водяной тепловой сети на зоны (в узлах рассечки) допускается в закрытых системах теплоснабжения устанавливать один подпиточный насос без резерва, а в открытых системах — один рабочий и один резервный.

Число насосов уточняется с учетом их совместной работы на тепловую сеть.

5.24. Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания при определении напора сетевых насосов (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа.

6. ТРАССА И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1*. Выбор трассы тепловых сетей и способ прокладки следует предусматривать в соответствии с указаниями СНиП 1.02.01-85 и СНиП II-89-80.

Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий не допускается.

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, земледельческих полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения.

6.2*. В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей кроме территорий детских и лечебных учреждений.

Для тепловых сетей 400 мм следует предусматривать преимущественно бесканальную прокладку.

6.3. Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.

6.4. При выборе трассы тепловых сетей допускается пересечение водяными сетями диаметром 300 мм и менее жилых и общественных зданий при условии прокладки сетей в технических подпольях, технических коридорах и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.

Пересечение тепловыми сетями детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.

6.5. Прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и температуре выше 350 °С в непроходных каналах и общих городских или внутриквартальных тоннелях не допускается.

6.6. Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать

где — радиус катка или шарика, см.

Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься от здания к ближайшей камере.

На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.

6.7*. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно с перечисленными инженерными сетями:

в каналах — с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях — с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных — не допускается.

Прокладка водопровода совместно с тепловыми сетями в тоннелях должна предусматриваться в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей, при этом необходима тепловая изоляция водопровода, исключающая конденсацию влаги.

6.8*. Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по обязательному приложению 6, а по территории промышленных предприятий — по СНиП II-89-80.

6.9. Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений метрополитена и железных дорог — не менее 60°.

6.10. Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м (в свету).

6.11. При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог наименьшие расстояния по горизонтали в свету следует принимать, м:

до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог — 10;

до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах — 20;

до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений на железных дорогах — З0.

6.12*. Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог и улиц общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать:

в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;

в футлярах — при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м и обеспечении по обе стороны от пересечения прямых участков трассы длиной до 10-15 м;

в тоннелях — в остальных случаях, а также при заглублении от поверхности земли до перекрытия канала (футляра) 2,5 м и более.

При пересечении улиц и дорог местного значения, автомобильных дорог V категории, а также внутрихозяйственных автомобильных дорог категории IIIс допускается бесканальная прокладка тепловых сетей.

При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать, как правило, устройство дюкеров.

Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не допускается.

При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоляцией.

6.13*. Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог.

При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, автомобильных дорог I, II, III категорий, магистральных дорог городов, линий метрополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с обеих сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей, каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых сооружений.

6.14. При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться усиленная антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров, а в местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей дополнительно активная электрохимическая защита, электроизолирующие опоры и контрольно-измерительные пункты.

Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.

6.15. В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с газопроводами не допускается прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных каналов и ниш тепловых сетей.

6.16*. При пересечении тепловыми сетями действующих сетей водопровода и канализации, расположенными над трубопроводами тепловых сетей, а также при пересечении газопроводов, следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.

6.17. В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах или тоннелях с газопроводами должны предусматриваться на тепловых сетях на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку газа.

При прокладке тепловых сетей с попутным дренажем на участке пересечения с газопроводом дренажные трубы следует предусматривать без отверстий на расстоянии по 2 м в обе стороны от газопровода с герметической заделкой стыков.

6.18*. На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных — воды.

6.19*. В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.

6.20*. Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок должна предусматриваться за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, при расположении под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать мероприятия по отводу аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.

7. КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

7.1. Материалы, трубы и арматуру для тепловых сетей, независимо от параметров теплоносителя, а также расчет трубопроводов на прочность следует принимать в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора и требованиями настоящих норм.

7.2. Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы. Бесшовные стальные трубы допускается принимать для трубопроводов с параметрами теплоносителя, для которых применение сварных труб не допускается Правилами Госгортехнадзора.

7.3. Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115°С и ниже, при давлении до 1,6 МПа включ. допускается принимать неметаллические трубы, если качество этих труб удовлетворяет санитарным требованиям и соответствует параметрам теплоносителя в тепловых сетях.

7.4*. Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения и от котельных должны применяться оцинкованные или эмалированные стальные трубы.

Для сетей горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения следует применять неоцинкованные трубы.

7.5. Максимальные пролеты труб между подвижными опорами на прямых участках надлежит определять расчетом труб на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02 , м.

7.6. Рабочее давление и температуру теплоносителя для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции следует принимать:

а) для паровых сетей:

при получении пара непосредственно от котлов — по номинальным значениям давления и температуры пара на выходе из котлов;

при получении пара из регулируемых отборов или противодавления турбин — по давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной системы паропроводов;

при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных или охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ) — по давлению и температуре пара после установки;

б) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:

давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за выходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа, а для тепловых сетей от источников теплоты с расчетной тепловой мощностью 1000 МВт и более — не менее 1,7 МПа для труб 500 мм;

температуру — по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления;

в) для конденсатных сетей:

давление — по наибольшему давлению в сети при работе насосов с учетом рельефа местности;

температуру после конденсатоотводчиков — по температуре насыщения при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком, после конденсатных насосов — по температуре конденсата в сборном баке;

г) для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего водоснабжения:

давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при работе насосов с учетом рельефа местности;

7.7. Рабочее давление и температура теплоносителя должны приниматься едиными для всего трубопровода независимо от его протяженности от источника теплоты до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой сети, меняющих параметры теплоносителя (водоподогреватели, регуляторы давления и температуры, редукционно-увлажнительные установки, насосные); после указанных установок должны приниматься параметры теплоносителя, предусмотренные для этих установок.

7.8. Рабочие параметры для частично реконструируемых водяных тепловых сетей принимаются по параметрам в существующих сетях.

7.9*. Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру:

а) из серого чугуна — в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10°С;

б) из ковкого чугуна — в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30°С;

в) из высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого чугуна не допускается.

На трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из латуни и бронзы при температуре теплоносителя не выше 250°С.

На выводах тепловых сетей от источников теплоты и на вводах в центральные тепловые пункты (ЦТП) должна предусматриваться стальная запорная арматура.

На вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию 0,2 МВт и более следует предусматривать стальную запорную арматуру. При нагрузке ИТП менее 0,2 МВт допускается предусматривать на вводе арматуру из ковкого или высокопрочного чугуна.

В пределах тепловых пунктов допускается предусматривать арматуру из ковкого, высокопрочного и серого чугуна в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнадзора.

7.10. При установке чугунной арматуры в тепловых сетях должна предусматриваться защита ее от изгибающих усилий.

7.11. Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.

7.12. Для тепловых сетей, как правило, должна приниматься арматура с концами под приварку или фланцевая.

Муфтовую арматуру допускается принимать условным проходом 100 мм при давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115°С и ниже в случаях применения водогазопроводных труб.

7.13. Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях 500 мм при 1,6 МПа и 300 мм при 2,5 МПа, а на паровых сетях 200 мм при 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы) условным проходом не менее указанного в табл. 4.