- Древнерусская печь — история появления и назначение

- История появления древнерусской печи

- Как выглядит старая русская печь?

- Современные модификации

- Конструкция старорусской печи и её размеры

- Назначение старой русской печи

- Отопление

- Мытьё

- Готовка

- Функция спального места

- Где устанавливали печь?

- В 19 веке печи топили Радием!

- Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

- Русская печь – не было бы счастья…

- Конструктив, материальная база

- Опыт умельцев FORUMHOUSE

- Мини-русские печи для уличной кухни

Древнерусская печь — история появления и назначение

Трудно представить русскую избу без её завсегдатая — русской печи. Эту многофункциональную и громоздкую конструкцию в старину считали душой любого дома.

Как называлась русская печь в старину? Вариантов названия было не так много: теплушка, пепелица, печурка, кормилица, камеля, — но все они отражали основные её функции и свойства. В некоторых поселениях эти названия, ставшие для нас диалектичными, сохранились и по сей день.

Древнерусская печь — оптимальное решение по борьбе с крутыми зимними холодами. В список предназначений конструкции входят не только приготовление еды и обогрев помещения, но и стирка, мытьё, а также обеспеченное подогревом место для сна. Для того чтобы отапливать всю избу, располагали печку обычно в середине комнаты, выводя трубу на улицу сквозь отверстие в потолке. Так как функций у постройки было множество, к ней обеспечивали свободный подход.

История появления древнерусской печи

Первые отопительные сооружения, ставшие прообразом русских печей, возникли около четырех тысяч лет назад. Люди догадались, что постоянно оберегаемый ими огонь можно спрятать под крышу, чтобы сохранить его как можно дольше.

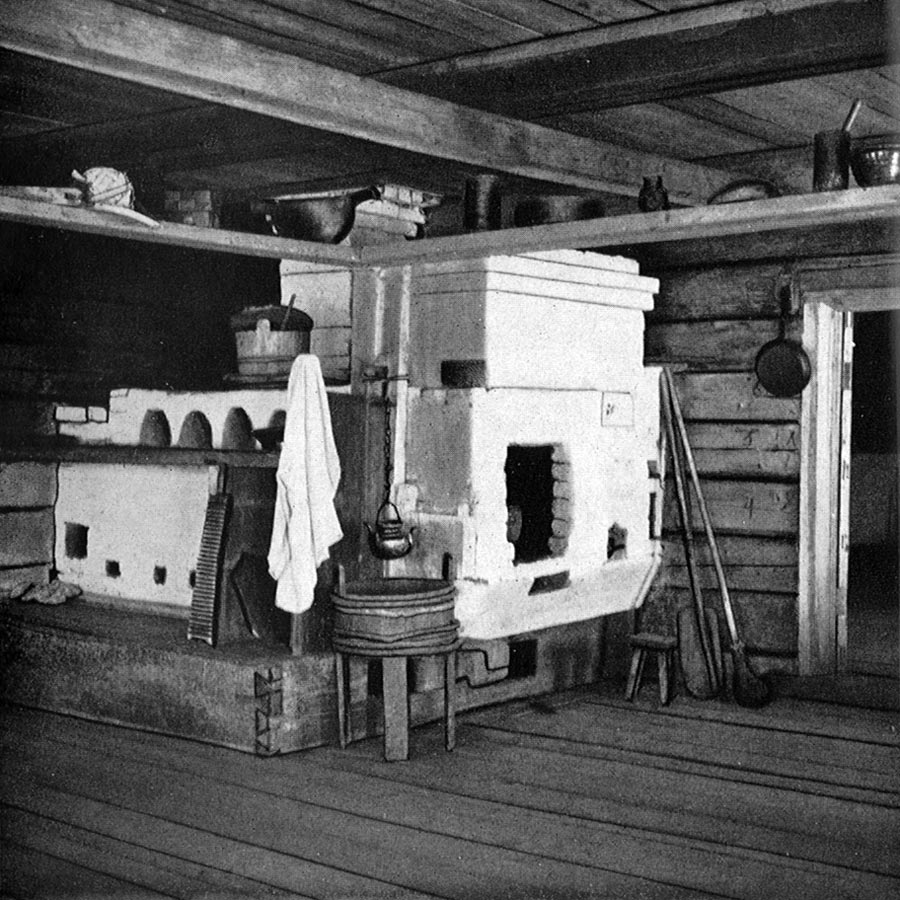

Старая русская печь

Ближе к 15 веку курные печи обзавелись дымоходами, которые стали называть «дымницы». Они сооружались из плотных древесных материалов, но это было небезопасно: от летящих вверх искр часто происходили возгорания.

Русская печь «по-черному»

Со временем русская печь пережила ряд перевоплощений: стали появляться новые конструкции и формы, печные изразцы стали приобретать более художественный характер, становясь частью интерьера, изменились способы отделки: рельефные изразцы заменили гладкими расписными, на голландский манер изразцами. Эта новая техника позволяла значительно экономить время постройки.

Как выглядит старая русская печь?

Описание русской печи можно встретить не только в исторических очерках и пособиях по установке печей. Традиционно значительное внимание русской печке уделялось в русских сказках. В них её образ символизируется с уютом и достатком.

Нередко печку украшали различной росписью: это делалось не только в эстетических целях, но и для оберега жилища от нечистой силы.

Современные модификации

Габаритная, похожая на старинную, печь не используется в современном мире по назначению, но служит дополнением к интерьеру. Будучи многофункциональной по своей сути, она украшает интерьер, являясь прекрасным дополнением семейному уюту, создавая атмосферу доброй русской сказки.

Современная русская печь

Конструкция старорусской печи и её размеры

Древнерусская печь представляла собой громоздкую конструкцию, возводимую в центре избы. Ширина сооружения достигала полутора метров, а длина и высота чуть более двух метров. Столь значительные габариты обусловлены тем, что вся конструкция должна была долгое время хранить тепло, ведь от нее не протягивали труб в любой уголок избы.

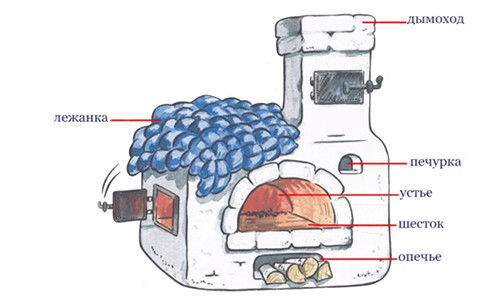

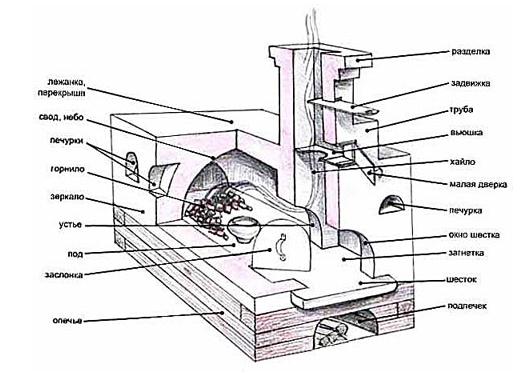

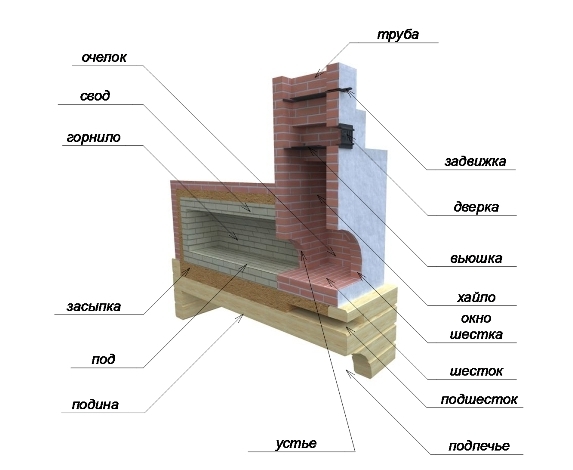

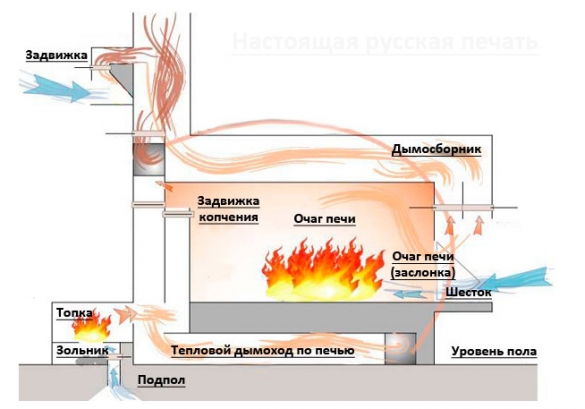

Когда в печке оставались чёрные, не пылающие угли, заслонку задвигали. Это помогало хранить тепло внутри горнила долгое время. Некоторые хозяева сверх того возводили дровяную плиту — дополнительное место для приготовления пищи. Помимо этого, «царица избы» служила местом для хранения кухонной утвари. Посуда хранилась в специально выделанных нишах. Обязательной частью русской печи были полати — место для отдыха. Их накрывали несколькими одеялами и полушубками, устраивая таким способом место для сна. Традиционно в постройке русской печи стоит выделить такие элементы, как:

- опечек — бревенчатый сруб, расположенный у основания печки;

- массив — «костяк» из кирпича;

- горнило — место, куда закладывается топливо;

- лещадь — низ горнила;

- нёбо — верхняя часть горнила;

- щека — одна из граней печки, на которой помещалось устье;

- устье — отверстие, через которое дрова помещают в горнило;

- шесток — место перед устьем, расчитанное для посуды. Дополнительное место для готовки пищи, служащее подобием столешницы. В летнее период, когда разжигать горнило было нецелесообразно из-за тёплой погоды, на шестке готовили еду, растапливая при этом только устье;

- подшесток — место для хранения посуды;

- печурки — ниши, расположенные в кладке. С помощью ниш повышали теплоотдачу, а так же использовали их как места для хранения кухонной утвари или продуктов, предназначенных для сушки грибов, кореньев, орехов;

- подпечек — место под лещадью, в котором хранили отопительный материал. Очень часто в подпечке спали домашние животные;

- перекрыша — площадь, выполненная из кирпичей и служащая лежанкой (полатями).;

- хайло — деталь, позволяющая выпускать дым в трубу. Необходимо для печей с установленным «дымным колпаком».

Для разжигания огня было принято использовать уголь или древесину. Чтобы жарко растопить печь, сэкономив при этом на дровах, пускали в ход древесину деревьев, которые медленнее всего прогорают. К таким породам относятся берёза, разновидности хвойных деревьев, ольха, и некоторые из плодовых видов: вишня и груша.

Управляться с печью помогали специальные печные приспособления: совки, кочерги, ухваты, корчаги, горшки и чугуны. Для каждого действия предназначался свой прибор. В корчагах грели воду для стирки и мытья. Горшки, кринки и чугуны служили для приготовления пищи. Ухват помогал извлекать горшки или же отправлять их в печь. Кочергой перемешивали тлеющие угли, распределяли дрова, улучшая тем самым процесс горения. Печной совок нужен был для извлечения золы.

Назначение старой русской печи

Отопление

Главная задача русской печи – подача тепла в отапливаемое жилище. Учитывая особенности суровых русских зим, сохранить плюсовую температуру в доме в старину означало выжить. Согласно этому, печка считалась основным атрибутом любого жилого помещения.

Располагали её в центре дома не только для удобного подхода. Любое помещение выпускает тепло сквозь отверстия, выходящие на улицу. Таковыми являются двери, окна, а также щели в слабо утеплённом потолке или полу. Настоящая русская печь способна прогреть помещение, независимо от погоды за окном.

Мытьё

Раньше люди очень часто мылись в русской печи. Вкратце, происходило это так: после того, как печь заканчивали топить, лещадь очищали, выгребая оттуда золу и вычищая пыль, устилая затем соломой. После этого помещали туда предварительно нагретые корчаги. Одну – с травяным отваром, другую — с чистой, хорошо нагретой водой. Оставалось ещё место, где располагались веники, мочалки и сушеные травы для отваров. Мылись в русской печи чаще всего дети и старики. Проворные ребята забирались внутрь сами, а стариков «отправляли» туда на лопате или липовой доске.

Готовка

Еда из русской печи значительно отличается от блюд, приготовленных современными способами. Секрет ароматных каш и супов в том, что варили их на остывающих углях, благодаря которым создавался эффект непрерывного томления продуктов. Посуда, которую устанавливали в устье, обычно была глиняной или чугунной. Материалы емкостей для готовки тоже способствовали появлению необыкновенного вкуса.

Функция спального места

Ещё одной незаменимой функцией русской печи было использование её как лежанки для сна. Спали на перекрыше, устилая её одеялами и зипунами, либо на полатях – специальных полках, расположенных между печью и стеной. Отапливать полати входило в задачи печки.

Иногда в избе сооружали двухэтажные полати. Их нижний ярус занимали взрослые, а на верхний, где также всегда тепло, отправляли детей.

На широких перекрышах могло разом поместиться до шести человек, поэтому в особенно холодные зимние ночи вся семья устраивалась на них, используя лежанку как общую спальню.

Где устанавливали печь?

Традиционно в домах располагали одну большую печь – в середине комнаты, но нередко старожилы использовали сразу две, значительно меньших размеров: одну, для отопления – у двери; другую – для приготовления еды, — справа или слева в углу от входа. Это не исключало сооружения вспомогательных печей, служащих только для обогрева. Выбор типа постройки зависел от множества факторов, в том числе от площади жилого помещения или количества жителей.

В 19 веке печи топили Радием!

Отопительно-варочная чугунная печь. Тут все понятно, есть дверка для закладки дров (нормальной длины), есть духовка и труба, для отвода дыма и продуктов горения. Чугунная отопительно-варочная печь 19-го века. Тут тоже такой же принцип, только труба, видимо, с тылу. Даже просто, для того, чтобы повторить такое, если сегодня и по силам, то потребуется изменение всего производства чугуна. Чугунная печь-камин. И здесь все понятно. Только не ясно, зачем дверка на самом верху, и какого размера должны быть дрова? Уголь тут явно не пойдет. В нашем «отсталом» прошлом, были потрясающие возможности для художественной отливки таких изделий. Обратите внимание на отверстия для горячего воздуха на верх-ней крышке. Но даже, если убрать эстетическую сторону, то немалое удивление вызывает техническая сторона. Где тут поддувало и зольник? Где труба? Зачем какая-то рукоятка справа, внизу? Что можно регулировать рукояткой, расположенной на дверце? Очень красиво и также непонятно! Зачем дверка в самом верху? И покажите мне такие дрова. Насколько хватит одной закладки и сколько таких печей, потребуется, для отопления огромных комнат в старинных домах? Не проще ли было сделать одну большую? И опять нет трубы, а на нижней дверке какой-то регулятор. И здесь регулятор на нижней дверке. Видно трубу вверху, позади. Но, как и куда ее подключать? Такая печка должна стоять подальше от стен, чтобы не было возгораний. И опять, маленький объем топки. И опять регулятор на дверке. Чугунная печь 19-го века. Тут четыре дверки. Если одна топочная, одна для поддува и золы, то зачем еще две? Даже если, самая верхняя — это духовка, то зачем еще одна? Для такой печки нужна подробная инструкция по использованию и, желательно, на русском языке. А как вам такие малютки? Тут куда закладывать топливо? Это что, печки для палатки? Тоже «палаточный» вариант камина. В ней что, спички сжигали? Такую печку можно поставить в автомобиль. Знать бы только, как ею пользоваться. Здесь вообще без комментариев. Придумайте способ ее применения. Я не смог. С правого торца, на дверке, знак «радиация». А с боков, щели для выхода горячего воздуха. Зольника и поддувала нет. Трубы то-же. И здесь знак «радиация» на дверках. А если предположить, что в эти печки (не все конечно) вставлялись элементы, выделяющие тепло, по типу урановых, то все встает на свои места. Сейчас появляется все больше информации, которая показывает, что мы совсем мало знаем о радиации. Чугунная печь с надписью «Radium». Только такие печи могли прогреть огромные замки и комнаты. А трубы в них, предназначались для отвода неприятного запаха. Я думаю, что эти печи, изначально изготавливались под использование топливных элементов, которые могли испускать тепловые лучи. Просто те, кому потом достались эти печки, с каким-то запасом элементов, использовали этот запас, а потом стали «колхозить» их под применение дров и угля. Это же касается и каминов в замках, которые просто не приспособлены для разведения в них открытого огня из-за неэффективного отвода сгоревших газов. Все равно, что костер на полу разжигать под навесом. Да и КПД таких каминов на дровах, практически нулевое. Перед камином лицо горит, а сбоку замерзаешь. Конечно, возможно, такие камины работали не только от топливных излучающих элементов, но и от атмосферного электричества. Просто людям, которым досталось это наследство, пришлось переделывать их под дрова. Попытку приспособить под дрова механизм, работающий по другой технологии, возможно от того же «Radium», мы видим на примере железной дороги в России. Сначала, вызывающая удивление, скорость ее постройки, когда за 13,5 лет (с марта 1891 по сентябрь 1904 года), был проложен непрерывный рельсовый путь, для движения поездов от Миасса в Южном Урале до Владивостока и Порт-Артура на берегу Тихо-го океана. Так, около 9100 верст или немногим менее 10000 километров (с учетом построенных тогда же, примыкающих веток) было проложено, со средним темпом строительства 740 кило-метров в год. Полностью дорога заработала в 1916 году, когда построили мост через Амур. Причем, строили не вот таким способом: А вот таким: А здесь мы видим, что ее просто откапывают: Что уже не раз доказывали раскопки. Это фото, найденной железной дороги под насыпью современной. Я к чему клоню. Паровозы или правильнее будет локомотивы. Если, изначально, строили железную дорогу с их использованием, то должны были полностью продумать их места технического обслуживания и экипировки топливом и водой. Я видел такой! тогда мне этот паровоз показался намного сложнее электровоза. Столько трубочек, клапанов и регуляторов.

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

- Что такое русская печь.

- В чем ее конструктивные особенности.

- Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).

- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).

- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.

- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.

- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.

- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.

- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.

- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).

- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.

- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.

- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.

- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.

- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.

- Труба (дымоход).

- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

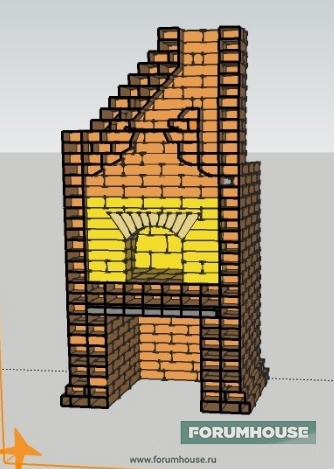

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

- витебский (печной) – три поддона;

- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;

- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.

- Шамот №8 – 100 шт.

- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.