- Водяной бак для печного теплообменника

- Все про расширительный бак для отопления: зачем он нужен, как работает и как его подобрать?

- Виды расширительных баков и их сравнение

- Открытые расширительные баки

- Закрытые расширительные баки

- Какой лучше — открытый или закрытый?

- Место бака в системе отопления

- Расчет объёма расширительного бака отопления

- Способ #1 — расчёт по формулам

- Способ #2 — онлайн калькулятор для расчёта

- Несколько советов напоследок

Водяной бак для печного теплообменника

Кирпичная теплоемкая печь топится зимой два раза в сутки – утром, вечером. Кроме прочего, это дает возможность постоянно иметь в своем распоряжении и достаточное для ежедневных мелких хозяйственных нужд количество горячей (теплой) воды. Это удобно, приятно и экономно. Простейший способ – водрузить некую посудину с водой на плиту печи (в случае отопительно-варочной ее конструкции). Первоначально так и поступил – из доставшихся по случаю остатков-обрезков нержавеющей стали выкроил и изловчился сварить прямоугольный ящик-бак удобного размера. Мой бак емкостью около 50 л. занимал половину невеликой плиты и заливался ведром. Разбор горячей воды – из впаянного краника снизу (Фото 1).

При ремонте и доработках своей домашней печи, среди прочего был изготовлен и вживлен в печную кладку небольшой теплообменник. С расчетом убрать бак с плиты, освободить ее для удобной готовки. Место для бака выбрано на крыше печи, он поместился туда почти впритирку. Высокое расположение емкости делает естественную циркуляцию воды эффективнее, да и полезное пространство внизу не загромождает. Единственное затруднение – крайне неудобное наполнение бака вручную, разрешилось по всем правилам восточной тактики. Применен отдельный небольшой электрический насосик. Исходя из размещения бака, положения теплообменника и прочих факторов, имеющийся бак доработан. В него установлены элементы для присоединения нужных трубопроводов, механический термометр, поплавковый датчик наполнения.

Что понадобилось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, инструменты и материалы для конструктивной пайки – портативная газовая горелка, мощный паяльник, припой, флюсы.

Присоединение бака к печному теплообменнику – не тонкими металлопластиковыми (МП) трубами, отсюда специфические переходные элементы (Фото 2).

Монтаж в бак – пайкой. Припой конечно без свинца и прочих вредностей. Здесь, сплав олово-медь. Бронзовые штуцеры легко паяются, следует лишь позаботиться о мощном источнике тепла или дополнительном подогреве. Другое дело нержавеющая сталь. Моя марка стали поддалась ортофосфорной кислоте (флюс). Действовал так – размечал на нужной стороне бака центры отверстий для патрубков, вырисовывал отверстия для них. По внутреннему контуру будущего отверстия накернивал и сверлил ряд небольших отверстий, выпиливал надфилем между ними перемычки и дорабатывал отверстие большим круглым напильником с мелкой насечкой (Фото 3,4).

Удалял заусенцы и зачищал посадочные места штуцеров. Места пайки на баке предварительно залудил. Использовал помянутую ортофосфорную кислоту, мощный (150 Вт) электрический паяльник и дополнительный подогрев небольшим пламенем газовой горелки. Вполне удобно работать самостоятельно без помощника – в левой руке зажженная горелка, в правой паяльник. Зачищенное место вокруг отверстия уже смочено флюсом. Горелкой греем стенки около места пайки, но не само его. Прогретым паяльником берем каплю припоя и растираем по зачищенной и офлюсованной нержавейке. Вокруг отверстия. Припой должен плавиться от нержавейки и смачивать ее равномерным тонким слоем.

Бронзовые патрубки паял горелкой, используя специальный пастообразный флюс для монтажа медных водопроводов. Он предназначен для огневой пайки и очень удобен – содержит в своем составе пылинки припоя олово-медь. Нагрев и время внесения припоя легко контролировать – греем до тех пор, пока флюс не засеребрится. Медь и сплавы паяет безотказно, предварительно лудить не нужно, единственный момент – хорошо подогнать (чтобы задействовать капиллярные силы) и зачистить поверхности.

Патрубки разобрал – все отвинтил, снял все уплотнители. В месте посадки зачистил некрупной наждачкой, намазал пастой-флюсом и пришлепнул на залуженное место. В правой руке катушка припоя с размотанным концом, в левой зажженная горелка. Хорошим мощным пламенем без стеснения греем основание штуцера и железку вокруг, как только флюс засеребрится, убираем факел чуть в сторону и около шва касаемся проволочкой припоя. Он плавится и жидкий, капиллярными силами его затаскивает в шов. Проследим, чтобы выступившее количество припоя было примерно одинаковым со всех сторон и убираем пламя, даем железке самостоятельно остыть (Фото 5). Не дуем, не смачиваем водой, не шевелим горячие детали.

Аналогичным манером монтируем все крупные железки – два патрубка для МП труб к теплообменнику, перелив (Фото 6).

Разбор горячей воды через имеющуюся дырочку от крана, там уже впаяна стандартная внутренняя трубная резьба ½” (Фото 1).

Для двух оставшихся приборов – датчика уровня и механического термометра понадобились более тонкие монтажные отверстия. Они без затей просверлены спиральным сверлом соответствующего диаметра. Остальное так же – места паек выровнял и зачистил. Залудил нержавеющую сталь, впаял. Штатные провода датчика укоротил, посадочное место зачистил и также облудил с ортофосфорной кислотой. Паял электрическим паяльником, только слегка подогревая стенку бака в стороне от проводов. Термометр же еще не пришел по почте, отверстие для него пришлось только подготовить (залудить) и заглушить деревянным чопиком.

Все пайки сделаны одномоментно. Следом, немедленная отмывка остатков кислотного флюса. К счастью на улице было тепло. Бак отмывал целиком – положил на стриженую травку пару обрезков досочек, на них бак. Рядом ведро с теплой водой и ковшик. Резиновые перчатки, плоская пластиковая щетка с короткой щетиной. Чуть смочил верхнюю стенку водой, нанес немного ядреного щелочного концентрата, методично поработал щеткой. Круговыми движениями, ни пяди не пропуская – заодно и старая копоть отмылась. Особенно тщательно обработал места паек, вокруг торчащих штуцеров. Обработанную стенку отмыть, воды как патронов – не жалеть. Переворачиваем бак на другую сторону, повторяем. И так до полной и окончательной победы.

Мой безсвинцовый припой для радиотехнического применения, с флюсом-канифолью внутри проволоки. Ее следы также остались на пайках. Щелочью она не растворяется, пришлось поработать и старой зубной щеткой с ацетоном (работать в защитных очках).

Что у нас получилось.

Установка бака в сборе, подключение к теплообменнику.

Бак собран – возвращены все штатные железки и резинки на штуцеры для МП труб, с лентой ФУМ накручены выходной штуцер (тоже для МП трубы, но потоньше) и присоединитель «елочка» для шланга аварийного перелива (в канализацию).

Бак в сборе торжественно водружен на рабочее место. Только что без духового оркестра. Положение бака – над теплообменником для максимально коротких соединений (Фото 12).

Соответствующими элементами снабжены выходные патрубки теплообменника – на верхнем выходном — угловой присоединитель-переходник, нижний снабжен еще и сливным краном (Фото 13). Рукоятка крана направлена к стенке печи для уменьшения вероятности случайного ее открытия.

Куски МП трубы соответствующего диаметра точно отмерил, отпилил, зачистил концы от заусенцев, продул от опилок. Смазал посадочные места (на штуцерах) вазелиновым маслом, собрал (Фото 14).

Аналогичным образом собрал и разбор горячей воды — изогнул кусок МП трубы (с крыши печи вниз), подготовил ее концы. Один из них снабдил шаровым краном с уже имеющимся, штатным присоединителем для МП, второй подключил к сливному штуцеру бака.

Наполнение бака холодной водой делалось при помощи небольшого (220 В х 25 Вт) фонтанно-аквариумного насоса (Фото 15). Для пробы, просто из ведра, потом из бочки с холодной водой (в этом же помещении) с ручным контролем (сунув в бак пальцы, как становится мокро бежишь выключать), а затем и с помощью автомата-набирателя по датчику наполнения.

Через время, приехал и мой термометр. Впаивал его в подготовленное отверстие в вертикальной передней стенке бака. Мой градусник изначально предназначался для более-менее точного контроля температуры горячей воды для приготовления напитков — чай, кофе. Удлиненный стержень из нержавеющей стали чувствителен к измеряемой температуре только на конце. В середине вполне можно паять. Кругленькую шкалу термометра несколько вынес вперед, от стенки бака. С расчетом на потенциальный утеплитель, да и паять так было удобнее. Место монтажа на ножке градусника зачистил некрупной наждачкой, залудил с ортофосфорной кислотой и безсвинцовым припоем. Отмыл от остатков кислоты, место монтажа уплотнил несколькими витками медной луженой проволоки. Слил из бака воду, впаял термометр, отмыл место пайки (Фото 16).

Все про расширительный бак для отопления: зачем он нужен, как работает и как его подобрать?

Физические свойства любого теплоносителя практически не позволяют этой жидкости сжиматься. Попытка даже немного уменьшить объём тут же приводит к резкому скачку давления. Вода при нагревании в диапазоне от 20 до 90С расширяется. Эти два свойства объясняют необходимость выделения места в системе для «дыхания» теплоносителя. Расширительный бак для отопления должен обеспечивать безопасную и надёжную работу всех узлов инженерной системы. Длительность её эксплуатации напрямую зависит от того, правильно ли был выбран и установлен этот элемент.

Виды расширительных баков и их сравнение

В отопительной системе могут быть установлены разные виды расширительных баков.

Открытые расширительные баки

Расширительный бак открытого типа – это открытая ёмкость, в которую всегда можно долить теплоноситель. Он не требует наличия запорной арматуры, резиновой мембраны и даже крышки. Обычно ведром через него «доливают» в систему жидкость, хотя от водопровода всегда можно вывести водозаборный кран.

Схема работы расширительного бака открытого типа: 1 – корпус бака; 2 – уровень теплоносителя; 3 – холодная труба; 4 – спускная труба; 5 – предохранительный клапан; 6 – запорный вентиль; 7 – верхняя точка в стояке трубопровода отопительной системы

Несколько десятилетий назад повсеместно использовались открытые конструкции, компенсирующие изменение объёма теплоносителя при естественной циркуляции. Однако постоянный контроль уровня жидкости и её «доливание», сложности монтажа в верхней точке, низкое давление и коррозия металла – всё это привело к выходу на первый план закрытых систем и баков.

Закрытые расширительные баки

Там, где циркуляцию теплоносителя обеспечивает насос, устанавливают баки закрытого типа, именуемые в народе «мембранниками». Он всегда окрашен в красный цвет и конструкционно представляет собой герметичную ёмкость, внутри которой установлена мембрана из технической резины. А вот в синих баках, предназначенных для организации горячего водоснабжения, используется менее долговечная пищевая резина.

Устройство расширительного бака следующее: мембрана в виде баллона или диафрагмы разделяет ёмкость на две части. В верхнюю закачан инертный газ или воздух, а другая отводится для излишков теплоносителя.

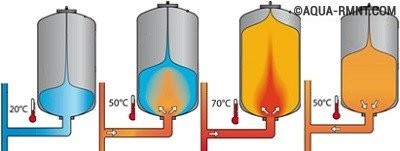

С ростом температуры излишки расширяющегося теплоносителя попадают в ёмкость. Объём воздушной камеры уменьшается, и увеличивается давление в камере с воздухом, которое как раз компенсирует высокое давление в системе. При снижении температуры теплоносителя наблюдается обратный процесс.

При низкой температуре теплоносителя бак пустой, а мембрана занимает максимальной возможный объём. При нагревании жидкость начинает заполнять полость между мембраной и ёмкостью. Остывая, теплоноситель сжимается, и воздух начинает «выталкивать» его обратно в систему

Закрытый расширительный бак системы отопления может оснащаться фланцевой (сменной) или несменной мембраной. Единственное, но существенное преимущество последнего типа – его низкая стоимость. Мембрана жестко закреплена по периметру ёмкости. В исходном положении она прижата к внутренней поверхности, та как газом заполнен весь объём. При попадании теплоносителя в расширительный бак давление увеличивается.

При пуске системы существует риск разрыва диафрагмы, поскольку давление возрастает резко. В дальнейшем показания на манометре изменяются плавно и не представляют угрозу для её целостности.

Для того, чтобы предотвратить повреждение мембраны, в отопительных системах большого объёма давление контролируют с помощью манометра. Предохранительный клапан срабатывает при достижении максимально допустимого значения. Обычно оно находится в пределах от трёх с половиной до четырёх бар для частных домов.

Фланцевый расширительный бак имеет несколько преимуществ:

- максимальная величина давления значительно больше, чем у бака с несменной диафрагмой;

- возможность замены мембраны через фланец в случае её повреждения или разрыва;

- вертикальное и горизонтальное исполнение изделий. Это даёт больше вариантов размещения в условиях маленькой котельной.

Какой лучше — открытый или закрытый?

Если сравнивать эксплуатационные и потребительские свойства открытого и закрытого типов, то преимущество последнего доказывают следующие факты:

- закрытый бак не выносится наверх, следовательно, можно сэкономить на трубах;

- мембранные баки имеют меньшие габаритные размеры;

- теплоноситель из закрытого бака точно не испарится;

- минимальные теплопотери, в отличие от требующего дополнительной изоляции открытого бака;

- защита труб и узлов систем от коррозии, которая обеспечивается за счёт отсутствия воздуха;

- закрытая система отопления может работать при высоком давлении, тогда как открытая только при низком;

- эксплуатационные расходы мембранника ниже, что у открытого бака.

Ну а вообще, конечно — выбирать вам.

Прежде чем покупать расширительный бак для отопления, нужно выполнить соответствующие расчёты и спроектировать систему. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/voprosy/kak-rasschitat-rasshiritelniy-bak.html.

.

Место бака в системе отопления

Расширительный бак системы отопления служит для того, чтобы компенсировать увеличение объёма теплоносителя в результате его температурного расширения.

Если циркуляция принудительная, то давление в точке подключения агрегата равно статическому давлению в этой точке при данной температуре (правило действуют только при наличии одного мембранника). Если предположить, что оно изменится, то получится, что в закрытой системе появилось из ниоткуда некоторое количество жидкости. Это противоречит здравому смыслу.

Открытая система отопления – это сосуд, имеющий сложную форму, со специфичными конвекционными потоками. Все узлы должны обеспечивать быстрый подъём горячего теплоносителя в верхнюю точку и последующий самотечный слив его через радиаторы в котёл. Помимо этого конструкция системы не должна препятствовать перемещению пузырьков воздуха вверх.

Располагают расширительный бак в этом случае всегда в самой высокой точке однотрубной системы, как правило, вверху разгонного коллектора.

Расчет объёма расширительного бака отопления

Определить объём расширительного бака можно несколькими способами. Во-первых, свои услуги предлагают многочисленные проектировочные бюро и отдельные специалисты. Они для расчётов используют специальное программное обеспечение, которое позволяет учесть все факторы, влияющие на стабильную работу системы отопления. Это всё, конечно, замечательно, но дорого.

Во-вторых, можно самостоятельно выполнить расчет расширительного бака по формулам. Здесь нужно быть особенно внимательным, так как малейшая ошибка может существенно исказить итоговые значения. Учитывается всё: объём системы отопления, вид теплоносителя и его физические характеристики, давление.

В-третьих, можно воспользоваться он-лайн калькуляторами для выполнения расчётов. Правда, в этом случае, лучше перепроверить результаты на нескольких ресурсах, дабы исключить вероятность некорректной работы страницы.

В-четвёртых, можно прикинуть на глаз – удельную ёмкость системы отопления приравнять к 15 л/кВт. Это ориентировочные цифры. Такой способ годится только на стадии технико-экономического обоснования. Уже непосредственно перед покупкой обязательно проводят более точные расчёты.

Способ #1 — расчёт по формулам

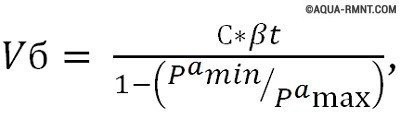

Основная формула для расчёта выглядит следующим образом:

где С – общий объём теплоносителя в отопительной системе, л;

Pa min – настроечное (первоначальное) абсолютное давление в расширительном баке, бар;

Pa max – максимальное (предельное) абсолютное давление, которое возможно в расширительном баке, бар.

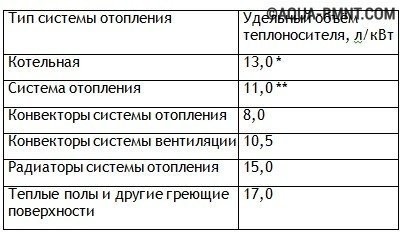

При расчёте общего объёма отопительной системы учитываются все трубы и радиаторы, тёплые полы и котёл, а также другие элементы. Примерные значения указаны в таблице:

Примечание:

* без учёта объёма аккумулирующих жидкостей;

** усреднённая величина.

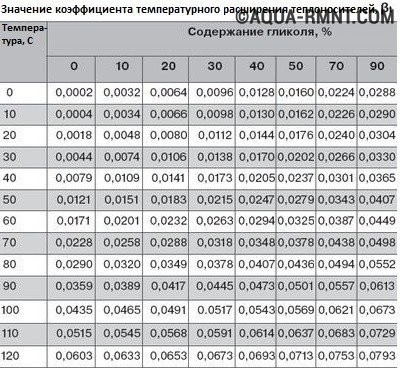

В таблице приведены значения коэффициента βt – показателя температурного расширения теплоносителя, которые соответствуют максимальной разнице температур в работающей и неработающей системе.

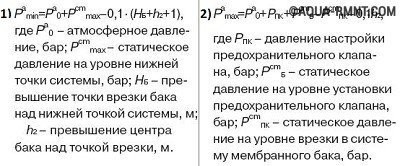

Теперь рассчитываем Pa min и Pa max по формулам:

По первой формуле рассчитывается абсолютное настроечное давление (h2 подставляется со знаком «минус» при расположении бака ниже точки врезки). По второй формуле определяется абсолютное максимально возможное давление в расширительном баке.

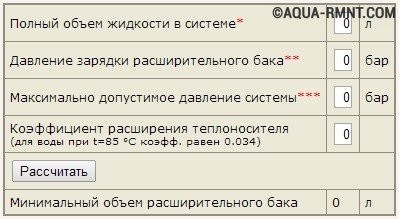

Способ #2 — онлайн калькулятор для расчёта

Для расчёта объёма расширительного бака можно воспользоваться он-лайн калькулятором. Их существует много (http://www.ktto.com.ua/calculation/brh, http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_rasshiritelnogo_baka_online и другие). Разберём механизм работы на примере калькулятора, предложенного на сайте http://teplo-as.ru/text/podbor/bak.

* — лучше брать максимально точную цифру. Если данных нет, тогда 1 кВт мощности равен 15 л;

** — должно равняться статическому давлению системы отопления (0,5 бар = 5 м);

*** — это давление, при котором срабатывает клапан безопасности.

Эта методика значительно упрощена и годится только для расчёта индивидуальных систем отопления. Поэтапно разберём схему на конкретном примере:

- определяем тип теплоносителя: в данном случае это вода. Коэффициент её температурного расширения составляет 0,034 при температуре 85С;

- рассчитываем объём теплоносителя в системе. Например, для котла мощностью 40 кВт объём воды составит 600 литров (15 литров на 1 Квт мощности). Можно, и это будет более точная цифра, суммировать объём теплоносителя в котле, трубах и радиаторах (если такие данные есть);

- максимально допустимое давление в системе задаётся пороговым значением, при котором срабатывает клапан безопасности;

- давление зарядки (начальное) расширительного бака может быть больше либо равно (но ни в коем случае не меньше) гидростатическому давлению отопительной системы в точке врезки мембранника;

- объём расширения (V) рассчитывается по формуле V = (C* βt)/(1-(Pmin/Pmax));

- расчётный объём округляем в большую сторону (это никак не скажется на работе системы).

Расширительный бак подбирается так, чтобы компенсировать этот самый расчетный объём (см. таблицу):

Коэффициент заполнения теплоносителем расширительного бака определяется по таблице исходя из комбинации значений максимального и начального давления. Далее расчётный объём умножается на коэффициент и полученная цифра является рекомендуемым объёмом мембранника

Мембранные расширительные баки могут быть использованы при монтаже закрытой системы отопления. Об этом читайте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/zakrytaya-sistema-otopleniya.html.

Несколько советов напоследок

Важным критерием выбора расширительного бака является настройка клапана безопасности (предохранительного), который является элементом обязательным для экспанзомата (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»). Пороговое значение, после которого срабатывает защита, больше допустимого для самого «слабого звена» системы на 10% (такие настройки учитывают разницу высот мембраны и клапана).

Чтобы иметь возможность регулировать предельно допустимое давление в системе, отдавайте предпочтение клапанам с возможностью регулировки. Обязательным требованием ко всем таким защитным устройствам является наличие устройства «подрыва» (принудительного открывания). Оно позволяет периодически проверять работоспособность клапана и не допустить залипания золотника.

Подбор расширительного бака осуществляется с учётом качества, устойчивости к диффузии и эксплуатационных характеристик мембраны (диафрагмы), диапазона рабочих температур, срока эксплуатации. Обязательно убедитесь, что пороговые значения давления в котле и баке совпадают, а также проверьте соответствие мембранника требованиям безопасности и качества, предъявляемым к таким агрегатам.