Взаимная связь в отношении расходов.

Взаимосвязь в работе отдельных сооружений системы водоснабжения можно проследить по совмещенным графикам водопотребления и подачи воды насосными станциями I и II подъемов (рис. 9).

Водозаборные сооружения, насосная станция I подъема и очистные сооружения обеспечивают подачу воды в объеме суточного водопотребления. Поэтому режим работы этих сооружений, в основном, принимают равномерным в течение суток. При этом режиме (пунктирная линия 2 на рис. 9) обеспечиваются наиболее эффективные и экономичные показатели работы указанных сооружений.

В водопроводную сеть вода подается из резервуаров чистой воды насосной станции II подъема, режим работы которой, как правило, принимается ступенчатым (линия 3 на рис. 9) в течение суток. При этом режиме в часы максимального водопотребления насосная станция II подъема подает меньший объем воды по сравнению с требуемым. В часы минимального водопотребления подача насосной станции II подъема превышает потребление воды. Совмещением графика водопотребления (линия 1 на рис. 9) с графиком подачи насосной станции II подъема определяют регулирующую вместимость водонапорной башни.

В резервуары чистой воды вода поступает через очистные сооружения от насосной станции I подъема, работающей равномерно. Из резервуаров вода забирается насосами станции II подъема. Режимы работы насосной станции I и II подъемов определяют регулирующую вместимость резервуаров чистой воды.

Режим работы трубопроводов от водозаборных сооружений на очистные сооружения и резервуары чистой воды определяется равномерным режимом работы насосной станции I подъема, а режим работы трубопроводов, подающих воду от резервуаров чистой воды до водонапорной башни, — насосной станцией II подъема.

Режим работы водопроводной сети определяется графиком водопотребления, а водопроводящую сеть рассчитывают на максимальный секундный расход максимального часового водопотребления.

Режим работы системы водоснабжения и ее отдельных элементов в отношении расходов

Размеры отдельных сооружений и установок, число и мощность насосов, вместимость резервуаров, высоту и вместимость водонапорных башен, диаметры труб находят путем расчета этих элементов в соответствии с количеством подаваемой воды и с намеченным для них режимом работы.

Обычно водозаборы и ВОС (головные сооружения) работают в течение суток равномерно. Часовая производительность их, Qч, м 3 /ч, определяется из выражения

где Qполн. – полная суточная производительность системы в сутки максимального водопотребления.

Режим работы системы подачи и распределения воды (СПРВ) зависит от режима водопотребления (графиков почасового водопотребления), наличия или отсутствия водонапорной башни (ВБ).

При отсутствии в СПРВ водонапорной башни насосы 2-го подъема, водоводы и водопроводные сети работают в режиме водопотребления (рис. 1.1.1.), что соответствует максимальным гидравлическим нагрузкам.

Схемы СПРВ без башен используются при относительно равномерном режиме потребления воды в городе, что имеет место в достаточно крупных городах. Режим работы НС 2-го подъема, соответствующий режиму водопотребления, обеспечивается за счет ступенчатого включения и выключения насосов и, в последнее время, частотным регулированием работы центробежных насосов, что существенно расширило область эффективного использования схем СПРВ без башен.

Наличие водонапорной башни обеспечивает снижение максимальной часовой производительности насосов 2-го подъема за счет подачи воды из башни в водопроводную сеть в часы максимального водопотребления.

При этом снижается гидравлическая нагрузка на водоводы, что позволяет уменьшить диаметры трубопроводов и их стоимость, но добавляется стоимость водонапорной башни.

Рис. 1.1.8. График водопотребления и работы насосов 2-го подъема при наличии в СПРВ водонапорной башни

1 – график водопотребления; 2 – график работы насосов 2-го подъема; 3 – график поступления воды от ВОС.

СПРВ с водонапорными башнями достаточно широко применяются в водопроводах небольших населенных пунктов с большим коэффициентом неравномерности водопотребления.

Определение объема резервуаров чистой воды (РЧВ)

Емкость резервуаров чистой воды (РЧВ) Wрчв, расположенных на территории водопроводных очистных сооружений, должна включать регулирующий Wрег и пожарный Wпож объемы воды, а так же дополнительный объем воды на промывку двух фильтров Wпром,

Регулирующий объем РЧВ определяется на основании сопоставления графика равномерного в течение суток поступления очищенной воды в РЧВ с графиком отбора воды насосной станцией 2-го подъема.

Пожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов в течение 3 часов;

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом возможности пополнения этого объема в течение тушения пожара.

где qпож – суммарный расход воды на тушение одного пожара из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; nпож – число одновременных пожаров; ∑Qmax – сумма расходов воды за 3 смежных часа максимального водопотребления; Qср – средний часовой расход воды, поступающей в РЧВ из очистных сооружений.

Запас воды на промывку фильтров и другие собственные нужды очистных сооружений Wпром может быть определен, если известны размеры и расчетные параметры работы отдельных элементов очистных сооружений. Для ориентировочных расчетов этот запас воды может быть принят равным 1% от суточной производительности системы.

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы

3. Режимы работы систем водоснабжения

3.1. Суточные графики водопотребления

Для проектирования системы водоснабжения, выбора состава оборудования и размеров сооружений необходимо правильно определить расчетные режимы работы каждого элемента системы. Это означает, что надо знать расчетные расходы воды, значения напоров (давлений) во всех точках схемы, а также максимальные и минимальные значения температуры воды в системе.

Очевидно, что все сооружения должны быть рассчитаны на работу в условиях наибольших нагрузок.

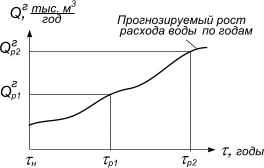

Как правило системы водоснабжения проектируются с перспективой, не менее чем на десять лет. Считается, что в пределах этого срока (очереди) элементы системы не претерпевают изменений. Наращивается только нагрузка. Таким образом, расчетным годомдля проектирования системы является последний год данной очереди развития.

Рис.3.1. Прогнозируемый график роста водопотребления по годам развития предприятия и выбор расчетного года проектирования и реконструкции системы водоснабжения

Принятые на рис. 3.1 обозначения:

Потребление воды в году неравномерное, поэтому для расчетного года определяются среднесуточные расходы: средний – Sср; наибольший –Sмакс; наименьший –Sмин. Это суточные потребления воды в году. Они определяются: для производственно-технического потребления – расчетом; для хозяйственно-питьевого – по СНиПу.

Основным расчетным параметром является наибольший среднесуточный расход Sмакс. Однако его недостаточно. Чтобы правильно выбрать число насосов, устанавливаемых на насосной станции 2-го подъема, необходимо знать еще и суточную неравномерность потребления.

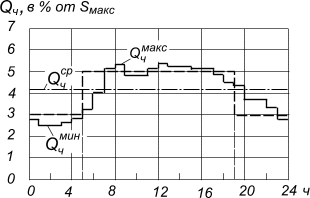

Фактическая суточная неравномерность водопотребления может быть значительной, особенно в системе хозяйственно-питьевого назначения. Поэтому для упрощения расчетов эта неравномерность оценивается почасовым суточным графиком водопотребления.

Рис. 3.2. Примеры графиков суточного водопотребления промпредприятия: а) – в системе производственно-технического водоснабжения; б) – в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения

На этих графиках: по оси ординат указан почасовой расход Qчв процентах от наибольшего среднесуточного расходаSмакс;

3.2. Взаимосвязь графика потребления воды с работой основных сооружений системы водоснабжения

3.2.1. Связь по расходам.

Связь по расходам позволяет определять:

а) количество и производительности насосов, устанавливаемых на насосных станциях;

б) диаметры трубопроводов на всех участках системы водоснабжения;

в) размеры сооружений и режимы работы всех элементов системы.

Р

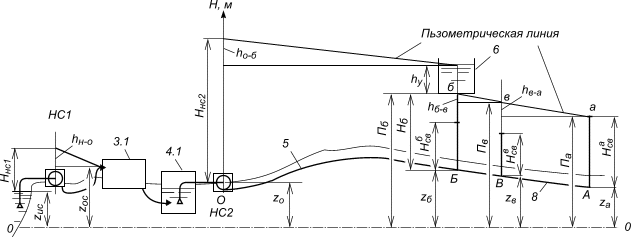

Рис.3.3. Принятая схема системы водоснабжения предприятия

Пусть будут установлены основные параметры системы, то есть известны:

а) состав и взаимное расположение основных сооружений системы, выполнена трассировка водоводов и водопроводной сети;

б) определены расчетные значения суточных расходов Sср, Sмакс и Sмин;

в) задан почасовой суточный график водопотребления, см. рис.3.4. Он отражает изменение почасового расхода воды в пределах суток наибольшего водопотребления Sмакс.

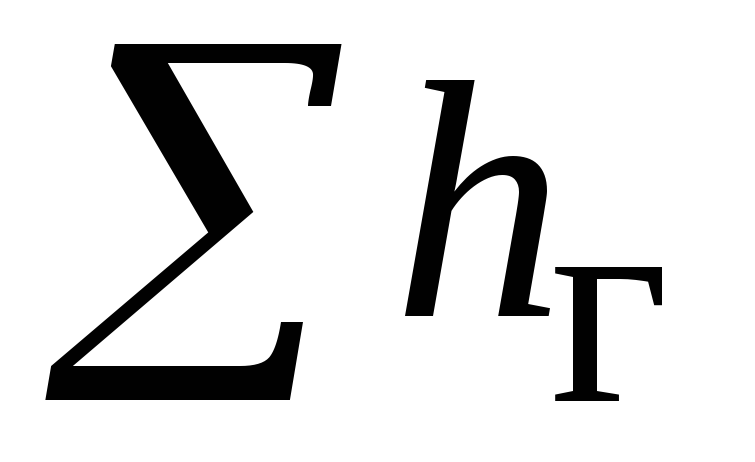

– почасовой суточный график водопотребления;

– среднечасовое потребление воды

– – – – – график подачи воды от насосной станции 2-го подъема

Активные элементы системы водоснабжения – насосные станции. Они обеспечивают движение воды в системе.

Задача насосной станции 1-го подъема (НС1) – подача суточного расхода воды на очистные сооружения из источника. Режим работы водозабора, НС1 и очистных сооружений принимается равномерным в течение суток. То есть каждый час подается 4,17% от Sмакс чистой воды в сборный резервуар. Именно из этих условий определяются производительности и мощности этих элементов, что обеспечивает минимальные затраты на их сооружение.

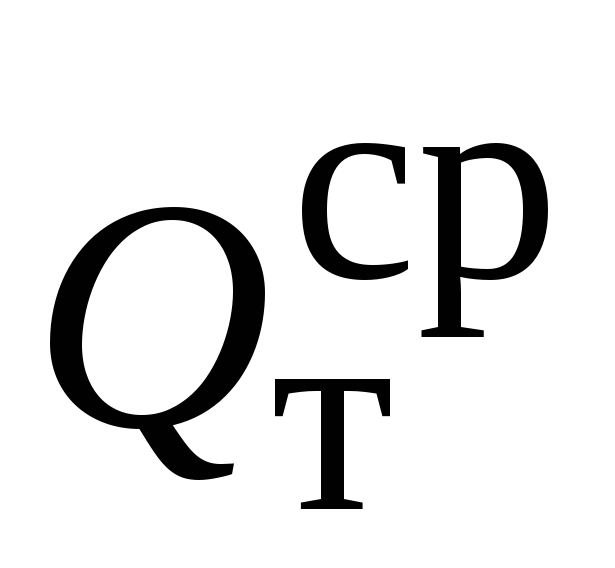

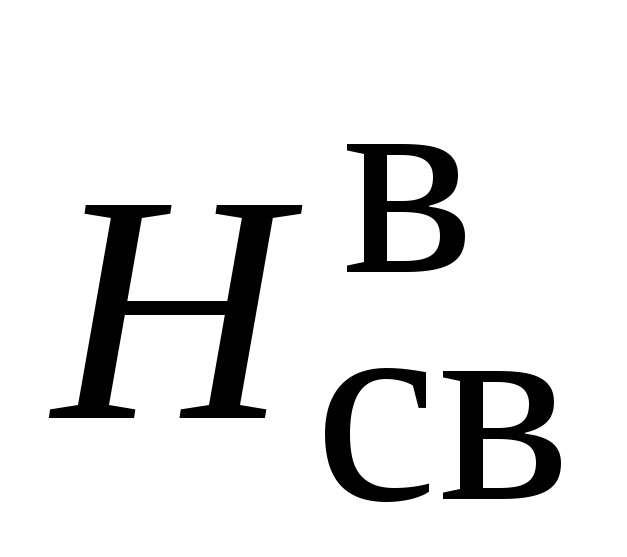

Производительность насосов НС1 для систем технического водоснабжения в таком случае составляет

а для хозяйственно питьевой системы

где

Из резервуара 4.1 (см. рис.3.3) вода забирается насосами НС2 и подается к объекту снабжения. Производительность насосов будет зависеть от характера графика подачи. Ясно, что график подачи воды этими насосами не должен сильно отличаться от режима потребления. И в то же время он не может точно следовать ему. Поэтому график работы НС2 принимается ступенчатым, обычно 2-3 ступени.

Таким образом, емкость 4.1 является границей двух зон системы, работающих с разными режимами, т.е. является 1-й регулирующей емкостью.

Какой бы график подачи воды насосами НС2 не выбирался, количество подаваемой воды за сутки должно быть равно суточному ее расходу, т.е. Sмакс. Но в отдельные часы суток подача и расход, как правило, не совпадают. При избытке подачи – вода накапливается в резервуаре (башне) 6. В обратном случае – отбор воды складывается из подачи насосов и расхода из башни.

Таким образом, 2-й регулирующей емкостью является водонапорная башня (резервуар) 6. Она тоже является границей двух режимных зон.

Очевидно, что можно составить любое число вариантов графиков подачи, при которых суточная подача будет равна суточному потреблению Sмакс.

Предположим, что на НС2 установлены два одинаковых центробежных рабочих насоса. Насосы подключены параллельно (резерв не учитываем), что может обеспечить двухступенчатый график подачи. На рис.3.5 приведена характеристика одного насоса и суммарная характеристика 2-х параллельно работающих на сеть агрегатов.

Рис.3.5. Зависимости развиваемого напора от производительности в центробежных насосах:

а) – одного насоса;

б) – двух параллельно работающих насосов

В соответствии с характеристиками подача одного насоса при работе в сети составляет 3% от Sмакс. Подача двух насосов – 5%.

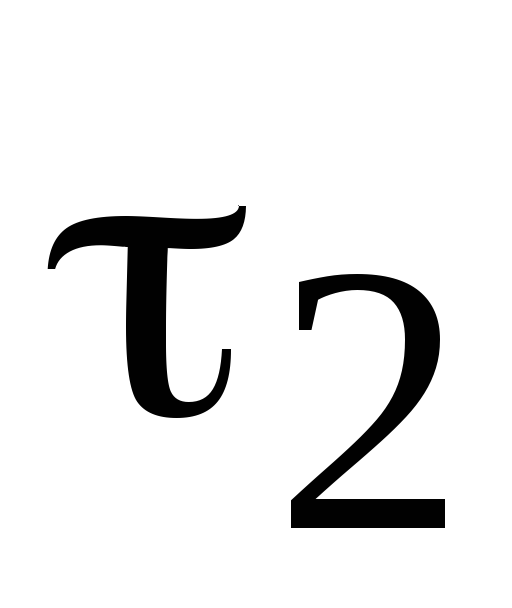

Тогда суточная подача может быть получена, на при таком сочетании режимов работы насосов НС2:

где

Полагая, что

На графике (рис.3.4) хорошо видна роль водонапорной башни. С его помощью можно легко подсчитать требуемый объем бака. Он будет тем меньше, чем ближе график подачи к графику потребления. Это приближение может быть достигнуто увеличением числа ступеней подачи, т.е. числом рабочих насосов. При этом возрастают затраты на станции, но снижаются расходы на водонапорную башню. Необходимо оптимальное решение на основе технико-экономических расчетов.

Опыт показал, что целесообразное число рабочих насосов может быть от одного до трех (три – для крупных водопроводов).

При проектировании водоводов за расчетный расход принимается максимальная подача от насосной станции НС2.

В некоторых производственных водопроводах колебания расходов настолько малы, что регулирующие емкости вообще не нужны. Это возможно в силу свойств характеристик центробежных насосов. Экономически целесообразны такие системы только при малых значениях неравномерности потребления.

На рис.3.6 демонстрируется возможные режимы работы насосов при работе на сеть без регулирующей емкости.

Рис.3.6. Характеристика работы группы параллельных насосов на сеть (без водонапорной башни):

а,бив– характеристики одного, двух и трех совместно работающих насосов;

Видно, что в такой системе изменение расхода воды будет вызывать колебания напора (давления) в трубопроводах. Важно, чтобы положение рабочей точки Рне отклонялось бы от расчетной больше чем на10%, иначе появляется повышенный расход электроэнергии из-за работы насосов в нерасчетных режимах.

3.2.2. Связь по напорам

Выявление связи по напорам между графиком потребления и режимами работы сооружений системы водоснабжения позволяет определять требуемый напор подающих насосов и высоту водонапорной башни.

Насосы насосных станций должны подавать воду под таким напором, чтобы обеспечивался ее подъем до наивысшей и наиболее удаленной водоразборной точки. Наиболее неблагоприятная, с точки зрения водоснабжения, точка называется критическойилидиктующей.

Напора насосов должно хватать для преодоления гидравлических сопротивлений в водоводах и сети, а также подъема на высоту расположения потребителей. Напор, необходимый в узлах сети где подключаются потребители, называется требуемым свободным напором Hсв.

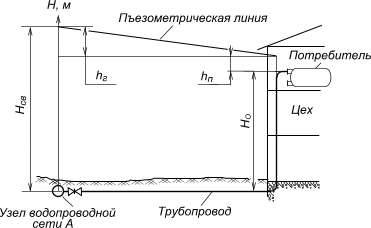

Рассмотрим схему подключения потребителя к водопроводной сети, например в узле А, см. рис.3.7.

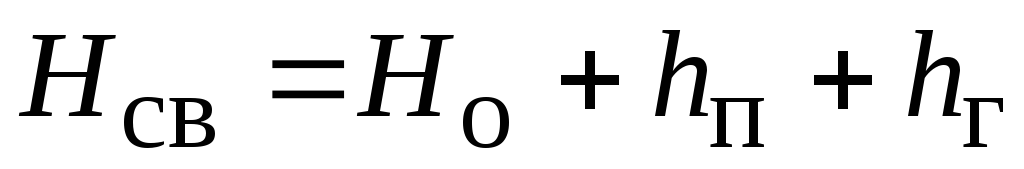

Требуемый свободный напор в узле подключения Hсвскладывается: из высоты подъема воды до водоразборной точкиHo; требуемого напора на входе в водопотребляющую установку для выполнения необходимой работы (например, для преодоления гидравлического сопротивления теплообменника)hп; потери напора на преодоление гидравлических потерь от узла подключения до потребителяhг. Тогда

Рис.3.7. Схема подключения потребителя к водопроводной сети:

Hо– геометрическая высота водоразборной точки (задана);

hп– необходимый напор в водоразборном устройстве (задан техническими условиями);

hг– потери на преодоление трения и местных сопротивлений в подводящем трубопроводе (определяется гидравлическим расчетом)

Связь между напорами в различных точках схемы отображается пьезометрическойлинией. Она отражает падение значений напора в сети при движении воды от источника до потребителя.

Давление в трубопроводе определяется известным соотношением:

где Hтр– напор воды в месте определения давления, м;

– плотность воды, кг/м 3 ;

g=9,81 – ускорение свободного падения, м/с 2 .

Для расчета необходимого напора в начале сети требуется построить пьезометрическую линию вдоль всей трассы подачи воды. Начинают ее от критической (диктующей) точки (узла).

Будем считать, что в заданной схеме водоснабжения (рис.3.3) узел Аявляется диктующей точкой. Свободный напор в этой точке уже вычислен и составляет

В том же масштабе на график наносятся свободные напоры во всех узлах маршрута

Рис. 3.8. График распределения напоров в прямоточной системе водоснабжения с водонапорной башней

Нулевая отметка уровня выбирается произвольно. Напор, измеряемый от нулевой отметки, называется пьезометрическим напором. В узле Апьезометрический напорПа будет соответствовать требуемому, м:

Перемещаясь по выбранному маршруту сети навстречу потоку и прибавляя потери напора на пройденном пути можно вычислить значения пьезометра в каждой точке сети, м:

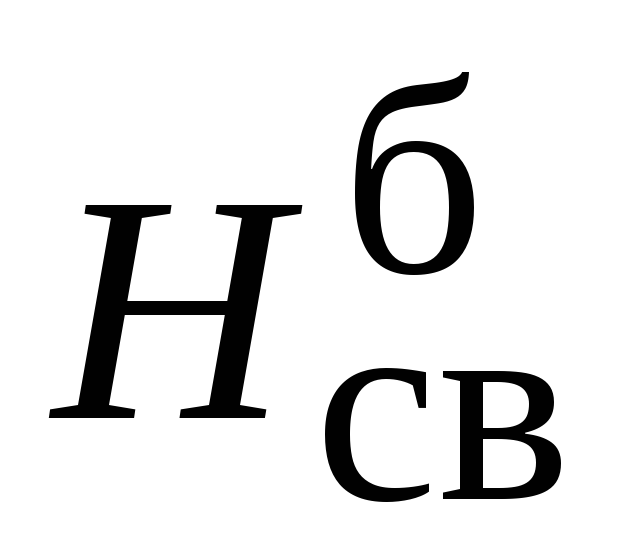

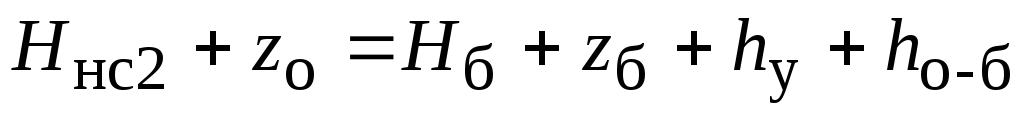

Отсюда видно, что дно бака (точка б) должно располагаться на высоте Hб, м. Эту высоту можно вычислить из равенства:

где

Требуемый напор насосов на НС2 определяется аналогично, м:

Здесь hу– высота уровня воды в баке, м;

hо-б– потери напора в водоводе, м.

Из равенства (3.8) видно, что чем выше место расположения бака, тем меньше высота башни, тем она дешевле.

Необходимо отметить, что максимальные значения напоров в узлах подключения потребителей, согласно СНиПу [6], не должны превышать 60 м.

Требуемый напор насосов НС1 определяется подобным же способом:

zис– уровень воды в источнике, м;

zос– высота ввода воды в очистные сооружения, м;

hн-о– потери напора на линии подачи воды от источника до очистных сооружений природной воды, м.

По известным значениям подачи и напора выбираются типоразмеры насосов, устанавливаемых на насосных станциях.

На насосной станции 2-го подъема обычно устанавливается также специальный пожарный насос. Он должен обеспечить подачу расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и одновременно на тушение пожаров на предприятии.

При выборе напора пожарного насоса необходимо учитывать, что через водоводы и водопроводы проходит повышенный расход воды и, поэтому, возрастают потери напора. Кроме того, перед горящим зданием необходимо обеспечить напор достаточный для подачи воды до конька крыши и создания дальнобойной струи воды из брандспойта. Рекомендуемую формулу для определения напора пожарного насоса можно найти в [1].