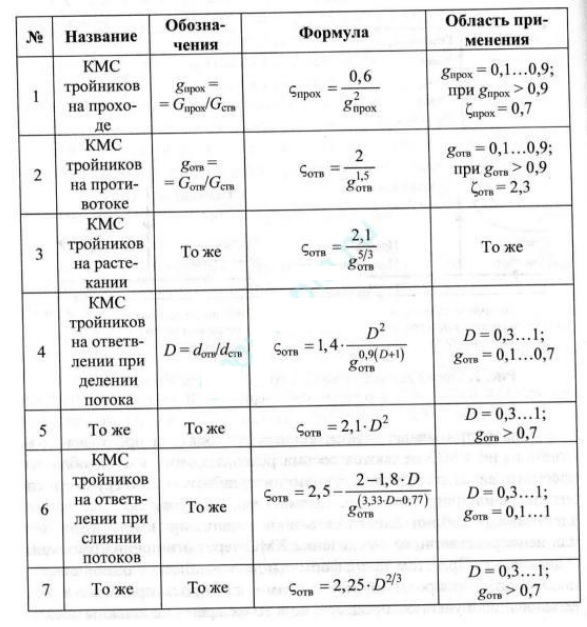

- Таблица кмс для отопления

- Коэффициенты местных сопротивлений в таблицах

- Коэффициент местного сопротивления

- Таблица коэффициентов местного сопротивления

- Сантехник .

- четверг, 4 июля 2019 г.

- Как сделать гидравлический расчет системы отопления — формулы, справочные данные

- Гидравлический расчёт системы отопления

- Цели и задачи гидравлического расчёта

- Виды систем отопления

- Определение расхода и скорости движения теплоносителя

- Потери напора и давления

- Предварительная балансировка системы

- Программные комплексы для расчётов

Таблица кмс для отопления

Ниже рассмотрим задачу

КМС – это значение, характеризующее гидравлическое сопротивление. Но этим значением является коэффициент. Коэффициент указан в формуле. Формулу рассмотрим ниже.

КМС – Коэффициент местного сопротивления

Этот коэффициент присваивается элементами систем водоснабжения и отопления, в которых происходит гидравлическое сопротивление за счет деформации потока воды или теплоносителя. Там где происходит деформация потока жидкости — называют местными сопротивлениями.

Также местные сопротивления наблюдаются в различных клапанах.

Элементы, которым присваивается КМС

Отвод; Тройник; Термостатический клапан; Трехходовой клапан; Различные регулировочный клапана и тому подобное.

Местные гидравлические сопротивления можно выразить в пропускной способности Kvs.

Связь гидравлического сопротивления, диаметра и КМС

| P – Гидравлическое сопротивление, м.в.ст. (метр водяного столба) Значение потерь напора V – Скорость движения воды или теплоносителя, метр/сек g – Ускорение свободного падения, 9,8 метр/сек 2 |

Таблица КМС различных элементов

Если КМС привязывается к диаметру, то это означает что КМС для клапана любого диаметра остается одинаковым. Потому что гидравлическое сопротивление находится исходя из скорости движения жидкости.

Найти гидравлическое сопротивление (потерю напора), фильтра грязевика 1” при расходе 40 л./мин.

Гидравлическое сопротивление = потеря напора = значение манометр 1 — значение манометра 2.

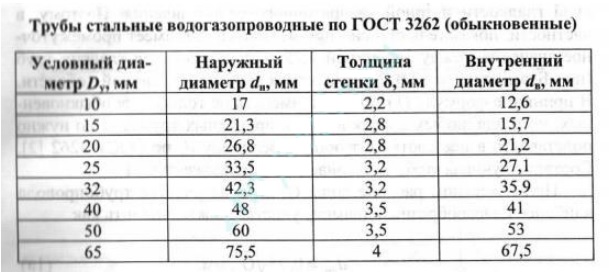

Внутренний проходной диаметр 1” элемента равен 25 мм

Таблица других элементов

Находим скорость воды

Q = 40л/мин = 0,00066666 м3/час

D = 25мм = 0,025 метров

Находим потерю напора

Ответ: Потеря напора составляет 0,94 м.в.ст. = 0,092 Bar = (манометр 1 – манометр 2)

1 Bar = 10,1972 м.в.ст. (метр водяного столба)

Коэффициенты местных сопротивлений в таблицах

Все мы прекрасно видели в таблице аэродинамического расчета столбик коэффициента местного сопротивления (КМС). Постараемся найти ответы на вопросы: Что это? От каких факторов зависит коэффициент местного сопротивления? Зачем вообще его учитывать? И самый главный вопрос: как определить коэффициенты местных сопротивлений воздуховодов? Значение определяется опытным путем и расчетами. Для стандартных элементов таких как тройник, колено, задвижка, диффузор, решетки и другие уже давно определили коэффициенты местных сопротивлений. Данные со значением коэффициентов можно найти в справочной литературе, или же они указаны в каталоге производителя. Бывают случаи, когда и нужно воспользоваться калькулятором. Ниже вы можете увидеть таблицы коэффициентов из справочников и каталогов, а также рассмотрим расчет коэффициента местных сопротивлений и от чего он зависит.

Коэффициент местного сопротивления

Сначала дадим определение коэффициенту местного сопротивления. Местными сопротивлениями называются называют точечные потери напора, связанные с изменением структуры потока. В вентиляции существует множество составляющих, что играют роль местного сопротивления:

- поворот воздуховода,

- сужение или расширение потока,

- вход воздуха в воздухозаборную шахту;

- «тройник» и «крестовина»;

- приточные и вытяжные решетки и воздухораспределители;

- воздухораспределители;

- диффузор;

- заслонки и т.д.

Их КМС рассчитываются по определенным формулам, а затем они участвуют в определении местных потерь давления. В математическом понятии коэффициент местных потерь — это отношение потерь известного напора в местном сопротивлении к скоростному напору.

Коэффициент местного сопротивления зависит от формы и вида местного сопротивления, шероховатости воздуховода и как ни странно от числа Рейнольдса. Для заслонок и другой запорной арматуры к перечисленному додается еще степень открытия.

Связанность КМС с числом Рейнольдса выражается в формуле

Значения коэффициентов В для некоторых местных сопротивлений

Чем больше число Rе тем меньше от него зависит коэффициент. Полная независимость коэффициента местного сопротивления от числа Rе в вентиляционной системе происходит для резких переходов при Rе > 3000, а для плавных переходов — при Rе > 10000.

Суммарный коэффициент местных сопротивлений на участке воздуховода равен сумме всех местных коэффициентов на этом участке.

На практике же времени особо для расчета КМС нету, поэтому проектировщики пользуются таблицами со справочников и других источников. Тем более зачем тратить кучу времени на поиски формул и расчеты, если это уже сделали за вас. Многие производители шумоглушителей , клапанов и решеток с удовольствием указывают значение коэффициента местного сопротивления в каталогах. Но, конечно, уж если совсем никаких данных не нашли, тогда нужно прибегнуть к математике.

Таблица коэффициентов местного сопротивления

Мы проанализировали техническую литературу и другие источники и предоставляем вам для пользования таблицы со значениями КМС для разных элементов системы. В нашем случае это каталоги фирмы ВЕЗА, Belimo, справочник проеткировщика Н,Н, Павлова и справочник Р. В. Щекина.

Сантехник .

Телефон Сантехника 8 (495) 235-25-21, 8 (963) 626-40-67

четверг, 4 июля 2019 г.

Как сделать гидравлический расчет системы отопления — формулы, справочные данные

- ΔP – линейные потери давления;

- R – удельные потери давления в трубе;

- l – длина труб;

- z – потери давления в отводах, запорной арматуре.

- λ – коэффициент, зависящий от характера движения трубы;

- d – внутренний диаметр трубы;

- v – скорость движения жидкости;

- ρ – плотность жидкости.

- ξ – коэффициент местного сопротивления (далее КМС).

- v – скорость движения жидкости.

- ρ – плотность жидкости.

- ΔP =ΔPтрение +ΔPарматура=((λ/d)(v²ρ/2)) + (ξ(v²ρ/2)) = ((λ/α)l(v²ρ/2)) + (ξ*(v²ρ/2)) = R•l + z

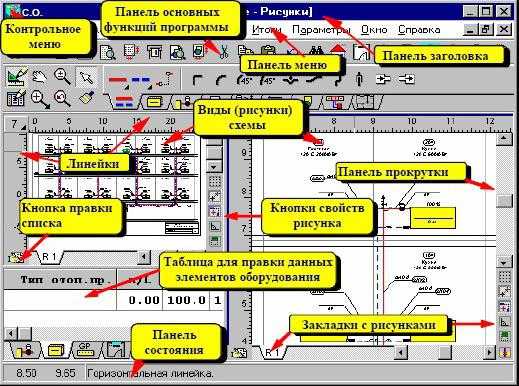

- Valtec.PRG – бесплатная программа для расчета отопления и водоснабжения. Есть возможности расчета теплых полов и даже теплых стен

- HERZ – целое семейство программ. С их помощью можно рассчитывать как однотрубные так и двухтрубные системы отопления. Программа имеет удобное графическое представление и возможность разбивки на поэтажные схемы. Имеется возможность расчета тепловых потерь

- Поток – отечественная разработка, представляющая из себя комплексную САПР, которая может проектировать инженерные сети любой сложности. В отличии от предыдущих, Поток – платная программа. Поэтому простой обыватель вряд ли станет ей пользоваться. Она предназначена для профессионалов.

Гидравлический расчёт системы отопления

Сегодня разберём, как произвести гидравлический расчёт системы отопления. Ведь по сей день распространяется практика проектирования отопительных систем по наитию. Это в корне неверный подход: без предварительного расчёта мы задираем планку материалоёмкости, провоцируем нештатные режимы работы и лишаемся возможности добиться максимальной эффективности.

Цели и задачи гидравлического расчёта

С инженерной точки зрения жидкостная система отопления представляется достаточно сложным комплексом, включающим устройства генерации тепла, его транспортировки и выделения в обогреваемых помещениях. Идеальным режимом работы гидравлической системы отопления считается такой, при котором теплоноситель поглощает максимум тепла от источника и передаёт его комнатной атмосфере без потерь в процессе перемещения. Конечно, такая задача видится совершенно недостижимой, однако более вдумчивый подход позволяет предсказать поведение системы в различных условиях и максимально приблизиться к эталонным показателям. Это и есть главная цель проектирования систем отопления, важнейшей частью которого по праву считается гидравлический расчёт.

Практические цели гидравлического расчёта таковы:

- Понять, с какой скоростью и в каком объёме осуществляется перемещение теплоносителя в каждом узле системы.

- Определить, какое влияние оказывает изменение режима работы каждого из устройств на весь комплекс в целом.

- Установить, какая производительность и рабочие характеристики отдельных узлов и устройств будут достаточными для выполнения отопительной системой своих функций без значительного удорожания и обеспечения необоснованно высокого запаса надёжности.

- В конечном итоге — обеспечить строго дозированное распределение тепловой энергии по различным зонам отопления и гарантировать, что это распределение будет сохраняться с высоким постоянством.

Можно сказать больше: без хотя бы базовых расчётов невозможно добиться приемлемой стабильности работы и долговечного использования оборудования. Моделирование действия гидравлической системы, по сути, является базисом, на котором строится вся дальнейшая проектная разработка.

Виды систем отопления

Задачи инженерных расчётов такого рода осложняются высоким разнообразием систем отопления, как с точки зрения масштабности, так и в плане конфигурации. Различают несколько видов отопительных развязок, в каждой из которых действуют свои закономерности:

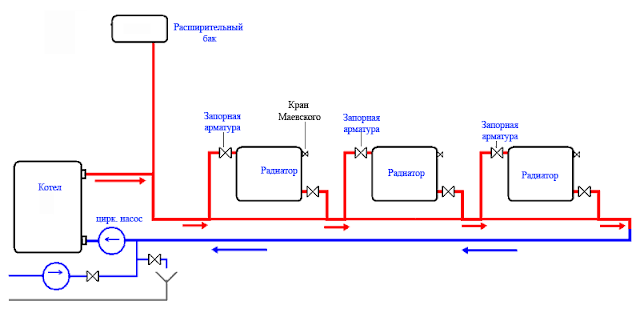

1. Двухтрубная тупиковая система — наиболее распространённый вариант устройства, неплохо подходящий для организации как центральных, так и индивидуальных контуров обогрева.

2. Однотрубная система или «Ленинградка» считается лучшим способом устройства гражданских отопительных комплексов тепловой мощностью до 30–35 кВт.

3. Двухтрубная система попутного типа — наиболее материалоёмкий вид развязки отопительных контуров, отличающийся при этом наивысшей из известных стабильностью работы и качеством распределения теплоносителя.

4. Лучевая разводка во многом схожа с двухтрубной попуткой, но при этом все органы управления системой вынесены в одну точку — на коллекторный узел.

Прежде чем приступить к прикладной стороне расчётов, нужно сделать пару важных предупреждений. В первую очередь нужно усвоить, что ключ к качественному расчёту лежит в понимании принципов работы жидкостных систем на интуитивном уровне. Без этого рассмотрение каждой отдельно взятой развязки превращается в переплетение сложных математических выкладок. Второе — практическая невозможность изложить в рамках одного обзора больше, чем базовые понятия, за более подробными разъяснениями лучше обратиться к такой литературе по расчёту отопительных систем:

- Пырков В. В. «Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика» 2-е издание, 2010 г.

- Р. Яушовец «Гидравлика — сердце водяного отопления».

- Пособие «Гидравлика котельных» от компании De Dietrich.

- А. Савельев «Отопление дома. Расчёт и монтаж систем».

Определение расхода и скорости движения теплоносителя

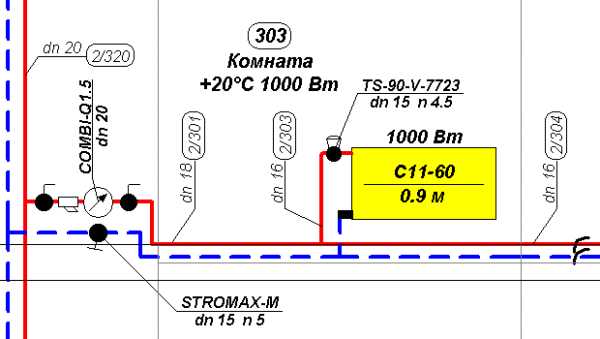

Наиболее известная методика расчёта гидравлических систем основывается на данных теплотехнического расчёта, которым определяется норма восполнения теплопотерь в каждом помещении и, соответственно, тепловая мощность радиаторов, в них установленных. На первый взгляд всё просто: мы имеем общее значение тепловой мощности и затем дозируем поступление теплоносителя к каждому нагревательному прибору. Для большего удобства предварительно строится аксонометрический эскиз гидравлической системы, который аннотируется требуемыми показателями мощности радиаторов или петель водяного тёплого пола.

Переход от теплотехнического расчёта к гидравлическому осуществляется путём введения понятия массового потока, то есть некой массы теплоносителя, подводимого к каждому участку отопительного контура. Массовый поток есть отношение требуемой тепловой мощности к произведению удельной теплоёмкости теплоносителя на разность температур в подающем и возвратном трубопроводе. Таким образом, на эскизе отопительной системы отмечают ключевые точки, для которых указывается номинальный массовый поток. Для удобства параллельно определяется и объёмный поток с учётом плотности используемого теплоносителя.

- G — расход теплоносителя, кг/с

- Q — необходимая тепловая мощность, Вт

- c — удельная теплоёмкость теплоносителя, для воды принимаемая 4200 Дж/(кг·°С)

- ΔT = (t2 — t1) — разность температур между подачей и обраткой, °С

Логика здесь проста: чтобы доставить необходимое количество тепла к радиатору, нужно сперва определить объём или массу теплоносителя с заданной теплоёмкостью, проходящего через трубопровод за единицу времени. Для этого требуется определить скорость движения теплоносителя в контуре, которая равна отношению объёмного потока к площади сечения внутреннего прохода трубы. Если расчёт скорости ведётся относительно массового потока, в знаменатель нужно добавить значение плотности теплоносителя:

V = G / (ρ · f)

- V — скорость движения теплоносителя, м/с

- G — расход теплоносителя, кг/с

- ρ — плотность теплоносителя, для воды можно принять 1000 кг/м 3

- f — площадь сечения трубы, находится по формуле π·r 2 , где r — внутренний диаметр трубы, делённый на два

Данные о расходе и скорости необходимы для определения условного прохода труб развязки, а также подачи и напора циркуляционных насосов. Устройства принудительной циркуляции должны создавать избыточное давление, позволяющее преодолеть гидродинамическое сопротивление труб и запорно-регулирующей арматуры. Наибольшую сложность представляет гидравлический расчёт систем с естественной (гравитационной) циркуляцией, для которых требуемое избыточное давление рассчитывается по скорости и степени объёмного расширения нагреваемого теплоносителя.

Потери напора и давления

Расчёт параметров по описанным выше соотношениям был бы достаточен для идеальных моделей. В реальной жизни и объёмный поток, и скорость теплоносителя всегда будут отличаться от расчётных в разных точках системы. Причина тому — гидродинамическое сопротивление движению теплоносителя. Оно обусловлено рядом факторов:

- Силами трения теплоносителя о стенки труб.

- Местными сопротивлениями протоку, образуемыми фитингами, кранами, фильтрами, термостатирующими клапанами и прочей арматурой.

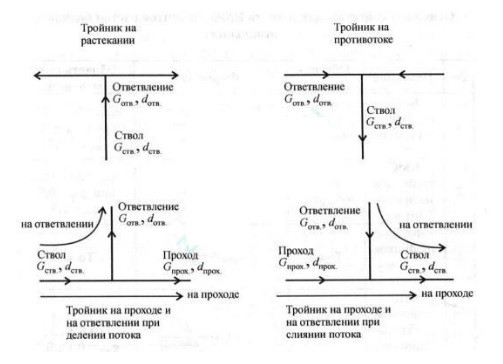

- Наличием разветвлений присоединительного и ответвительного типов.

- Турбулентными завихрениями на поворотах, сужениях, расширениях и т. д.

Задача нахождения падения давления и скорости на разных участках системы по праву считается наиболее сложной, она лежит в области расчётов гидродинамических сред. Так, силы трения жидкости о внутренние поверхности трубы описываются логарифмической функцией, учитывающей шероховатость материала и кинематическую вязкость. С расчётами турбулентных завихрений всё ещё сложнее: малейшее изменение профиля и формы канала делает каждую отдельно взятую ситуацию уникальной. Для облегчения расчётов вводится два опорных коэффициента:

- Кvs — характеризующий пропускную способность труб, радиаторов, разделителей и прочих участков, приближенных к линейным.

- Кмс — определяющий местные сопротивления в различной арматуре.

Эти коэффициенты указываются производителями труб, клапанов, кранов, фильтров для каждого отдельно взятого изделия. Пользоваться коэффициентами достаточно легко: для определения потери напора Кмс умножают на отношение квадрата скорости движения теплоносителя к двойному значению ускорения свободного падения:

Δhмс = Кмс (V 2 /2g) или Δpмс = Кмс (ρV 2 /2)

- Δhмс — потери напора на местных сопротивлениях, м

- Δpмс — потери напора на местных сопротивлениях, Па

- Кмс — коэффициент местного сопротивления

- g — ускорение свободного падения, 9,8 м/с 2

- ρ — плотность теплоносителя, для воды 1000 кг/м 3

Потеря напора на линейных участках представляет собой отношение пропускной способности канала к известному коэффициенту пропускной способности, причём результат деления нужно возвести во вторую степень:

Р = (G/Kvs) 2

- Р — потеря напора, бар

- G — фактический расход теплоносителя, м 3 /час

- Kvs — пропускная способность, м 3 /час

Предварительная балансировка системы

Важнейшей финальной целью гидравлического расчёта системы отопления является вычисление таких значений пропускной способности, при которых в каждую часть каждого контура отопления поступает строго дозированное количество теплоносителя с определённой температурой, чем обеспечивается нормированное выделение тепла на нагревательных приборах. Эта задача лишь на первый взгляд кажется сложной. В действительности балансировка выполняется за счёт регулировочных клапанов, ограничивающих проток. Для каждой модели клапана указывается как коэффициент Kvs для полностью открытого состояния, так и график изменения коэффициента Kv для разной степени открытия регулировочного штока. Изменяя пропускную способность клапанов, которые, как правило, устанавливаются в точках подключения нагревательных приборов, можно добиться искомого распределения теплоносителя, а значит, и количества переносимой им теплоты.

Есть, однако, небольшой нюанс: при изменении пропускной способности в одной точке системы меняется не только фактический расход на рассматриваемом участке. Из-за снижения или увеличения протока в некой степени меняется баланс во всех остальных контурах. Если взять для примера два радиатора с разной тепловой мощностью, соединённых параллельно при встречном движении теплоносителя, то при увеличении пропускной способности прибора, стоящего в цепи первым, второй получит меньше теплоносителя из-за увеличения разницы в гидродинамическом сопротивлении. Напротив, при снижении протока за счёт регулировочного клапана все остальные радиаторы, стоящие по цепочке дальше, получат больший объём теплоносителя автоматически и будут нуждаться в дополнительной калибровке. Для каждого типа разводки действуют свои принципы балансировки.

Программные комплексы для расчётов

Очевидно, что выполнение расчётов вручную оправдано только для малых систем отопления, имеющих максимум один или два контура с 4–5 радиаторами в каждом. Более сложные системы отопления тепловой мощностью свыше 30 кВт требуют комплексного подхода при расчёте гидравлики, что расширяет спектр используемых инструментов далеко за пределы карандаша и листа бумаги.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество программного обеспечения, предоставляемого крупнейшими производителями отопительной техники, такими как Valtec, Danfoss или Herz. В подобных программных комплексах для расчёта поведения гидравлики используется та же методология, которая была описана в нашем обзоре. Сначала в визуальном редакторе моделируется точная копия проектируемой системы отопления, для которой указываются данные о тепловой мощности, типе теплоносителя, протяжённости и высоте перепадов трубопроводов, используемой арматуре, радиаторах и змеевиках тёплого пола. В библиотеке программы имеется широкий спектр гидротехнических устройств и арматуры, для каждого изделия производитель заблаговременно определил рабочие параметры и базовые коэффициенты. При желании можно добавить и сторонние образцы устройств, если для них известен требуемый перечень характеристик.

В финале работы программа даёт возможность определить подходящий условный проход труб, подобрать достаточную подачу и напор циркуляционных насосов. Расчёт завершается балансировкой системы, при этом в ходе симуляции работы гидравлики происходит учёт зависимостей и влияния изменения пропускной способности одного узла системы на все остальные. Практика показывает, что освоение и использование даже платных программных продуктов оказывается дешевле, чем если бы выполнение расчётов поручалось подрядным специалистам.