Тепловой пункт системы отопления

При местном (децентрализованном) теплоснабжении тепловым пунктом системы отопления является, как уже установлено, местная водогрейная котельная, подробно рассматриваемая в дисциплине «Теплогенерирующие установки».

Для общности изложения приведем лишь принципиальную схему теплопроводов котельной (рис. 1), изобразив ее для случая, когда местным теплоснабжением, кроме системы отопления (0), обеспечиваются также системы вентиляции (В) и горячего водоснабжения (ГВ) здания.

Рис. 1. Схема теплопроводов местной водогрейной котельной: 1,2 — соответственно, ведущий и ведомый теплогенераторы; 3 — газовая или дизельная горелка с турбо-натдувом; 4 — блок автоматики; 5 — предохранительный клапан; 6 — циркуляционный насос контура котельной; 7 — обратный клапан; 8 — запорная арматура; 9 — гидравлический разделитель; 10 —трехходовой смесительный клапан; 11 — циркуляционный насос тепло потребляющей системы; 12 — закрытый расширительный бак; 13,14 — соответственно, сборный и распределительный коллекторы; 15 — сетчатый водяной фильтр; Tl, T2 — соответственно, подающая и обратная магистрали контура котельной; Т11, Т12, Т13 — подающие магистрали теплопотребляющих систем; Т21, Т22, Т23 — обратные магистрали теплопотребляющих систем; В1

— линия подпитки из холодного водопровода

Обычно в котельной устанавливают один или два котла, каждый из которых рассчитан на 50 % общей тепловой мощности всех потребителей теплоты здания. Первичная вода в котле нагревается до температуры, не ниже требуемой и достаточной для последующего нагревания водопроводной (вторичной) воды в теплообменнике системы горячего водоснабжения (обычно 70 °С).

Современная схема местного (децентрализованного) теплоснабжения предусматривает установку в каждой системе собственного циркуляционного насоса. Расширительный бак является общим для всех теплопотребителей.

При централизованном теплоснабжении тепловой пунктможет быть местным— индивидуальным (ИТП) для системы отопления данного здания и групповым— центральным (ДТП) для систем отопления группы зданий (рассматривается в дисциплине «Теплоснабжение»). Проектирование тепловых пунктов ведется в соответствии с нормативными правилами [4].

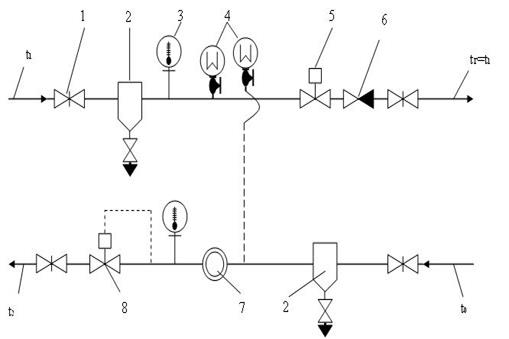

Принципиальная схема местного теплового пункта при независимом присоединении

системы насосного водяного отопления к наружным теплопроводам с необходимой запорной, контрольно-измерительной и регулирующей арматурой показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема местного теплового пункта при независимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам: 1 — задвижка; 2 — грязевик; 3 — манометр; 4 —регулятор давления; 5 — ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения; 6 —водоводяной теплообменник; 7 — обратный клапан; 8 — циркуляционный насос; 9 — расширительный бак; 10 — подпиточный насос; 11 —клапан с электроприводом; 12 — регулирующий клапан; 13 — термометр; 14 — тепломер

Слева на рисунке изображены наружные теплопроводы, по которым перемещается высокотемпературная вода (температура ti) в теплообменник и охлажденная вода (температура t2) из теплообменника. Число теплообменников обусловлено делением системы отопления здания на отдельные независимые части. При единой системе устанавливают один-два теплообменника. Расход высокотемпературной воды предусмотрено изменять автоматически при помощи регулирующего клапана в соответствии с задаваемой программой изменения температуры воды tr, направляемой в систему отопления. Показан также регулятор давления (РД) «после себя» для понижения давления в подающем теплопроводе до необходимого значения.

Справа на рис. 2 даны: сверху — теплопроводы системы отопления от сборного до распределительного коллекторов с циркуляционным насосом и присоединенным расширительным баком, снизу — линия для заполнения (и восполнения при утечке) системы деаэрированной водой, забираемой из наружных теплопроводов. Подпиточный насос на этой линии устанавливают только тогда, когда гидростатическое давление в системе отопления превышает давление в наружных теплопроводах. Действует этот насос периодически с автоматическим управлением в зависимости от изменения уровня воды в открытом расширительном баке или при снижении давления в точке подключения насоса до недопустимой величины.

Для нагревания воды до температуры tr, служит теплообменник. В настоящее время применяют так называемые скоростные теплообменники различных типов. Кожухотрубный водоводяной теплообменниксостоит из стандартных секций длиной 2 и 4 м. Каждая секция представляет собой стальную трубу диаметром от 50 до 300 мм, внутрь которой помещены несколько латунных трубок диаметром 16×1 мм. Греющая вода из наружного теплопровода пропускается по латунным трубкам, нагреваемая из системы отопления -противотоком в межтрубном пространстве. Более совершенныйпластинчатый теплообменникнабирается из определенного количества стальных профилированных пластин. Греющая и нагреваемая вода протекает между пластинами противотоком или перекрестно.

Длину и число секций кожухотрубного теплообменника или размеры и число пластин в пластинчатом теплообменнике определяют в результате теплового расчета.

Ориентировочно общую площадь нагревательной поверхности кожухотрубного теплооб-менника Ат 0, м 2 , можно найти, задаваясь коэффициентом теплопередачи kT 0 в пределах от 1500 до 2000 Вт/(м 2 -°С), по формуле

Ат.о.=Qc/(kт.оΔtср)(1.1)

где Qc — тепловая мощность системы отопления, Вт; Δtср — средняя логарифмическая разность температуры греющей и нагреваемой воды, °С.

Число секций теплообменника N, шт., получают, выбрав длину и площадь одной секции а1, м , по справочной литературе

N=Ат.о/ а1 (1.2)

с округлением до ближайшего целого числа.

Движение нагреваемой воды в межтрубном пространстве последовательно соединенных N секций длиной 4 м сопровождается потерями давления Арт.0з кПа, которые определяются по формуле

Δpт.о =10,79w 2 N, (1.3)

где w — скорость движения нагреваемой воды в межтрубном пространстве теплообменника, м/с, определяемая по формуле

w = Gc/(Рсрaм.тр); (1.4)

Gc — расход воды в системе отопления по формуле (3.7), кг/Рср — средняя плотность нагреваемой воды, кг/м ; aм.тр — площадь межтрубного пространства секции теплообменника, м 2 .

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединениисистемы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением водыпри помощи водоструйного элеватора дана на рис. 3.

На схеме показаны смесительный аппарат, основные контрольно-измерительные и другие приборы и арматура, применяемые в тепловых пунктах, относящихся не только к системе отопления, но и к системам приточной вентиляции и горячего водоснабжения. На подающем теплопроводе высокотемпературной воды (температура ti) помещен регулятор расхода (РР), предназначенный для стабилизации расхода воды в системе отопления при неравномерном отборе ее через ответвления к другим теплопотребителям. Если применяется автоматизированный водоструйный элеватор, то вместо РР предусматривается регулирующий клапан для получения заданной температуры воды, поступающей в систему ото-

пления. Следовательно, в этом случае при смешивании воды обеспечивается местное качественное регулирование работы системы отопления.

На рисунке показан также регулятор давления (РД), поддерживающий давление «до себя», необходимое для заполнения системы отопления водой, и препятствующий вытеканию воды из системы (как и обратный клапан на подающем теплопроводе) при аварийном опорожнении наружных теплопроводов.

Манометры, размещаемые попарно на одном и том же уровне от пола (см. рис. 3), позволяют судить не только о гидростатическом давлении в каждом теплопроводе, но и о разности давления, определяющей интенсивность движения теплоносителя в циркуляционных кольцах систем. Тепломер на обратном теплопроводе предназначен для учета общих теплозатрат в здании.

Для смешивания высокотемпературной и охлажденной (температура to) воды вместо водоструйных элеваторов применяют также центробежные насосы.

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном присоединениисистемы водяного отопления к наружным теплопроводам изображена на рис.4. Схема отличается от предыдущей (см. рис. 3) отсутствием смесительного аппарата (водоструйного элеватора). Горячая вода по подающему теплопроводу непосредственно поступает в систему отопления. Клапан на этом теплопроводе предназначен для регулирования расхода греющей воды в системе. Температура и разность давления воды на вводе теплопроводов в здание контролируются по показаниям термометров и манометров. Применяются, как и в схеме на рис. 3, регулятор давления «до себя» на обратном теплопроводе и обратный клапан на подающем, а также тепломер для учета теплозатрат в системе отопления.

Рис. 3. Схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды с помощью водоструйного элеватора: 1 — задвижка; 2— грязевик; 3 — термометр; 4 — ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения; 5 — регулятор расхода; б — обратный клапан; 7 — водоструйный элеватор; 8 — манометр; 9 — тепломер; 10 —регулятор давления

Рис. З.5. Схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам: 1 — задвижка; 2 — грязевик; 3 —термометр; 4 — манометр; 5— регулятор расхода; 6 — обратный клапан; 7 — тепломер; 5 — регулятор давления

Расширительные баки

Расширительный бак выполняет две важные функции.

Первое. Расширительный бачок работает для компенсации теплового расширения в системе. Что это значит? При нагреве теплоноситель увеличивается в объёме. Для того чтобы не повредить трубопровод и котел (котлы тоже рассчитаны на определенное давление), и ставится расширительный бак на отопление.

При отсутствии данного устройства избыток теплоносителя искал бы другой путь к выходу, давление в системе повышалось бы до тех пор, пока в самом слабом месте не образовалась бы течь.

Второе, для чего нужен расширительный бак, — это компенсировать гидроудары в системе отопления. О чём здесь речь?

Циркуляционный насос (если он управляется автоматически в зависимости от температуры в доме) может включаться и выключаться. При включении насоса давление на короткий промежуток времени значительно повышается, то есть, как раз и происходит то, что называется гидравлическим ударом. Чтобы этот удар не повлиял отрицательно на устройства системы отопления, расширительный бак и компенсирует избыточное давление. Это своего рода буфер системы отопления.

Гидравлический удар

явление резкого изменения давления в жидкости, вызванное быстрым (мгновенным) изменением скоростиеё течения в напорном трубопроводе (напр., при быстром перекрытии трубопровода запорнымустройством).

Увеличение давления при Г. у. определяется в соответствии с теорией Н. Е. Жуковского по ф-ле:

где Ар — увеличение давления в Па, r — плотность жидкости в кг/м3, v0 и v1 — ср. скорости в трубопроводедо и после закрытия задвижки в м/с, с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода. Приабсолютно жёстких стенках с равна скорости звука а в жидкости (в воде «=1400 м/с). В трубах с упругимистенками

При очень большом увеличении давления Г. у. может вызвать аварии. Для их предупреждения натрубопроводах устанавливают предохранит. устройства (уравнительные резервуары, возд. колпаки, вентилии др.).

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.

— резкое повышение давления в трубопроводе с движущейся жидкостью, возникающее при быстромперекрытии запорных устройств, к-рое распространяется по трубопроводу в виде упругой волны соскоростью а. Г. у. может вызвать разрыв стенок труб и повреждение арматуры трубопровода. Основы теорииГ. у. дал H. E. Жуковский (1898).

Если жидкость плотности r течёт со скоростью v в трубопроводе с площадью сечения S, а задвижка в концетрубопровода закрывается за время

где

где d— внутр. диам. трубы,

Образующееся при Г. у. повышение давления распространяется против течения жидкости и через время L/a(L — длина трубопровода) достигает резервуара. Здесь давление падает, и это падение давления передаётсяобратно к запорному устройству с той же скоростью в виде отражённой волны (волна понижения). Циклыповышений и понижений давления чередуются через промежуток времени 2L/a, пока этот колебат. процессне затухает из-за затрат энергии на трение и деформацию стенок.

Ф-ла (2) действительна лишь для случая, когда T3 2L/a отражённая волна придёт к запорному устройству раньше, чем задвижка закроется, и повышениедавления в трубопроводе уменьшится. В этом случае