Какую разводку труб отопления выбрать – виды и особенности вариантов

Разводка труб отопления в дома — весьма важная задача с множеством нюансов, показателем успешности которой служит коэффициент полезного действия.

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

- плинтусная

- однотрубная;

- двухтрубная;

- коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

- Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.

- Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.

- Вертикальный.

- Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

В целом существует два типа системы:

- Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.

- Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Однотрубная система отопления

Данный вариант разводки труб отопления еще называют последовательным.

- Можно сделать самоточный контур;

- Достаточно экономичный вариант, для его реализации требуется минимум материалов;

- Сочетается с системами открытого типа;

- В зависимости от удаленности источников изменяется температура радиаторов, ближайший будет самым теплым, крайний — самым холодным;

- Необходима установка байпасов, в противном случае при закупоривании любой батареи система перестает работать;

- Для принудительного тока жидкости требуется мощный насос;

- Строгие ограничения на количество радиаторов в стояке.

Но использование современных решений позволяет частично или полностью убрать все недостатки данного вида разводки. Однотрубные системы бывают вертикальными и горизонтальными. В первом варианте теплоноситель идет по трубе вверх, расположенной под потолком или на чердаке. Затем оттуда опускаются патрубки к радиаторам. Использование вертикальной системы позволяет реализовать естественный ток жидкости, поэтому для ее функционирования не потребуется подключение насоса. Читайте также: «Какие трубы отопления для частного дома лучше выбрать: варианты и преимущества».

В горизонтальной системе основную трубу обычно маскируют в стяжке, от нее отходят патрубки к батареям. Теплоноситель подается сверху, а отходит уже снизу.

Важный нюанс: в обеих системах в основном используют метод «Ленинградка». Для его реализации требуется установка байпаса или перемычки. А значит, помимо основной трубы к радиатору, требуется еще одна, меньшего диаметра. Такой способ позволяет установить терморегулирующую головку, которая выровняет температуру в радиаторах. Кроме того, при завоздушивании система не прекратит свое функционирование.

Если вы используете естественную циркуляцию, то нежелательно делать подающий контур длиннее 30 метров. В противном случае значительно снизится его производительность. Читайте также: «Монтаж стальных труб отопления – преимущества и недостатки, характеристики».

Особенности монтажа однотрубной разводки:

- С самого начала в любом случае устанавливается котел.

- Если вы используете вертикальную конструкцию с естественной циркуляцией, то необходимо выбирать подающую трубу большого диаметра. Такой подход позволит горячему потоку создавать нужное давление, проходящее по всей магистрали.

- Если вы используете горизонтальную конструкцию, то обязательно при расчетах не забывайте о циркуляционном насосе. Его необходимо устанавливать в трубе обратной подаче. Также насос можно применять и в вертикальном варианте, но при этом подключение должно быть через байпас. Иначе при обесточивании он станет мешать естественной циркуляции.

- Нельзя забывать об уклоне подающего патрубка, направляющегося к радиаторам или от основного котла. Желательно оставлять 3-5 градусов на метр длины.

- Предпочтительно располагать котел в самой нижней точке магистрали.

- Рекомендуется использовать «Ленинградку» — систему перемычек и байпасов с терморегуляцией. Такой подход позволит устанавливать температуру на каждом радиаторе по отдельности.

- Не забывайте о терморегулирующих головках на батареях.

- Специалисты советуют использовать кран Маевского для каждой батареи. Такой подход не даст возникнут завоздушиванию, которое могло бы помешать циркуляции теплоносителя.

- В вертикальной системе необходимо использование расширительного бачка.

- В нижней точке разводки должен присутствовать кран, предназначенный для заполнения и опустошения системы.

- Котел рекомендуется приобретать с небольшим запасом мощности. В таком случае система сможет эффективно отапливать помещение даже в сильные морозы.

Двухтрубная система

Данный вариант разводки еще называют параллельным. В нем задействовано две трубы, одна из которых является подающей, другая — обратной.

Преимущества двухтрубной системы:

- Малая потеря температуры на отдаленных узлах.

- Предусмотрена установка дополнительных радиаторов в системе, если это необходимо.

- Возможность установки температуры на отдельных батареях.

- Отсутствуют ограничения на количество этажей.

- Нет необходимости в использовании мощного насоса, как в случае однотрубной системы.

- Если одна батарея не функционирует, то это никак не отражается на работоспособности всей системы.

- Для проведения ремонтных работ не требуется отключать всю систему целиком и опустошать ее. Читайте также: «Как устроена двухтрубная система отопления двухэтажного дома – способы разводки».

Среди недостатков двухтрубной системы можно выделить необходимость дополнительных расходов на закупку материала, а также сложность установки системы самотока. Других значительных минусов у нее нет.

Такая разводка бывает и вертикальной, и горизонтальной. Первый вариант чаще всего используется в многоэтажных домах, в которых поднимается два стояка. Первый из них предназначен для подачи горячей воды. По второму производится отвод уже охлажденной жидкости. Таково расположение труб отопления при вертикальной разводке. Читайте также: «Как устроена двухтрубная система отопления – варианты монтажа».

Горизонтальная разводка бывает с верхним или нижним подключением. В первом варианте основная труба поднимается в самый верх, где подсоединяется к батареям. Обратная же располагается под ними. При нижнем подключении две трубы находятся близко. Чаще всего их размещают под батареями либо в подвале. Преимуществом второго способа является возможность использования нижнего контура в доме даже в случае ремонтных работ выше. При этом не надо дожидаться их окончания.

В двухтрубной системе горизонтальный монтаж бывает тупиковым и попутным. Они различаются по способу тока воды. В первом случае подающее отверстие с обраткой закольцованы в крайней батарее.

При попутном варианте устанавливается отдельный миниконтур для всех рассеивателей. При этом подача и обратка жидкости кольцуется в каждом радиаторе. Преимуществом данной схемы является простота расчетов и удобство балансировки. Но в случае завоздушивания миниконтура может сместиться течение воды в сторону меньшего сопротивления. Тогда нагрев станет неравномерным.

Давайте разберемся, как проложить трубы отопления в частном доме. Для начала нужно выбрать оптимальный вариант монтажа для дома. Затем идут подсчеты количества радиаторов, задействованных в системе, а также диаметра труб. Тогда можно будет выяснить объем воды, требуемый для ее наполнения и выбрать подходящий расширительный бачок. Если планируется открытая система, то он располагается в наивысшей точке. В случае закрытой системы бачок обычно размещают рядом с котлом.

При естественной циркуляции нельзя забывать о небольшом угле наклона. Для скрытых в штробах трубах необходимо утепление. Повысить эффективность тока жидкости позволит использование циркуляционного насоса. На все батареи необходимо устанавливать краны Маевского и термоголовку (ее можно заменить запорным механизмов). В систему нужно встроить патрубок с краном, чтобы была возможность ее заполнить или опустошить.

Коллекторная система в частном доме или квартире

В данную схему прокладки труб отопления в частном доме должны входить контуры для каждого прибора или их группы. Сама по себе такая система считается подвидом двухтрубной. Ее можно сочетать с другими вариантами разводки. К примеру, коллектор предназначается для центрального ввода, а дальше он разветвляется в одно- или двухтрубную систему.

Суть данного способа заключается в использовании коллекторов — разветвителей в форме патрубка, у которых несколько ходов. На него подается общий поток, который затем разделяется на подключенные контуры.

Как и во всех предыдущих способах, у коллекторной системы имеются свои особенности:

- Можно регулировать все контуры по отдельности.

- Можно отключить отдельный контур в случае необходимости, при этом вся система продолжит функционирование.

- Равномерное распределение температуры.

- Возможность скрытого монтажа.

- Коллекторная система эффективна при налаживании системы отопления на больших площадях.

- На всех участках сети сохраняется равное давление, перепады отсутствуют.

- Для реализации коллекторной системы не требуется большое количество соединений. Поэтому разводка отличается стабильностью и надежностью.

- При добавлении новых узлов не требуется отключения всей системы или изменений текущих контуров.

Но и недостатки у коллекторной системы также имеются:

- Процедура монтажа более сложная.

- Реализация коллекторной системы связана с большими денежными затратами, если сравнивать с предыдущими способами.

- Для монтажа требуется большое количество штроб.

- Для циркуляции жидкости потребуется насос, естественный ток нереализуем.

При самостоятельном монтаже коллекторной системы стоит помнить о ряде следующих нюансов:

- Предпочтительно приобретать такой коллектор, в котором краны легко разбираются и ремонтируются. Желательно, чтобы в нем было несколько ходов для запаса. В таком случае при необходимости в систему можно будет внести дополнительные контуры.

- Для начала необходимо выбрать место размещения коллекторного шкафа, а затем уже выполняется разводка.

- Для монтажа системы требуется два коллектора, один из которых предназначен для подачи жидкости, а второй — для отвода.

- Необходимо утеплять трубы, ведущие к коллектору. Делается это для избегания слишком высокой температуры.

- На коллекторе должен быть манометр, это позволит в любой момент узнать давление в системе.

- Необходимо установить общий кран на каждый коллектор, закрытие которого остановит ток жидкости во все контуры сразу.

- На трубе с холодной водой необходим фильтры грубой и тонкой очисткой. Удобнее всего их размещать перед котлом.

- Стоит планировать систему таким образом, чтобы она содержала минимальное количество соединений.

- Не рекомендуется использование труб с пайкой.

- Желательно маркировать трубы таким образом, чтобы в будущем без проблем различать контуры.

- Места соединений не должны находиться в штробах. Иначе возникнут трудности с их ремонтом.

Теплый плинтус

Данная конструкция представляет собой систему радиаторов, устанавливающихся над плинтусом либо вместо него. Для ее сокрытия используются декоративные панели, поэтому обычному человеку не будет ясно, что это отопительная установка.

По своему принципу данный метод схож с однотрубной системой. Вода подается по верхней трубке, соединенной с нижней в конце плинтуса.

- Простой монтаж;

- Небольшие размеры;

- Эффективный нагрев;

- Малая разница теплоносителя от начала и до конца отрезка;

- Стойкость к коррозии;

- Рассеивающие пластины размещаются на самих трубах;

- Система отлично прогревает внешние стены;

- Обеспечение равномерного нагрева воздуха в помещении.

- Система не справится с полноценным отоплением помещения при значительных отрицательных температурах;

- Рекомендуется не делать контур больше 15 метров в длину;

- Дороговизна системы;

- Не рекомендуется перекрытие хода воздуха мебелью.

Монтаж данного вида разводки труб отопления в частном доме отличается своей простотой. На стене размещается специальная планка, на которой находятся секции, соединенные друг с другом с помощью опрессовки. А два патрубка подсоединяются к котлу.

В доме необязательно использовать только один вид разводки. Можно их комбинировать согласно необходимости. Важно при этом выполнять точные расчеты, учитывающие действительные потери и гидравлические перепады.

Типы трубных проводок по функциональному назначению

Типы трубных проводок по функциональному назначению

По функциональному назначению трубные проводки подразделяют на импульсные (импульсные линии связи), командные (командные линии связи), питающие (линии питания), обогревающие (линии обогрева), охлаждающие (линии охлаждения), вспомогательные (вспомогательные линии), дренажные (выбросные линии) и линии капилляров манометрических термометров (или линии манометрических регуляторов температуры).

Импульсные трубные проводки.Импульсной называют трубную проводку (или часть ее), соединяющую отборное устройство с контрольно-измерительным прибором, датчиком или регулятором. Она предназначена для передачи воздействий или регулируемой технологической среды на чувствительные органы контрольно-измерительных приборов, датчиков или регуляторов непосредственно или через разделительные среды. К импульсным трубным проводкам относятся также капилляры манометрических термометров и регуляторов температуры, соединяющие термочувствительные элементы (термобаллоны) с манометрическими измерительными устройствами приборов и регуляторов.

Командные трубные проводки.Командной называют трубную проводку (или часть ее), соединяющую между собой отдельные функциональные блоки автоматики (датчики, переключатели, вторичные измерительные приборы, преобразователи, вычислительные, регулирующие и управляющие устройства, исполнительные механизмы). Она предназначена для передачи командных сигналов (давления воздуха, воды, масла) от передающих блоков к приемным. К числу таких проводок можно отнести пневматические трубопроводы из красномедных и полиэтиленовых труб, а также нашедшие широкое применение пневмокабели.

Питающие трубные проводки.Питающей называют трубную проводку (или часть ее), соединяющую измерительные приборы и средства автоматизации с источниками питания (насосами, компрессорами и другими источниками). Она предназначена для подачи к приборам и средствам автоматизации (датчикам, преобразователям, вычислительным, регулирующим и управляющим устройствам, усилителям, позиционерам) жидкости (воды, масла) или газа (воздуха) с избыточным давлением, изменяющимся в заданных пределах, используемых в качестве носителей вспомогательной энергии при обработке и передаче командных сигналов. К числу таких трубопроводов могут быть отнесены коллекторы сжатого воздуха на пневматических щитах, приборах или маслопроводах, подводящих масло к гидравлическим регуляторам от маслонасосных станций.

Обогревающие, охлаждающие, вспомогательные и дренажные трубные проводки.Обогревающей называют трубную проводку (или часть ее), с помощью которой подводят (и отводят) теплоносители (воздух, вода, пар и др.) к устройствам обогрева отборных устройств, измерительных приборов, средств автоматизации, щитов и потоков импульсных, командных и других трубных проводок.

Охлаждающей называют трубную проводку (или часть ее), через которую подводят (и отводят) охлаждающие агенты (воздух, вода, рассол и др.) к устройствам охлаждения отборных устройств, датчиков, исполнительных механизмов и других средств автоматизации.

Вспомогательной называют трубную проводку (или часть ее), с помощью которой: а) подводят к импульсным линиям связи защитные жидкости или газы, создающие в них встречные потоки для предохранения от агрессивных воздействий, закупор

1.1 ки, засорения и других явлений, вызывающих порчу и отказ в работе отборных устройств, измерительных приборов, средств автоматизации и самих импульсных линий; б) подводят к приборам, регуляторам, импульсным линиям связи жидкости или газы для периодической промывки или продувки их во время эксплуатации; в) создают параллельный поток части продукта, отбираемого из технологического аппарата или трубопровода для анализа, с целью ускорения подачи пробы к измерительному прибору, удаленному от места отбора (например, к анализатору жидких нефтепродуктов и др.).

Дренажные проводки.Дренажной называют трубную проводку (или часть ее), через которую сбрасывают продукты продувки и промывки (газы и жидкости) из приборов и регуляторов, импульсных и командных линий связи, вспомогательных и других линий в отведенные для этого места.

Вспомогательные проводки — трубная проводка, посредством которой:

1) подводятся к импульсным линиям связи защитные жидкости иди газы, создающие в них встречные потоки для предохранения от агрессивных воздействий, закупорки, засорения и других явлений, вызывающих порчу и отказ в работе отборных устройств, измерительных приборов и средств автоматизации, а также самих импульсных линий связи;

2) подводятся к импульсным линиям связи, приборам и регуляторам жидкости или газа для периодической промывки или продувки их во время эксплуатации;

3) создается параллельный поток части продукта, отбираемого из технологического аппарата или трубопровода для анализа, с целью ускорения подачи пробы к измерительному прибору, удаленному от места установки, например, к анализатору жидких нефтепродуктов и другим.

Требования, предъявляемые к монтажу трубных проводок

Технические требования к трубным проводкам приведены в пособии на основании СНиП 3.05.07, СНиП 3.05.05, СН527, СН550 и других нормативных документов, перечень которых приведен в приложении 12.

Трубные проводки, как элемент СА, должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию этих систем и объекта в целом.

С этих позиций трубные проводки должны:

1) быть плотными и прочными с учетом требуемых условий эксплуатации и сохранять эти свойства в течение заданного срока службы СА;

2) не являться источником дополнительных погрешностей и возмущающих воздействий в СА;

3) быть выполнены наиболее экономичными способами;

4) быть удобными в эксплуатации, позволять осуществлять ремонт технологических и инженерных систем без их остановки, а также ремонт СА (включая ремонт трубных проводок) без остановки обслуживаемого ими оборудования;

5) быть устойчивыми к воздействиям климатических и механических факторов окружающей среды.

Учитывая изложенное, следует избегать применения скрытых трубных проводок СА. Скрытые трубные проводки допустимы только в случаях, когда это диктуется требованиями архитектурного оформления помещения, а также в подливках полов и в фундаментах при подходе к оборудованию.

Выполнять скрытые трубные проводки, в которых трубы заполняются токсичными, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, не разрешается.

Трубные проводки СА должны обладать механической прочностью и плотностью соединений и присоединений с необходимым запасом прочности при работе их в следующих условиях:

1) при воздействии со стороны протекающих по ним веществ максимально возможных давлений при максимально возможных температурах (в том числе при продувках и испытаниях) с учетом агрессивных воздействий как со стороны протекающих веществ, так и со стороны окружающих сред;

2) при воздействии вибрации технологического оборудования и опорных конструкций, по которым они проложены;

3) при воздействии пульсации веществ., заполняющих трубные проводки.

При наличии пульсации среды, заполняющей питающие или импульсные линии, должны быть установлены сглаживающие устройства; при этом установка в импульсных линиях сглаживающих устройств не должна ухудшать точность измерений, а также динамические характеристики приборов и регуляторов.

Прочность и плотность трубных проводок должна обеспечиваться правильным выбором сортамента труб, методов их соединения по всей длине проводки, прочностью их закрепления к строительным элементам зданий и сооружений. Принятые при проектировании опорные и (при необходимости) несущие конструкции должны обеспечивать устойчивую эксплуатацию трубных проводок СА в условиях воздействия механических факторов.

В целях повышения прочности трубных проводок на них необходимо предусматривать неразъемные соединения. Разъемные соединения должны обязательно предусматриваться при подключении трубных проводок к запорной арматуре, приборам и

2.1 средствам автоматизация, а также закладным устройствам, устанавливаемым на технологическом или инженерном оборудовании и коммуникациях.

Импульсные проводки СА следует рассматривать как продолжение технологического или инженерного трубопровода. Основным отличием этих проводок от технологических (инженерных) трубопроводов является отсутствие в них постоянного потока среды (за исключением кратковременных продувок импульсных линий). В связи с этим при проектировании импульсных трубных проводок на них следует распространять нормы и правила, применяемые при проектировании соответствующих трубопроводов в зависимости от транспортируемых ими веществ.

Питающие, охлаждающие и др. вспомогательные проводки должны предусматриваться в рабочей документации СА в качестве одиночных проводок от соответствующих коллекторов до приборов. Коллектора указанных проводок должны предусматриваться в технологической или инженерной рабочей документации. На все виды этих проводок в зависимости от транспортируемых сред должны распространяться правила и нормы, применяемые при проектировании соответствующих технологических и инженерных трубопроводов.

В целях сокращения объема вспомогательных проводок в СА рекомендуется располагать приборы и средства автоматизации на объекте по возможности компактно, группируя их на общих несущих конструкциях, в утепленных шкафах и др. конструктивных элементах.

Проходные сечения труб импульсных и командных линий связи должны быть оптимальными по динамическим свойствам, т.е. они долины быть такими, чтобы при прочих равных условиях время передачи по ним сигналов на заданные расстояния было минимальным.

Трубные проводки СА следует прокладывать с уклонами для стока образующегося в них конденсата или отвода скопляющихся газов с целью предотвращения отказов в работе приборов и средств автоматизации. Для этого в наиболее высоких точках трубных проводок, заполняемых жидкостью, устанавливают устройства для сброса газов (воздушники), а в наиболее низких точках трубных проводок, заполняемых влажным газом, устанавливают устройства для слива конденсата (конденсатосборники).

Импульсные линии к манометрам для всех статических давлений, мембранным или трубным тягонапоромерам, газоанализаторам должны прокладываться с уклоном 1:50; к расходомерам пара, жидкости, воздуха и газа, регуляторам уровня и дренажные линии — с уклоном 1:10.

3.1

Требования, предъявляемые к электропроводкам систем автоматизации

Электропроводки прокладывают по кратчайшим расстояниям между соединяемыми приборами н средствами автоматизации, параллельно стенам, перекрытиям и колоннам, с минимальным количеством поворотов н пересечений, удобно располагают для монтажа и эксплуатации, а также достаточно удаляют от мест с повышенной температурой, технологического оборудования и электрооборудования, силовых и осветительных линий, избегая перекрещивания с другими электропроводками и технологическими трубопроводами. Трасса выбирается с учетом наименьшего расхода проводов и кабеля. Электропроводки защищают от механических повреждений, коррозии, вибрации и перегрева; координируют относительно строительных сооружений. Трасса должна быть согласована с установкой технологического оборудования и прокладкой трасс электропроводок электроснабжения и силового оборудования.

Удаление трасс электропроводок от сооружений, технологических трубопроводов и оборудования при параллельной прокладке должно быть не менее:

а) для открытых электропроводок: 100 мм — от технологических трубопроводов; 400 мм — от трубопроводов, транспортирующих горючие жидкости и газы;

б) для кабелей, прокладываемых в земле: 2000 мм — от теплопроводов; 1000 мм- от газопроводов и трубопроводов, транспортирующих горючие жидкости; 600 мм- от фундаментов зданий; 1000 мм — от фундаментов и опор линий передач до 1 кВ; 2000 мм — от древесных насаждений.

При пересечении трасс электропроводок с технологическими трубопроводами и оборудования удаление должно быть:

а) для открытых электропроводок: 50 мм — от технологических трубопроводов; 100 мм — от трубопроводов, транспортирующих горючие жидкости и газы;

б) для кабелей, прокладываемых в земле, 500 мм — от тепло-, нефте- и газопроводов.

В электропроводках систем автоматизации допускается совместная прокладка в одной защитной трубе, коробе, кабеле или в одном пучке проводов, проложенных на лотках, цепей управления, регулирования, сигнализации, питания напряжением до 380 В переменного и 440 В постоянного тока, включая цепи питания и управления электродвигателей исполнительных механизмов и электроприводов задвижек.

Не разрешается совместная прокладка:

-измерительных цепей приборов и средств автоматизации с проводками другого назначения, которые могут создавать помехи, превышающие допустимые;

-взаиморезервируемых цепей питания;

-стационарно прокладываемых цепей питания электрифицированного инструмента и освещения щитов напряжением до 42 В;

-цепей систем пожарной автоматики;

-цепей питания электроприемников особой группы I категории.

Возможность совместных прокладок в одной трубе, канале, коробе, кабеле, пучке проводов измерительных цепей с цепями другого назначения регламентируется указаниями заводов-изготовителей.

Допускается совместная прокладка в одной трубе, коробе, кабеле измерительных цепей от преобразователей термоэлектрических (термопар) или термопреобразователей (термометров) сопротивления к автоматическим электронным потенциометрам и уравновешенным мостам постоянного тока. При этом количество прокладываемых измерительных цепей не ограничивается.Электропроводки систем автоматизации в коробах, лотках, защитных трубах (кроме электропроводок противопожарных уст

6.1ройств) допускается прокладывать рядом с аналогично выполненными электропроводками установок электроснабжения, освещения и силового электрооборудования, включая силовые шинопроводы напряжением до 1000 В.

При совместной прокладке кабелей электропроводок систем автоматизации с силовыми кабелями установок электроснабжения и силового электрооборудования в каналах, туннелях и открыто на кабельных конструкциях в производственных помещениях и наружных установках должны соблюдаться следующие требования;

-при двустороннем расположении кабельных конструкций (полок) кабели электропроводок систем автоматизации должны размещаться по возможности на противоположной стороне от силовых кабелей;

-при одностороннем расположении кабельных конструкций кабели систем автоматизации должны размещаться только под или над силовыми кабелями, при этом между ними следует ставить горизонтально разделительные перегородки;

-кабели электропроводок систем автоматизации с взаиморезервируемыми цепями следует прокладывать на разных полках, разделенных перегородками;

-разделительные перегородки должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

В коллекторах при прокладке кабелей электропроводок систем автоматизации совместно с силовыми кабелями, кабелями связи, В0Д0-, тепло- и воздухопроводами должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

-при двухрядном расположении кабелей и трубопроводов с одной стороны прохода должны прокладываться сверху кабели связи, под ними теплопроводы; с другой стороны — сверху силовые кабели, под ними кабели электропроводок систем автоматизации, внизу водопроводы;

-при однорядном расположении кабелей и трубопроводов сверху должны быть расположены силовые кабели, под ними кабели электропроводок систем автоматизации, под ними кабели связи, низу — водо- и теплопроводы.

Совместная прокладка в коллекторах кабелей электропроводок систем автоматизации с газопроводами и трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, не допускается.

Во всех случаях прокладки электропроводок систем автоматизации совместно с силовыми кабелями установок электроснабжения и силового электрооборудования электропроводки систем автоматизации, в частности измерительные цепи, не должны подвергаться недопустимому влиянию (магнитному и электрическому) силовых цепей.

В производственных помещениях и наружных установках электропроводки систем автоматизации (кроме электропроводок противопожарных устройств) допускается прокладывать совместно с командными и импульсными проводками (заполненными негорючими средами), выполненными в виде пластмассовых труб или пневмокабелей в коробах, на лотках, кабельных конструкциях.

При этом должны учитываться следующие требования:

-в коробах пластмассовые трубы или пневмокабели и электрические проводки должны прокладываться в отдельных каналах многоканальных коробов;

-на лотках пластмассовые трубы или пневмокабели должны прокладываться от электрических кабелей или пучков проводов на расстоянии не менее 150 мм;

-на кабельных конструкциях пластмассовые трубы или пневмокабели размещаются под электрическими кабелями.

Для газов

В отличие от жидкостей, которые условно можно считать практически несжимаемыми средами, объем газовых сред существенно зависит от температуры и давления. Поэтому при учете количества газов оперируют объемом и расходом, приведенными либо к нормальным условиям (T = 0 °C, P = 101,325 кПа абс.), либо к стандартным условиям (Т = +20 °С, Р = 101,325 кПа абс.).

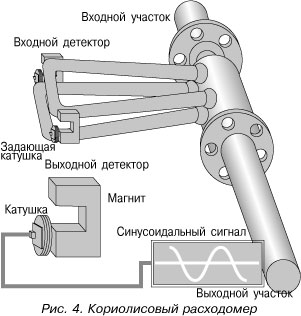

Массовые кориолисовые расходомеры, в силу своего принципа измерения, могут измерять расход практически любых сред. Данные приборы отличаются высокой точностью измерений и высокой стоимостью. Принцип основан на измерении ускорения, сообщаемого потоку измеряемого газа колеблющимся трубопроводом, и связанного с массовым расходо. Наиболее часто для измерения расхода газа и пара применяется метод переменного перепада давления (ППД), причем в качестве первичных преобразователей расхода традиционно используются сужающие устройства, в первую очередь – стандартная диафрагма. Основными преимуществами расходомеров ППД является беспроливная поверка, невысокая стоимость, широкий диапазон применений и большой опыт эксплуатации. В последнее время более широкое применение для измерения расхода газа и пара находят вихревые расходомеры. По сравнению с

Принцип действия — ротаметр состоит из конической трубки, расходящейся вверх, внутри которой перемещается поплавок-индикатор. Измеряемый поток жидкости или газа проходит через трубку снизу вверх и поднимает поплавок. Чем выше поплавок, тем больше площадь вокруг него, через которую может течь поток. Данные приборы рассчитаны на работу как с высокотемпературными, так и с коррозионно-активными средами и широко используются в различных исполнениях. Однако как указывалось выше, ротаметры монтируются только на вертикальных трубопроводах с направлением потока снизу вверх и не применяются при измерении расхода сред с содержанием твердых включений, в том числе абразивных.

рис 5 скоростные счетчики

Рис. 5.1. Схема объемного счетчика с винтовой турбинкой, расположенной аксиально к потоку: / — винтовая турбинка; 2 — корпус; 3 —счетчик

Рис. 5.2. Счетчик с турбинкой, расположенной тангенциально к потоку: / — турбинка; 2 — корпус; 3 — счетчик

Принцип действия скоростных расходомеров-счетчиков основан на измерении скорости вращения потоком (газа или жидкости) измерительной турбинки. Для бесперебойной работы счетчиков необходимо отсутствие завихрений в потоке, поступающем на турбинку.

Монтаж сужающих устройств

Сужающие устройства должны монтироваться в предварительно установленных фланцах только после очистки и продувки технологических трубопроводов (желательно перед их опрессовкой). Установка сужающих устройств должна производиться так, чтобы в рабочем состоянии обозначения на их корпусах были доступны для осмотра.

Сужающее устройство можно устанавливать только на прямом участке трубопровода независимо от положения этого участка в пространстве. При выборе места установки сужающего устройства необходимо иметь в виду, что измеряемый поток в этом месте должен целиком заполнить сечение трубопровода.

К основным конструктивным факторам трубопровода, влияющим на погрешности измерения расхода, относятся: отклонение действительных диаметров участков от расчетных значений, овальность трубопроводов, Дефекты прямых участков трубопровода, длина прямых участков до и после сужающего устройства.

На внутренней поверхности участка трубопровода длиной 2D2О перед сужающим устройством и за ним не должно быть никаких уступов, а также заметных невооруженным глазом наростов и неровностей от заклепок, сварных швов н т. п. Допускают уступ перед сужающим устройством в месте стыка труб, если h100%/D ≤ 0,3 %, где h — высота трубопровода, a D — его диаметр.

Большая высота указывает на непригодность данного участка трубопровода.

Допустимая высота уступа на прямом участке трубопровода за сужающим устройством может быть в 3 раза больше указанных выше для измерительного участка перед сужающим устройством.

На рис. 9.5 показаны наиболее типичные местные сопротивления трубопроводов. В зависимости от вида сопротивления меняется и длина прямого участка трубопровода у сужающего устройства и соответственно меняется отношение L/D. Значения L1 /D при расположении сопротивления перед сужающим устройством указаны в табл. Если перед сужающим устройством расположены два сопротивления, то это учитывают, если длина прямого участка между ними L, менее указанной в табл. 9.2.

Допускается уменьшение расстояния между двумя местными сопротивлениями, ближайшими к сужающему устройству относительно указанного в табл. 9.2, за счет соответствующего увеличения длины прямого участка непосредственно перед сужающим устройством.

Сокращение нормируемых длин прямых участков трубопровода недопустимо, когда на последнем расположено последовательно несколько сужающих устройств.

Места расположения сужающих устройств указываются в технологической части проекта. Врезка диафрагм осуществляется организациями, монтирующими технологическое оборудование и трубопроводы.

Монтаж дифманометров

Дифманометр (дифференциальный манометр), прибор для измерения разности (перепада) давлений; применяется также для измерений уровня жидкостей и расхода жидкости, пара или газа по методу перепада давлений. По принципу действия различают: -жидкостные, в которых измеряемое давление или разрежение уравновешивается столбом жидкости;

— механические, в которых давление уравновешивается силами упругости различных чувствительных элементов — мембраны, пружины, сильфона. Упругая деформация чувствительного элемента — величина, пропорциональная измеряемому давлению.

Жидкостные дифманометры разделяются на трубные, поплавковые, кольцевые и колокольные.

Бывают двухтрубные (U-образные) и однотрубные (с сосудом и вертикальной трубкой и с сосудом и наклонной трубкой, служащей для увеличения точности отсчёта при измерении малых величин).

В мембранных дифманометрах (рис.181) упругая металлическая мембрана прогибается под влиянием измеряемого давления, по величине прогиба определяют давление. В некоторых конструкциях дифманометров мембрана служит только для разделения камер.

Рис.181. Мембранный дифманометр

Противодействующую силу при деформации создаёт тарированная цилиндрическая спиральная пружина, которая разгружает мембрану.

Схема экспериментальной установки приведена на 13.1 Основной её элемент – капилляр 2, опущенный одним концом в пробирку 1 с исследуемой жидкостью, которая его смачивает. Поворачивая трёхходовой кран 3, можно позволить воздуху в капилляре сообщаться либо с атмосферой, либо с сильфоном 4 и открытым водяным манометром 5. Когда давление воздуха в капилляре равно атмосферному, исследуемая жидкость в нём поднимается на некоторую высоту h над поверхностью в пробирке, образуя вогнутый мениск. Создавая при помощи сильфона 4 над мениском избыточное по сравнению с атмосферным давление, измеряемое манометром 5, можно добиться того, что уровни жидкости в капилляре 2 и пробирке 1 сравняются.

При монтаже дифманометра, в процессе эксплуатации, используют основание с крепежными отверстиями под болты.

Место установки дифманометра (ДМ)подбирается с учетом последующего монтажа, технического обслуживания и демонтажа. Это место должно обеспечивать максимально удобное расположение для проведения всех вышеупомянутых операций.

Изначально выполняется установка запорных вентилей, эта операция выполняется в любом удобном месте. Следующая операция, после присоединению запорных вентилей, наполнение полости рабочей жидкостью.

Существует ограничение по длине импульсных трубок, которые соединяют дифманометр и служащее устройство, длина не должна превышать 50 м. Если это расстояние более 50 м, то соответственно увеличивается и время реакции на изменение давления в системе, рекомендуют прокладывать импульсные трубки по кратчайшему пути, без резких перегибов и должны быть проложены вертикально или горизонтально. Существует ещё одно условие работы дифманометра — температура жидкости, поступающей в дифманометр, должна быть равна температуре окружающей среде, поэтому длина импульсных шлангов должна быть оптимальной. Также не рекомендуется устанавливать дифманометр рядом с источниками вибрации (более 25 Гц) и в области переменных магнитных полей (400 А/м), все эти факторы могут повлиять на погрешность измерения.

пример : ДСП-160-М1 (Манометры дифференциальные сильфонные показывающие ДСП (дифманометры) предназначены для измерения расхода жидкости, газа или пара по перепаду давления в сужающих устройствах ,перепада вакууметрического или избыточного давлений, а также управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства дифманометра.).

Дифференциальный манометр напоромер мембранный показывющий ДНМП-100-М1 для измерения разницы избыточных давлений (напора) воздуха и неагрессивных газов. Отличительной особенностью является литой силуминувый корпус прибора. Применяется для контроля падения давления на фильтре воздуха, что указывает на степень загрезнения фильтра или контроля падения давления на сужающем устройстве, что позволяет оценить расход и в других случаях где необходимо контролировать разницу давлений.

14 Требования, предъявляемые к щитовым помещениям.

Эти требования распространяются на помещения, в которых устанавливаются групповые, блочные и центральные щиты и пульты управления промышленными предприятиями. Согласно требованиям к щитовым помещениям РТМЗ-11-66 определяются следующие требования.

Не разрешается размещать эти помещения подвальных и цокольных этажах над помещениями с производством, сопровождающимися избытками тепла или выделения вредных газов, паров, пыли, а также над помещениями с мокрым технологическим процессом.

На помещения диспетчерских пунктов не должно распространяться вибрации от технологического оборудования.

Диспетчерские не следует располагать рядом, над или под вентиляционными установками, кондиционерами, насосами, компрессорами, машинами ударного действия и другими источниками вибрации и шума. Нельзя допускать возникновения шумов внутри помещения. Наиболее раздражающими являются звуки с частотой

4000 Гц и выше. Звуки низкой частоты ниже 300 Гц менее вредны. В помещениях, в которых устанавливаются громкоговорители, уровень шума не должен превышать

70 дБ.

Диспетчерские не размещаются в местах, на которые распространяются действия силовых магнитных полей от промышленного электрооборудования и электроустановок (распределительными устройствами, подстанциями, электрическими печами и т.д.). Допускается напряженность внешнего магнитного поля в местах расположения диспетчерских не 400 А/м.

Площадь щитового помещения определяется с учетом пощади рабочей зоны, заключенной между щитами, пультами и рабочим столом, зонной отдыха, а также проходом обслуживания монтажной стороны щитов. Рекомендуемая ширина щитового помещения 6; 9 или 12 м должна соответствовать стандартным строительным блоков. Площадь помещения диспетчерской предусматривается с учетом возможного последующего расширения. Высота помещения увязывается с высотой щитов, но не должна быть менее 3,6 м.

Проход обслуживания монтажной стороны щитов в ряде случаев является

эвакуационным проходом. При отсутствии с обоих сторон прохода открытых токоведущих частей на высоте до 2,2 м от пола ширина прохода должна быть не менее 0,8 м. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями до 0,6 м. При наличии открытых токоведущих частей с одной стороны прохода ширина прохода от наиболее выступающих открытых токоведущих частей до противоположной стороны не токоведущих частей должна быть не менее 1 м – при напряжении до 500 В и длине щита до 7 м, 2 м – при напряжении 500 В и длине щита более 7 м, 1,5 м при напряжении выше 500В.

Расстояние между наиболее выступающими частями, расположенными по обе стороны прохода, должно не менее: 1,5 м- при напряжении ниже 500В, 2 м –при напряжении выше 500В.

Голые токоведущие части, находящиеся на расстоянии менее указанных, должны быть ограждены.

Через щитовые помещения не рекомендуется прокладывать транзитные трубопроводы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, а также трубопроводы для транспортировки вредных жидкостей и газа, паропроводов. Запрещается также 14.1вводить в щитовые помещения пожарные водопроводы и устраивать шкафы для пожарных кранов и рукавов. В качестве средств пожаротушения в этих помещениях следует применять углекислотные и порошковые огнетушители.

Прокладка электрических и трубных проводок щитовых помещениях должна быть скрытой. Для этих целей необходимо предусмотреть специальные каналы либо использовать кабельные полуэтажи. Вводы проводок в помещение должно быть надежно уплотнены. В местах перехода каналов из производственного помещения в помещения пункта управления, разделенные противопожарной стеной должны предусматриваться перегородки из несгораемого материала.

Полы в щитовых помещениях должны быть неэлектропроводными, что позволяет значительно улучшить электробезопасность этих помещений. Полы не должны допускать проникновения влаги и газов. Потолки не должны иметь выступающих балок и других строительных деталей. Хорошим решением является подвесной потолок со встроенными светильниками.

Вход в щитовое помещение из производственного помещения с пыльной, сырой, и химически активной средой должны выполняться через коридор или

Щитовые помещения оборудуются установками отопления и вентиляции. Содержание пыли в воздухе помещений не должно превышать 2 мг на 1 м 2 . Предельное содержание вредных веществ не должно превышать значений, указанных

В приложении 2 «Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий»

Для отопления щитовых помещений рекомендуется применять воздушное отопление. Возможно также применять нагревательные панели. При необходимости использовать водяное отопление отопительные приборы и трубопроводы должны быть выполнены из гладких стальных труб со сваренными соединениями.

Температура, влажность, и давление воздуха в пунктах управления должны

отвечать Комфортным условиям.

Для защиты оператора от воздействия высоких а также низких температур в помещениях пунктов управления температура должна быть не ниже 15 0 С при температуре наружного воздуха – 60 0 С и не выше 23 0 С при температуре наружного воздуха + 60 0 С. Комфортные условия для большинства людей

определяются температурой 21 0 С при влажности 30-70%.

Влажность воздуха влияет главным образом на терморегуляцию организма. Оптимальное значение относительной влажности воздуха находится в пределах 40-60%.

Движение воздуха имеет большое значение для терморегуляции организма. Рекомендуемая скорость движения воздуха для помещений пунктов управления 0,25- 0.5м/с.

Для вентиляции помещений пунктов управления применяются в основном механическая вентиляция.

Помещение щитовой должно иметь естественное освещение и искусственное.

Требования к заземлению СА

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством.

Зануление — преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трех фазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.

Малое напряжение — номинальное напряжение не более 42 В между фазами и по отношению к земле, принимаемое в электрических установках для обеспечения электробезопасности.

Зануление имеет ряд принципиальных отличий от защитного заземления.

Как видно из рис. 14.1, при наличии заземления человек, прикасающийся к заземленному корпусу, оказавшемуся под напряжением, присоединен параллельно цепи замыкания на участке между корпусом и землей.

Таким образом, назначение защитного заземления заключается в том, чтобы создать между