- Основы регулирования системы отопления

- Задачи регулирования в системах отопления.

- Суть процесса регулирования отопления.

- Замкнутый регулировочный контур

- Открытый регулировочный контур

- 21. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки.

- 22. Центральное качественное регулирование совмещённой нагрузки.

Основы регулирования системы отопления

Данная статья открывает цикл материалов, который буден посвящен различным аспектам регулирования систем отопления — проектированию, расчетам, используемому оборудованию и сферам его применения. В этой статье остановимся на целях, общих принципах и особенностях регулирования систем водяного отопления.

Задачи регулирования в системах отопления.

Основной целью регулирования отопления является поддержание заданной температуры в помещении при изменяющихся внешних условиях. То есть, вне зависимости от уличной температуры, силы ветра, влажности и прочих условий, в нашем доме должен поддерживаться заданный тепловой комфорт.

Упрощенно, понятие процесса регулирования системы отопления можно охарактеризовать следующим образом:

Регулирование системы отопления – это комплекс мер по максимальному приближению теплоотдачи отопительных приборов к текущей потребности объекта в тепле для поддержания требуемой внутренней температуры при постоянном изменении внешних условий.

Так как в системах водяного отопления нужную нам температуру, как правило, обеспечивают приборы отопления (радиаторы, конвекторы, водяные теплые полы и т.д.), то для поддержания заданной температуры теплоотдача отопительных приборов должна иметь возможность изменяться в зависимости от изменений внешних условий. Если не рассматривать механическое ограничение теплоотдачи отопительного прибора, которое до сих пор иногда применяется в конструкции конвекторов (воздушная заслонка на конвекторе с кожухом), основными способами изменения теплоотдачи являются изменение расхода теплоносителя через прибор и/или изменение температуры теплоносителя.

Таким образом, главная цель регулирования — поддержание требуемой температуры в помещении трансформируется в две основные частные задачи:

— обеспечение расчетного расхода теплоносителя через приборы отопления;

— задание требуемой температуры теплоносителя.

Кроме того, нужно иметь в виду, что в процессе регулирования, как правило, меняются гидравлические режимы работы системы, что может приводить к нарушению стабильности работы и появлению нежелательных шумов. Поэтому в системе регулирования должны быть предусмотрены меры по предотвращению этих негативных явлений.

Суть процесса регулирования отопления.

В общих чертах, процесс регулирования заключается в том, что величина регулируемого параметра находится под постоянным контролем и сравнивается с каким-то заданным значением этого параметра или величиной другого параметра. И в зависимости от их значения подвергается регулированию. Назовем совокупность элементов и алгоритмов регулирования, участвующих в этом процессе регулировочным контуром. Стоит сразу отметить, что таких контуров в системе отопления может быть достаточно много. Примерами таких регулировочных контуров являются поддержание температуры в помещении с помощью отопительного прибора по комнатному термостату или с помощью термостатического клапана на радиаторе отопления, регулирование котловой температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, поддержание заданной температуры теплоносителя в водяном теплом поле и так далее.

Замкнутый регулировочный контур

Рассмотрим простейший замкнутый регулировочный контур, состоящий из прибора отопления, комнатного термостата, выполняющего функции измерительного устройства и контроллера, а также сервопривода с термостатическим клапаном, в качестве исполнительного устройства.

Рис. Замкнутый процесс регулирования в системе отопления

В рассматриваемом контуре регулируемый параметр – температура воздуха в помещении (х), которая формируется под воздействием прибора отопления и некого возмущающего воздействия, например, открытого окна. Для примера, заданное на термостате значение температуры (w) примем равным 23°С, а значение временно сформировавшейся температуры – равным 21°С. Температура воздуха постоянно контролируется измерительным устройством, в качестве которого может служить датчик температуры, встроенный в комнатный термостат. Результат измерения передается на контроллер, который в нашем примере также встроен в термостат. Контроллер сравнивает измеренное значение (21°С) с заданным (23°С) и при наличии рассогласования, подаёт управляющий сигнал на сервопривод на открытие, либо закрытие термостатического клапана. Исполнительное устройство формирует управляющее воздействие (в нашем случае увеличение расхода теплоносителя) на радиатор отопления, вследствие чего его теплоотдача увеличивается и повышает температуру воздуха в помещении. Таким образом образовался замкнутый регулировочный контур, в котором температура в помещении является и регулируемым и контролируемым параметром, и в процессе регулирования влияет сама на себя.

Открытый регулировочный контур

Рассмотрим другой пример контура регулирования, достаточно распространенного в современных системах отопления. Это — так называемый, открытый контур.

Рис. Пример открытого регулировочного контура

Особенность открытого регулировочного контура заключается в том, что, в отличие от закрытого контура, контролируемая и регулируемая величины относятся к различным параметрам. В данном примере контролируемая величина — это температура наружного воздуха, регулируемая — температура теплоносителя, подаваемая в контур теплого пола.

21. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки.

В основу регулирования закладывается закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха. Регулирование по отопительной нагрузке осуществляется в районах с преобладающей отопительной нагрузкой.

Обычно регулирование осуществляется по эквивалентной наружной температуре воздуха, при которой теплопотери зданий через наружные ограждения равны с учетом инфильтрации и солнечной радиации.

∆tин— перепад температур учитывающий эффект инфильтрации

∆tс.р— перепад учитывающий эффект солнечной радиации

a-коэффициент поглощения солнечных лучей наружной поверхностью ограждающих конструкций

qc.p— удельная плотность теплового потока солнечной радиации

αн – коэффициент теплопередачи от наружного воздуха к поверхности наружного ограждения.

Задачей регулирования по отопительной нагрузке является поддержание в отапливаемых помещениях расчетной внутренней температуры.

Р

а)изменение температуры наружного воздуха

б)изменение температуры воды в магистралях тепловой сети.

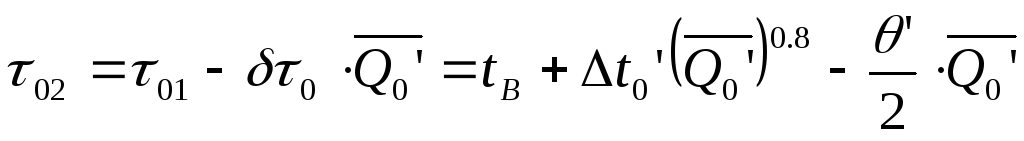

Уравнение температурных графиков:

а)изменение температуры сетевой воды в подающей магистрали

б) температура сетевой воды после отопительной установки

в) температура воды после элеватора или после смесительного устройства

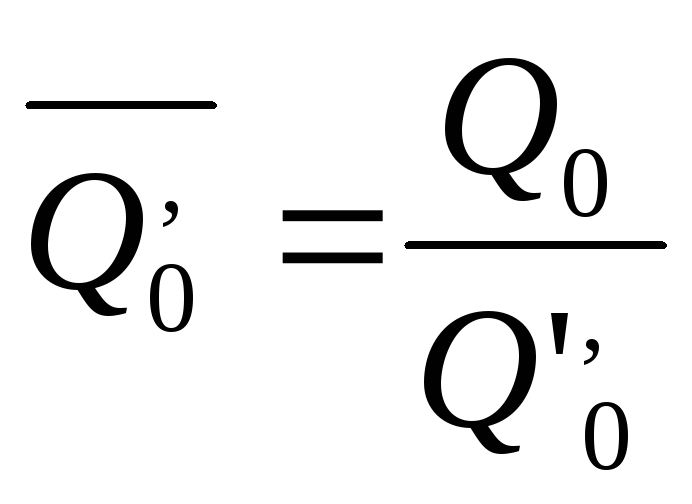

Где

Расчет заключается в определении эквивалента расхода воды в тепловой сети и температуры обратной воды в зависимости от тепловой нагрузки.

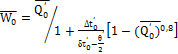

Эквивалент расхода сетевой воды

Температура обратной воды

Задача расчета – определение эквивалента расхода сетевой воды и температуры воды в зависимости от относительной расчетной тепловой нагрузки.

22. Центральное качественное регулирование совмещённой нагрузки.

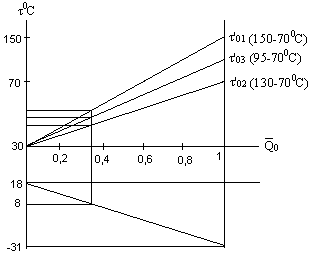

При выборе графика регулирования ориентируются на относительную нагрузку гвс, в зависимости от коэффициента μ

В случае, если μ срн => 0,15, для обеспечения качественного регулирования необходимо центральное регулирование дополнять групповым и регулирование вести по повышенному графику по совмещенной нагрузке отопления и гвс.

В кач-ве импульса для регулирования отопительной нагрузки на центральных тепловых пунктах используется внутренняя t отапливаемых помещений или t устройства, моделирующего tый режим отапливаемых помещений.

Центральное регулирование закрытых систем теплоснабжения может приниматься при любом относительном количестве абонентов с обоими видами нагрузки в случае использования регуляторов систем отопления.

При использовании регуляторов расхода данное регулирование применяется только в том случае, когда не менее 75% жилых и общественных зданий имеют установки гвс.

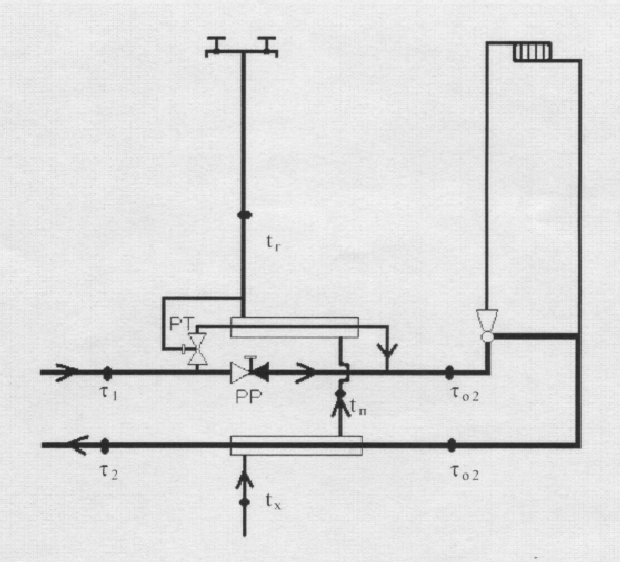

Рассмотрим регулирование по совмещённой нагрузке при закрытой схеме теплоснабжения с 2х ступенчатым последовательным подогревом воды для ГВС.

Расход сетевой воды в рассматриваемой установке регулируется регулятором расхода РР и регулятором температуры РТ. РР поддерживает постоянным заданный расход сетевой воды через сопло элеватора. Когда открывается клапан РТ увеличивается расход воды через подогреватель верхней ступени, РР прикрывается на столько, чтобы расход воды через сопло элеватора не изменялся.

1. Выравнивание неравномерности суточного графика совмещённой нагрузки за счёт использования аккумулирующей способности строит конструкций.

2. минимальный расход сетевой воды, практически = расходу воды на отопление

3. пониженная t сетевой воды за счёт использования теплоты обратной воды для частичного покрытия нагрузки ГВС.

Повышенный график центрального качественного регулирования по совмещённой нагрузке.

Основой для его построения явл-ся график регулирования по отопительной нагр-ке.

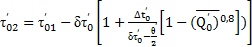

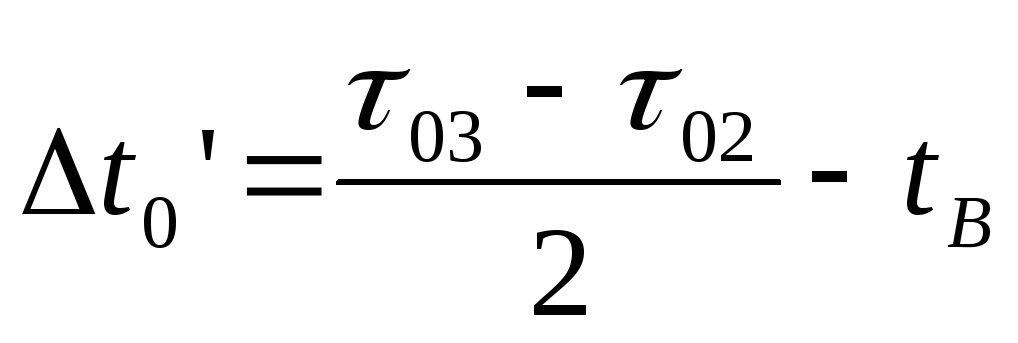

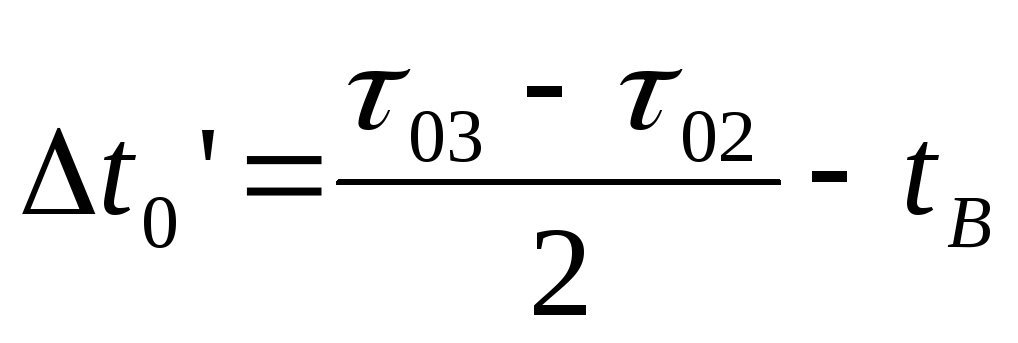

Задача расчёта центрального регулирования заключается в определении t воды в подающей и обратной магистралях при различных t наружного воздуха.

Исходными данными для расчёта являются:

1)μ для типового абонента; 2) расчётный график t для отопления; 3) типовой суточный график для системы ГВС.

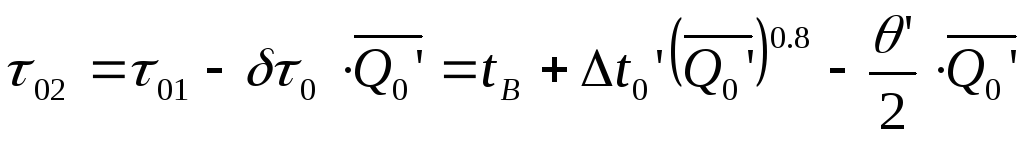

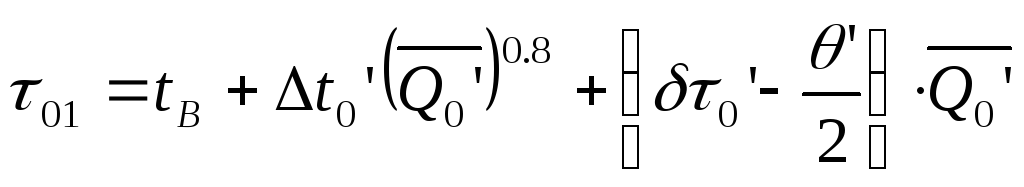

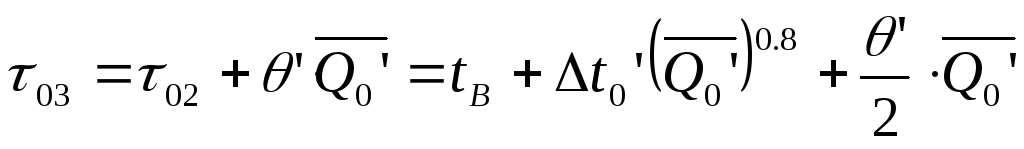

Температурный график регулирования отопительной наргузки строиться по уравнениям:

а)изменение температуры сетевой воды в подающей магистрали

б) температура сетевой воды после отопительной установки

в) температура воды после элеватора или после смесительного устройства

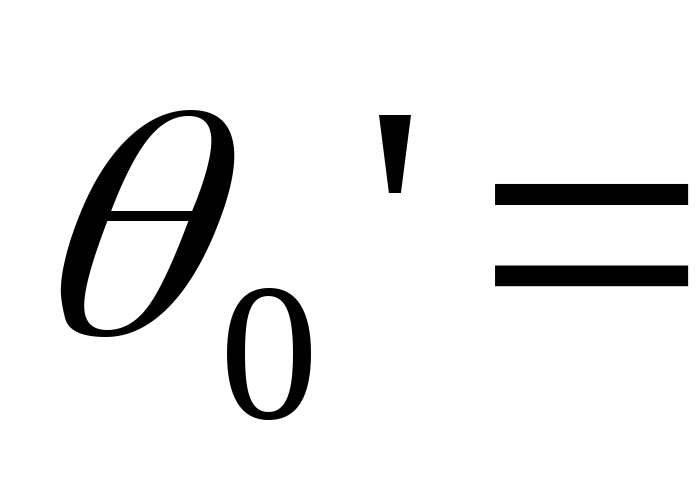

Где

Основной расчёт проводят по балансовой нагрузке системы ГВС

χб – поправочный коэф-т для компенсации небаланса теплоты на отопление, вызываемого неравномерностью суточного графика ГВС (при наличии аккумуляторов горячей воды =1, при отсутствии аккумуляторов горячей воды для жилых и общественных зданий =1,2)

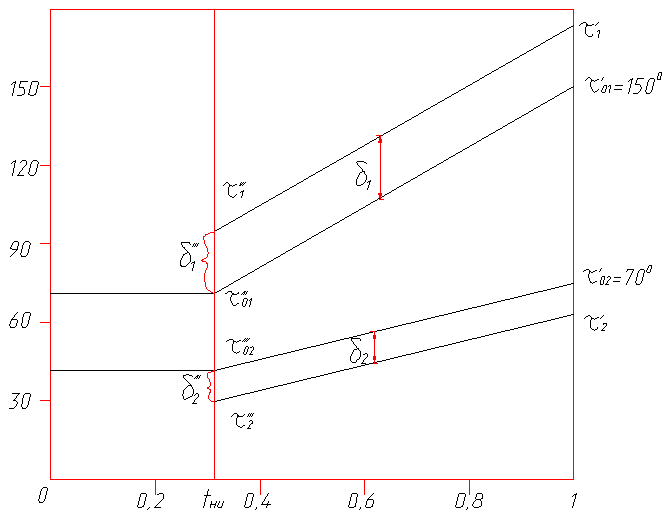

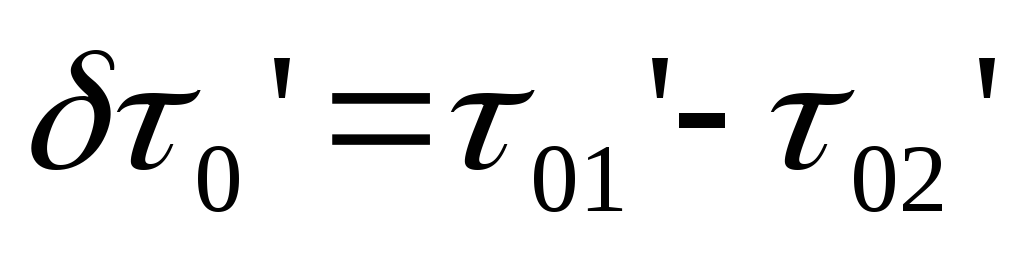

Расчёт t го графика по совмещённой нагрузке заключается в определении перепадов t сетевой воды в подогревателях верхней и нижней ступени при различных значениях tн и Qгв б

δ1 и δ2 – перепад t в подогр. верх. и нижн. ступени соответсвенно.

При балансовой нагрузке сист ГВС суммарный перепад t постоянен при любых t наружного воздуха.

Перепад t в нижней ступени подогревателя ГВС при любых t наружного воздуха.

δ2 ’’’ — перепад t в подогревателе нижней ступени в точке излома tго графика

ρгв б — относительный коэффициент

tх – tхолодной воды

tп – t воды на выходе из подогревателя нижней ступени.

t’’’п — температура воды из подогревателя нижней ступени в точке излома температурного графика

при балансовой нагрузке гвс суммарный перепад температур в подогревателе верхней и нижней ступени постоянен:

перепад температур в подогревателе верхней ступени δ1 = δ-δ2

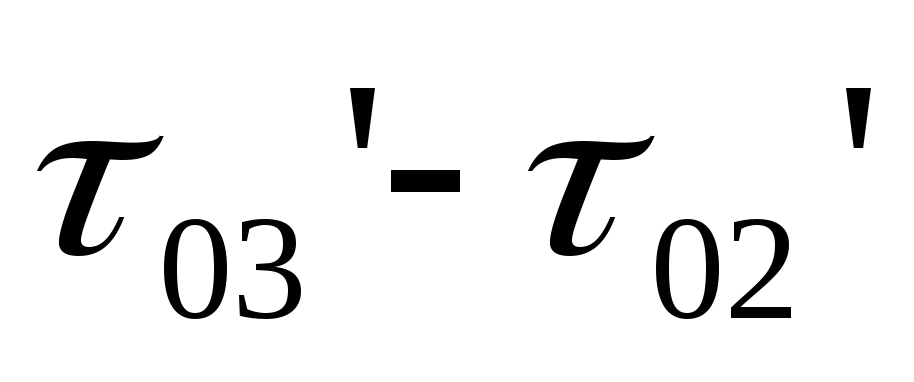

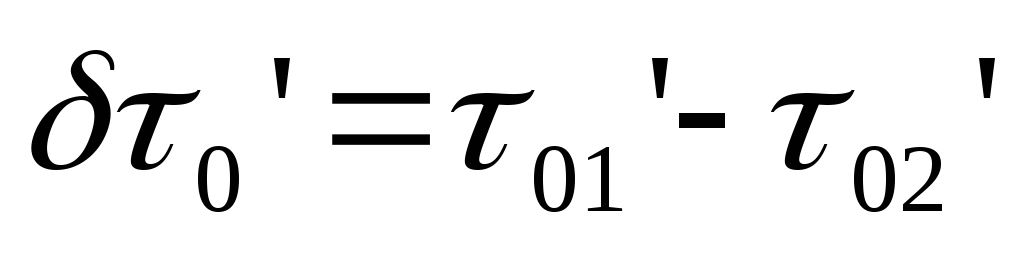

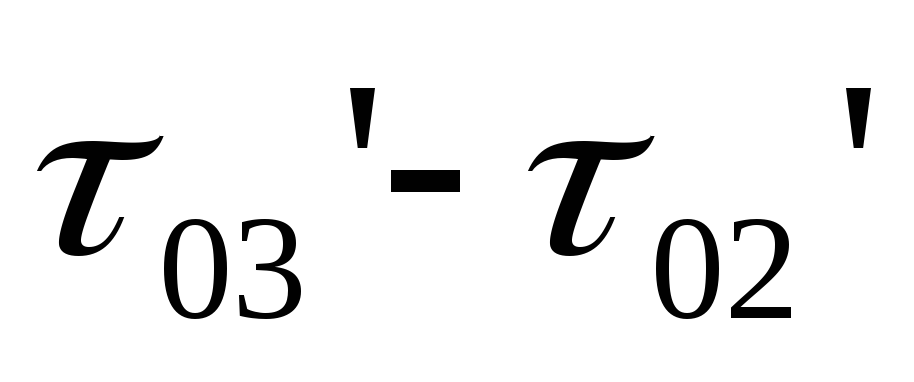

по найденным значениям δ1 и δ2 и известным значениям τ01 ’ и τ02 ’ определяют τ1 и τ2:

то есть при центральном регулировании по совмещенной нагрузке отопления и гвс температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети выше, чем по отопительному графику, τ1> τ01, поэтому график называется отопительным.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.