- Мифы «гравитационки»

- Твердотопливный котел в гравитационной системе отопления открытого типа

- Двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

- Одноконтурная двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

- Двухконтурная двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

- Двухтрубная система отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

- Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

- Типовая система отопления дома.

Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

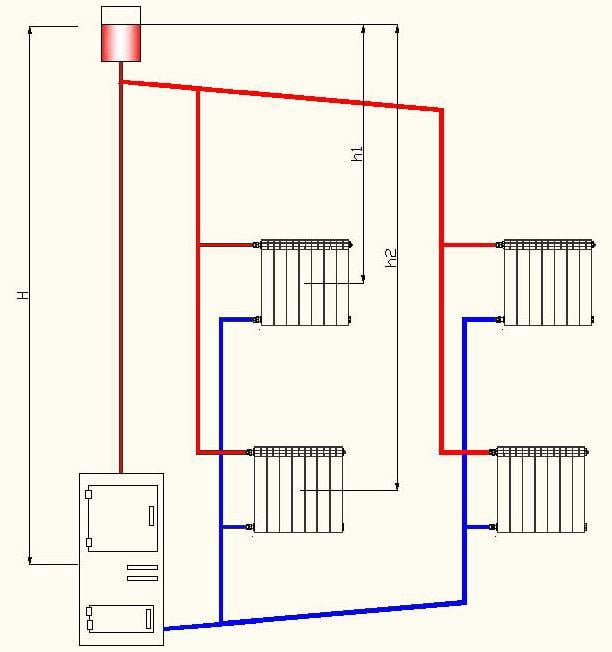

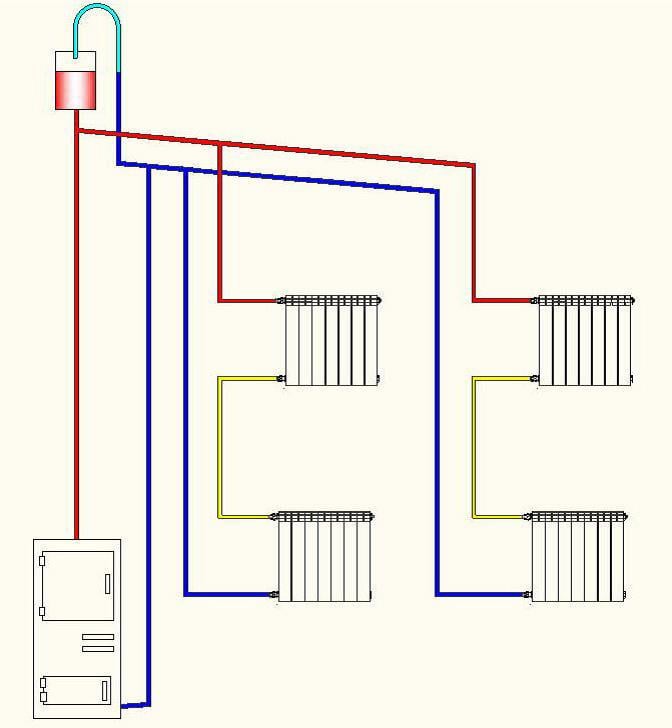

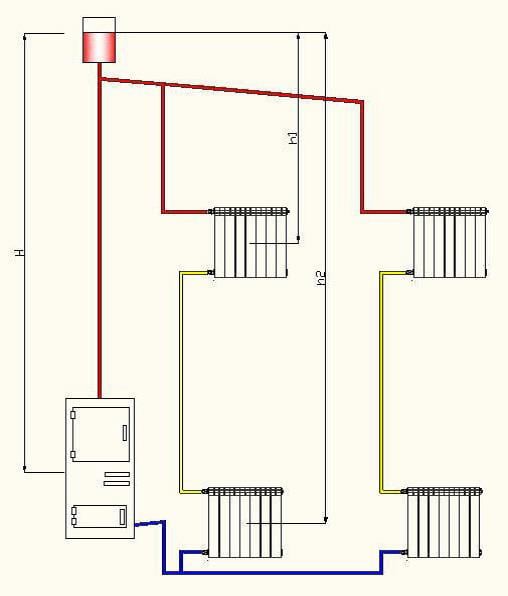

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h1 = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h2 = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Для радиатора первого яруса оно составит:

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

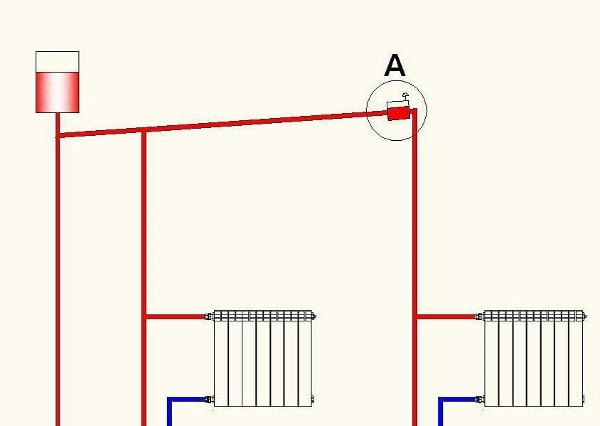

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

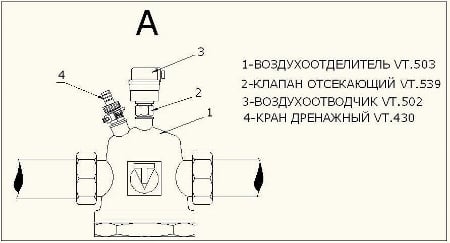

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

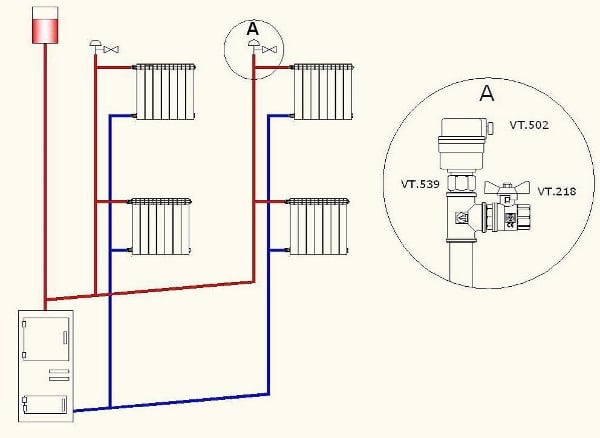

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h1 = 3 м, h2 = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

Здесь: ρ1 = 965 кг/м 3 – плотность воды при 90 °С; ρ2 = 977 кг/м 3 – плотность воды при 70 °С; ρ3 = 973 кг/м 3 – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

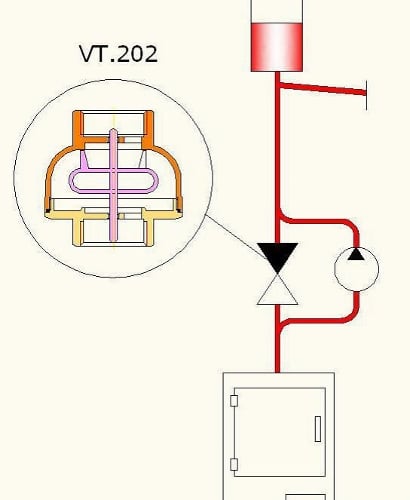

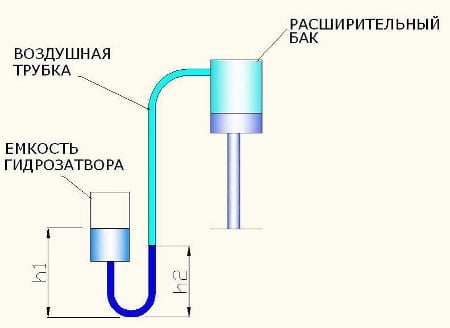

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

- расширительный бак можно врезать только над главным стояком;

- в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;

- регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;

- естественная циркуляция не работает в межсезонье;

- байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;

- водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Твердотопливный котел в гравитационной системе отопления открытого типа

Основная особенность гравитационной схемы отопления в том, что вода самотеком циркулирует по системе, в которой в качестве отопительных приборов чаще всего используются змеевики из труб большого диаметра.

Преимущества систем с естественной циркуляцией теплоносителя в том, что они самые простые, относительно долговечные (при правильной эксплуатации могут работать более 40 лет без капитального ремонта) и функционируют на основе физических законов, не требуя дорогостоящего оборудования и дополнительных источников энергии.

Основные недостатки гравитационной системы отопления:

— сокращенный радиус действия (до 30 м по горизонтали) из-за небольшого циркуляционного давления;

— медленное включение в работу из-за большой теплоемкости воды и слабого циркуляционного давления;

— опасность замерзания воды в расширительном баке, смонтированном в неотапливаемом помещении. «

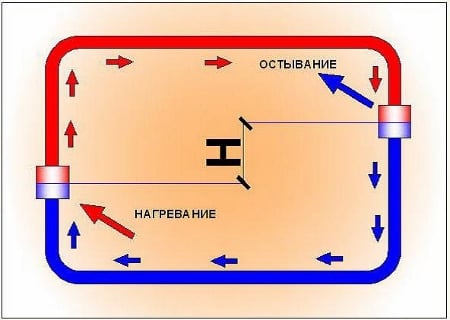

Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (рис. 1) состоит из котла, трубопроводов (подающего и обратного), нагревательных приборов и расширительного бака.

Рисунок 1. Схема гравитационного отопления. 1-котел, 2-бак, 3-подающая труба, 4- радиатор, 5-обратная труба.

Вода нагревается в котле и поступает по подающим трубам и стоякам в нагревательные приборы, отдает им часть тепла, после чего по обратным трубам возвращается в котел. Там она снова нагревается до заданной температуры, и цикл повторяется.

При этом все горизонтальные трубопроводы монтируют с наклоном в сторону движения воды, благодаря чему нагретая вода, поднявшись по стояку из-за температурного расширения и выталкивания более холодной водой обратного трубопровода, расходится по горизонтальным отводам самотеком. Охлажденная вода тоже самотеком поступает в котел.

Стоит отметить, что уклоны трубопроводов также способствуют отводу пузырьков воздуха к расширительному баку: так как газ легче воды, он идет вверх, а наклонные участки труб не дают ему задерживаться, он беспрепятственно поступает в расширительный бак, а затем и в атмосферу.

Постоянное давление в системе создает расширительный бак. Он принимает увеличивающийся при нагревании объем воды и отдает воду обратно в трубы при ее охлаждении.

Вода поднимается благодаря расширению и гравитационному давлению. Циркуляция происходит из-за разности плотностей нагретой и охлажденной воды. При этом гравитационное давление расходуется на движение воды и преодоление в трубопроводах сопротивлений. Последние вызываются трением воды о стенки труб и имеющимися в системе местными сопротивлениями, к которым относятся ответвления и изгибы трубопроводов, арматура, а также нагревательные приборы. Чем больше сопротивлений, тем выше гравитационное давление. Чтобы снизить трение воды, используют трубы большого диаметра. Циркуляционный напор зависит от плотности горячей и охлажденной воды, а также,от разности отметок центра котла и центра нижнего отопительного прибора — чем больше разность высот между ними, тем лучше будет циркулировать вода в системе.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

В такой системе вода из котла поднимается по подающим трубам вверх и поступает по стоякам и отводкам в нагревательные приборы (рис. 2).От радиаторов теплоноситель по обратным стоякам и подводкам идет в обратный трубопровод, а затем в котел. Поскольку каждый прибор обслуживается двумя трубопроводами, система называется двухтрубной.

Рисунок 2. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя. а-общий вид, б -расширительный бак, в-схема подпитки, 1-подающий трубопровод, 2-обратный трубопровод, 3-сиггнальный трубопровод, 4-водопровод, 5-отверстия для ручной заливки системы и отвода воздуха, 6-подача, 7-перелив, 8-шаровый кран, 9-фильтр, 10-обратный клапан.

Вода поступает в систему через водопровод, а при его отсутствии теплоноситель заливают вручную через отверстие расширительного бака. Последний может быть без циркуляции воды и с циркуляцией воды.

Рисункок 3. Схема отопления с расширительным бачком сложной конструкции: а — общий вид; б — схема расширительного бака; 1 — подающая труба; 2 — обратная труба; 3 — контрольная труба; 4— труба перелива

Расширительный бак без циркуляции воды — это емкость с двумя трубами, одна из которых является подающим стояком системы отопления, а другая — сигнализатором, предупреждающим о заполнении бака водой. Подающая труба может быть вварена в бачок как сбоку, так и снизу. Сигнальная труба монтируется в бачок только сбоку, в 10 см от верхнего края. У такой конструкции бака есть недостатки: во-первых, приблизительно 1 раз в 6 месяцев необходимо проверять наличие воды в расширителе, во-вторых, бачок следует утеплять, так как вода остывает в нем и может замерзнуть при сильных морозах. В расширительный бак сложной конструкции (с циркуляцией воды) вваривают 3-4 трубы (рис. 3). Подающая и обратная трубы обеспечивают циркуляцию воды в баке, снижая вероятность ее замерзания. Трубы перелива и контроля регулируют уровень наполнения бачка. Когда система заполняется водой, на нижнем конце контрольной трубы открывают кран и, как только из него польется вода, заполнение системы останавливают, кран закрывают. Труба перелива функционирует в бачке сложной конструкции та же, как и в бачке без циркуляции воды.

Одноконтурная двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

В такой системе котел устанавливают в начале контура, а трубную разводку выполняют слева и справа от него, опоясывая таким образом весь дом по периметру. При этом длина кольца по горизонтали не должна быть более 20 м. Чем длиннее кольцо, тем сильнее в нем гидравлическое сопротивление.

Двухконтурная двухтрубная система отопления с верхней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

В такой системе котел устанавливают в центре, а трубную разводку выполняют в обе стороны от него. При этом длина кольца по горизонтали не должна превышать 20 м. Кроме того, длина колец системы и количество секций радиаторов должны быть примерно одинаковыми. Это помогает обеспечить гидравлическую балансировку системы.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя.

В такой системе подающий трубопровод прокладывают снизу рядом с обратным (рис. 4), благодаря чему вода по подающим стоякам двигается снизу вверх, а затем, пройдя через радиаторы, по обратным стоякам и подводкам поступает в обратный трубопровод и в котел.

Рисунок 4. Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя: 1 — подающий трубопровод; 2 — обратный трубопровод; 3 — сигнальный трубопровод; 4 — водопровод; 5 — кран Маевского.

Воздух удаляется из системы через краны Маевского, которые устанавливаются на всех радиаторах, или через автоматические клапаны-воздухоотводчики.

Системы с нижней разводкой могут быть как одноконтурными, так и двухконтурными (рис. 5).

Рисунок. 5 Схемы одноконтурной и двухконтурной двухтрубной системы отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией теплоносителя: а, б — двухконтурные системы; в — одноконтурная система со встречным движением теплоносителя; г — одноконтурная система с попутным движением теплоносителя.

Чтобы избежать постоянного стравливания воздуха, систему можно оборудовать так называемыми воздушными трубопроводами, которые будут собирать воздух и выводить его в расширительный бак (рис. 6).

Рисунок 6. Схема системы отопления с естественной циркуляцией, нижней разводкой и отводящей воздушной линией: 1 — расширительный бак; 2 — воздушный трубопровод

Однако такая система не оправдывает себя, поскольку очень напоминает систему с верхней разводкой и требует такого же количества труб.

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.

Такая система устраивается только с верхней разводкой подающего трубопровода. Обратные стояки в системе отсутствуют. Однотрубные системы монтируются по двум схемам — проточной и схеме с замыкающими участками. В проточной схеме подающий стояк отсутствует — радиаторы по высоте дома последовательно соединены друг с другом. Горячая вода идет сверху вниз, течет через все радиаторы. В нижние приборы она поступает охлажденной, в результате чего в верхних комнатах дома тепло, а в нижних — холодно. Эта проблема устраняется установкой на нижних этажах радиаторов с большим количеством секций.

Стоит отметить, что в проточной системе нет возможности установить регулировочные краны, поскольку перекрытие крана у любого из радиаторов приведет к тому, что вода перестанет поступать во все радиаторы, присоединенные к данному стояку. Также в такой системе исключена регулировка температуры воздуха в помещениях.

В схеме с замыкающими участками — байпасами — часть воды из стояка идет в верхние радиаторы. Оставшаяся вода поступает в нижние радиаторы. В такой системе вода почти не остывает, и разница температур в помещениях нижних и верхних этажей небольшая.

Типовая система отопления дома.

Система квартирного отопления — это система с естественной циркуляцией теплоносителя, предназначенная для обеспечения теплом одной или нескольких квартир на одном этаже. В такой системе центр котла расположен выше центра радиаторов, поэтому гравитация в циркуляционном напоре отсутствует или имеет отрицательные значения. Вода в системе циркулирует только за счет разности плотностей.

Чтобы заставить циркулировать теплоноситель, котел устанавливают как можно ниже, трубы монтируют с уклоном, стояк с горячей водой утепляют до разводки, а последнюю размещают под потолком.

Система квартирного отопления (рис. 7) состоит из котла, который устанавливают, как правило, на кухне, главного стояка, проложенного под потолком горячего подающего трубопровода, горячих стояков, нагревательных приборов, обратных стояков и обратного трубопровода.

Расширительный бак устанавливают в теплом помещении и соединяют с главным стояком. От расширительного бака прокладывают трубу, которая служит одновременно переливной, сигнальной и воздушной, к кухонной раковине.

Рисунок 7. Схема отопления дома: а — общий вид; б — подсоединение труб к котлу; 1 — подающая труба; 2 — труба с функциями переливной, сигнальной и воздушной; 3 — водопровод; 4 — обратная труба