- Тепловая характеристика здания и расчет потребности в тепле на отопление по укрупненным измерителям

- Удельная тепловая характеристика здания и расчет теплопотребности на отопление по укрупненным показателям

- Теплоэнергетические нормативы для теплозащиты зданий

- 1. Введение

- 2. О терминологии и сущности понятий

- 3. Минимальная удельная тепловая характеристика как нормативное значение

Тепловая характеристика здания и расчет потребности в тепле на отопление по укрупненным измерителям

Для теплотехнической оценки конструктивно-планировочных решений и для ориентировочного расчета теплопотерь зданий пользуются показателем — удельная тепловая характеристика здания q.

Величина q, Вт/(м 3 *К) [ккал/(ч*м 3 *°С)], определяет средние теплопотери 1 м 3 здания, отнесенные к расчетной разности температур, равной 1°:

где Qзд — расчетные теплопотери всеми помещениями здания;

V — объем отапливаемой части здания до внешнему обмеру;

tп-tн — расчетная разность температур для основных помещений здания.

Величину q определяют в виде произведения:

где q0 — удельная тепловая характеристика, соответствующая разности температур Δt0=18-(-30)=48°;

βt — температурный коэффициент, учитывающий отклонение фактической расчетной разности температур от Δt0.

Удельная тепловая характеристика q0 может быть определена по формуле:

Эту формулу можно преобразовать в более простое выражение, пользуясь приведенными в СНиП данными и приняв, например, за основу характеристики для жилых зданий:

где R0 — сопротивление теплопередаче наружной стены;

ηок — коэффициент, учитывающий увеличение теплопотерь через окна по сравнению с наружными стенами;

d — доля площади наружных стен, занятая окнами;

ηпт, ηпл -коэффициенты, учитывающие уменьшение теплопотерь через потолок и пол по сравнению с наружными стенами;

Fc — площадь наружных стен;

Fп — площадь здания в плане;

V — объем здания.

Зависимость удельной тепловой характерношки q0 от изменения конструктивно-планировочного решения здания, объема здания V и относительного к R0 тр сопротивления теплопередаче наружных стен β, высота здания h, степени остекления наружных стен d, коэффициента теплопередачи окон kон и ширины здания b.

Температурный коэффициент βt равен:

Формула соответствует значениям коэффициента βt, которые обычно приводятся в справочной литературе.

Характеристикой q удобно пользоваться для теплотехнической оценки возможных конструктивно-планировочных решений здания.

Если в формулу подставить значение Qзд, то ее можно привести к виду:

Величина тепловой характеристики, зависит от объема здания и, кроме того, от назначения, этажности и формы здания, площади и теплозащиты наружных ограждений, степени остекления здания и района строительства. Влияние отдельных факторов на величину q очевидно из рассмотрения формулы. На рисунке показана зависимость qо от различных характеристик здания. Реперной точке на чертеже, через которую проходят все кривые, соответствуют значения: qо=О,415 (0,356) для здания V=20*103 м 3 , шириной b=11 м, d=0,25 Ro=0,86(1,0), kок=3,48 (3,0); длиной l=30 м. Каждая кривая соответствует изменению одной из характеристик (дополнительные шкалы по оси абсцисс) при прочих равных условиях. Вторая шкала на оси ординат показывает эту зависимость в процентах. Из графика видно, что заметное влияние на qo оказывает степень остекленности d и ширина здания Ь.

График отражает влияние теплозащиты наружных ограждений на общие теплопотери здания. По зависимости qo от β

Величины q для зданий различных назначений и объемов приводятся в справочных пособиях. Для гражданских зданий эти значения изменяются в следующих пределах:

| Объем здания, тыс. м 3 | До 5 | 10 | 15 | > 15 |

| Тепловая характеристика q: | ||||

| Вт/(м 3 *К) | 0,56—0,41 | 0,52—0,35 | 0,49—0,31 | 0,46—0,21 |

| [ккал/ч м 3 °C] | 0,48—0,35 | 0,45—0,3 | 0,42—0,27 | 0,4—0,18 |

Потребность в тепле на отопление здания может заметно отличаться от величины теплопотерь, поэтому можно вместо q пользоваться удельной тепловой характеристикой отопления здания qот, при вычислении которой по верхней формуле числитель подставляют не теплопотери, а установочную тепловую мощность системы отопления Qот.уст.

где Qот — определяется по формуле:

где Qorp — потери тепла через наружные ограждения;

Qвент — расход тепла на нагревание воздуха, поступающего в помещение;

Qтexн — технологические и бытовые тепловыделения.

Значения qот могут быть использованы для расчета потребности в тепле на отопление здания по укрупненным измерителям по следующей формуле:

Расчет тепловых нагрузок на системы отопления по укрупненным измерителям используют для ориентировочных подсчетов при определении потребности в тепле района, города, при проектировании центрального теплоснабжения и пр.

Удельная тепловая характеристика здания и расчет теплопотребности на отопление по укрупненным показателям

Для теплотехнической оценки объемно-планировочных и конструктивных решений, а также для ориентировочного расчета теплопотерь здания пользуются показателем – удельная тепловая характеристика здания q, Вт/(м 3 × о С), которая при известных теплопотерях здания равна

где Qзд – расчетные теплопотери через наружные ограждения всеми помещениями здания, Вт;

V – объем отапливаемого здания по внешнему обмеру, м 3 ;

(tп – tн) – расчетная разность температуры для основных (наиболее представительных) помещений здания, о С.

Величина q определяет средние теплопотери 1 м 3 здания, отнесенные к разности температуры 1 о С. Ее можно определить заранее

где qо – эталонная удельная тепловая характеристика, соответствующая разности температуры Dtо = 18 – (-30) = 48 о С, Вт/(м 3 × о С);

bt – температурный коэффициент, учитывающий отклонение фактической разности температуры от Dtо.

Температурный коэффициент bt равен

Формула (2.7) соответствует значениям коэффициента bt, которые обычно приводятся в справочной литературе.

Характеристикой q удобно пользоваться для теплотехнической оценки возможных конструктивно-планировочных решений здания. Ее величину обычно приводят в перечне основных характеристик проекта.

Расчет тепловых нагрузок на системы отопления по укрупненным показателям используют только для ориентировочных подсчетов и при определении потребности в теплоте района, города, т.е. при проектировании централизованного теплоснабжения.

Если принять, как это имеет место для жилых зданий, что теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха приблизительно компенсируются тепловыми и технологическими теплопоступлениями, а также исходить из предельно допустимых дополнительных потерь в системе отопления, то установочная тепловая мощность системы по укрупненным показателям может быть принята равной

если согласно СНиП [2] дополнительные теплопотери принять равными 7%.

Значение удельной тепловой характеристики используют для приблизительного подсчета теплопотерь здания

Расход теплоты в произвольный момент отопительного сезона определяется, исходя из предположения незначительного различия теплового баланса зданий, продолжительности отопительного периода DZо.п и средней температуры отопительного периода tо.п. Тогда годовая потребность в теплоте, Вт×ч, для отопления здания в этом случае

Теплоэнергетические нормативы для теплозащиты зданий

Ю. А. Табунщиков, доктор техн. наук, член-корр. РААСН

М. М. Бродач, канд. техн. наук, доцент МАрхИ

1. Введение

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию Федеральных нормативных документов и по созданию системы региональных нормативных документов. В первую очередь и главным образом это относится к нормативным документам по энергосбережению в зданиях. Нормирование теплопотребления и теплопотерь здания потребовало использования в нормативных документах ряда новых терминов, например, «здание с эффективным использованием энергии», «удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период», «теплозащита здания», «удельная тепловая характеристика здания», «удельная энергоемкость системы отопления здания за отопительный период» и другие. Имея в виду здесь разработку МГСН 2.01-94 и МГСН 2.01-99, отметим, что это была новаторская работа, выполненная в сложных условиях переходного периода, сформулировавшая реальные пути повышения тепловой эффективности зданий массовой застройки.

Теперь задача широкого круга пользователей этих документов — принять участие в их совершенствовании, как, собственно говоря, традиционно было со всеми нормативными документами. Представляется, что это совершенствование должно осуществляться, как минимум, в двух направлениях: в части терминологии и в части нормативных показателей.

2. О терминологии и сущности понятий

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода определяется в МГСН 2.01-99 как количество теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к единице общей отапливаемой площади здания. Известно, что при одних и тех же теплопотерях здания затраты энергии для поддержания нормативных параметров зависят от вида (типа) системы отопления и системы вентиляции. Таким образом, оправдано сравнение удельного расхода тепловой энергии на отопление для зданий с одинаковыми системами отопления и системами вентиляции. Понимая, что коль скоро целью МГСН является повышение теплозащиты зданий, надо использовать (применять) значения удельных теплопотерь здания, например, за отопительный период или за наиболее холодную пятидневку. Отношение величины удельных теплопотерь здания (обозначим эту величину qT, кВт·ч/м 2 ) к величине удельного расхода тепловой энергии на отопление без учета бытовых тепловыделений и теплопоступлений от солнечной радиации (qh, кВт˙ч/м 2 ) характеризует эффективность (или КПД) системы отопления: чем ближе эта величина к единице, тем лучше выбрана система отопления и тем меньше энергия, потребляемая от источника теплоснабжения системы отопления.

| |||||||||||||||||||

| Таблица Характерные расчетные периоды для оценки теплоэнергетических показателей здания | ||||||||||||||||||

|

Теплоэнергетическое воздействие наружного климата на поверхность здания может оказывать положительное или отрицательное влияние на его тепловой баланс и, следовательно, теплоэнергетическую нагрузку на систему отопления и кондиционирования воздуха. Например, воздействие солнечной радиации на здание в зимнее время снижает нагрузку на систему отопления. Теплоэнергетическое воздействие наружного климата на тепловой баланс здания можно оптимизировать за счет выбора при проектировании формы и ориентации здания. Эта задача давно привлекает внимание специалистов [2, 3, 4]. Рассмотрим эту возможность.

В зависимости от положения и ориентации наружной поверхности здания она подвергается различному теплоэнергетическому воздействию наружного климата. Рассмотрим возможность оптимизации теплоэнергетического воздействия наружного климата на тепловой баланс здания путем изменения его формы и ориентации.

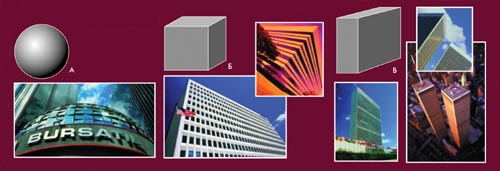

При отсутствии солнечной радиации и ветра и при отрицательных значениях температуры наружного воздуха наименьшие теплопотери через ограждения обеспечивает сферическая форма здания (рис. 1А). Наиболее приближенной к сфере фигурой является куб (рис. 1Б). Следовательно, если имеет место только температурное воздействие наружного климата на здание, то идеальной формой здания является куб. Но теплоэнергетическое воздействие солнечной радиации и ветра на различно ориентированные поверхности здания также различно. Для увеличения теплопоступлений от солнечной радиации в зимнее время необходимо увеличить площадь ограждений южной ориентации, так как в зимнее время на поверхность южной ориентации поступает тепла солнечной радиации даже больше, чем в летнее. Таким образом, чтобы оптимальным образом учесть влияние солнечной радиации и ветра на тепловой баланс здания, его форма должна быть изменена от кубической к параллелограмму (рис. 1В).

В [1] было получено выражение для определения минимальной удельной тепловой характеристики q min h здания прямоугольной формы, если его ориентация и форма оптимальным образом учитывают теплоэнергетическое воздействие наружного климата:

Здесь Ah, h, pi — соответственно общая площадь здания, высота этажа и коэффициент остекления; qwi и qFi — соответственно тепловые потоки через стены и заполнения световых проемов, вычисляемые с учетом падающей солнечной радиации и фильтрации воздуха по формулам, приведенным, например, в [1]; i=1, 2. 6; индексы i=1, i=3 относятся к продольным стенам, i=2, i=4 относятся к торцевым стенам, i=5 — к покрытию, i=6 — к цокольному перекрытию.

Связь между формулой (1) и формулой (3.12) МГСН 2.01-99 имеет следующий вид:

где Q y int, v , b hi, Ah — то же, что в п. 3.5.6 МГСН 2.01-99.

Принципиальным отличием величин, рассчитанных по формуле (2) и по формуле (3.12) МГСН 2.01-99, является то, что расчет по формуле (2) дает минимальное значение расчетного удельного расхода энергии на отопление здания, когда его ориентация и форма оптимальным образом учитывают теплоэнергетическое воздействие наружного климата на здание.

По существу формулы (3.12) МГСН 2.01-99 хотелось бы отметить следующее: расчет потребности в тепловой энергии на отопление здания по формуле (3.9) МГСН выполняется с учетом бытовых теплопоступлений, что отвечает существу задачи расчета, но вряд ли правильно учитывает бытовые теплопоступления при определении «расчетного удельного расхода энергии на отопление здания», который отражает теплозащитные качества здания.

Используя формулу (2), можно определить расчетный минимальный удельный расход тепловой энергии на отопление проектируемого здания и сравнить его с расчетным удельным расходом тепловой энергии на отопление здания, рассчитанным в соответствии с требованиями МГСН 2.01-99 по формуле (3.12). Если отличие будет значительным даже при условии, что характеристика, рассчитанная по МГСН 2.01-99, удовлетворяет нормативным требованиям таблицы 3.3 МГСН, это означает, что ориентация и размеры проектируемого здания существенно не оптимальным образом учитывают теплоэнергетическое воздействие наружного климата и проект здания нуждается в корректировке.

Отнеся расчетный минимальный удельный расход тепловой энергии на отопление здания q des h.min к расчетному удельному расходу тепловой энергии на отопление здания q desh, принятого к проектированию, введем показатель, характеризующий теплоэнергетическую эффективность проектного решения:

Если величина e существенно отличается от единицы (например, меньше 0,7), то проектируемое здание нуждается в корректировке в части оптимизации учета теплоэнергетического воздействия наружного климата.

Проведем сопоставительные расчеты для здания серии П44Т-1/17Н1, расположенного в Москве. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление был рассчитан по методике, изложенной в МГСН 2.01-99 [5]. Затем удельный расход был рассчитан по формуле (2), учитывающей оптимальным образом направленное воздействие на здание наружного климата. При расчете по формулам (2) настоящей статьи значения интенсивности солнечной радиации принимались по табл. 3.5 МГСН. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания серии П44Т-1/17Н1 равен 102,0 (эта величина отражена в энергетическом паспорте здания). Удельный расход тепловой энергии на отопление здания, рассчитанный по формуле (2), равен 78,0, и показатель теплоэнергетической эффективности проектного решения равен 0,77. Чтобы оптимальным образом учесть влияние солнечной радиации, здание должно иметь меридиональную ориентацию и размеры в плане северной и южной сторон 16,7 м, западной и восточной — 18,8 м, число этажей — 25.

Таким образом, оптимальный учет теплоэнергетического воздействия наружного климата на здание позволяет снизить удельный расход тепловой энергии на отопление на 23%.

Представляется, что разработка проекта здания на основе величины удельного расхода тепловой энергии системой отопления проектируемого здания за отопительный период (п. 3.3.1 МГСН 2.01-99) может быть оправдана в том случае, если ставится задача об экономии топливно-энергетических ресурсов в течение отопительного периода. Однако, в ряде случаев определяющим показателем энергоэффективности здания является установочная мощность системы отопления. В этом случае разрабатывать проект здания следует на основе величины удельного расхода тепловой энергии системой отопления проектируемого здания для наиболее холодной пятидневки. Более общий случай имеет место, когда здание оборудовано системой кондиционирования воздуха для охлаждения в летнее время. Здесь разрабатывать проект следует с учетом удельных расходов энергии для холодного и теплого периодов года.

В результате представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении в нормативные документы удельных теплоэнергетических показателей зданий, определяющих их теплоэнергопотребление в характерные расчетные периоды времени: наиболее холодную пятидневку, отопительный период, самый жаркий месяц, период охлаждения и т. д. Уровень энергетических затрат в характерные расчетные периоды времени будет являться основанием для выбора расчетного значения удельного теплоэнергетического показателя. Предлагается следующая система удельных теплоэнергетических показателей здания (см. таблицу на с. 28).

Формула (2) позволяет выполнить расчет минимальных удельных тепловых характеристик для всей представленной выше системы удельных теплоэнергетических показателей зданий при подстановке в нее соответствующих климатических параметров.