- Законодательная база Российской Федерации

- Действия

- Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: знакомство с термином и смежными понятиями

- Что это такое

- Определение

- Градусо-сутки

- Единицы измерения

- Нормированные параметры

- Для одноквартирных одноэтажных отдельностоящих домов

- Для многоквартирных домов, общежитий и гостиниц

- Вычисления

- Энергоносители

- Заключение

- Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия

- Главная

- «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ВСН 53-86(р)» (утв. Приказом Госстроя СССР от 24.12.86 N 446)

| Наименование документ | «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ВСН 53-86(р)» (утв. Приказом Госстроя СССР от 24.12.86 N 446) |

| Вид документа | приказ, правила |

| Принявший орган | госстрой ссср |

| Номер документа | ВСН 53-86(Р) |

| Дата принятия | 01.01.1970 |

| Дата редакции | 24.12.1986 |

| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |

| Статус | действует |

| Публикация |

|

| Навигатор | Примечания |

Пример 5. Определение физического износа системы центрального отопления

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации — 18 лет.

Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конверторов.

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры.

По табл. 66 такому состоянию системы соответствует износ 45%.

С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов системы уточняем физический износ по сроку их эксплуатации (см. рис. 4 и рекомендуемое Прил. 4).

Заполняем табл. 3:

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |

| Магистрали | 25 | 18 | 60 | 15 |

| Стояки | 27 | 18 | 40 | 10,8 |

| Отопительные приборы | 40 | 18 | 40 | 16 |

| Запорная арматура | 7 | 3 | 30 | 2,1 |

| Калориферы | 1 | 3 | 25 | 0,4 |

Итого: физический износ системы центрального отопления — 44,3%.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: знакомство с термином и смежными понятиями

Что это такое – удельный расход тепла на отопление? В каких величинах измеряется удельный расход тепловой энергии на отопление здания и, главное, откуда берутся его значения для расчетов? В этой статье нам предстоит познакомиться с одним из основных понятий теплотехники, а заодно изучить несколько смежных понятий. Итак, в путь.

Осторожно, товарищ! Вы входите в дебри теплотехники.

Что это такое

Определение

Определение удельного расхода тепла дается в СП 23-101-2000. Согласно документу, так называется количество тепла, нужное для поддержания в здании нормируемой температуры, отнесенное к единице площади или объема и к еще одному параметру – градусо-суткам отопительного периода.

Для чего используется этот параметр? Прежде всего – для оценки энергоэффективности здания (или, что то же самое, качества его утепления) и планирования затрат тепла.

Собственно, в СНиП 23-02-2003прямо говорится: удельный (на квадратный или кубический метр) расход тепловой энергии на отопление здания не должен превышать приведенных значений.

Чем лучше теплоизоляция, тем меньше энергии требует обогрев.

Градусо-сутки

Как минимум один из использованных терминов нуждается в разъяснении. Что это такое – градусо-сутки?

Это понятие прямо относится к количеству тепла, необходимому для поддержания комфортного климата внутри отапливаемого помещения в зимнее время. Она вычисляется по формуле GSOP=Dt*Z, где:

- GSOP – искомое значение;

- Dt – разница между нормированной внутренней температурой здания (согласно действующим СНиП она должна составлять от +18 до +22 С) и средней температурой самых холодных пяти дней зимы.

- Z – длина отопительного сезона (в сутках).

Как несложно догадаться, значение параметра определяется климатической зоной и для территории России варьируются от 2000 (Крым, Краснодарский край) до 12000 (Чукотский АО, Якутия).

Единицы измерения

В каких величинах измеряется интересующий нас параметр?

- В СНиП 23-02-2003 используются кДж/(м2*С*сут) и, параллельно с первой величиной, кДж/(м3*С*сут).

- Наряду с килоджоулем могут использоваться другие единицы измерения тепла – килокалории (Ккал), гигакалории (Гкал) и киловатт-часы (КВт*ч).

Как они связаны между собой?

- 1 гигакалория = 1000000 килокалорий.

- 1 гигакалория = 4184000 килоджоулей.

- 1 гигакалория = 1162,2222 киловатт-часа.

На фото – теплосчетчик. Приборы учета тепла могут использовать любые из перечисленных единиц измерения.

Нормированные параметры

Они содержатся в приложениях к СНиП 23-02-2003, таб. 8 и 9. Приведем выдержки из таблиц.

Для одноквартирных одноэтажных отдельностоящих домов

| Отапливаемая площадь | Удельный расход тепла, кДж/(м2*С*сут) |

| До 60 | 140 |

| 100 | 125 |

| 150 | 110 |

| 250 | 100 |

Для многоквартирных домов, общежитий и гостиниц

| Этажность | Удельный расход тепла, кДж/(м2*С*сут) |

| 1 – 3 | По таблице для одноквартирных домов |

| 4 – 5 | 85 |

| 6 – 7 | 80 |

| 8 – 9 | 76 |

| 10 – 11 | 72 |

| 12 и выше | 70 |

Обратите внимание: с увеличением количества этажей норма расхода тепла уменьшается.

Причина проста и очевидна: чем больше объект простой геометрической формы, тем больше отношение его объема к площади поверхности.

По той же причине удельные расходы на отопление загородного дома уменьшаются с увеличением отапливаемой площади.

Обогрев единицы площади большого дома обходится дешевле, чем маленького.

Вычисления

Точное значение потерь тепла произвольным зданием вычислить практически невозможно. Однако давно разработаны методики приблизительных расчетов, дающих в пределах статистики достаточно точные средние результаты. Эти схемы вычислений часто упоминается как расчеты по укрупненным показателям (измерителям).

Наряду с тепловой мощностью часто возникает необходимость рассчитать суточный, часовой, годичный расход тепловой энергии или среднюю потребляемую мощность. Как это сделать? Приведем несколько примеров.

Часовой расход тепла на отопление по укрупненным измерителям вычисляется по формуле Qот=q*a*k*(tвн-tно)*V, где:

- Qот – искомое значение к килокалориях.

- q – удельная отопительная величина дома в ккал/(м3*С*час). Она ищется в справочниках для каждого типа зданий.

Удельная отопительная характеристика привязана к размерам, возрасту и типу здания.

- а – коэффициент поправки на вентиляцию (обычно равен 1,05 – 1,1).

- k – коэффициент поправки на климатическую зону (0,8 – 2,0 для разных климатических зон).

- tвн – внутренняя температура в помещении (+18 – +22 С).

- tно – уличная температура.

- V – объем здания вместе с ограждающими конструкциями.

Чтобы вычислить приблизительный годовой расход тепла на отопление в здании с удельным расходом в 125 кДж/(м2*С*сут) и площадью 100 м2, расположенном в климатической зоне с параметром GSOP=6000, нужно всего-то умножить 125 на 100 (площадь дома) и на 6000 (градусо-сутки отопительного периода). 125*100*6000=75000000 кДж, или примерно 18 гигакалорий, или 20800 киловатт-часов.

Чтобы пересчитать годичный расход в среднюю тепловую мощность отопительного оборудования, достаточно разделить его на длину отопительного сезона в часах. Если он длится 200 дней, средняя тепловая мощность отопления в приведенном выше случае составит 20800/200/24=4,33 КВт.

Энергоносители

Как своими руками вычислить затраты энергоносителей, зная расход тепла?

Достаточно знать теплотворную способность соответствующего топлива.

Проще всего вычислить расход электроэнергии на отопление дома: он в точности равен произведенному прямым нагревом количеству тепла.

Электрокотел преобразует в тепло всю потребляемую электроэнергию.

Так, средняя мощность электрического котла отопления в последнем рассмотренном нами случае будет равна 4,33 киловатта. Если цена киловатт-часа тепла равна 3,6 рубля, то в час мы будем тратить 4,33*3,6=15,6 рубля, в день – 15*6*24=374 рубля и так далее.

Владельцам твердотопливных котлов полезно знать, что нормы расхода дров на отопление составляют около 0,4 кг/КВт*ч. Нормы расхода угля на отопление вдвое меньше – 0,2 кг/КВт*ч.

Уголь обладает достаточно высокой теплотворной способностью.

Таким образом, чтобы своими руками подсчитать среднечасовой расход дров при средней тепловой мощности отопления 4,33 КВт, достаточно умножить 4,33 на 0,4: 4,33*0,4=1,732 кг. Та же инструкция действует для других теплоносителей – достаточно лишь залезь в справочники.

Заключение

Надеемся, что наше знакомство с новым понятием, пусть даже несколько поверхностное, смогло удовлетворить любопытство читателя. Прикрепленное к этому материалу видео, как обычно.предложит дополнительную информацию. Успехов!

Отопление производственных помещений. (Местное, центральное; удельные характеристики отопления)

Отопление предназначено для поддержания нормируемой температуры воздуха в производственных помещениях в холодное время года. Кроме того, оно способствует лучшей сохранности зданий и оборудования, так как одновременно позволяет регулировать и влажность воздуха. С этой целью сооружают различные системы отопления.

В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также помещения, в которых поддержание температуры необходимо по технологическим условиям.

К системам отопления предъявляют следующие санитарно-гигиенические требования: равномерный прогрев воздуха помещений; возможность регулирования количества выделяемой теплоты и совмещения процессов отопления и вентиляции; отсутствие загрязнения воздуха помещений вредными выделениями и неприятными запахами; пожаро- и взрывобезопасность; удобство в эксплуатации и ремонте.

Отопление производственных помещений по радиусу действия бывает местное и центральное.

Местное отопление устраивают в одном или нескольких смежных помещениях площадью менее 500 м 2 . В системах такого отопления генератор теплоты, нагревательные приборы и теплоотдающие поверхности конструктивно объединены в одном устройстве. Воздух в этих системах чаще всего нагревается за счет использования теплоты сгорающего в печах топлива (дров, угля, торфа и т.д.). Значительно реже в качестве своеобразных отопительных приборов применяются полы или стеновые панели со встроенными электронагревательными элементами, а иногда – электрорадиаторы. Существуют также воздушные (основной элемент – калорифер) и газовые (при сжигании газа в отопительных приборах) системы местного отопления.

Центральное отопление по виду используемого теплоносителя может быть водяное, паровое, воздушное и комбинированное. Системы центрального отопления включают в себя генератор теплоты, нагревательные приборы, средства передачи теплоносителя (трубопроводы) и средства обеспечения работоспособности (запорная арматура, предохранительные клапаны, манометры и пр.). Как правило, в таких системах теплота вырабатывается за пределами отапливаемых помещений.

Системы отопления должны компенсировать теплопотери через строительные ограждения, расход теплоты на нагрев нагнетаемого холодного воздуха, поступающих извне сырья, машин, оборудования и на технологические нужды.

При отсутствии точных данных о строительном материале, ограждениях, толщине слоев материалов ограждающих конструкций и вследствие этого невозможности определения термического сопротивления стен, потолков, полов, окон и прочих элементов расход теплоты приближенно определяют с помощью удельных характеристик.

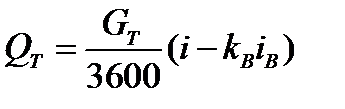

Расход теплоты через наружные ограждения зданий, кВт

где

Расход теплоты на вентиляцию производственных зданий, кВт

где

Количество теплоты, поглощаемое ввозимыми в помещения материалами, машинами и оборудованием, кВт

где

Количество теплоты, потребляемой на технологические нужды, кВт, определяют через расход горячей воды или пара

где

Тепловая мощность котельной установки Pк с учетом расхода теплоты на собственные нужды котельной и потерь в теплосетях принимается на 10…15% больше суммарного расхода теплоты

По полученному значению Pк подбираем тип и марку котла. Рекомендуется устанавливать однотипные котельные агрегаты с одинаковой тепловой мощностью. Число стальных агрегатов должно быть не менее двух и не более четырех, чугунных – не более шести. Следует учитывать, что при выходе из строя одного котла оставшиеся должны обеспечить не менее 75-80% расчетной тепловой мощности котельной установки.

Для непосредственного обогрева помещений применяют нагревательные приборы различных видов и конструкций: радиаторы, чугунные ребристые трубы, конвекторы и пр.

Общую площадь поверхности нагревательных приборов, м 2 , определяют по формуле

где

По известному значению F находят требуемое число секций нагревательных приборов

где

Бесперебойная работа котлов возможна только при достаточном запасе топлива для них. Кроме того, зная требуемое количество альтернативных топливных материалов, можно с помощью экономических показателей определить оптимальный вид топлива.

Потребность в топливе, кг, на отопительный период года ориентировочно можно рассчитать по формуле

где

Условным принято считать топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна 29,3 МДж, или 7000 ккал. Для перевода условного топлива в натуральное применяют поправочные коэффициенты: для антрацита 0,97, бурого угля 2,33, дров среднего качества 5,32, мазута 0,7, торфа 2,6.