Водопроводные сети жилых районов и микрорайонов

Городская водопроводная сеть состоит из магистральных и распределительных трубопроводов. Магистрали служат для подачи воды транзитом в отдельные районы города и для снабжения водой примыкающих к ним территорий. Распределительные сети подают воду непосредственно потребителям и к пожарным гидрантам. Распределительные сети прокладывают по всем улицам вдоль зданий или между ними.

При сплошной застройке улиц и проспектов внутренние водопроводы зданий присоединяют непосредственно к уличной сети водопровода при помощи домовых ответвлений. Если здания размещены внутри квартала, непосредственное присоединение домовых ответвлений к уличным сетям невозможно, поэтому прокладывают дворовую сеть водопровода, от которой и устраивают вводы в здания.

При современном массовом строительстве застройка городов и населенных мест осуществляется путем создания крупных кварталов и микрорайонов, включающих в себя жилые здания, культурно-бытовые учреждения, спортивные площадки и зеленые насаждения.

Возникает новое понятие — микрорайонная (внутриквартальная) водопроводная сеть, состоящая из магистральных и распределительных трубопроводов.

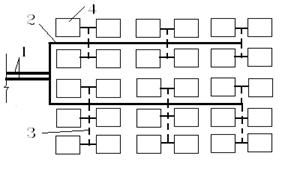

Рис. 1.3.1. Схема внутриквартальной водопроводной сети: / —уличная водопроводная сеть; 2 — внутриквартальная сеть с вводами в каждое здание; 3 — частичная прокладка трубопроводов через здания транзитом; 4 — колодцы на наружной сети; 5 — наружные поливочные краны на внутренней сети; 6 — колодцы на внутриквартальной сети.

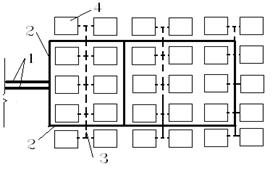

Для снабжения водой микрорайонов предусматривается микрорайонная сеть (рис.1.3.2.а), состоящая из ввода, соединяющего наружную водопроводную сеть со зданием центрального теплового пункта (ЦТП), и квартальной сети, транспортирующей воду от ЦТП к группам зданий или отдельным домам. При значительных размерах кварталов микрорайонная сеть обеспечивает и пожарные нужды, поэтому на ней размещаются пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м друг от друга в местах, удобных для подъезда пожарных машин.

Микрорайонные сети прокладывают по внутриквартальным проездам параллельно зданиям на расстоянии не менее 5—10 м в зависимости от материала труб. Сети водопровода размещают на расстоянии не менее 1,5 м от тепловой сети, канализационных трубопроводов при диаметре водопроводной сети до 200 мм и не менее 3 м при большем диаметре: на расстоянии 1 м от газопроводов низкого, среднего давления (до 0,3 МПа) и силовых кабелей; 0,5 м — от кабелей связи. При параллельной прокладке трубопроводов диаметром 300 мм расстояние между наружной поверхностью труб должно быть не менее 0,7 м, что обеспечит возможность монтажа и ремонта труб при аварии на одной из них. Для уменьшения строительной стоимости желательно прокладывать водопровод в одной траншее с тепловыми сетями и горячим водоснабжением (рис. 1.3.2 в), используя подвалы и технические подполья зданий для транзитной прокладки трубопроводов.

В больших микрорайонах со значительным количеством коммуникаций целесообразно использовать проходные или полупроходные каналы.Это позволяет также уменьшить затраты на ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций. При прокладке труб в туннелях расстояние от стенки трубы до внутренних поверхностей туннеля и других трубопроводов принимается не менее 200 мм.

В настоящее время широко используют непроходные каналы и проходные туннели (рис. 1.3.2 г). Каналы прокладывают от центрального теплового пункта к зданиям так, чтобы минимальное расстояние между стенками канала и зданием было не менее 5,0 м; до стволов деревьев — не менее 2,0 м.

Рис. 1.3.2. Микрорайонное водоснабжение: а — питание зданий через центральный тепловой пункт; б — индивидуальное подключение зданий; в — прокладка трубопроводов в одной траншее; г — проходной туннель: 1 — квартальная сеть; 2 — центральный тепловой пункт; 3 — распределительная наружная сеть; 4 — колодец с гидрантом; 5 — индивидуальный ввод; б — уличная водопроводная сеть; 7 — обсыпка песком; 8 — циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения; 9 — подающий трубопровод горячего водоснабжения; 10 — трубопровод холодного водоснабжения; 11 — трубопроводы отопления; 12 — трубофильтр; 13 — кабели связи; 14 — силовые электрические кабели; 15 — газопровод

Глубина заложения труб (до низа трубы) принимается на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания, при этом учитывают внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными коммуникациями. Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубина заложения принимается не менее 0,5 м от верха труб. При пересечении с другими трубопроводами это расстояние должно быть не менее 0,2 м, при пересечении кабелей — 0,5 м.

Наружные сети водопровода, прокладываемые на территории промышленных предприятий, обычно подают воду и для наружного пожаротушения, поэтому на них через 150 м устанавливают гидранты.

Наружная водопроводная сеть

Водоводы

Водоводы предназначены только для транспортировки воды, потребители воды к ним не присоединяются. По водоводам первого подъема вода транспортируется от водозабора до водоочистного комплекса, по водоводам второго подъема питьевая вода транспортируется от водоочистного комплекса до водопроводной сети города. Для повышения надежности водоснабжения водоводы прокладывают в две и более нитки параллельно друг другу.

Для водоводов предусматриваются санитарно-защитные полосы.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, принимается от крайних водоводов:

при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора допускается уменьшать.

Наружная водопроводная сеть города предназначена как для транспортирования воды, так и для её распределения по потребителям. Водопроводная сеть является наиболее затратным элементом системы водоснабжения, на её долю приходится более половины общих затрат на устройство водопровода города. Эффективность работы водопроводной сети определяется надежностью и бесперебойностью ее работы, степенью обеспеченности расчетных расходов и свободных напоров у потребителей, затратами энергии на транспортировку воды и сохранением её качества в процессе транспортировки.

По конфигурации в плане водопроводные сети делятся на разветвленные (тупиковые), кольцевые, и комбинированные.

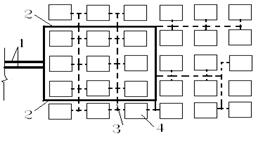

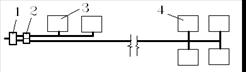

Тупиковые сети, рис. 9, прокладываются к потребителям по кратчайшему расстоянию и требуют минимальных, по сравнению с кольцевыми и комбинированными сетями, затрат на устройство сетей. Принципиальным недостатком тупиковых сетей является низкая надежность водоснабжения, обусловленная тем, что при аварии на каком-либо участке трубопроводной системы прекращается подача воды всем потребителям, расположенным за местом аварии по ходу движения воды.

Рисунок 9. Тупиковые водопроводные сети

1 – водоводы; 2 – магистральные водопроводы; 3 – распределительные трубопроводы;

4 – кварталы застройки.

Кольцевые сети, рис. 10, выгодно отличаются от тупиковых большей надежностью водоснабжения, так как в них предусмотрена возможность подачи воды потребителям в обход аварийного участка, однако достигается это за счет увеличения общей протяженности водопроводных сетей их удорожания.

Рисунок 10. Кольцевые водопроводные сети

1 – водоводы; 2 – магистральные водопроводы; 3 – распределительные трубопроводы;

Комбинированные сети, рис. 11, представляют собой сочетание кольцевых и тупиковых сетей в составе единой системы водоснабжения поселения.

Рисунок 11. Комбинированные водопроводные сети

1 – водоводы; 2 – магистральные водопроводы; 3 – распределительные трубопроводы;

При выборе конфигурации водопроводных сетей необходимо учитывать, что они должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов хозяйственно-питьевого назначения допускается применять только при диаметре труб не свыше 100 мм или при длине линий не более 200 м.

В водопроводной сети выделяют магистральные и распределительные линии.

Направление магистральных линий совпадает с общим направлением подачи воды. Их рекомендуется прокладывать по возвышенным участкам рельефа, так как при этом уменьшается гидростатический напор в трубопроводах. Диаметры магистральных линий определяются расчетом, основу которого составляют данные по максимальному водоразбору и рекомендуемым скоростям движения воды. Принимая во внимание зависимость

а также то, что потери напора жидкости при ее движении по трубе пропорциональны квадрату скорости, можно заключить, что при неизменности объемного расхода и уменьшении диаметра трубы, увеличивается скорость движения воды, а, следовательно, и потери напора. Это приводит к необходимости увеличения напора, создаваемого насосом, и, как следствие, к увеличению потребления электроэнергии насосом. Таким образом, сокращение затрат на устройство сети при уменьшении диаметров трубопроводов вызывает увеличение эксплуатационных расходов вследствие увеличенного потребления электроэнергии насосами второго подъема. Оптимальным вариантом выбора диаметров водопроводов считается такой, при котором значения скоростей движения воды в трубах находятся в пределах от 0,5 до 2 м/с, при этом, меньшие значения скоростей принимаются для труб диаметром от 100 до 300 мм, а большие – для диаметров более 600 мм.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах — не менее 75 мм.

Трассировка распределительных линий и затраты на их устройство во многом определяются градостроительным решением поселения. При ширине улиц в пределах красных линий 22 м и более рекомендуется прокладка сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Прокладка трубопроводов выполняется подземной для предотвращения замерзания воды зимой и нагревания летом. Минимальная глубина заложения труб, считая до низа, принимается на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, и составляет примерно 1,0-1,5 м для южных районов России, 2,0-3,0 м для средней полосы и 3,0-3,5 м для северных районов. Минимальное расстояние от верха трубы до поверхности земли определяется из условий предотвращения нагревания воды летом, а также защиты от внешних нагрузок и составляет 0,5 м.

При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями.

При определении трассировки и глубины заложения водопроводных сетей при подземной прокладке необходимо учитывать условия их пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.

С целью предохранения линий водопровода от внешних воздействий, а также для предотвращения негативного влияния аварий и протечек на водопроводных сетях, СНиП ограничивают минимальные расстояния от наружной поверхности водопроводных труб до зданий, сооружений и других наружных инженерных сетей.

Водопроводные трубы должны отвечать ряду требований, главные из которых:

— безопасность в санитарном отношении;

— достаточная прочность, обеспечивающая сохранность трубопроводов при воздействии на них давления воды, грунта и транспортных нагрузок;

— долговечность и устойчивость к агрессивному воздействию грунта и грунтовых вод;

— гладкость внутренней поверхности труб, обеспечивающая их низкое гидравлическое сопротивление;

— герметичность труб и их соединений;

Для водопроводных сетей целесообразно применять неметаллические трубы (железобетонные, асбестоцементные, пластмассовые и др.). В последнее время широкое распространение получили пластмассовые трубы, выгодно отличающиеся прочностью, долговечностью, низким гидравлическим сопротивлением и хорошими теплотехническими характеристиками. К достоинствам пластмассовых труб можно отнести также индустриальность и высокую степень механизации работ по их прокладке.

Чугунные трубы применяются при обосновании для сетей в пределах населенных пунктов и территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.

Применение стальных труб допускается:

— на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 атм.);

— для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;

— в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;

— при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.

Для обеспечения эксплуатационной надежности водопроводных сетей на них предусматривают установку запорной, регулирующей и предохранительной трубопроводной арматуры:

— задвижек, шаровых кранов и другой запорной арматуры для отключения отдельных участков сети;

— клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

— вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

— выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

— обратных клапанов для предотвращения обратного движения воды;

При выборе местоположения водопроводной арматуры необходимо учитывать следующее.

Пожарные гидранты размещают вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. Эти ограничения связаны с условиями забора воды пожарными машинами и предотвращением замачивания оснований зданий. Расстояние между гидрантами определяется расчетом и составляет ориентировочно 100 — 150 м.

Запорную арматуру устанавливают для обеспечения возможности отключения отдельных участков сети для проведения ремонтных работ и размещают ее на сети таким образом, чтобы при ремонте любого участка сети не прекращалось водоснабжение объектов, не допускающих перерывов в водоснабжении, и не отключалось более 5 гидрантов. Конструкция запорной арматуры должна обеспечивать плавность уменьшения расхода воды или полного прекращения ее движения. Это необходимо для предотвращения возникновения гидравлических ударов, сопровождающих резкое уменьшение скорости движения воды в трубопроводах.

Вантузы для выпуска воздуха устанавливают на возвышенных участках сети.

Обратные клапаны, предотвращающие обратное течение воды, устанавливают на тупиковых участках сети, на которых возможно обратное течение воды при отключении насосов, подающих воду в водопроводную сеть.

При подземной прокладке водопроводов трубопроводная арматура устанавливается в колодцах. При размещении колодцев на проезжей части крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью дорожного покрытия.

Зонирование водопроводной сети.

Важнейшей задачей проектирования водопроводной сети является обеспечение требуемого напора воды у потребителей, при этом, исходя из условий сохранности внутреннего водопровода, напор в водопроводной сети не должен превышать максимально допустимую величину, равную 60 м. В ряде случаев, например при сильно выраженном рельефе, выполнить это невозможно, поэтому устраиваются отдельные зоны водопроводной сети, отличающиеся друг от друга величиной напора воды в трубопроводах. Зонирование водопроводной сети возможно двумя способами.

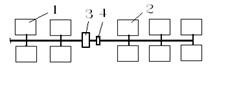

Последовательное зонирование применяется при сильно выраженном рельефе застройки, рис. 12.

Рисунок 12. Схема последовательного зонирования. 1,2 – ниже и выше расположенные районы застройки; 3 – резервуар; 4 – насосная станция.

При последовательном зонировании напор в водопроводной сети, обслуживающей выше расположенную часть застройки, превышает напор в сети нижерасположенной части на величину напора, создаваемого насосом.

Параллельное зонирование применяется при наличии на территории поселения удаленных районов застройки, рис. 13.

Рисунок 13. Схема параллельного зонирования

1 – резервуар питьевой воды; 2 – насосная станция; 3 – район застройки, расположенный вблизи насосной станции; 4 –район застройки, удаленный от насосной станции.

При параллельном зонировании, воду в близко расположенный к насосной станции район застройки и удаленный от нее район подают разные насосы, входящие в состав насосной станции. При этом насосы, обслуживающие удаленный район, создают больший напор, необходимый для компенсации потерь напора в протяженных водоводах, подающих воду в удаленный район.

Как правило, зонирование сети удорожает водопроводную сеть за счет строительства дополнительных резервуаров и насосных станций, поэтому оно рассматривается как вынужденная мера, необходимая для обеспечения требуемых напоров на всех участках водопроводной сети.

Влияние планировочных решений поселений на технико-экономические характеристики водопроводных сетей.

Планировочные решения поселений оказывают существенное влияние на стоимостные характеристики водопроводных сетей. К увеличению протяженности сети, и, следовательно, к увеличению ее стоимости приводит:

— низкая плотность застройки и, как следствие, увеличение площади застройки поселения;

— территориальная разобщенность поселения (наличие отдаленных массивов застройки, поселков и др.);

— большое количество широких, более 22 м улиц, по каждой стороне которых необходимо прокладывать распределительные водопроводные сети;

— удаленность насосной станции второго подъема от городской застройки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет