- Устройство и принцип действия систем водяного отопления

- Размещение, устройство и монтаж элементов систем водяного отопления

- Устройство системы водяного отопления в загородном доме

- Как работает система

- Виды котлов и других водогрейных аппаратов

- Приборы водяного отопления

- Конструкция теплых полов

- Конвекторы плинтусные и внутрипольные

- Радиаторная сеть – 4 способа разводки труб

- Однотрубный вариант подключения

- Двухтрубные схемы – кольцевая и тупиковая

- Коллекторная система

- Напоследок о преимуществах и недостатках

Устройство и принцип действия систем водяного отопления

Лекция № 14, 15

Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления. Область применения и технико-экономические показатели различных систем водяного отопления.

|

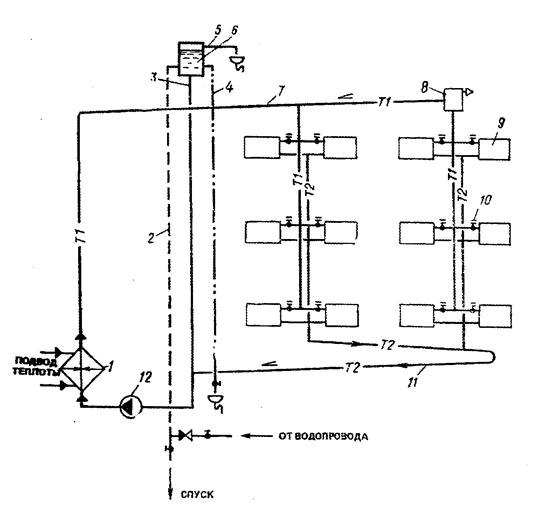

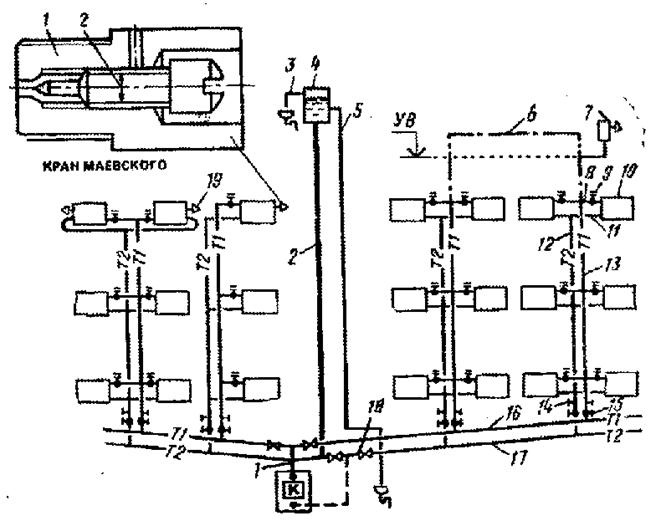

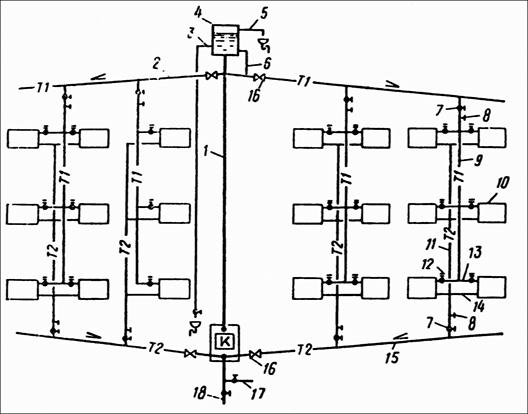

Водяное отопление благодаря ряду преимуществ перед другими системами получило в настоящее время наиболее широкое распространение. Системы водяного отопления состоят из следующих основных элементов: генератора теплоты (1) или теплообменника для получения теплоты Qот от другого источника; отопительных приборов (5) для передачи теплоты от теплоносителя воздуху и ограждающим конструкциям помещения; магистралей (4, 6) для перемещения теплоносителя между источником теплоты и отопительными приборами; расширительного сосуда (3), служащего для заданного гидростатического давления в системе отопления при разных температурах теплоносителя.

Рис. 22. Работа системы водяного отопления.

Вода, нагретая в теплогенераторе (например, котле или другом источнике тепловой энергии) 1 до температуры tГ поступает через теплопровод – главный стояк 7 в подающие магистральные теплопроводы 4 (соединительные трубы между главным стояком и подающими стояками 8). По подающим магистральным теплопроводам горячая вода поступает в подающие стояки 8 (соединительные трубы между подающими магистралями и подающими подводками к отопительным приборам). Затем по подающим подводкам (соединительным трубам между сточками и отопительными приборами) 9 горячая вода поступает в отопительные приборы 5, через стенки которых теплота передается воздуху помещения. Из отопительных приборов охлажденная вода с температурой tО по обратным подводкам 10, обратным стоякам 11 и обратным магистральным теплопроводам 6 возвращается в теплогенератор 1, где она снова подогревается до температуры tГ и далее циркуляция происходит по замкнутому кольцу.

Применение: при естественной циркуляции воды, в основном, в зданиях с числом этажей до трех включительно.

Преимущества (по сравнению с нижним расположением подающей магистрали):

1. Имеют большее циркуляционное давление;

2. Проще воздухоудаление из системы (через расширительный бак, присоединенный к верхней части главного стояка, где выделяется наибольшее количество растворенного в воде воздуха);

3. Выше теплоотдача отопительного прибора.

Преимущества (по сравнению с верхним расположением подающей магистрали):

1. меньше теплопотери за счет отсутствия теплопроводов на чердаке;

2. монтаж и пуск системы могут производиться поэтажно по мере возведения здания;

3. удобнее эксплуатация системы, так как вентили и краны на подающем и обратном стояках находятся внизу и в одном месте;

4. имеют большую гидравлическую и тепловую надежность.

Основное преимущество двухтрубных систем независимо от способа циркуляции теплоносителя – поступление воды с наивысшей температурой tГ к каждому отопительному прибору, что обеспечивает максимальную разность температур (tГ – tО) и, следовательно, минимальную площадь поверхности приборов.

Значительный расход труб и фасонных частей, усложняется монтаж (особенно с верхней прокладкой подающей магистрали).

1. Меньшая первоначальная стоимость.

2. Более простой монтаж и меньшая длина теплопроводов.

3. Более красивый внешний вид.

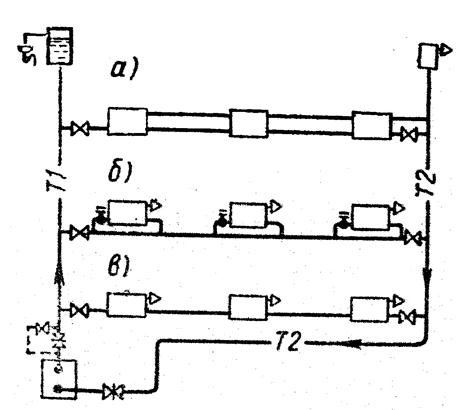

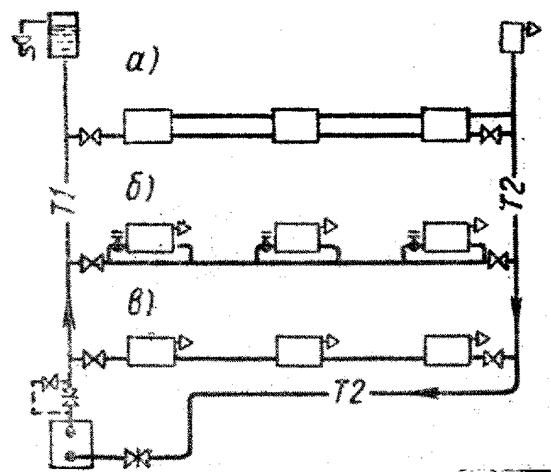

Если приборы находятся в одном помещении, присоединены по проточной схеме к стояку с двух сторон, то у одного из них (правый стояк) устанавливается регулировочный кран.

Применение: в многоэтажных производственных зданиях.

1) Меньший расход труб, чем в вертикальных системах;

2) Возможность поэтажного включения системы и стандартность узлов;

3) Более простой монтаж по сравнению с вертикальными системами;

4) При монтаже не требуется пробивка отверстий в перекрытиях.

Общие преимущества систем с естественной циркуляцией:

1. Относительная простота устройства и эксплуатации.

2. Отсутствие насоса и потребности в электроприводе.

3. Бесшумность действия.

4. Сравнительная долговечность при правильной эксплуатации (до 30 – 40 лет) и обеспечение равномерной температуры воздуха в помещении.

1. Малая величина естественного давления

2. Большие диаметры трубопроводов.

3. Большие первоначальные и эксплуатационные затраты.

Применение систем водяного отопления с естественной циркуляцией: обособленные гражданские здания (в частности, в сельских районах), зданиями, где недопустимы шум и вибрация, квартирным отоплением.

Системы водяного отопления с искусственной циркуляцией.

Эти системы водяного отопления принципиально отличаются от систем водяного отопления с естественной циркуляцией тем, что в них в дополнение к естественному давлению, возникающему в результате охлаждения воды в приборах и трубах, значительно большее давление создается центробежным циркуляционным насосом, который устанавливается на обратном магистральном теплопроводе у котла, а расширительный бак присоединен не к подающему, а к обратному теплопроводу около всасывающего патрубка насоса. При таком присоединении расширительного бака воздух из системы через него отводиться не может, поэтому для удаления воздуха из сети теплопроводов и отопительных приборов служат воздушные линии и воздушные краны.

Данная схема позволяет получить равную потерю давления во всех циркуляционных кольцах и равномерный прогрев всех приборов.

Недостаток (по сравнению с тупиковой): несколько большая общая длина теплопроводов и, как следствие, большая на 3 – 5% первоначальная стоимость системы.

Размещение, устройство и монтаж элементов систем водяного отопления

Размещение и монтаж теплопроводов в здании.

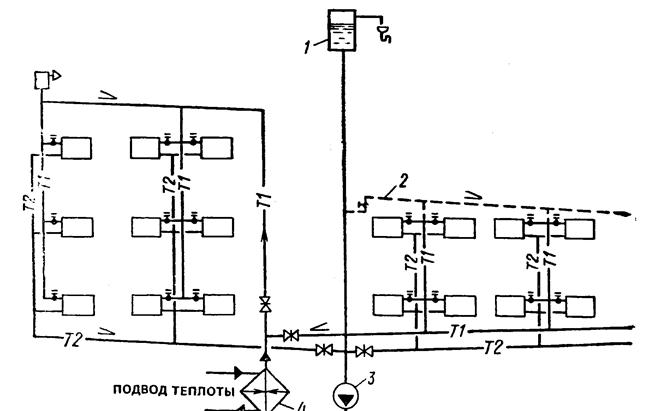

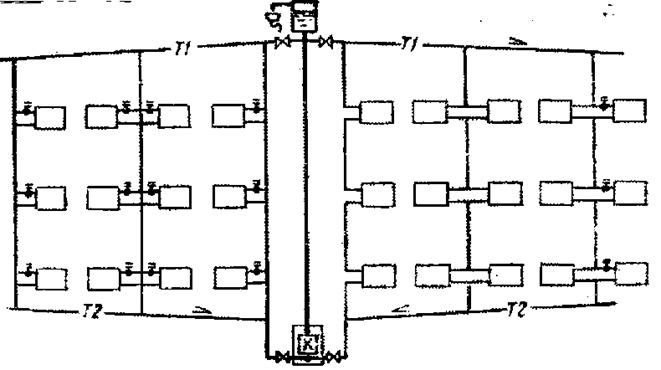

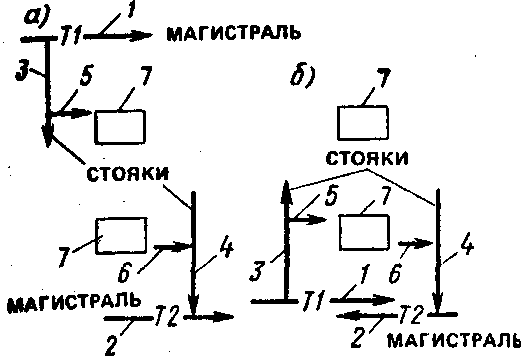

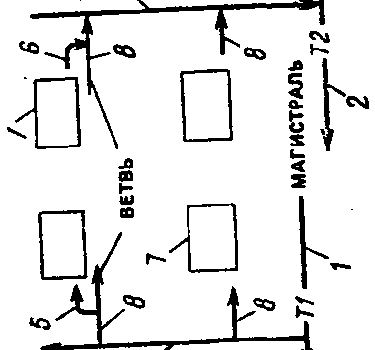

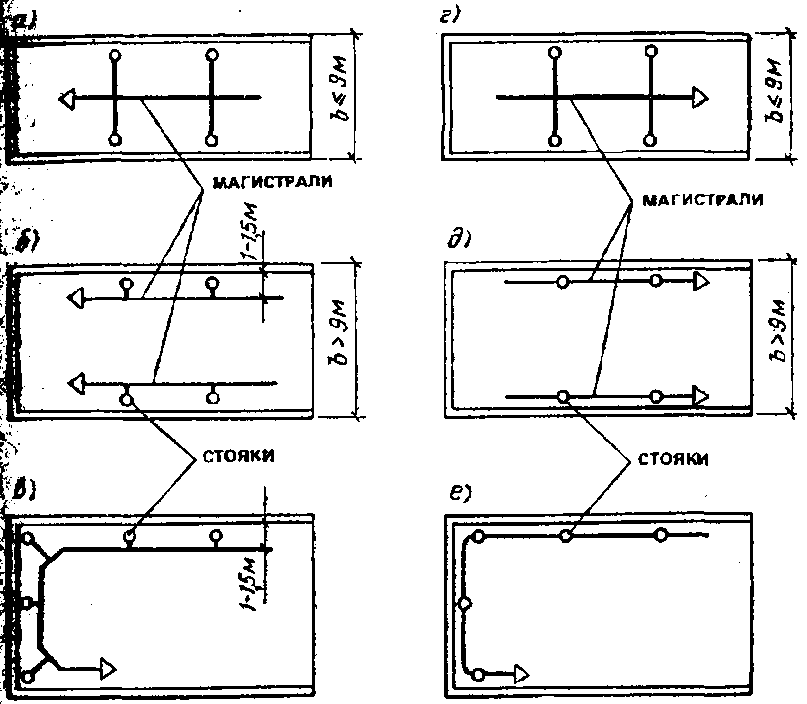

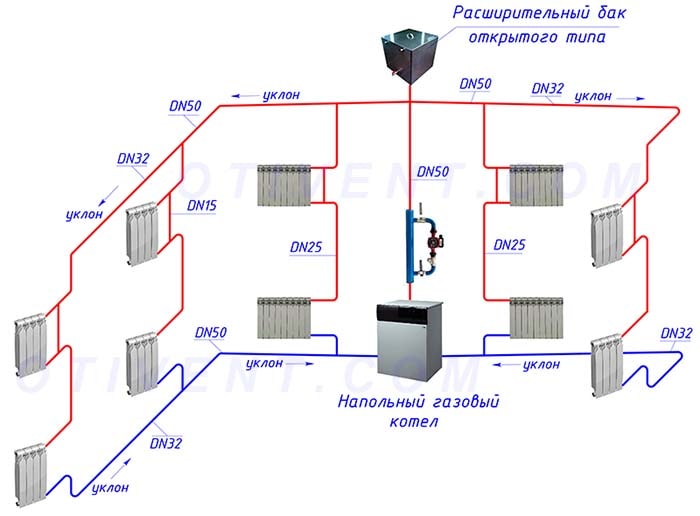

Теплопроводы вертикальных систем—магистрали, стояки и подводки к приборам (рис. 7.8). Теплопроводы горизонтальных систем дополнительно имеют горизонтальные ветви (рис. 7.9).

Рис. 5.8. Теплопроводы вертикальных систем отопления с верхним (а) инижним (б)расположением подающей магистрали

1, 2 — подающие (Т1) и обратные (Т2) магистрали; 3, 4 — подающие и обратные стояки; 5, 6 — подающие и обратные подводки; 7 — отопительные приборы (стрелки — направление движения теплоносителя).

Для отопления в основном применяются водогазопроводные трубы обыкновенные. Трубы электросварные — для магистральных теплопроводов.

Водогазопроводные трубы имеют более толстые стенки. При монтаже применяют муфты, тройники, крестовины, футорки. Предусматривают разъемные соединения (сгоны) — кусок трубы длиной 100 или 300 мм с короткой и длинной резьбой на концах, с навернутой муфтой и контргайкой (рис. 5.10). При разъединении труб муфта с контргайкой перегоняются на длинную резьбу. Для уплотнения соединений при теплоносителе с температурой до 100°С используют льняную прядь и пасту (сурик и олифа). При перегретой воде и паре — асбестовый шнур на графитовой пасте.

Рис. 5.9. Теплопроводы горизонтальной системы отопления с нижним расположением подающей и обратной магистралей

1—7 — то же, что и на рис. 5.8; 8 — однотрубные ветви

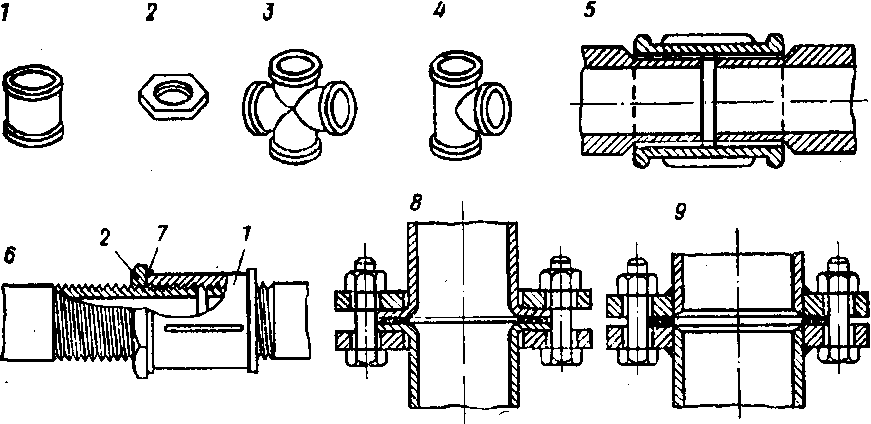

Рис. 5.10. Фасонные части труб, применяемые при монтаже систем отопления, и способы соединения труб

1 — муфта; 2 — контргайка; 3 — крестовина; 4 — тройник; 5 — соединение труб с помощью муфты; 6 — разъемное соединение; 7 — льняной жгутик; 8 — фланцевое соединение с отбортовкой концов труб; 9 — фланцевое соединение с приваркой фланцев к трубам.

Теплопроводы прокладывают открыто. Скрытую прокладку (в бороздах) необходимо обосновать (санитарно-гигиенические, эстетические требования). Чтобы предотвратить движение воздуха по бороздам (дополнительные потери теплоты, пожаробезопасность), предусматривают горизонтальные разделки.

Трубы, проходящие через перекрытия и внутренние стены прокладывают в гильзах (манжетах) из кровельной стали или из обрезков труб с зазором 10 — 15 мм, для перемещения при температурном расширении.

Размещение подводки зависит от вида отопительного прибора и положения стояка или ветви. Подающую и обратную подводки прокладывают горизонтально (до 500 мм) илис уклоном (5 — 10 мм на всю длину). На стоякеили горизонтальной ветви при подключении одного прибора устанавливают резьбовой (сварной) тройник. Подключение двух приборов — резьбовую (сварную) крестовину. Используют унифицированные (постоянной длины) подводки и стояки.

Размещение стояка производится у наружных стен. В угловых помещениях — в углах, для предохранения углов от сырости и промерзания. При открытой прокладке то расстояние от штукатурки до трубы 2—3 см. К стенам стояки крепят разъемными хомутами.

Размещение магистрали определяется назначением и шириной здания, видом системы отопления. В производственных зданиях магистрали прокладывают по стенам, колоннам под потолком, в средней зоне или у пола. Допускается прокладка магистрали в технических этажах и подпольных каналах. Прокладка магистральных трубопроводов водяного отопления гражданских зданий показана на рис. 7.11. В районах с tн Б = — 40°С и ниже чердак (кроме теплых) и в проветриваемые подполья не используются. Для типовых жилых домов, с повторяющимися секциями, применяется посекционная нижняя разводка (каждой секции — самостоятельная система).

Рис. 5.11. Прокладка магистральных теплопроводов на чердаках (а,б, в) и в подвалах (г, д, е)зданий при тупиковой (а, б, г, д)и попутной (в, е)схемах движения теплоносителя.

Компенсация удлинений теплопроводов. Температура теплоносителя составляет 30 — 150°С. Температурное удлинение теплопроводов Δl, мм:

где α = 0,012 мм/(м· о С) — коэффициент линейного расширения стали; t1 — температура теплопроводов, °С; t2— температура воздуха, окружающего теплопровод, °С; l — длина участка теплопровода, м.

В системах водяного отопления (колебания температуры и длина прямолинейных участков невелики, много углов и поворотов) компенсаторы не требуются. В семиэтажных зданиях и выше применяют П-образные компенсаторы прямолинейных участков, размеры которых рассчитывают.

Изоляция теплопроводов. Там, где возможно замерзание теплоносителя, где горячие поверхности пожаропасны, где теплоотдача не нужна, теплопроводы теплоизолируют (мастикой, слоем стекловаты или теплоизоляционными жгутами и лентами, либо покрывают сегментами).

Коэффициентом эффективности изоляции — доля теплоты, сохраняемая изоляцией в сравнении с потерями неизолированной трубой:

где qнеизол, qиз — теплопотери 1 м неизолированной и изолированной трубы, Вт.

Для удаления воздуха (при заполнении системы, растворенного в воде) необходим уклон к горизонтали не менее 0,002 (2 мм на 1 м длины трубы). В системе с естественной циркуляцией уклон — 0,05 — 0,01. Допускается (мосты) горизонтальная (без уклона) прокладка.

Устройство системы водяного отопления в загородном доме

Обогрев помещений загородного коттеджа можно организовать различными способами – печью, газовыми либо электрическими конвекторами, инфракрасными приборами и прочими воздушными обогревателями. Но для жилых комнат предпочтительным вариантом остается традиционное водяное отопление. Устройство такой системы в частном доме или квартире начинается с выбора правильной схемы, учитывающей планировку здания и расстановку отопительного оборудования.

Как работает система

Если вы планируете самостоятельно провести тепло в помещения, стоит разобраться в конструкции и принципе работы водяного отопления. Три составляющих любой схемы:

- установка, вырабатывающая тепловую энергию и передающая ее воде;

- трубопроводная разводка;

- отопительные приборы, расположенные в обогреваемых комнатах.

Примечание. Запорная арматура – краны, балансировочные вентили, смесительные клапаны – всегда являются частью разводки. Дополнительное оборудование – циркуляционный насос, расширительный бак – входят в состав котла либо монтируются отдельно.

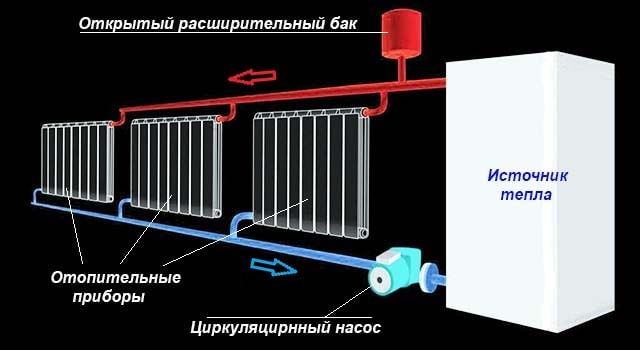

Принцип действия системы основан на передаче теплоты от источника к приборам отопления посредством жидкого рабочего тела – обычной воды, способной поглотить большое количество энергии (удельная теплоемкость – 4.18 кДж/кг •°С). В отдельных случаях применяется незамерзающая жидкость – водный раствор этиленгликоля либо пропиленгликоля. Как это происходит:

- Сжигая углеводородное топливо или потребляя электроэнергию, установка нагревает воду до температуры 40…90 градусов.

- Горячий теплоноситель движется по трубам с помощью насоса либо естественным образом (за счет конвекции) к водяным радиаторам.

- Между обогревательными приборами и воздухом комнат происходит теплообмен – протекающая через батарею вода остывает на 10—20 °C, атмосфера помещения прогревается. Плюс горячая поверхность радиатора выделяет инфракрасное тепловое излучение.

- Охлажденный теплоноситель возвращается по магистрали в теплогенератор, где снова нагревается до требуемой температуры.

- Излишек воды, образующийся при тепловом расширении, поступает в специальную емкость. Когда температура в системе падает, жидкость опять сжимается и уходит из расширительного бачка.

Справка. Интенсивное выделение инфракрасного тепла поверхностью батарей начинается при температуре более 60 °C.

Прежде чем проводить отопление, запомните одно правило: эффективность обогрева практически не зависит от объема воды в системе. Данный показатель влияет лишь на скорость прогрева/остывания дома при запуске либо остановке теплогенератора.

Перечислим действительно важные характеристики:

- разность температур на входе и выходе домашнего отопителя, максимально допустимая – 25 градусов;

- мощность источника – должна выбираться по расчету тепловых потерь сквозь внешние стены + прогрев воздуха для вентиляции;

- расход теплоносителя – объем воды, проходящей через отопительные приборы в течение 1 часа;

- гидравлическое сопротивление трубопроводной сети вместе с радиаторами, в идеале не должно превышать 1 Бар (10 м водного столба).

Разъяснение касательно общего объема теплоносителя в трубах даст эксперт Владимир Сухоруков в своем видео:

Виды котлов и других водогрейных аппаратов

Эффективность работы отопления в частном доме зависит от установки, нагревающей рабочее тело (воду). Правильно подобранный агрегат вырабатывает количество теплоты, необходимое для радиаторов и бойлера косвенного нагрева (при наличии), экономно расходуя энергоносители.

Автономная водяная система может работать от:

- водогрейного котла, использующего определенное топливо — природный газ, дрова, уголь, солярку;

- электрокотла;

- печи на дровах с водяным контуром (металлической или кирпичной);

- теплового насоса.

Дополнение. Есть комбинированные типы отопителей, одновременно совмещающие 2—3 энергоносителя, например, уголь – природный газ, дрова – электричество (один экземпляр показан ниже на фото). Также существуют универсальные котлы, куда можно установить дизельную форсунку, газовую или пеллетную горелку – на выбор.

Чаще всего для организации отопления в коттеджах применяют именно котлы – газовые, электрические и твердотопливные. Последние изготавливаются только в напольном исполнении, остальные теплогенераторы – настенном и стационарном. Дизельные агрегаты используются реже, причина – высокая цена горючего. Как правильно выбрать водогрейный бытовой котел, рассматривается в подробном руководстве.

Печное отопление, совмещенное с водяными регистрами или современными радиаторами – неплохое решение для обогрева дачи, гаража и небольшого жилого домика площадью 50—100 м². Недостаток — помещенный внутрь печки теплообменник нагревает воду бесконтрольно. Чтобы избежать закипания, важно обеспечить принудительную циркуляцию в системе.

Справка. Раньше подобные схемы делались самотечными – без насоса, с открытым расширительным бачком. Регистры и магистрали сваривались из стальных труб диаметром 40…80 мм (внутренний), прокладываемых с уклоном 3—5 мм на 1 м для лучшего самотека. Отопление называли паровым, поскольку система не боялась закипания.

Тепловые насосы не получили широкого распространения на территории стран бывшего Союза. Причины:

- основная проблема — дороговизна оборудования;

- из-за холодного климата аппараты типа «воздух – вода» попросту неэффективны;

- геотермальные системы «земля – вода» сложны в монтаже;

- электронные блоки и компрессоры тепловых насосов весьма дороги в ремонте и обслуживании.

Из-за высокой цены срок окупаемости агрегатов превышает 15 лет. Но эффективность установок (3—4 кВт теплоты на 1 затраченный киловатт электроэнергии) привлекает мастеров – умельцев, пытающихся собрать самодельные аналоги из старых кондиционеров.

Как своими руками изготовить простейший вариант теплового насоса, смотрите на видео:

Приборы водяного отопления

В качестве обогревательных элементов помещений могут выступать:

- традиционные радиаторы, устанавливаемые под оконными проемами и возле холодных стен, например, с северной стороны здания;

- трубные контуры напольного обогрева, иначе – теплые полы;

- плинтусные обогреватели;

- внутрипольные конвекторы.

Водяное радиаторное отопление – самый надежный и дешевый вариант среди перечисленных. Установку и подключение батарей вполне реально выполнить самому, главное, — верно подобрать количество секций по мощности. Недостатки – слабый прогрев нижней зоны комнаты и расположение приборов на виду, что не всегда согласуется с дизайном интерьера.

Все имеющиеся в продаже радиаторы делятся на 4 группы по материалу изготовления:

- Алюминиевые – секционные и монолитные. На самом деле отливаются из силумина – сплава алюминия с кремнием, являются наиболее эффективными по скорости прогрева.

- Биметаллические. Полный аналог алюминиевых батарей, только внутри предусмотрен каркас из стальных труб. Сфера применения – многоквартирные высотные дома с центральным теплоснабжением, где теплоноситель подается с давлением свыше 10 Бар.

- Стальные панельные. Сравнительно дешевые радиаторы монолитного типа, сделанные из листов штампованного металла плюс дополнительное оребрение.

- Чугунные секционные. Тяжелые, теплоемкие и дорогие приборы с оригинальным дизайном. Из-за приличного веса некоторые модели оснащаются ножками – подвесить такую «гармошку» на стену нереально.

Примечание. Речь идет о чугунных радиаторах в современном дизайнерском исполнении. Батареи советского образца типа МС-140 устарели по всем параметрам.

По востребованности лидирующие позиции занимают стальные приборы – они недороги, а с точки зрения теплопередачи тонкий металл мало уступает силумину. Следом идут алюминиевые, биметаллические и чугунные обогреватели. Выбирайте, какие вам больше нравятся.

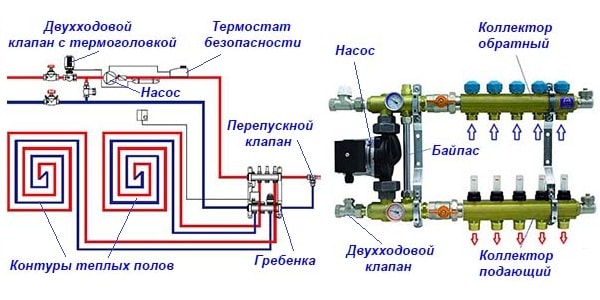

Конструкция теплых полов

Система напольного обогрева состоит из таких элементов:

- греющие контуры из металлопластиковых либо полиэтиленовых труб, залитые цементной стяжкой или уложенные между лагами (в деревянном доме);

- распределительный коллектор с расходомерами и термостатическими вентилями для регулирования расхода воды в каждой петле;

- смесительный узел – циркуляционный насос плюс клапан (двух— или трехходовой), поддерживающий температуру теплоносителя в диапазоне 35…55 °C.

Узел подмеса и коллектор соединяются с котлом двумя магистралями – подающей и обратной. Нагретая до 60…80 градусов вода порциями подмешивается клапаном в контуры по мере остывания циркулирующего теплоносителя.

Теплые полы – самый комфортный и экономичный способ обогрева, хотя затраты на монтаж в 2—3 раза выше устройства радиаторной сети. Оптимальный вариант отопления изображен на фото – напольные водяные контуры + батареи, регулируемые термоголовками.

Теплые полы на стадии монтажа — раскладка труб поверх утеплителя, крепление демпферной полосы для последующей заливки цементно-песчаным раствором

Конвекторы плинтусные и внутрипольные

Обе разновидности обогревателей похожи конструкцией водяного теплообменника – медного змеевика с насаженными тонкими пластинами – ребрами. В напольном исполнении греющая часть закрыта декоративным кожухом, внешне напоминающим плинтус, сверху и снизу оставлены зазоры для прохождения воздуха.

Теплообменник внутрипольного конвектора установлен в корпусе, находящемся ниже уровня чистого пола. Некоторые модели комплектуются малошумными вентиляторами, повышающими производительность обогревателя. Теплоноситель подается по трубам, уложенным скрытым способом под стяжкой.

Описанные приборы удачно вписываются в дизайн помещения, а подпольные конвекторы незаменимы возле прозрачных наружных стен, целиком сделанных из стекла. Но рядовые домовладельцы не торопятся приобретать эти приборы, поскольку:

- медно-алюминиевые радиаторы конвекторов – удовольствие не из дешевых;

- для полноценного обогрева коттеджа, расположенного в средней полосе, придется ставить обогреватели по периметру всех комнат;

- внутрипольные теплообменники без вентиляторов малоэффективны;

- те же изделия с вентиляторами издают тихий монотонный гул.

Отсюда вывод: конвектор — полезная вещь для определенных мест, где затруднено размещение обычных батарей. Но обогревать такими приборами целое здание неоправданно дорого.

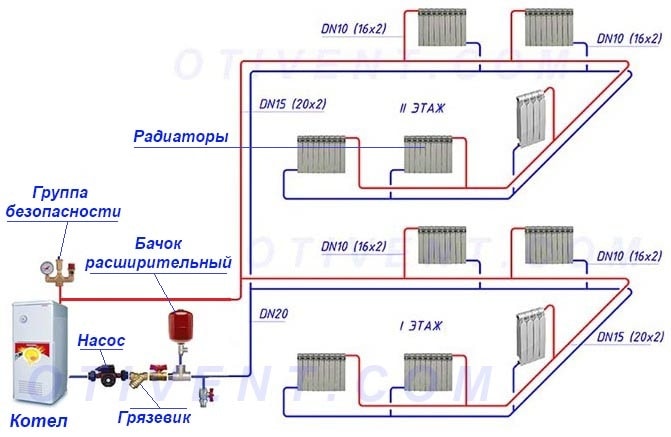

Радиаторная сеть – 4 способа разводки труб

При обустройстве отопления в частных домах применяется 4 основных схемы:

- однотрубная, она же – «ленинградка»;

- двухтрубная плечевая (иначе – тупиковая);

- двухтрубная попутная;

- коллекторная.

Примечание. В двухэтажном коттедже допускается комбинировать 2 схемы. Пример: на 1 этаже сделать коллекторную систему, на втором – смонтировать разводку с попутным течением теплоносителя. Хотя подобные решения не всегда оправданы.

Согласно современным стандартам, все перечисленные схемы делаются герметичными. Вода в трубах находится под давлением 0.5…3 Бар (зависит от температуры), устанавливается расширительный бак закрытого типа с резиновой мембраной внутри. Обязательное условие работы системы – принудительная циркуляция от электрического насоса.

«Ленинградка» и двухтрубная тупиковая схема способна функционировать без циркуляционного насоса, за счет конвективного течения жидкости. Принцип следующий: холодная более тяжелая вода вытесняет вверх горячую, обладающую меньшей удельной массой. Но чтобы провести и наладить самотек, нужно использовать трубы увеличенных размеров — Ø32…80 мм, монтируемых с определенным уклоном.

Коллекторная и попутная кольцевая разводка (другое название — петля Тихельмана) неспособна работать без принудительной перекачки воды, поэтому всегда делается закрытой. Рассмотрим каждую схему подробнее.

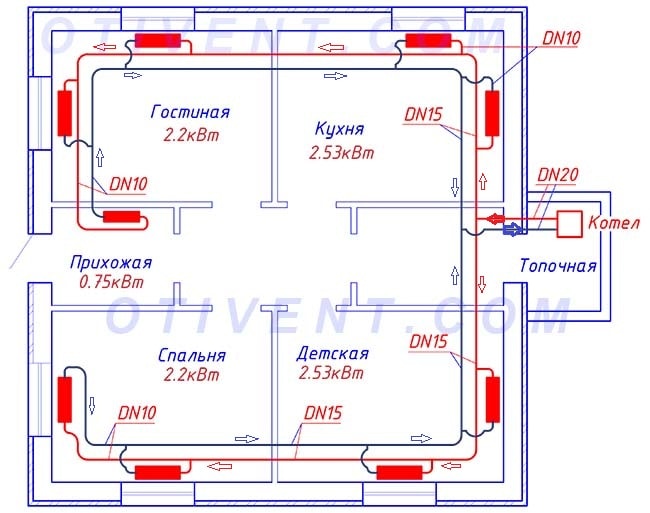

Однотрубный вариант подключения

Изначально система кажется простой – вдоль наружных стен здания горизонтально проложена одна магистраль, куда присоединены все радиаторы, причем обеими подводками. Пройдя первую батарею, охлажденный теплоноситель возвращается в общую трубу, смешивается с горячим и поступает в следующий обогревательный прибор. Соответственно, каждый последующий радиатор получает более холодный теплоноситель.

- Диаметр магистральной трубы – не менее 20 мм (внутренний проход), что соответствует наружному размеру металлопластика 26 мм, полипропилена – 32 мм. Указанное сечение остается одинаковым по всей длине трубопровода.

- Число батарей в 1 ветви – максимум 6 шт., иначе придется наращивать диаметр разводящей трубы до 32—50 мм. Монтаж усложняется и дорожает на 15—20% (минимум).

- Поскольку к дальним радиаторам приходит менее нагретая вода, их теплообменную поверхность нужно увеличивать на 10…30%, добавляя количество секций.

- Ручная либо автоматическая регулировка протока через 1 обогреватель влияет на работу остальных приборов, поскольку меняется температура и расход воды в общей магистрали.

Справка. В многоквартирных домах советской постройки эксплуатируются вертикальные однотрубные системы, где батареи присоединяются к стоякам, принцип «ленинградки» сохраняется. Аналогичные схемы, только в миниатюре, используются в двухэтажных частных коттеджах, когда требуется организовать самотек.

Однотрубная замкнутая схема водяного отопления подойдет для дачных и жилых домиков площадью 60…100 м². Два этажа – не проблема, система делится на 2 кольцевых ветви, сходящихся на тройниках возле котла, насос задействован один.

Двухтрубные схемы – кольцевая и тупиковая

Характерное отличие этих разводок – деление горячего и остывшего теплоносителя на 2 линии – подающую и обратную. Здесь к батареям приходит две трубы – по одной вода заходит в радиаторы, через вторую течет обратно к котлу. Для отопления жилищ используется 2 системы:

- При тупиковой схеме теплоноситель идет по магистрали до последнего прибора, затем возвращается через обратку – течет в противоположном направлении.

- В кольцевой петле Тихельмана вода не меняет направление движения после выхода из батареи. То есть, теплоноситель в обеих магистралях течет в одну сторону.

Дополнение. Первая система состоит из одной или нескольких тупиковых ветвей – плеч разной либо одинаковой протяженности. Вторая делается в виде одного или нескольких замкнутых колец, сходящихся на котле.

Преимущества двухтрубных методов соединения батарей:

- малые диаметры магистралей – 15—20 мм (внутренний);

- все радиаторы заполняются теплоносителем одинаковой температуры;

- нет ограничений по числу обогревателей на 1 линии;

- система поддается автоматизации и регулировке, изменение расхода либо полное отключение одной батареи не влияет на работу соседних;

- правильно собранная попутная разводка хорошо сбалансирована гидравлически;

- невысокие затраты на монтаж.

Тупиковую схему несложно собрать своими руками — она «прощает» несерьезные ошибки и легко балансируется. С петлей Тихельмана труднее – в одноэтажном здании двойная магистраль обязательно пересечет проем входной двери, который придется огибать трубами сверху или снизу под полами.

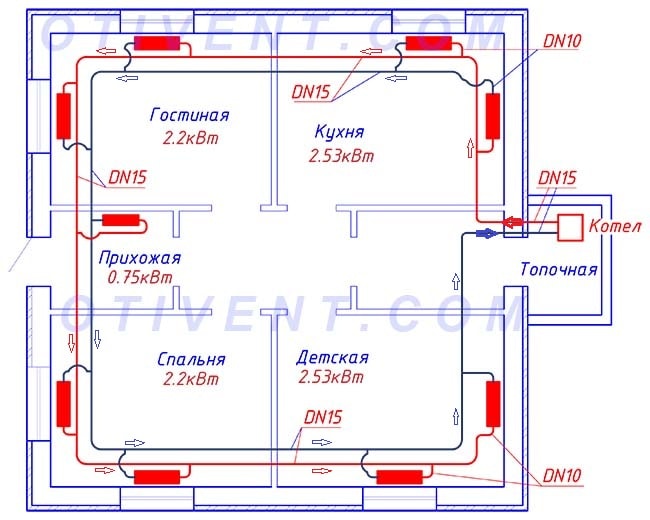

Коллекторная система

Здесь подключение радиаторов организовано лучевым способом от распределительной гребенки, размещенной близко к центру здания. Она соединяется с котлом двумя трубами, а к каждой батарее идет собственная двухтрубная линия – подача и обратка. Радиаторные подводки идут к приборам по кратчайшему пути — прячутся в стяжке пола либо крепятся под потолком перекрытия нижнего этажа.

Примечание. Удаление воздуха из скрыто проложенных трубопроводов производится через автоматические воздухоотводчики, установленные на гребенке.

Лучевая схема – современный вариант разводки, сохраняющий достоинства тупиковой системы. Есть и дополнительные плюсы:

- трубы, подводки и шкаф с коллектором прячется внутри строительных конструкций, поэтому схема годится для любых интерьерных решений;

- удобство и простота регулирования (балансировки), органы управления расположены в одном месте — распределительном шкафу;

- если оснастить термостатические вентили гребенки сервоприводами и поставить электронный блок управления, то можно полностью автоматизировать водяное отопление здания.

Для подключения обогревателей к коллектору применяются трубы сшитого полиэтилена Ø10 мм (внутреннее сечение), защищенные теплоизоляционной оболочкой. От котельной установки до гребенки прокладывается магистраль диаметром 26…40 мм в зависимости от числа потребителей.

Недостатки лучевой разводки:

- в обжитом доме сложно проводить трубопроводы к радиаторам – вскрывать стяжку или вырезать штробы;

- высокая стоимость материалов и работ;

- схема не работает без насоса;

- проложенные внутри бетонного монолита магистрали нельзя переделать либо заменить.

Напоследок о преимуществах и недостатках

Сначала раскроем основные минусы данного отопления:

- значительные вложения при строительстве – домовладелец несет затраты на покупку материалов, оборудования и монтаж;

- при эксплуатации надо следить за работой теплосиловой установки, дизельные и дровяные котлы вовремя загружать топливом;

- существует вероятность протечки или размораживания элементов отопительной сети.

Перечисленные недостатки нельзя назвать критическими. Вложения постепенно окупаются, при недостатке средств монтаж выполняется самостоятельно. Вероятность протечек сводится к нулю за счет качественной сборки и заливки незамерзающего теплоносителя (антифриза), если отопление включается периодически.

Список плюсов выглядит гораздо внушительнее:

- Универсальность. Для подогрева рабочего тела можно использовать оборудование, использующее различные источники энергии и горючее. При необходимости ставится 2—4 разных водогрейных аппарата.

- Широкий выбор комплектующих. Застройщик может подобрать схему и материалы под личный бюджет – применить недорогие полипропиленовые трубы, поставить панельные радиаторы и электрокотел.

- Гибкость. Любая схема закрытого типа легко адаптируется под требования домовладельца, трубопроводы укладываются закрытым либо открытым способом. Исключение – гравитационная (самотечная) разводка, монтируемая по строгим правилам.

- Температура поверхности приборов не превышает 80 градусов, выделяется мягкое инфракрасное тепло, воздух не пересушивается.

- Параллельно с отоплением нетрудно организовать горячее водоснабжение – установить и подключить к теплогенератору накопительный бойлер косвенного нагрева.

- Есть возможность полной автоматизации и управления отоплением на расстоянии – через GSM связь или интернет.

Как вы поняли, публикация носит ознакомительный характер и пригодится домовладельцам, не определившимся со способом отопления своего дома. Более развернутые инструкции по выбору теплосилового оборудования, труб и применяемой арматуры вы найдете на других страницах нашего ресурса (переходы выделены синим цветом в тексте статьи).