Увязка кольцевых водопроводных сетей на компьютере методом Лобачева — Кросса

Студентам предлагается не в обязательном порядке выполнить гидравлический расчет водопроводной сети при пожаре с помощью компьютера.( Для этого нужно воспользоваться программой IТGI, записанной в библиотеке учебных программ «АБОР»).

При использовании программы нужно иметь в виду следующее:

1. Нумерация колец сети производится в произвольном порядке.

2. При увязке сети, кольца которой имеют разное количество участков, диктующим будет кольцо с наибольшим количеством участков, а остальные кольца следует дополнить соответствующим числом участков так, чтобы количество участков во всех кольцах сети было одинаковым. Длины дополнительных участков следует задавать равными нулю, а диаметры и расходы — равными единице.

3. Нумерация участков в кольце выполняется произвольно, но общие участки для смежных колец должны иметь одинаковый номер. Если участок не является общим, то значение номера смежного кольца (прилегающего к данному участку) следует принимать равным нулю.

4. Начальные (предварительные) расходы определяются в результате распределения общего расхода воды, поступающей в сеть по отдельным участкам сети. При этом для каждого узла должно выполняться условие, которое можно сформулировать следующим образом: сумма расходов воды, подошедшей к узлу, равна сумме расходов воды, отошедшей от узла.

5. В каждом кольце вводится условно положительное направление (например, по часовой стрелке). Если направление предварительного расхода совпадает с условно положительным направлением, то предварительный расход вводится в компьютер со знаком «плюс», а если они противоположны, то со знаком «минус». Для удобства ввода в компьютер исходные данные следует подготовить в виде табл. 2.5.

Таблица подготовки исходных данных

Количество участков в кольце =

| Номер | Расход, л/с | Длина, м | Диаметр, м | Номер прилегающего кольца |

| кольца | участка | |||

| I | ||||

| II |

6. Выходные параметры (результаты расчета) печатаются в виде табл. 2.6.

Если знак расхода на соответствующем участке в результате расчета не изменился по сравнению с начальным, определенным в п. 5, то направление потока воды то же не изменилось. В противном случае начальное направление потока жидкости следует изменить на противоположное.

7. Потери напора в кольцевой сети определяются сложением потерь напора на отдельных участках (все потери берутся со знаком «плюс») при движении потоков воды от начальной точки (места подвода воды в сеть от насосной станции) к конечной по направлению движения потоков.

Таблица результатов расчета

| Номер | Расход по участку, л/с | Потери напора на участке, м |

| кольца | участка | |

| I | ||

| II |

Пример.

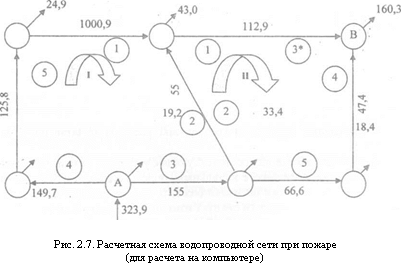

Пусть задана сеть, состоящая из двух колец (рис. 2.7). Номера участков обозначены цифрами в кружках, номера колец — просто цифрами. Наибольшее количество участков — пять в первом кольце. Второе кольцо должно быть дополнено участком (он отмечен «звездой») так, чтобы во втором кольце было тоже пять участков. Исходные данные для рассматриваемого примера показаны в табл. 2.7.

|

| 2.7. Расчетная схема водопроводной сети при пожаре (для расчета не компьютере) |

После ввода исходных данных в компьютер с дисплея они выводятся из компьютера в виде таблицы. В процессе расчета после каждой итерации печатается максимальная невязка, т.е. наибольшая из невязок для двух колец.

Величина максимальной невязки и результаты увязки сети после последней итерации выдаются на печать в виде табл. 2.8.

Исходные данные

Материал труб = 5 Количество участков в кольце = 5

Количество колец = 2 Допустимая невязка = 0,1 м

| Номер | Расход, л/с | Длина, м | Диаметр, м | Номер прилегающего кольца |

| кольца | участка | |||

| 100,90 | 0,2790 | |||

| -55,00 | 0,2350 | II | ||

| -155,00 | 0,3680 | |||

| 149,70 | 0,3680 | |||

| 125,80 | 0,3220 | |||

| 112,90 | 0,3220 | |||

| 55,00 | 0,2350 | |||

| 3* | 1,00 | 1,0000 | ||

| -47,40 | 0,2350 | |||

| -66,60 | 0,2350 | |||

| * Дополнительный участок во II кольце |

Результаты расчета

Максимальная невязка = 0,055 м

| Номер | Расход, л/с | Потери напора, м |

| кольца | участка | |

| I | 87,61 | 6,659 |

| -54,09 | -12,608 | |

| -168,29 | -5,762 | |

| 136,41 | 3,895 | |

| 112,51 | 7,867 | |

| 98,70 | 6,163 | |

| II | 54,09 | 12,007 |

| -13,20 | 0,0 | |

| -61,60 | 12,047 | |

| -80,80 | 6,670 |

Если идти по направлению движения потоков воды (по направлению стрелок) от начальной точки А к конечной точке В, то таких путей для данного примера будет три. Для любого из этих путей потери напора от А до В должны быть примерно одинаковы. Поэтому потери напора в сети можно принять равными потерям напора по одному из указанных путей, например по пути: участок 4 кольца I — участок 5 кольца I — участок 1 кольца I — участок 1 кольца II (см. рис. 2.7). Тогда потери напора в сети будут равны

Расчетная схема водопроводной сети с окончательно распределенными расходами воды при пожаре показана на рис. 2.8.

|

| Рис. 2.8. Расчетная схема водопроводной сети с окончательно распределенными расходами воды при пожаре |

При гидравлическом расчете водопроводной сети при пожаре предположим, что весь расход воды на пожаротушение отбирается в диктующей точке В (см. рис. 2.7). Такой вариант является наиболее неблагоприятным, с точки зрения отбора воды на пожаротушение. Но в действительности расход воды на пожаротушение (

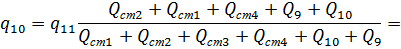

Проектирование системы горячего водоснабжения односекционного пятиэтажного здания , страница 8

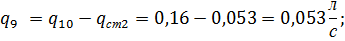

где

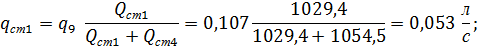

Расчетный циркуляционный расход воды для всей системы горячего водоснабжения, компенсирующий теплопотери, определим по формуле

Это циркуляционный расход на головном участке (

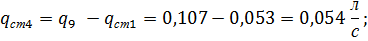

Определив циркуляционные расходы воды

где

При

Определим

Так как

9. Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов

Гидравлический расчет циркуляционных колец производим в режиме циркуляции, т.е. при наибольшем циркуляционном расходе. Каждое циркуляционное кольцо (через каждый водоразборный стояк) состоит из подающих теплопроводов, диаметры которых были подобраны в режиме максимального водоразбора и циркуляционных теплопроводов.

Гидравлический расчет циркуляционных колец для режима циркуляции в сети производится в два этапа:

1) Расчет потерь давления в подающих теплопроводах при условии отсутствия водоразбора и пропуска только циркуляционных расходов воды;

2) Расчет потерь давления в циркуляционных теплопроводах при пропуске циркуляционных расходов воды.

1 этап. Гидравлический расчет в режиме циркуляции начинаем с определения потерь давления на участках подающих теплопроводов циркуляционного кольца через наиболее удаленный стояк (т.е. расчетную ветку). Диаметры подающих теплопроводов известны из гидравлического расчета. По

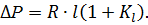

Потери давления на участке определяем по формуле

2 этап. Второй этап гидравлического расчета заключается в определении диаметров циркуляционных трубопроводов. Нумерацию участков производим, как и на подающих трубопроводах, добавляя к номерам знак « ‘ ». Потери давления на циркуляционных стояках рассчитываются аналогично участкам подающих стояков, при этом диаметры циркуляционных теплопроводов должны быть на 1-2 калибра меньше диаметров соответствующих участков подающих теплопроводов.

Циркуляционные стояки рассчитываются на разность давлений в местах соединения их с подающими стояками и циркуляционными магистралями. Разность потерь давления в различных циркуляционных кольцах допускается не более 10%. При невозможности увязки потерь давления путем изменения диаметров трубопроводов на участках циркуляционной сети предусматривается установка диафрагм у основания циркуляционных стояков.

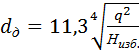

Диаметр отверстия диафрагмы определяем по формуле

Если при расчете диаметр отверстия диафрагмы получился меньше 10 мм, допускается вместо нее устанавливать кран для погашения избыточного напора.

Однако при установке диафрагмы наблюдается увеличение зашламления и накипеобразования в этих местах, поэтому допускается производить увязку потерь давления в циркуляционных кольцах путем увеличения гидравлического сопротивления стояков, вводя в их нижнюю часть вставки труб меньших диаметров.

Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов сводим в таблицу 9.1.

Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов