Вентиляция и отопление животноводческих помещений

В воздухе помещений для животных постоянно накапливается углекислый газ, водяные пары, а также аммиак, сероводород и другие дурнопахнущие газы, образующиеся при разложении навоза и мочи. В помещениях без вентиляции нарушается нормальный ход обмена веществ у животных и снижается их продуктивность. В таких помещениях удои коров снижаются на 17—18%, затраты кормов на каждый килограмм привеса у откармливаемых свиней возрастают на 25% и примерно наполовину уменьшается яйценоскость кур.

У животных, постоянно пребывающих в помещениях, плохо или недостаточно вентилируемых, снижается сопротивляемость к заболеваниям.

Во всех помещениях, как правило, происходит обмен внутреннего воздуха с наружным через поры строительных материалов, через щели в стенах, потолках, дверях, неплотности в окнах, то есть естественная вентиляция. Величина обмена воздуха путем естественной вентиляции зависит от разности температур наружного и внутреннего воздуха; чем больше эта разница, тем быстрее протекает и обмен воздуха. Большое влияние на величину естественной вентиляции оказывает и ветер (скорость и направление движения воздуха в свободной атмосфере).

Однако только естественная вентиляция не может обеспечить достаточный обмен воздуха и нормальный состав его в помещении. Поэтому в дополнение к ней в помещениях для животных необходимо устраивать искусственную вентиляцию.

Вентиляционные сооружения различают с естественным и искусственным (механическим) побуждением движения воздуха.

Вентиляция с естественным побудителем бывает беструбной и трубной.

Беструбная вентиляция это фрамужная, горизонтальная и жалюзийно-фонарная. Фрамуги обычно делают в верхней части оконной рамы. Такую вентиляцию в южных районах можно применять круглый год, а в других — только в теплое время года. Горизонтальную вентиляцию устраивают в продольных стенах здания в виде проемов (отверстий), заполняемых пористыми материалами (чаще каменноугольным шлаком или соломой). Жалюзийно-фонарную вентиляцию делают только в постройках с фонарным устройством крыши. Жалюзи и фрамуги имеют приспособление для открывания и закрывания. Воздух из помещения выходит через открытые отверстия на подветренной стороне вследствие разряжения, создаваемого ветром при закрытых отверстиях наветренной стороны. Беструбной вентиляцией очень трудно точно регулировать приток и удаление воздуха, и поэтому она непригодна для современных крупных животноводческих ферм.

Чаще используют трубную вентиляцию.

В животноводческих постройках широко применяют

приточно-вытяжную вентиляцию, в которой трубы, подводящие свежий наружный воздух, располагают отдельно от вытяжных. В ранее возведенных помещениях действуют трубные вентиляционные сооружения с естественным побуждением. Механизм перемещения воздуха при этом таков.

Воздух в помещении нагревается и обогащается водяными парами. При этом уменьшается его удельный вес и расширяется объем. Нагретый и влажный воздух перемещается вверх к потолку и свободно выходит через имеющиеся там вытяжные трубы, уступая место для поступления свежего, менее нагретого и более сухого наружного воздуха через приточные каналы.

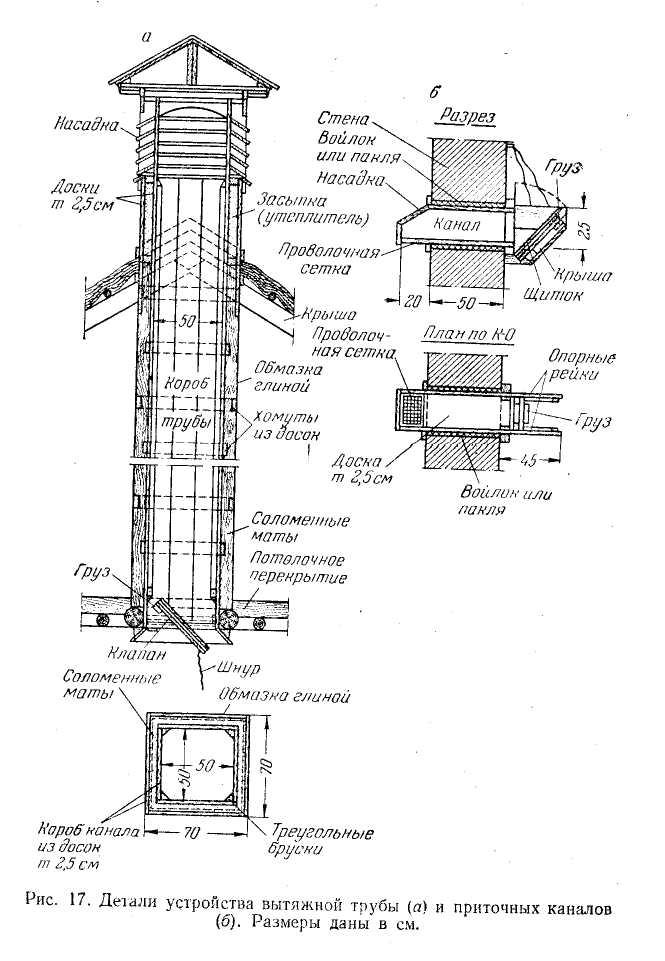

Вытяжные вентиляционные каналы обычно утепляют соломенными матами или двойной обшивкой из теса, между которой засыпают опилки или торфяную крошку. Внутреннюю поверхность труб делают гладко оструганной. Внизу вытяжная труба имеет вращающуюся заслонку (рис. 17). Сечение вытяжного канала должно быть не меньше 70 X 70 см. На одну корову или лошадь требуется в среднем около 250 см 2 площади сечения вытяжных труб.

Приточные каналы располагают в верхней части продольных стен в шахматном порядке. Делают их прямоугольными.

Если увеличить сечение и количество приточных и вытяжных труб, с одновременным увеличением кубатуры помещения за счет ликвидации чердаков, то нагретый воздух и пар не скапливаются под потолком, а свободно поднимаются почти к гребню крыши и вытяжным трубам.

Разработанная профессором Юргенсоном система вентиляции животноводческих помещений с естественным побуждением состоит из одной мощной вытяжной трубы площадью от 2 до 5м 2 и многочисленных узких подоконных щелей для притока свежего воздуха. Вытяжную трубу устанавливают в потолке помещения для скота над средним поперечным проходом между стойлами. Нижний конец трубы устраивают в одной плоскости с потолком, а верхний выводят выше конька крыши. Над трубой делают зонт. К потолку подвешивают желоб, предотвращающий по всему периметру трубы капель, которая бывает при неблагоприятных климатических условиях. Вытяжная способность трубы регулируется клапаном, расположенным в верхней ее части, несколько ниже конька кровли. Это не дает накапливаться конденсату на стенках трубы.

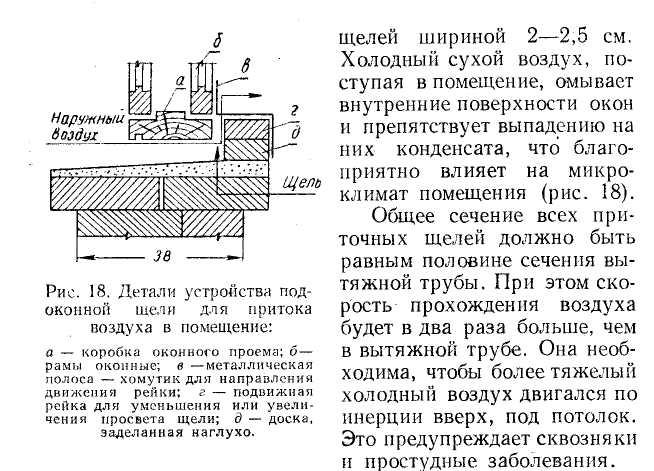

Отверстия для притока свежего воздуха устраивают под оконными переплетами или оконной коробкой в виде

Вентиляция птицеводческих помещений также осуществляется с помощью приточных и вытяжных труб. Для взрослой птицы на 1 кг ее веса требуется в час приток 1 м 3 свежего воздуха, а для молодняка — 1,2—1,5 м 3 . В птичниках используют, кроме того, электрические вентиляторы и калориферы.

Точные расчеты при проектировании и оборудовании вентиляционных приспособлений с естественным побуждением производится при учете количества тепла (в ккал), выделяемого всеми животными за один час, потерь тепла через стены, окна, двери, потолок, пол помещения, при определенной разнице между внутренней и наружной температурой стен. Эти расчеты позволяют определить количество остающегося тепла, которое можно использовать для подогрева необходимого количества кубических метров наружного воздуха. В итоге расчетов получается величина воздухообмена за один час. Зная эту величину, можно подсчитать количество и сечение вытяжных и приточных каналов.

В современных животноводческих помещениях, рассчитанных на содержание большого количества животных, в том числе и птиц, довольно трудно обеспечить нормальную температуру воздуха, влажность и газовый состав при пользовании вентиляционными трубами с естественным побуждением движения в них воздуха. Это относится к коровникам, помещениям для молодняка крупного рогатого скота, ‘свинарникам, птицефермам, птицефабрикам, возводимым часто из железобетонных конструкций и в ряде случаев без потолка с совмещенной кровлей.

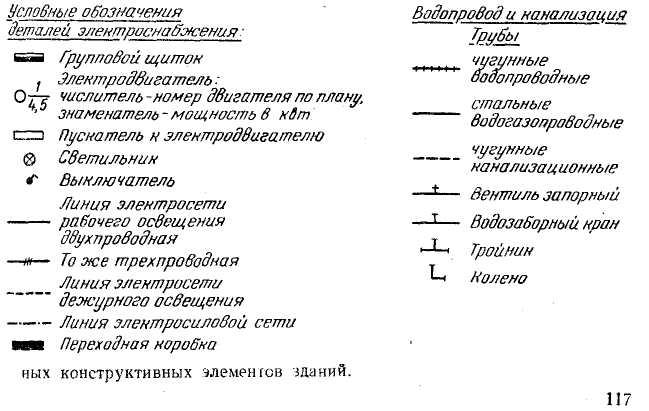

В электрифицированных хозяйствах для смены воздуха в животноводческих помещениях в приточных или вытяжных каналах используют электрические вентиляторы и электрокалориферно-вентиляционные установки, обеспечивающие подогрев поступающего воздуха.

Обмен воздуха в помещениях для животных через вентиляционные трубы должен находиться под определенным контролем. Необходимо регулировать поступление и удаление воздуха из помещения в зимнее время с тем, чтобы внутренняя температура его была постоянной.

В холодное время года в возводимых помещениях потери тепла преобладают над его поступлением, что вызывает необходимость делать отопительные приспособления. Особенно они нужны в родильных отделениях, телятниках-профилакториях, телятниках для телят-молочников, свинарниках-маточниках в период опоросов, свинарниках для поросят-отъемышей, в тепляках овчарен для зимнего ягнения, в доильных залах.

Раньше в животноводческих помещениях устраивали местное печное отопление, иногда огневые, паровые, водные или электрические калориферы, используемые для подачи в помещение подогретого сухого наружного воздуха.

В последние годы большое распространение получает центральное (паровое или водяное) отопление животноводческих построек. Источником поступления тепла являются котельные (самостоятельные — прифермские или комбинированные). В помещения для животных тепло поступает с нагретой водой или паром через радиаторы (ребристые или гладкие трубы), которые размещают около наружных стен здания.

Если есть возможность подогрева воздуха до определенных температур, то появляются условия для потребного по объему вентилирования его.

Приточное вентилирование с механическим побуждением в помещениях для животных делают часто в виде отопительно-вентиляционных агрегатов (калориферов), расположенных в обоих торцах помещения для равномерной подачи теплого и свежего воздуха. От агрегатов иногда делают распределительные короба и каналы, по ним чистый воздух поступает во все части здания.

Наиболее удобны в коровниках разводящие каналы. Их делают у переднего борта кормушек, таким образом, свежий воздух попадает в зону дыхания коров, стоящих на привязях. Удаляется воздух из такого помещения без побуждения через вертикальные вентиляционные трубы, начинающиеся по уровню потолка. Последние должны быть достаточной высоты и хорошо утепленными на чердаке.

В теплую погоду приточная вентиляция нагнетает воздух в помещение без подогревания.

Для обогревания и вентилирования воздуха в родильных отделениях, телятниках-профилакториях и телятниках для молодых телят устраивают приточную вентиляцию с подогревом наружного воздуха в приточно-отопительных шкафах. Внутри шкафа располагают ребристые трубы центрального отопления или трубы, подводящие горячую воду от котельной кормоцеха, которые подогревают поступающий через отверстие снаружи чистый воздух. Подогретый воздух подается в помещение из шкафа при помощи электровентилятора. В коровниках с беспривязным содержанием скота на глубокой подстилке, а также в коровниках южных районов, где температура наружного воздуха не бывает ниже— 20°, отопление не устраивают, так как тепло, выделяемое самими животными, вполне достаточно обеспечивает воздухообмен.

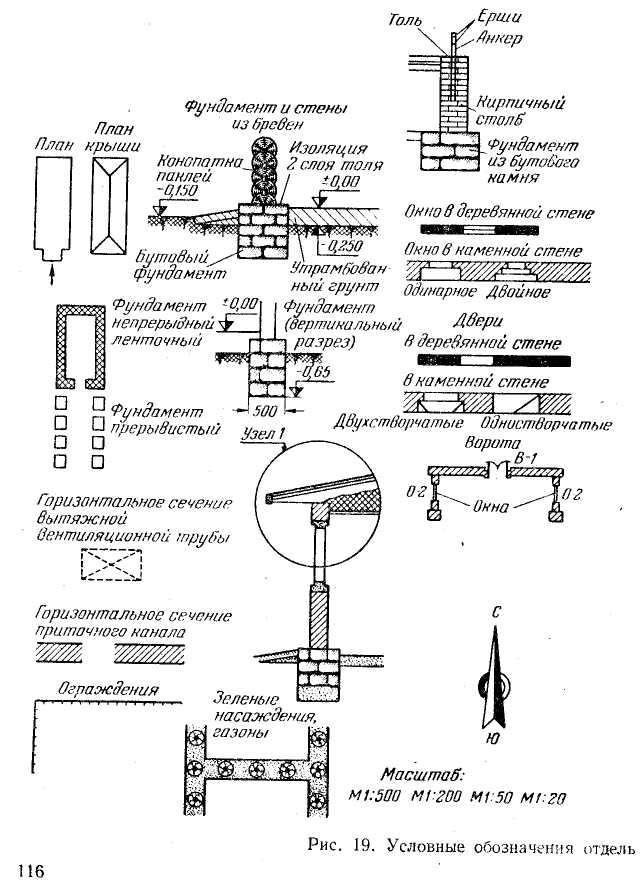

В нормах и технических условиях проектирования ферм и построек для животных предусмотрены основные зоогигиенические нормативы строительства (площадь, кубатура, световой коэффициент, размеры отдельных деталей оборудования помещений и пр.). На основании нормативов соответствующими проектными организациями в разных зонах Советского Союза составляются так называемые типовые проекты строительства животноводческих помещений. Ветеринарные и зоотехнические специалисты должны знать основные положения этих проектов.

Вентиляция животноводческих помещений

Вентиляция в животноводческих и производственных помещениях предназначена для поддержания оптимального температурно-влажностного режима и химического состава воздуха в соответствии с установленными нормами: обеспечения необходимого воздухообмена на единицу живой массы животных и птицы в различные периоды года, предупреждения конденсации паров на внутренней поверхности; равномерного распределения и циркуляции воздуха внутри помещения: создания нормальных условий для работы обслуживающего персонала и содержания животных.

По принципу действия и конструктивным особенностям вентиляционные системы в животноводстве подразделяют на следующие типы: с естественным побуждением движения воздуха; с механическим и комбинированного действия.

Вентиляция с естественным побуждением движения воздуха может быть беструбной и трубной. К беструбной относится оконная вентиляция. Такой тип вентиляции не может обеспечить нужный обмен воздуха в различные периоды года и трудно поддается регулированию. С целью создания более организованной и управляемой вентиляции устраивают специальные трубы (каналы) для удаления и притока воздуха в помещение. Однако целиком обеспечить необходимый обмен воздуха в различные периоды года в разных климатических зонах вентиляционные системы с естественным побуждением не могут.

Вентиляция с механическим побуждением движения воздуха более эффективна. Она бывает без подогрева и с подогревом воздуха. При устройстве вентиляции с механическим побуждением воздуха площадь сечения приточных, вытяжных каналов и воздуходувов специально рассчитывают в зависимости от величины воздухообмена и производительности вентиляторов. Она подразделяется соответственно на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную.

Вентиляция комбинированного действия объединяет в работе первые два типа и включает вентиляторы, калориферы и систему приточно-вытяжных каналов. Важное значение имеет система распределения приточного воздуха внутри помещения, то есть расположение приточных каналов.

Для устранения проникновения наружного воздуха в холодное время года в помещения ферм и комплексов через открываемые наружные проемы в них устраивают воздушные завесы. Воздух поступает в виде плоской подогретой струи через щель канала, расположенного с одной или двух сторон открытого проема.

На отдельных объектах животноводства, где возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого количества пожаро- и взрывоопасных веществ, паров, газов (комбикормовые цехи, мельницы и др.). предусматривается устройство аварийной системы вентиляции.

Для обеспечения постоянного нормируемого микроклимата в производственных помещениях животноводства (доильный зал, родильное помещение, батарейный цех выращивания цыплят первого возраста и т. д.) применяют кондиционеры. Организация кондиционирования воздуха является наиболее совершенным видом вентиляции.

В соответствии с санитарными нормами предельно допустимые концентрации пыли и микроорганизмов в зоне дыхания работающих не должны превышать величин, приведенных в таблице Bottom of Form 0

1.4. Основные параметры микроклимата помещений для птицы

Под микроклиматом птицеводческого помещения понимают климат замкнутого пространства птичника, представляющий совокупность физических, химических и биологических факторов, оказывающих определенное воздействие на организм птиц и обслуживающих их людей.. К основным из этих факторов относят температуру, влажность, скорость движения и химический состав воздуха, концентрацию пыли и микроорганизмов, освещенность и др. Сочетание этих факторов может быть различным и оказывать на организм птицы положительное или отрицательное влияние. Перегрев или переохлаждение организма птицы нарушает нормальный обмен веществ и отрицатель сказывается на проявлении всех жизненных процессов, что в свою очередь ведет к значительному снижению продуктивности. Температура воздуха в помещении должна обеспечивать равновесие между теплообразованием и теплоотдачей, т.е. находиться в зоне термической нейтральности или в диапазоне, в пределах которого обмен веществ в организме сохраняется на постоянном уровне. Этот диапазон имеет определенные значения температур для каждого вида и возраста птицы.

Немаловажное значение имеет и влажность воздуха, которая характеризуется гигрометрическими показателями: абсолютной, максимальной и относительной влажностью. Избыточная влажность воздуха способствует размножению микроорганизмов, а низкая влажность вызывает высокую запыленность, что может приводить к заболеванию органов дыхания птицы.

Движение воздуха при температуре более низкой, чем температура тела птицы, может вызывать переохлаждение организма. При таких условиях высокая скорость движения воздуха в зоне нахождения птицы является отрицательным фактором, увеличивающим теплоотдачу. Движение воздуха, усиливая испарение и теплоотдачу, воздействует на водный тепловой обмен организма. Температура, влажность и скорость движения воздуха в помещениях для содержания птицы являются определяющими факторами микроклимата, непосредственно влияющими на продуктивность; поэтому комплекс применяемого для этих целей оборудования должен обеспечивать данные параметры строго в соответствии с зооветеринарными требованиями.