Влажность воздуха при теплых полах

На различных форумах, посвящённых тематике установки и эксплуатации тёплого пола, это один из распространённых вопросов. Кто-то утверждает, что тёплый пол совершенно не влияет на влажность в квартире, другие убеждены, что именно установка такой отопительной системы заставляет приобретать увлажнитель. Спорить об этом можно бесконечно, но лучше рассмотреть некоторые нюансы, которые формируют столь разные мнения.

Начнём с того, что влажность в помещении в принципе зависит от многих факторов. Среди них – время года, погодные условия, этажность и даже привычки в уборке. Поэтому нередко одна и та же марка тёплого пола будет полностью устраивать одних, и вызовет категорическое недовольство у других.

Другой немаловажный момент – комбинация отопления. Нередко монтаж тёплого пола комбинируют с обычными электрическими конвекторами. Разумеется, с такой системой отопления сухость воздуха будет выше, и тут нельзя грешить только на тёплый пол.

Что же касается самой системы тёплого пола, она признана наиболее щадящей для уровня влажности – обычные электрические обогреватели сжигают кислород и испаряют влагу куда интенсивнее. Очень многое здесь зависит от трёх слагаемых тёплого пола – качества, конструктивной особенности и монтажа.

Качество

Качественный тёплый пол (не важно, электрический или водяной) должен соответствовать требованиям безопасности и иметь сертификацию. Перед выпуском в продажу, такие системы подвергаются тестированию, чтобы убедиться, что уровень электромагнитного излучения и влажность воздуха при использовании в пределах нормы. Поэтому, если хотите не иметь проблем с влажностью – приобретайте качественный пол.

Особенности конструкции

Считается, что электрические системы больше сушат воздух. Но многое зависит от их конструкции. Двужильный кабель более безопасен, а инфракрасный тёплый пол вообще считается самым не влияющим на влажность. При выборе типа пола стоит решить, какой показатель для вас наиболее критичен.

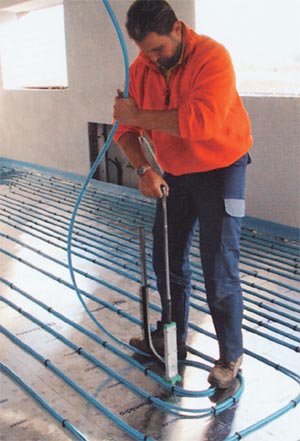

Монтаж

В подавляющем большинстве случаев проблемы с сухостью воздуха возникают именно из-за неправильного монтажа. Если всё сделано верно, температура поверхности пола составит всего 28 градусов, а этого недостаточно, чтобы пересушить воздух в квартире. Во избежание проблем, лучше доверить монтаж специалистам.

Как мы увидели, есть множество факторов, влияющих на влажность в доме. Если вы планируете монтаж тёплого пола, пусть слухи о сухости воздуха вас не пугают – доверьте выбор и монтаж системы профессионалам, и вам не придётся испытывать дискомфорт.

Теплые полы

Теория и практика

Технология теплых полов в последнее время существенно модернизировалась. Теплый пол теперь обеспечивает максимальный комфорт в помещении, поскольку современная технология позволяет значительно уменьшить конвективные процессы, объемы перемещаемых загрязняющих веществ и масштаб теплового воздействия в отношении человека, а также – что не менее важно – сократить габариты такой системы отопления и улучшить параметры относительной влажности в помещении.

Настоящий прорыв в развитии систем отопления, расположенных под полом, состоялся в начале 1980-х годов, когда изменился подход к оценке тепловой изоляции ограждающих конструкций здания в сторону сокращения теплопотерь. Сегодня тепло, излучаемое теплым полом, имеет тот оптимальный уровень, с помощью которого обеспечивается эффективное отопление жилых помещений, когда нет нужды дополнять такие системы отопительными радиаторами – при этом температура поверхности не создает людям дискомфортных ощущений. Кроме того, влажность, имеющая тенденцию к недостаточности в самую холодную погоду, теперь существенно более благоприятна, чем прежде, поскольку при лучистом отоплении при равной результирующей температуре она коррелируется с более низкой температурой воздуха. Приведем пример. Предположим, нам требуется обеспечить в помещении при помощи системы теплого пола активную температуру 20 °С. Температура поверхности пола составит 26 °С, при этом из каждой геометрической точки во всех направлениях испускаются инфракрасные лучи, как показано на рис. 1. Лучи попадают в стены, потолок и все твердые тела, находящиеся в помещении. В свою очередь сами нагреваемые таким образом поверхности из каждой своей геометрической точки во всех направлениях тоже испускают инфракрасные лучи, так что собственная температура всех ограждающих конструкций всегда выше температуры воздуха. В нашем примере, показанном на рис. 1, если мы примем как данность, что все ограждения имеют однородный характер, следует, что их средняя температура составляет 23 °С. Для получения требуемой результирующей температуры воздух в помещении нагревается до уровня 17 °С, определяемого экранированным термометром. При такой температуре воздух при равных значениях абсолютной влажности будет иметь более высокую относительную влажность по сравнению с воздухом помещения, отапливаемого системой воздушного отопления, где, чтобы получить ту же самую результирующую температуру 20 °С, потребуется нагреть воздух до 23 °С при средней температуре ограждений 17 °С.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |

|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Таблица 1 Классы стойкости цементной стяжки в зависимости от движущейся нагрузки | |||||||||||||||

| |||||||||||||||

| Таблица 2 Максимально допустимые значения температуры поверхности пола в зависимости от типа помещения | |||||||||||||

|

Расчет параметров теплого пола

После того как выбран тип теплого пола (тип теплоизолятора и подложки, тип трубопровода, толщина излучающей стяжки и вид окончательной отделки), весь расчет сводится к определению четырех основных параметров, а именно:

• температуры поверхности пола в корреляции с температурой воздуха, °С;

• межосевого расстояния между трубками змеевика, см;

• излучающей способности, Вт/м 2 ;

• теплового перепада между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха, К.

Следует обратить внимание на номограмму на рис. 9, относящуюся к системе теплого пола с нижним алюминиевым отражающим слоем по полистирену толщиной 30 мм и стяжкой l = 1,4 Вт/м (К) толщиной 45 мм над змеевиком.

Расчет верен при условии, что температура воздуха на улице не опускается ниже –15 °С, а ограждающие конструкции отвечают требованиям соответствующих регламентов по теплоизоляции.

Пример расчета:

• допустим, для теплого пола требуется излучающая способность 90 Вт/м 2 , проводим вертикальную линию от значения 90 по абсциссе до верхней таблички, где у значения температуры воздуха q 20 °С мы найдем допустимое значение температуры поверхности пола 27,7 °С;

• берем перепад Dq С между средней температурой воды в змеевике 32 °С и температурой воздуха q 20 °С, равный 12 К;

• на пересечении линий определяем точку Р, соответствующую межосевому расстоянию между витками змеевика в пределах от 15 до 20 см.

Теперь можно перейти к поиску точки Р1, отличной от Р, к примеру, увеличив межосевое расстояние между витками до 25 см, если, допустим, средняя температура воды в змеевике будет 40,5 °С.

Получаем перепад Dq С между средней температурой воды в змеевике и температурой воздуха, равный 20,5 К, который, например, соответствует воде на входе 43 °С и выходе – 38 °С с Dq циркулирующей воды 5 К.

В этом случае температура поверхности пола в штатном режиме остается в допустимых рамках (28,7 °С), а излучающая способность теплого пола составляет 100 Вт/м 2 . Анализ номограммы помогает понять динамику излучающего отопления: при тех же температурных параметрах уменьшение межосевого расстояния между витками змеевика ведет к росту температуры поверхности пола, но для обеспечения такого же комфорта при уменьшении межосевого расстояния между витками змеевика придется понизить температуру теплоносителя, что в итоге не дает никаких плюсов, напротив, одни только минусы – рост стоимости системы, увеличение энергопотребления и теплопотерь. Таким образом, если позволяют обстоятельства, рекомендуемая средняя рабочая температура теплоносителя составляет 40 °С с межосевым расстоянием между витками змеевика 20–30 см с учетом того, что в ванных комнатах, где обычно межосевое расстояние необходимо уменьшить, определенное повышение температуры поверхности пола никому не повредит. В табл. 2 приведены максимально допустимые значения температуры поверхности пола в зависимости от типа помещения и используемой одежды. Указанные значения имеют характер осторожной оценки, поскольку имеется множество переменных факторов, способных повлиять в той или иной степени на рабочие параметры системы, например: окончательная отделка пола (облицовочная плитка, мрамор, дерево, ковролин), назначение помещения (гостиная, туалет, спальня), продолжительность пребывания людей и их положение (сидя, стоя, в движении) и даже тип обуви. Определив по имеющейся номограмме значение общей излучающей способности теплого пола, необходимо сделать пару поправок, соответственно, во-первых, на толщину и теплопроводность окончательной отделки пола (отличная теплопроводность у мрамора, затем в порядке убывания следуют плитка, терракота, деревянный паркет, линолеум и, наконец, различные виды ковролина) и, во-вторых, на толщину цементной стяжки: индекс 1,00 при толщине бетона 45 мм в соответствии с вышеуказанными рекомендациями. Имеются рекомендации и по длине змеевика. Лучше, если все змеевики будут иметь одинаковую общую длину, что обеспечивается аккуратным внимательным расчетом и опытом. Это позволит получить сбалансированную сеть и обойтись без локальной компенсации нагрузки (например, при помощи сужающих отсечных клапанов), что само по себе шумно, да и накладно. Для сохранения требуемого гидравлического баланса можно прибегнуть к трубопроводам разного диаметра. Потери нагрузки рассчитываются на основе данных, предоставляемых изготовителем или импортером, поскольку у разных производителей даже однотипные изделия могут существенно отличаться, например по шероховатости и, соответственно, общему снижению давления.

Достаточно большие межосевые расстояния между витками змеевика (в пределах от 20 до 30 см) позволяют не только уменьшить затраты на приобретение труб и оплату работ по укладке, но и иметь умеренную потерю давления с меньшими затратами на насос, не говоря о снижении шума и меньших эксплуатационных расходах.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Если, к примеру, все змеевики в системе имеют длину порядка 65 м (комната площадью 16 м 2 с межосевым расстоянием витков 25 см дает примерно такую длину), потеря давления в каждом змеевике на трубке внутренним диаметром 16 мм составит примерно 8 450 Па при скорости воды 0,38 м/с, общей плотностью теплового потока 100 Вт/м 2 и общей теплопроизводительностью 1 600 Вт/м 2 . Напомним здесь предыдущий пример, где средняя температура циркулирующей воды составляет 40,5 °С с перепадом Dq С между средней температурой воды в змеевике и температурой воздуха 20,5 К, что соответствует воде на входе 43 °С и выходе – 38 °С с Dq циркулирующей воды 5 К. Расчетная температура поверхности пола – 28,7 °С. Для сравнения можно взять такой же теплый пол с межосевым расстоянием витков 10 см, а не 25 см. Тогда придется снизить температуру воды до среднего уровня 32,5 °С с перепадом Dq С между средней температурой воды в змеевике и температурой воздуха 12,5 К, что соответствует воде на входе 35 °С и выходе 30 °С с Dq циркулирующей воды 5 К. Расчетная температура поверхности пола в этом случае также 28,7 °С, но длина змеевика увеличивается до 144 м с одновременным ростом потери давления от 8 450 до 18 750 Па. Проектировщику надо теперь увеличить Dq циркулирующей воды до 6 К и выше, что позволит снизить потери давления. Но если слишком увеличить Dq , например до 8 К, температура на выходе из змеевика также может излишне понизиться, в нашем примере до 28,5 °С, т. е. до уровня температуры поверхности теплого пола, иначе говоря, слишком близко к порогу, за которым уже не происходит эффективного теплообмена.

Отсюда ясна бесполезность малых межосевых расстояний витков. Наша рекомендация – отдавать предпочтение более редким и более коротким змеевикам с умеренной пропускной способностью.

Перепечатано с сокращениями из журнала «RCI».

Перевод с итальянского С. Н. Булекова.

Научное редактирование выполнено С. Н. Хоревым, главным инженером проекта по специальности отопление и вентиляция.