Водонапорные сооружения систем водоснабжения

В системе водоснабжения применяются напорно-регулирующие сооружения, предназначенные для создания необходимого напора в разводящей магистрали, регулировки подачи воды в сеть и создания запаса воды на время отклонения насосной станции.

На практике применяют два типа напорно-регулирующих сооружений: водонапорную башню и пневматический котел (безбашенное сооружение). В первом случае наружный напор создается за счет поднятия водонапорного бака на необходимую высоту; во втором – за счет давления сжатого воздуха, заполняющего пространство выше уровня воды в герметически закрытом котле.

Сборно-блочные башни конструкции инженера А. А. Рожновского получили на фермах наибольшее распространение. Башни монтируют на месте из отдельных металлических блоков, изготовленных на заводах. Нижняя часть башни, утепленная земляной обсыпкой, целиком заполняется водой. Этот запас воды удваивает резервную вместимость башни.

Неутепленную башню применяют там, где температура воды подземных источников не ниже 4° С и обмен воды в башне происходит не реже одного раза в сутки.

При интенсивной циркуляции вода в башне не замерзает даже при значительном снижении температуры.

Для автоматизации управления к водонапорным башням выпускают аппаратуру, которая поддерживает постоянный запас воды и повышает надежность работы оборудования насосных станций. Сборно-блочная конструкция башни позволяет намного сократить сроки монтажа сооружения и снизить стоимость строительства.

Безбашенные напорно-регулирующие сооружения предназначены для автоматизации водоснабжения животноводческих ферм и других объектов.

На фермах широко распространены безбашенные автоматические водоподъемные установки типа ВУ, например, установка ВУ5-30. Вихревым насосом вода подается в воздушно-водяной бак, из которого через водоразборную магистраль поступает к потребителям. Излишки воды накапливаются в баке, сжимая в нем воздух. Как только давление в баке достигнет расчетного реле давления ( в нормальном положении контакты реле давления постоянно замкнуты) разомкнет электрическую цепь магнитного пускателя, электродвигатель насоса остановится и вода потребителям будет подаваться под действием сжатого в баке воздуха. При уменьшении давления до определенного значения контакты реле замкнутся и в работу включится насос, который снова начнет подавать воду в бак.

Во время работы установки объем воздушной подушки в баке вследствие неплотности соединений растворения воздуха в воде уменьшается. Это приводит к увеличению частоты включения установки и ускоряет износ электродвигателя и насоса. Для автоматического заполнения бака воздухом служит струйный регулятор запаха.

Установки просты по конструкции, гигиеничны и удобны в эксплуатации, не требуют постоянного обслуживания. Благодаря применению установок ВУ сокращается расход труб, исключается строительство дорогостоящих металлоемких водонапорных башен, себестоимость подачи 1 м воды снижается в 1,5…2 раза.

Для хранения запасов воды иногда используют безнапорные резервуары, из которых вода может подаваться в водопроводную сеть насосами.

Вместимость баков водонапорных башен и резервуаров выбирают в зависимости от суточного расхода воды, характера расходования ее по часам суток и работы насосной станции. Характер расходования воды по часам суток может быть установлен в результате подсчетов значений коэффициентов часовой неравномерности для каждого потребителя с учетом принятого на ферме распорядка дня.

Регулирующая вместимость бака или резервуара зависит от продолжительности работы насосной станции. Расчетами и практикой определено, что бак или резервуар минимальной вместимости может быть выбран в том случае, если насосная станция работает в сутки не менее 16…19 часов.

Системы водоснабжения

Для обеспечения городов и промышленных предприятий водой строят системы водоснабжения – комплекс инженерных сооружений, а также мероприятий, обеспечивающих получение воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и подачу потребителям.

Система водоснабжения города или промышленного предприятия состоит из следующих основных элементов:

водоподъемных сооружений, т. е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосные станции I подъема) или потребителям (насосные станции II подъема);

башен и резервуаров, накапливающих запасы воды или регулирующих напоры и расходы;

водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям.

Источниками водоснабжения могут служить поверхностные водоемы (реки, озера, моря) и подземные воды (скважины, колодцы). Выбор места забора воды и местоположения водоприемного сооружения и насосной станции I подъема определяется санитарными соображениями – стремлением получить из источника наиболее чистую воду. Например, при заборе воды из рек это достигается расположением водоприемного сооружения выше по течению реки относительно объекта водоснабжения, т.е. выше мест возможного загрязнения воды водоема. Для обеспечения промышленных предприятий водой предусматривают повторное и многократное использование ее по схеме оборотного водоснабжения, при которой отработанные (сточные) воды после соответствующей очистки вновь возвращаются на производство.

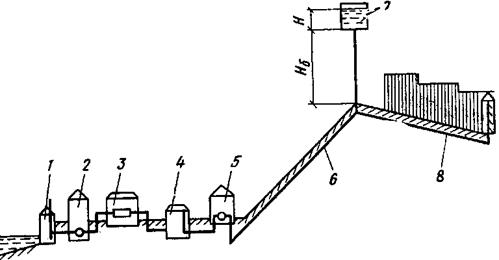

На рис. 3,1 показана схема водоснабжения города с поверхностным источником, из которого вода забирается водоприемным сооружением и подается насосами насосной станции I подъема на очистные сооружения. После очистки и обеззараживания вода собирается в резервуарах чистой воды. Затем насосами станции II подъема вода подается по водоводам в сеть трубопроводов, разводящую воду потребителям.

Рис. 3.1. Схема водоснабжения:

1 – водоприемные сооружения; 2 – насосная станция первого подъема; 3 – очистные сооружения; 4 – резервуар чистой воды; 5 – насосная станция; 6 — водоводы; 7 – водонапорная башня; 8 – магистральная водопроводная сеть.

Водозаборные сооружения должны обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей водой хорошего качества в течение всего года. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения наиболее пригодны подземные воды, так как они обладают сравнительно высоким качеством и часто не нуждаются в очистке. Для промышленных целей преимущественно используют поверхностные источники водоснабжения. При этом для водоснабжения некоторых производств, не нуждающихся в высоком качестве воды, ее подвергают только простейшей очистке либо вообще не очищают.

Тип и конструкция сооружения для приема подземных вод зависят в основном от глубины их залегания и мощности водоносного горизонта. К этим сооружениям относятся трубчатые и шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы.

Трубчатые колодцы устраивают путем бурения в земле скважин, стенки которых крепят обсадными стальными трубами. По мере заглубления колодца диаметр обсадных труб уменьшают, в результате чего колодец приобретает телескопическую форму

Шахтные колодцы можно выполнять из бетона, железобетона, кирпича, камня и дерева. Чаще всего шахтные колодцы строят опускным способом.

Горизонтальные водозаборы устраивают для приема грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине (до 8 м). Такие водозаборы выполняют из горизонтальных железобетонных, бетонных или керамических труб с круглыми или щелевыми отверстиями. Для осмотра и очистки горизонтальных водозаборов через каждые 50. 150 мм по их длине устраивают смотровые колодцы.

Конструкции сооружений для приема воды из поверхностных источников зависят от целого ряда факторов (глубина источника, ледовый режим, характер русла и берегов рек, наличие волнений на поверхности морей, скорости течения и т. д.).

Насосные станции – один из важнейших элементов систем водоснабжения. С помощью насосов и связанных с ними всасывающих труб и напорных водоводов насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооружения к сооружению и потребителям.

По расположению в схеме водоснабжения и назначению насосные станции разделяются на станции I и II подъема, повысительные и циркуляционные. Насосные станции I подъема подают воду из источника водоснабжения на очистные сооружения, или, если не требуется очистки воды, непосредственно в распределительную сеть, водонапорные башни и другие сооружения. Насосные станции II подъема служат для подачи воды от резервуаров чистой воды, расположенных после очистных сооружений, в распределительную сеть и водонапорные башни. Повысительные насосные станции предназначены для повышения напора водопроводной сети. Циркуляционные насосные станции устраивают в промышленных системах оборотного водоснабжения для подачи отработанной воды на очистные и охлаждающие устройства и возврата этой воды на предприятие

Насосы и другое оборудование насосных станций размещаются в зданиях насосных станций. Подземные части этих зданий выполняют из бетона и железобетона, надземные части – павильоны – из кирпича. В последнее время для строительства насосных станций широко используются сборные железобетонные элементы. Заглубленные насосные станции допускается сооружать без надземного павильона.

Очистные сооружения предназначены для очистки воды от вредных примесей и доведения ее качества до показателей, определенных соответствующими ГОСТами. Качество воды зависит от наличия в ней различных веществ неорганического и органического происхождения (в том числе и микроорганизмов). Эти вещества могут находиться в воде в растворенном и нерастворенном виде. Кроме того, качество воды характеризуется ее температурой, цветностью, запахом, привкусом, жесткостью, содержанием отдельных химических элементов и соединений, активной реакцией, бактериальными загрязнениями и другими показателями.

При очистке природной воды, используемой для хозяйственно-питьевых и производственных целей, широко применяют осветление, обесцвечивание и ее обеззараживание (дезинфекцию). При осветлении и обесцвечивании из воды удаляют взвешенные вещества, а при обеззараживании уничтожают бактерии. Воду обеззараживают хлорированием, ультрафиолетовыми лучами и т. д.

Для некоторых производств требуется вода невысокой прозрачности. В этом случае от крупных взвешенных частиц избавляются процеживанием воды через решетки и сетки, устанавливаемые в водозаборных сооружениях. Более мелкие взвешенные вещества удаляются механическим отстаиванием воды в отстойниках или отстойниках с предварительным коагулированием.

Более эффективно происходит осветление воды при коагулировании и пропуске ее через взвешенный слой хлопьев, ранее отделенных от воды. Сооружение, в котором происходит очистка воды этим способом, называется осветлителем.

Для глубокого осветления обычно применяют фильтрование воды через песчаные фильтры.

Для снижения жесткости (умягчения), обессоливания и дегазации воды служат химические и физико-химические методы обработки воды.

В качестве коагулянтов применяют серно-кислый алюминий, хлорное железо и др. Для умягчения и обессоливания воды используют различные реагенты (известь, соду, серную кислоту, едкий натр и т.д.).

Для обеспечения требуемого качества воды, подаваемой потребителю, обычно применяют несколько способов ее очистки, а в некоторых случаях – несколько ступеней одного и того же способа очистки. Намечаемая совокупность способов очистки составляет технологическую схему очистки воды.

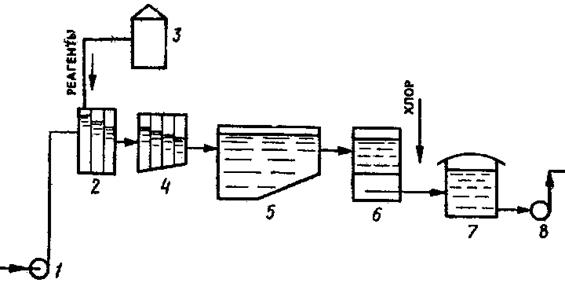

На рис. 3.2 показана схема глубокого осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды путем коагулирования и последовательного осветления воды в отстойниках и на фильтрах. Природная вода насосами I подъема 1 подается в смеситель 2, куда одновременно поступают реагенты, приготовленные в реагентном цехе 3. После смешения с реагентами вода подается в камеру хлопьеобразования 4 (камеру реакции), где происходит физико-химический процесс агломерации взвешенных и коллоидных частиц в крупные хлопья. Затем вода поступает в отстойники 5, в которых движется с малой скоростью. При этом основная масса образовавшихся хлопьев отделяется от обрабатываемой воды и выпадает в осадок(на дно отстойников). Из отстойников воду подают на фильтры 6 для глубокого осветления путем пропуска ее через толщу песчаной загрузки. В процессе очистки в толще фильтров накапливаются загрязнения. Для их удаления фильтры выключают из работы, промывают и затем снова включают в работу. Осветленную воду собирают в резервуарах чистой воды 7. Поскольку воду предназначают для хозяйственно-питьевых целей, то перед подачей в резервуар чистой воды ее подвергают обеззараживанию, которое завершается в резервуарах чистой воды, где обеспечивается необходимый контакт воды с дезинфекторами (хлором и др.). Затем воду подают насосами II подъема 8 потребителям.

Рис. 3.2. Схема осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды с применением отстойников и фильтров.

Помимо описанной существуют и другие схемы глубокого осветления, обесцвечивания и обеззараживания воды. Выбор той или иной схемы производится на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Как правило, на очистных станциях применяют не менее двух сооружений каждого типа. Этим обеспечивают непрерывность работы очистных станций при авариях и отключении из работы отдельных сооружений при эксплуатации.

Водонапорные башни предназначены для регулирования подачи и потребления воды в системе водоснабжения, обеспечения заданного напора в водопроводной сети, создания и хранения необходимого запаса воды для тушения пожара в первые минуты после его возникновения.

Водонапорная башня состоит из водонапорного бака, ствола (поддерживающей конструкции) и отепляющего шатра вокруг бака.

Для осмотра бака снаружи и внутри его устанавливаются лестницы.

Водонапорные башни могут быть железобетонными, кирпичными, металлическими и деревянными. Конструкции железобетонных башен выполняются двух типов: на вертикальных опорных колоннах и со стволом в виде сплошного железобетонного цилиндрического стакана. Баки в железобетонных водонапорных башнях устраивают также железобетонными с вогнутым сферическим или конически-сферическим днищем.

В кирпичных водонапорных башнях ствол выполняют из кирпича в виде цилиндра или многогранника, а баки с выпуклым сферическим или плоским днищем – из стали.

Применение металлических водонапорных башен обеспечивает высокую степень индустриальности строительства.

Водопроводные сети. Вода от источников к объектам водоснабжения транспортируется по водоводам. Их выполняют из двух или более ниток трубопроводов, укладываемых параллельно друг другу. Для подачи воды непосредственно к местам ее потребления (жилым зданиям, цехам промышленных предприятий) служит водопроводная сеть.

По конфигурации в плане различают водопроводные сети разветвленные или тупиковые, а также кольцевые или замкнутые. Разветвленные водопроводные сети применяют для небольших объектов водоснабжения, допускающих перерывы в снабжении водой, а также при сосредоточенном потреблении воды в отдаленных друг от друга точках сети. Кольцевые водопроводные сети прокладывают при необходимости бесперебойного водоснабжения, что гарантируется в данном случае возможностью двустороннего питания водой любого потребителя.

В городских и производственных водопроводах, как правило, применяют кольцевые сети. В противопожарных водопроводах устройство кольцевой сети обязательно.

В водопроводной сети различают магистральные (главные) и распределительные (второстепенные) линии. Располагаются водопроводные линии по проездам или обочинам дорог по возможности вне асфальтовых или бетонных покрытий, как правило, параллельно границам застройки и поверхности земли.

Для устройства наружного водопровода применяют трубы чугунные, стальные, асбестоцементные, железобетонные, пластмассовые и др.

Чугунные раструбные трубы изготовляют диаметром 50. 1200 мм и длиной 2…7 м. Внешнюю и внутреннюю поверхность труб покрывают на заводе нефтяным битумом, что предохраняет их от коррозии.

Чугунные трубы обладают очень важным достоинством – долговечностью, которая обусловлена значительной толщиной их стенок. К недостаткам следует отнести большой расход металла (в 1,5 раза больше, чем для стальных труб), малую сопротивляемость ударным нагрузкам и ограниченность рабочего давления (не более 1 МПа).

Стальные трубы применяют для устройства водоводов и водопроводных сетей, в которых внутреннее давление превышает 1,2 МПа, при укладке труб в макропористых грунтах и в сейсмических районах, а также для устройства переходов под железными и автомобильными дорогами, на эстакадах, т.е. в условиях, где необходима хорошая сопротивляемость динамическим нагрузкам и изгибающим усилиям. По сравнению с чугунными стальные трубы обладают значительно большей прочностью, эластичностью, меньшей массой и более простым соединением, которое, как правило, осуществляется сваркой.

Недостатком стальных труб является то, что они в большей степени подвержены коррозии и поэтому требуют специальной защиты. Срок их службы меньше, чем чугунных труб.

Стальные трубы выпускаются диаметром 15. 1600 мм. Толщина их стенок изменяется в широких пределах, что обеспечивает возможность применения труб для работы на разном давлении и в различных условиях.

Металлические (чугунные и стальные) трубы, уложенные в земле, подвергаются коррозии. Для изоляции труб применяют нефтяной битум. Добавка к нему измельченных наполнителей (каолина, цемента, асбеста) повышает прочность изолирующего покрытия. Для усиления изоляции применяют обертку трубопровода гидроизолом или бризолом. Применяют также и пластмассовые изолирующие покрытия.

Для предохранения внутренних поверхностей труб от коррозии можно применять различные виды покрытий и специальную обработку воды, после которой она теряет коррозионные свойства.

Асбестоцементные трубы изготавливают на заводах из смеси 75. 80% портландцемента и 20. 25% асбестового волокна. Они имеют диаметр 100. 500 мм. При необходимости заводы могут изготовлять трубы и больших диаметров (600. 1000 мм). Используют их при давлении до 1,2 МПа.

Асбестоцементные трубы обладают следующими достоинствами: гладкостью стенок, малой теплопроводностью, стойкостью в отношении коррозии, небольшой массой и невысокой стоимостью. К их недостаткам относятся малая сопротивляемость ударам и динамическим нагрузкам, а также сложность и высокая стоимость стыковых соединений.

Железобетонные трубы изготовляют методами вибропрессования и центрифугирования с предварительным напряжением арматуры. Достоинствами этих труб являются малый расход металла, долговечность и гладкость внутренних поверхностей; недостаток – их большая масса. Железобетонные напорные трубы могут примеряться для устройства водопровода, если транспортируемая и грунтовая вода не агрессивна по отношению к бетону.

Для нормальной эксплуатации на водопроводных сетях устанавливают следующую арматуру: запорно-регулирующую (задвижки, дисковые поворотные затворы), предохранительную (предохранительные клапаны) и водозаборную (водозаборные колонки, краны, пожарные гидранты).

В местах установки фасонных частей и арматуры с фланцевыми соединениями устраивают смотровые колодцы или камеры. Колодец состоит из рабочей камеры и горловины над ней, которая служит для спуска в рабочую камеру. На горловину колодцев устанавливают чугунные или стальные люки с крышками. Для спуска в колодец в нем устанавливают чугунные или стальные скобы или металлические лестницы.

Глубина заложения водопроводных труб зависит от глубины промерзания грунта, температуры воды в трубах и режима ее подачи. Глубина заложения труб, считая до их нижней образующей, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания грунта. Ориентировочно ее можно принимать: для северных районов – 3. 3.5м; в средней полосе – 2,5. 3м; в южных районах – 1. 1,5м.

Минимальную глубину заложения труб определяют из условия защиты их от воздействия внешних нагрузок и предохранения воды от нагревания в летнее время. Ориентировочно ее можно принять равной 0,5 м до верха труб.