- Водозаборные сооружения поверхностного источника водоснабжения

- Водозаборные сооружения. Виды и особенности водозаборов из поверхностных источников

- 1. ВЫБОР МЕСТА И ТИПА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЗАБОРОВ

- 1.1. Классификация поверхностных водоприемников

- 1.2. Выбор типа водозабора

- 1.3. Выбор места водозабора

- 2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ РЕЧНЫХ ВОДОПРИЕМНИКОВ

- 2.1. Береговые водозаборы

- 2.3. Оголовки русловых водоприемников

- 2.4. Самотечные линии русловых водозаборов

- 2.5. Промывка самотечных линий

- 2.6. Борьба с биологическими обрастаниями

Водозаборные сооружения поверхностного источника водоснабжения

Источники водоснабжения могут быть поверхностными (реки, озера, водохранилища и др.) и подземными (родниковые, грунтовые и межпластовые воды). Они должны обеспечивать наибольший суточный расход воды потребителями независимо от времени года и условий потребления.

При выборе источника централизованного водоснабжения предпочтение отдают подземным водам по сравнению с поверхностными. Это объясняется повсеместным распространением подземных вод и возможностью использования их без очистки. Поверхностные воды применяют реже, так как они наиболее подвержены загрязнению и перед подачей потребителю нуждаются в специальной очистке.

Подземные воды в зависимости от условий их залегания делятся на грунтовые и межпластовые.

Грунтовые подземные воды залегают на первом от поверхности земли водонепроницаемом слое, практически не защищены от загрязнения и имеют резкие колебания дебита. Малые запасы грунтовых вод и их санитарная надежность делают их непригодными для использования в качестве источников централизованного водоснабжения.

Межпластовые подземные воды (напорные и безнапорные) отличаются высоким качеством. Они расположены в водоносных слоях, имеющих одно или несколько водоупорных перекрытий. Обычно эти воды залегают на значительных глубинах и, фильтруясь через почву, освобождаются от бактериальных загрязнений, а также от взвешенных веществ. Межпластовые воды, как правило, подают на ферму без очистки, поэтому облегчается эксплуатация такой системы водоснабжения и существенно снижается ее стоимость.

Если межпластовых вод недостаточно или они по качественному составу не могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения, устраивают водопроводы из открытых водоемов(рек, озер, водохранилищ). В южных районах страны источниками централизованного водоснабжения могут служить оросительно-обводнительные каналы. Место водозабора необходимо располагать выше населенного пункта по течению реки или канала. Водопой скота устраивают на водоемах, не используемых для водоснабжения населения. Если таких водоемов нет, делают лотки, отводящие воду из водоема к местам водопоя. При выборе источника водоснабжения необходимо учитывать технико-экономические показатели: стоимость сооружений и оборудования для подъема, обработки и транспортировки воды, затраты на эксплуатацию и ремонт и др. Например, стоимость 1 м воды из поверхностных источников с устройством очистки примерно в 3…5 раз выше, чем стоимость воды из межпластовых источников, которую можно использовать без очистки.

Иногда в качестве источника водоснабжения используют атмосферные осадки (дождь или снег).

Источник водоснабжения выбирают в соответствии с требованиями ГОСТа и согласовывают с органами Государственного санитарного надзора. Выбрав источник водоснабжения, определяют его подачу.

Подачей (дебитом) источника называют объем жидкости, поступающей из него в единицу времени.

Водозаборные сооружения служат для забора воды из источника. Для забора воды из поверхностных (открытых) источников устраивают береговые колодцы или простейшие водозаборы, а для забора воды из подземных (закрытых) источников — шахтные, буровые (трубчатые) и мелкотрубчатые колодцы. Подземные воды, выходящие на поверхность, собирают в каптажные колодцы.

Шахтные колодцы служат для забора подземных грунтовых вод, залегающих на глубине до 30…40 м при толще водоносного слоя 5…8 м. Шахтный колодец состоит из оголовка, шахты и водоприемной части.

Оголовок (верхняя, надземная часть колодца) защищает колодец от попадания загрязненных поверхностных вод. Вокруг оголовка устраивают глиняный замок шириной 1 м и глубиной не менее 1,5 м, а в радиусе 2…2,5 м делают булыжную отмостку по песчаному основанию с уклоном от оголовка 0,05…0,10.

Водоприемная (нижняя) часть заглубляется в водоносный слой не менее чем на 2 …2,5 м. В зависимости от глубины погружения водоприемной части шахтные колодцы разделяют на полные (совершенные) и неполные (несовершенные).

Водоприемная часть полного шахтного колодца опущена на всю глубину водоносного слоя и опирается на водонепроницаемый пласт. Водоприемная часть неполного шахтного колодца только частично погружена в водоносный слой и не достигает водонепроницаемого пласта.

Если один шахтный колодец не обеспечивает потребность в воде, то устраивают групповой шахтный колодец. При этом воду забирают из центрального колодца, соединенного с остальными самотечными или другими трубами. Расстояние между колодцами колеблется в пределах 10…60 м в зависимости от толщины водоносного слоя и его фильтрующей способности.

Буровые (трубчатые) колодцы устраивают для забора воды из обильных водоносных пластов, залегающих на большой глубине (50…150 м). Скважина состоит из устья, эксплутационной колонны, фильтра и отстойника.

Стенки скважины предохраняют от обрушения, укрепляя их обсадными трубами, соединяемыми муфтами. Такие трубы изолируют водоносные горизонты, непригодные для водоснабжения.

Тип фильтра выбирают в зависимости от гранулометрического состава водоносных пород. Фильтры должны обладать хорошей пропускной способностью.

Подача шахтных и буровых (трубчатых) колодцев не должна превышать дебита источника. Для определения подачи колодцев проводят пробную откачку, во время которой контролируют изменение уровня воды в колодце при помощи приборов.

Зона санитарной охраны вокруг места водозабора включает в себя территорию, на которой расположены водозаборные сооружения, и водопроводную станцию. В неё входит также участок водоёма на расстоянии 200 м выше и ниже места водозабора. Этот участок задерживает поступление загрязнений с берега непосредственно к водозабору.

На территории зоны санитарной охраны разрешается строительство тех сооружений, которые непосредственно связаны с нуждами водопровода.

Подземные источники водоснабжения окружают зонами санитарной охраны. В такую зону входит территория, на которой расположен водозабор, и все головные водопроводные сооружения (скважины и каптажи, насосные станции, установки для обработки воды, резервуары). Например, зона санитарной охраны артезианских скважин составляет около 0,25 га, причем радиус территории должен быть не менее 30 м вокруг скважины. При использовании грунтовых вод размеры зоны санитарной охраны увеличиваются до 1 га при радиусе 50 м.

На территории зоны санитарной охраны размещается строительство только тех сооружений, которые непосредственно связаны с нуждами водопровода. Вся территория зоны планируется так, чтобы поверхностный сток отводился за границы этой территории и поступал в водоём за пределами её нижней границы.

На участке водоёма, входящем в зону санитарной охраны, запрещается спуск сточных вод (даже в очищенном виде), а также бытовое использование водоёма.

Санитарный режим на территории зоны санитарной охраны подземных источников должен быть таким же, как и на территории зоны санитарной охраны открытых источников водоснабжения.

Водозаборные сооружения. Виды и особенности водозаборов из поверхностных источников

1. ВЫБОР МЕСТА И ТИПА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЗАБОРОВ

Водоприемные сооружения входят в число головных сооружений водопроводов и определяют надежность работы всей системы. Водоприемники вторгаются в природную водную среду и их работа не должна наносить вред природе.

В настоящем издании принята следующая терминология: водоприемник – сооружение, непосредственно принимающее (забирающее) воду из водоисточника; водозабор – комплекс сооружений, включающий водоприемник, колодец, насосную станцию первого подъема. При определенной компоновке водоприемного узла понятия водоприемника и водозабора могут совмещаться.

1.1. Классификация поверхностных водоприемников

По виду источника различают речные, озерные, водохранилищные, морские водозаборы.

По производительности водозаборы бывают:

- малые (до 1 м3/с);

- средние (1-6 м3/с);

- крупные (> 6 м3/с).

По капитальности различают постоянные (с расчетным сроком эксплуатации 25 лет) и временные или сезонные (передвижные) водозаборы.

По месту расположения водоприемника они могут быть береговыми, русловыми, комбинированными и приплотинными.

По компоновке водоприемного узла различают совмещенные и раздельные водозаборы.

По назначению водозаборы в соответствии с системой водоснабжения могут быть хозяйственно-питьевыми, техническими, оросительными.

Различают также три категории надежности подачи воды соответственно трем категориям систем водоснабжения.

1.2. Выбор типа водозабора

На выбор типа влияют следующие факторы:

- категория надежности подачи воды;

- забираемые расходы воды;

- показатели качества;

- гидрологические характеристики (глубины воды, уровни и их колебания, ледовые условия, скорости воды, рельеф);

- геологические характеристики;

- назначение водотока или водоема (лесосплав, рыборазведение, водный транспорт, ГЭС);

- тип насосов.

Выбор типа водозабора производится по табл. 13 СНиП 2.04.02-84 в соответствии с природными условиями приема воды, определяемыми по табл. 12 СНиП.

1.3. Выбор места водозабора

При выборе места расположения водозаборного узла решающими являются следующие факторы:

- Возможность наиболее простого и экономичного способа забора воды.

- Бесперебойность в получении требуемого количества воды (согласно категории надежности подачи).

- Обеспеченность получения наиболее чистой воды, возможность организации зон санитарной охраны.

Водозабор должен быть также по возможности ближе к потребителю.

Рекомендуются следующие места расположения водозаборов:

- выше населенного пункта (с учетом перспективы развития);

- выше выпусков сточных вод (с учетом возможного подпора и нагона воды против течения);

- выше портов, складов, лесных бирж и т.п.;

- выше оврагов, ручьев, островов, балок;

- выше и ниже притоков с большим количеством наносов;

- на вогнутом берегу (выпуклый и прямолинейный не рекомендуются из-за возможности заиления);

- выше перекатов (ниже велика вероятность образования шуги);

- в местах прочных грунтов;

- на главном русле, а не на протоках.

Запрещается устройство водозаборов:

- в зоне разрушения берегов;

- в зоне отложения наносов;

- в зоне движения судов и плотов;

- в местах заторов льда и шугозажоров;

- в зоне оползней;

- в верховьях водохранилищ;

- в местах нереста рыбы.

На морях, крупных озерах и водохранилищах рекомендуется избегать:

- мест резких изломов берега;

- зон прибоя;

- мест скопления плавника и водорослей.

…Семнадцатый век. Суздаль. Шум и гам на берегу речки Каменки: стенкой на стенку идут монахи и горожане. Пря возникла, выражаясь современным языком, на почве разного подхода к вопросам водопользования. Ремесленники Суздаля повадились замачивать в Каменке сырье кожи для выделки. А обитатели соседних монастырей издавна снабжались в ее водах плотвой и окунями. Каким-то там образом христолюбивые рыбари вычислили: их частые неуспехи в ловле обусловлены злокозненным промыслом горожан. Увещевания, попытки взять кожемяк “на бога”, надо полагать, не срабатывали. Дошло до рукопашной.

Дела давно минувших дней… Не грех слегка и поиронизировать над ними, не забывая, однако, что уже в трехвековой дали мелькали зарницы проблемы, повисшей сегодня заметной тучей — проблемы охраны вод от загрязнения и грамотного выбора места водозабора.

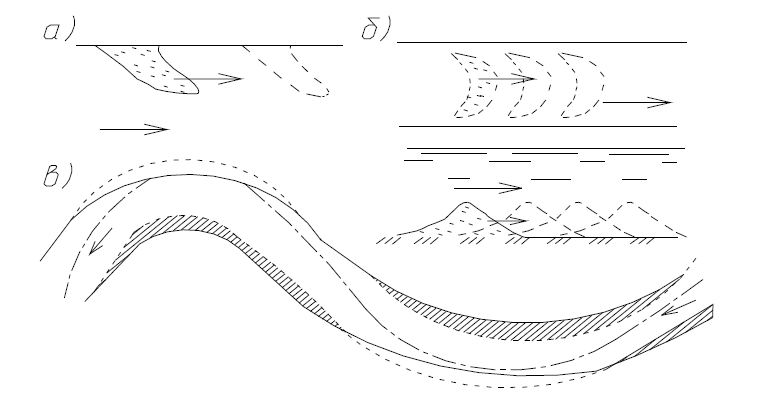

При выборе места водозабора следует учитывать, что русло реки со временем деформируется:

- вдоль реки двигаются гряды наносов, из-за чего глубина воды в одном и том же месте реки может изменяться на величину до 10 и более метров (рис.1.1, б);

- могут двигаться “побочни” — косы у берегов, обсыхающие в межень и кажущиеся берегом, а в паводок сносятся ниже по течению (рис. 1.1, а);

- излучины реки двигаются в течение лет (см.рис. 9.1, в) за счет размыва (жирные линии) и наносов (штриховка). Штрих-пунктирной линией показано главное течение реки, штриховой — перемещенная со временем линия уреза воды в реке.

2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ РЕЧНЫХ ВОДОПРИЕМНИКОВ

2.1. Береговые водозаборы

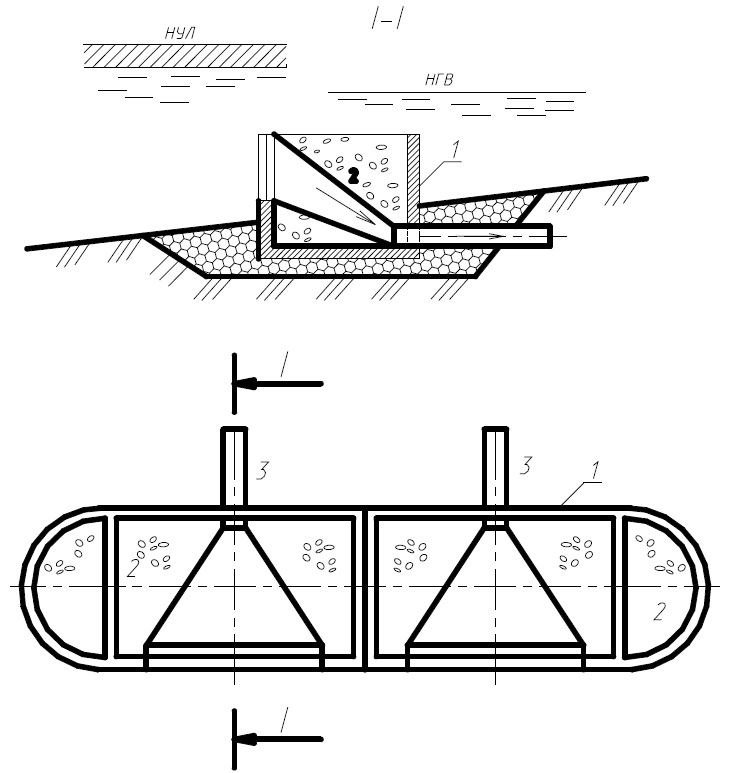

Устраиваются при наличии больших глубин у берега и высоких требованиях к надежности забора и подачи воды. Они представляют собой массивные колодцы, располагаемые на берегу, принимают воду непосредственно из источника водоприемными окнами. Возможно устройство прорезей в дне для обеспечения больших глубин (см. 16.4). Их достоинство — доступность водоприемных отверстий, недостаток — более мутная вода у берега. По компоновке могут быть совмещенными (водоприемник и насосная станция в одном сооружении) и раздельными.

Совмещенная компоновка рекомендуется:

- при прочных грунтах дна;

- при большой амплитуде колебания уровней воды в реке (разности минимальной и максимальной отметок воды) — более 6 м;

- при большой производительности водоприемника.

Совмещенные водозаборы удобны с точки зрения эксплуатации (все оборудование находится в одном месте). Они более экономичны и больше распространены на практике. Совмещенная компоновка не рекомендуется при неустойчивых грунтах, так как вибрация насосных агрегатов может вызвать крен берегового колодца.

Колодец водозабора устраивается из монолитного железобетона и может выполняться следующими способами:

- в осушенном котловане, огражденном перемычками от реки и шпунтами от берега;

- при скальных породах, плотных глинах, сланцах — в котловане, но без шпунтов;

- опускным способом (в песках, супесях) с предварительной насыпью, защищенной от размыва;

- методом “стена в грунте”;

- кессонными подводными работами (для очень крупных водозаборов).

При опускном способе форма колодца в плане круглая — при этом будет минимальная площадь поверхностей трения стенок о грунт. При других способах строительства колодцы устраиваются квадратными, прямоугольными или сложной формы в плане со скруглениями для обтекания водой, льдинами. Для надежности колодец разбивается глухой перегородкой не менее, чем на две секции, при выходе из строя одной из них вторая должна обеспечить прием не менее 70% полной производительности водозабора.

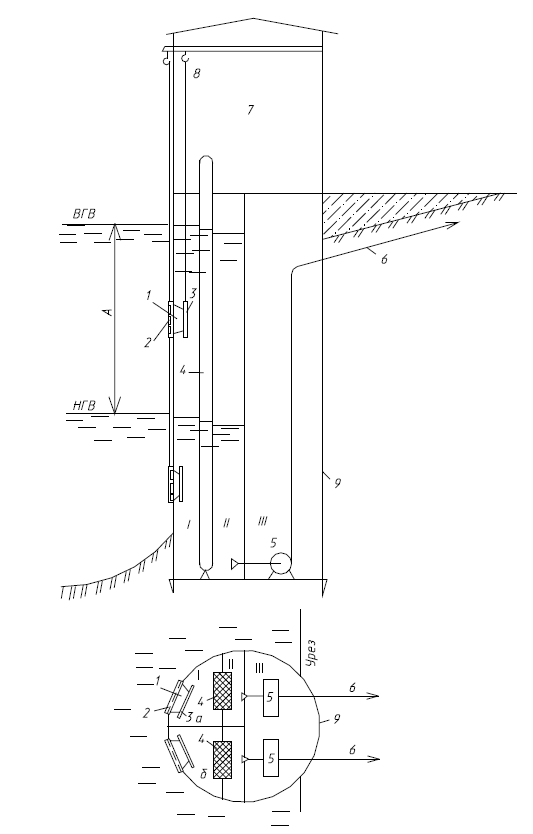

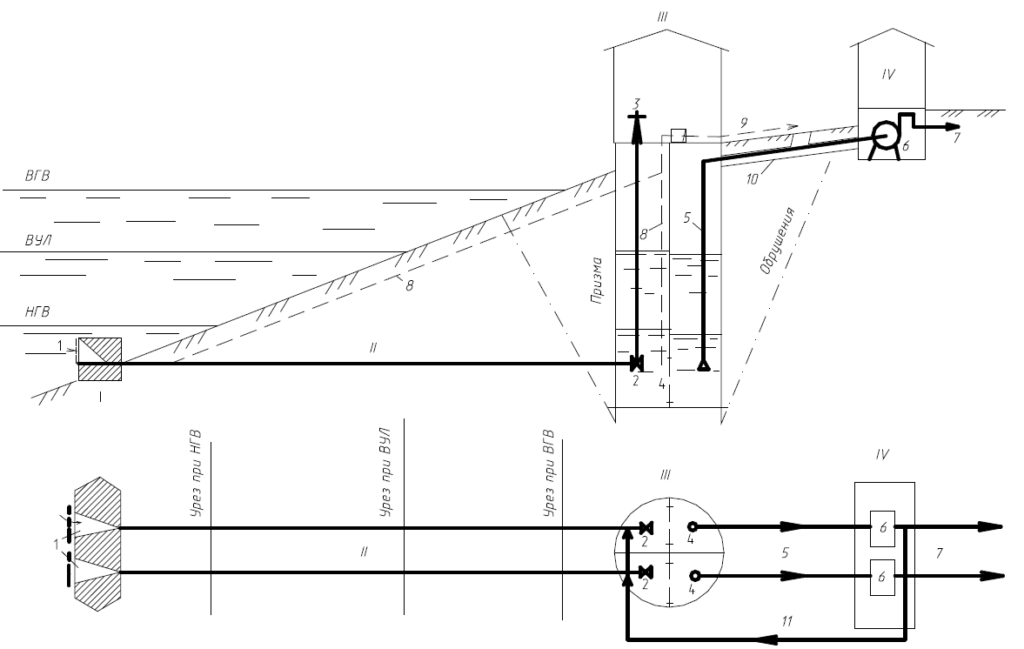

На рис. 2.1 изображена одна из возможных схем берегового совмещенного водозабора — самая надежная (насосы находятся под заливом), но и самая дорогая (большой подземный объем, а соответственно и большая стоимость сооружения). На схеме приняты следующие обозначения: ВГВ — верхний горизонт воды (в паводок); НГВ — низкий горизонт воды (в межень); I-водоприемное отделение; II-всасывающее отделение; III-насосная станция I подъема; а, б-секции водоприемника, 1-входные окна; 2-решетки; 3-затворы, 4-сетки; 5-насосные агрегаты; 6-напорные линии; 7-павильон; 8-грузоподъемное оборудование; 9-железобетонный колодец.

Для удешевления строительства водозабора можно:

- применить вертикальные насосы (или даже артезианские) с меньшими габаритами в плане (при этом не всегда можно подобрать требуемые по расчету насосы);

- уменьшить заглубление насосной станции, что возможно только на скальных основаниях.

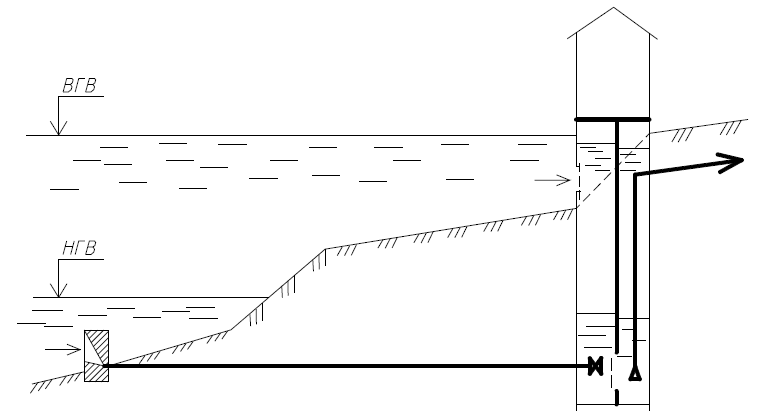

Раздельная компоновка позволяет защитить насосную станцию от затопления, уменьшает габариты берегового колодца, но при этом: насосы оказываются не под заливом; эксплуатирующий персонал разобщен; удлиняются всасывающие линии и растут потери напора в них.

Раздельная компоновка водозаборов рекомендуется:

- при неустойчивых грунтах;

- при малой амплитуде колебания уровней воды (

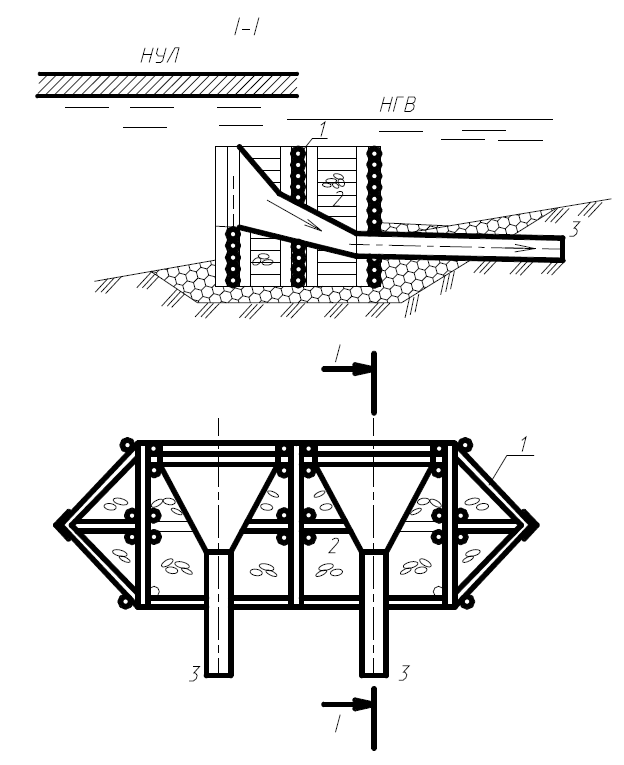

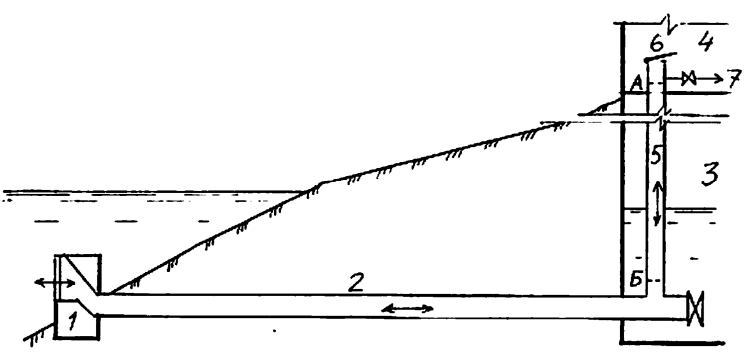

Рис.2.2. Схема руслового водозабора раздельной компоновки

Водоприемники могут быть также комбинированными: при определенном профиле берега в паводок они могут принимать воду окнами в колодце, а в межень переходить на русловый прием воды — см. рис. 2.3.

2.3. Оголовки русловых водоприемников

Предназначены для приема воды и защиты от повреждений концов самотечных линий.

Различают три типа принципиально различных оголовков:

- постоянно затопленные;

- затопляемые высокими водами;

- незатопляемые (крибы).

Первые труднодоступны (особенно в паводок и зимой), зато дешевые, не мешают транспорту и лесосплаву, не воспринимают нагрузок от ледохода и ледового покрова. Они имеют самое широкое распространение.

Оголовки второго типа на практике мало применяются.

Третьи применяют для повышения надежности, в основном на водохранилищах и озерах.

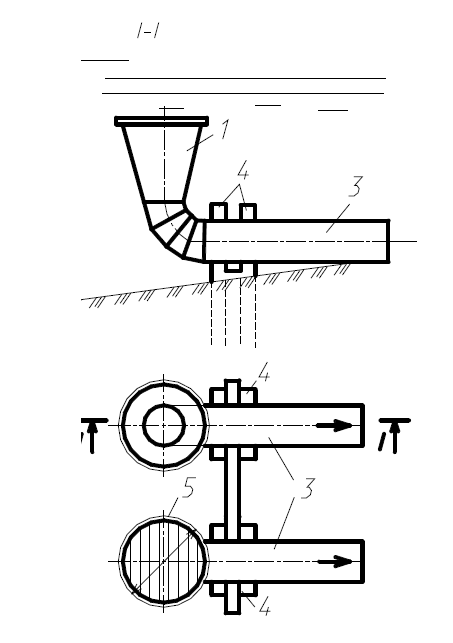

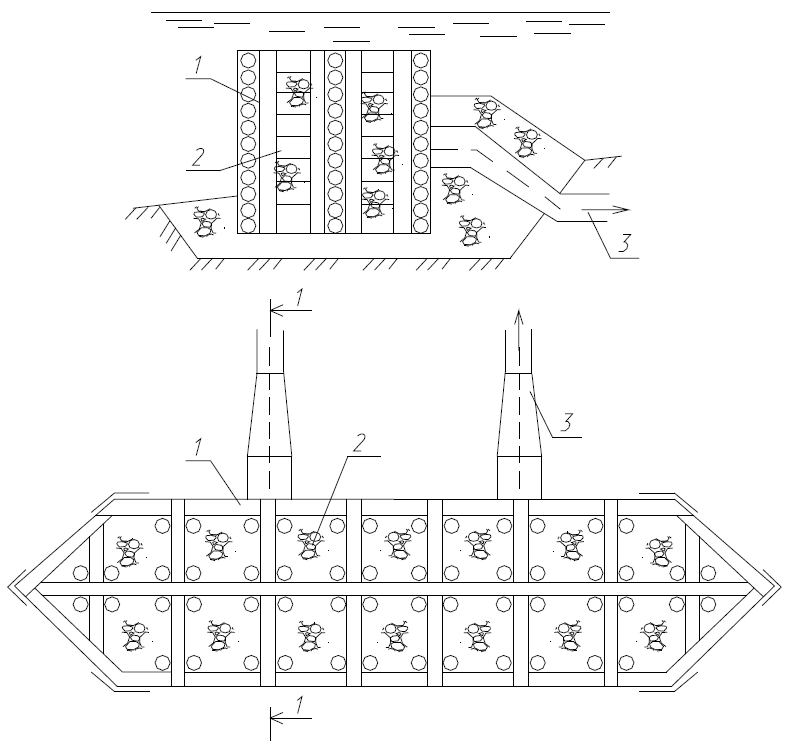

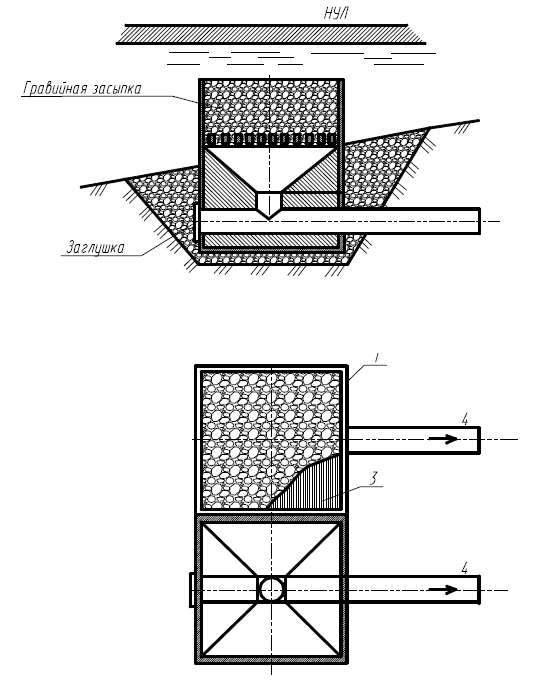

Основные конструкции оголовков приведены на рис. 2.4 — 2.9.

Простейшими и самыми дешевыми являются раструбные свайные незащищенные оголовки. Их раструб может располагаться не только вертикально, как показано на схеме, но и наклонно или горизонтально. Иногда для их защиты от плывущих предметов выше по течению забивают защитные сваи. Рекомендуются такие оголовки при малой производительности и легких природных условиях, при отсутствии лесосплава и судоходства. Конструкция необтекаема, возмущает речной поток, боится ударов.

1 – раструб; 2 — решетка на входном окне; 3 — самотечные

линии; 4 – сваи; 5 — несущий прогон

Ряжевые оголовки изготавливаются в виде сруба из бревен на берегу со смонтированными раструбами и концами самотечных линий. Такая плавучая конструкция буксиром транспортируется к месту установки и затапливается с пригрузом камнями. Оголовок обтекаемой формы, массивный, сравнительно недорогой, но трудоемкий в изготовлении. Рекомендуется при небольшой производительности водозабора.

3 — самотечные линии

Ряжевый оголовок может быть устроен без раструбов, а с фильтрующей засыпкой из гравия или щебня в полости сруба (рис. 2.6). Такой оголовок частично осветляет воду и обеспечивает рыбозащиту. Прием воды осуществляется передним фронтом сооружения, который может иметь большую площадь и обеспечивать среднюю производительность водозабора.

1 — сруб из бревен; 2 — каменная фильтрующая засыпка;

3 — самотечные линии

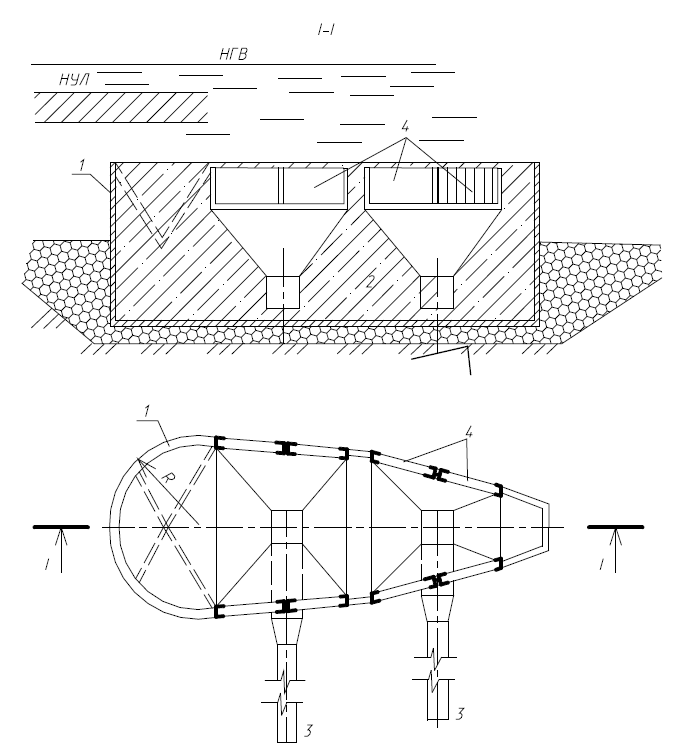

Бетонный оголовок (см.рис. 2.7) выполняется также на берегу в виде корыта из листовой стали с распорками и раструбами. В таком виде он транспортируется к месту установки, затапливается и под водой заполняется бетоном. Такой оголовок устойчив против ударов, обтекаемый потоком, но сложен в изготовлении. Его особенностью является двухстороннее расположение входных окон (2…4 окна в одной секции), что позволяет принимать большие расходы воды.

1 — корпус из стального листа; 2 – бетон; 3 — самотечные

линии; 4 — входные окна с решетками

Железобетонный оголовок (рис. 2.8) устраивается в виде железобетонной скорлупы на берегу, оснащается раструбами, транспортируется в русло, затапливается в проектном месте и утяжеляется каменной наброской. Получившаяся конструкция стойка к ударам, обтекаема потоками воды, индустриальна в изготовлении, но громоздка. Находит широкое применение на практике.

1 — железобетонная скорлупа; 2 — каменная наброска; 3 —

самотечные линии

В определенных условиях наиболее подходящими являются донные оголовки с расположением входных окон в горизонтальной плоскости. Одна из возможных конструкций такого оголовка приведена на рис. 2.9 — бетонный фильтрующий. Оголовки могут представлять собой дырчатые трубы в щебеночной обсыпке. Разработано множество конструкций различных оголовков.

1 — корпус из железобетона или стали; 2 – бетон; 3 –

колосники; 4 — самотечные линии

2.4. Самотечные линии русловых водозаборов

Устраиваются из следующих труб:

- Стальных – они удобны для строительства, но подвержены коррозии, требуют антикоррозионной изоляции. Трубы свариваются в плеть, закупориваются пробками, транспортируются на место укладки, затапливаются и опускаются в траншею, устроенную земснарядом. Недлинные трубы можно прокладывать продавливанием, горизонтальным бурением.

- Чугунных, железобетонных, асбестоцементных, эти трубы не корродируют, но их трудно укладывать (трудоемкая стыковка).

Варианты устройства таких самотечных линий:

- укладка в подводных траншеях, стыки выполняются водолазами;

- со шпунтовым ограждением траншеи и осушением места прокладки.

К сифонным линиям предъявляют повышенные требования по герметичности стыков.

Прокладываются самотечные линии на суше и возле уреза воды, ниже глубины промерзания; в русле — над дном свободно или в обсыпке щебнем для защиты от истирания и повреждения, ниже дна (на 0,5 м).

Диаметры труб определяются скоростями движения воды. С одной стороны скорости должны быть небольшими, чтобы не было больших потерь напора, с другой стороны скорости должны быть достаточно большими, чтобы не было отложений наносов.

По СНиП скорости воды в самотечных линиях должны быть в пределах 0,7…2,0 м/с, в зависимости от категории водозабора и диаметра трубы. Эта скорость должна быть незаиляющей и в общем случае зависит от производительности водозабора, диаметра трубы и крупности наносов.

2.5. Промывка самотечных линий

В процессе эксплуатации русловых водозаборов, особенно в период паводка, возможно засорение самотечных линий отложениями (ил, песок), вследствие чего уменьшается поперечное сечение водоводов, увеличиваются потери напора и снижается подача воды.

Прочистка самотечных линий может осуществляться:

- механическим способом (совками, скребками и т.п. по типу прочистки канализационных коллекторов), метод связан с длительным выключением водоводов из работы, трудоемкий, но при больших диаметрах предпочтителен;

- гидравлическим методом — созданием повышенных скоростей движения воды в трубе, промывкой, способ наиболее распространен.

Скорость промывной воды можно определить по формуле:

V = A (δ d) 0,25 , м/с,

где А = 7,5…10 — безразмерный коэффициент, δ — крупность отложений, м,

d — диаметр трубы, м.

Известно, что для разрушения и выноса отложений нужны скорости, на 25…50 % превышающие нормальные.

Различают два основных способа создания промывного потока: прямой и обратный.

При прямой промывке одна из самотечных линий отключается, насосы работают в нормальном режиме и подают расчетный расход. Из-за этого уровень в колодце падает, увеличивается перепад отметок в источнике и в колодце, то есть создается увеличенный напор на работающей трубе, вследствие чего скорости движения воды в ней возрастают.

Достоинства этого способа:

- простота эксплуатации;

- отсутствие специальных устройств для промывки;

- подача потребителю при промывке проектного расхода.

Недостатки:

- не промываются решетки (от мусора и шуги);

- загрязнения из трубы выносятся в береговой колодец;

- промывка невозможна при низких уровнях воды в реке, то есть не обеспечивается надежность.

При обратной промывке устраивается специальный промывной трубопровод, связывающий напорные водоводы с самотечными линиями. При промывке одна из самотечных линий отключается и по ней в обратном направлении подается вода из напорных водоводов. Во второй самотечной линии происходит прямая промывка.

Достоинства обратной промывки:

- одновременная промывка решеток;

- возможность отбрасывать шугу от входных окон (автоматическая обратная промывка обеспечивает русловому водозабору 1 степень надежности забора воды);

- промывка может быть осуществлена в любое время (обеспечивается надежность);

- загрязнения уносятся промывным потоком в реку. Недостатки:

- сложность эксплуатации;

- большие капиталовложения на устройство промывного трубопровода;

- снижение подачи воды потребителю;

- потери воды.

В связи с этим обратная промывка рекомендуется при диаметре линий до 500 мм включительно. При больших диаметрах следует ориентироваться на прямую промывку.

Разновидность обратной промывки — импульсная, применяемая при малых входных скоростях, когда затрудняется удаление мусора и шуги с решеток из-за малых скоростей промыва. Система импульсной промывки показана на рис.2.10.

1 – оголовок; 2 — самотечная линия; 3 — береговой колодец;

4 — павильон; 5 — вакуумная колонна; 6 – клапан; 7 – патрубок

к вакуумной системе; А, Б — верхний и нижний уровни воды в

колонне при промывке

С помощью вакуум-насосов заполняют водой вакуум- стояк, а затем срывают вакуум с помощью клапана, открыв его вручную на краткое время (усилие на рычаге от 10 до 30 кг). При этом колонна воды в стояке движется вниз и в сторону реки в самотечной линии. По инерции уровень воды в стояке опускается ниже равновесного и над водой самопроизвольно создается вакуум, под действием которого вода поднимается по стояку вверх, а в самотечной линии движется к колодцу. Таким образом, в трубах создается затухающее колебательное движение воды, эффективно очищающее самотечные линии от отложений, а решетки — от скоплений сора и шуги.

При обратной промывке труб больших диаметров применяется гидропневматический способ, при котором в водоводы подается сжатый воздух от компрессора. Создаются волны и пробки, пульсации давления и расхода, вибрации, эффективно очищающие самотечные линии.

2.6. Борьба с биологическими обрастаниями

Кроме отложений проблему для самотечных линий могут создавать биологические обрастания — мхи, моллюски (особенно дрейссены), микроорганизмы. Они также могут приводить к уменьшению сечения и увеличению гидравлического сопротивления труб. Для подавления развития биообрастаний применяют следующие мероприятия:

- Покраска внутренних поверхностей труб специальными красками (неприменимо для питьевых водопроводов).

- Промывка водой с температурой 45-55 0 С.

- Обработка воды хлором.

- Анодное растворение медных электродов.

На стадии исследований находятся методы воздействия ультразвуком, другими излучениями.

По материалам: Водоснабжение: учебное пособие / Н. И. Куликов [и др.]. – Новосибирск: ООО «ЦСРНИ», 2016. – 704 с.

Рис.2.2. Схема руслового водозабора раздельной компоновки

Рис.2.2. Схема руслового водозабора раздельной компоновки