Виды систем воздушного отопления

Воздушное отопление рекомендуется применять в производственных, общественных и административно-бытовых помещениях при рециркуляции воздуха или совмещении с системами общеобменной приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещениях категорий А и Б следует проектировать воздушное отопление без рециркуляции.

В качестве теплоносителя в системах воздушного отопления применяют нагретый воздух. Воздух, подогретый до температуры, более высокой, чем температура помещений, поступая в них и охлаждаясь, отдает помещениям необходимое для возмещения теплопотерь количество тепла.

Системы воздушного отопления могут обеспечить в помещениях поддержание постоянной равномерной температуры в период отопительного сезона в пределах санитарно-гигиенических требований.

При повышении наружной температуры теплопотери через ограждающие конструкции уменьшаются и соответственно уменьшают количество тепла с поступающим в помещение воздухом, понижая его температуру.

Системы воздушного отопления обеспечивают быстрый нагрев помещений. В летнее время системы воздушного отопления с механическим побуждением могут быть использованы для охлаждения помещений при пропуске через воздухонагреватель того или иного хладагента.

Системы воздушного отопления подразделяют:

1) по виду первичного теплоносителя, согревающего воздух, – на паровоздушные, водовоздушные и т. д.;

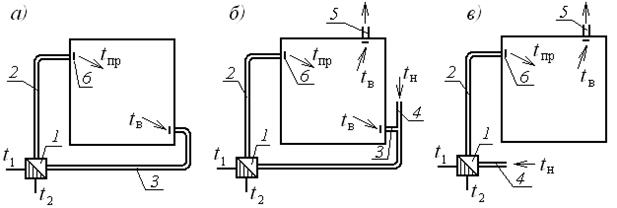

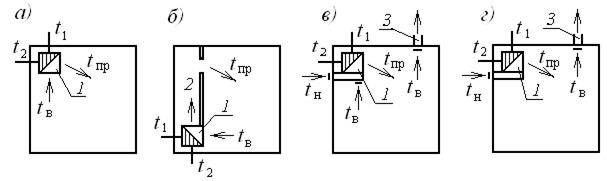

2) по способу подачи воздуха – на центральные (рис. 4.20) с подачей воздуха из общего центра и местные (рис. 4.21) с подачей воздуха местными отопительными агрегатами;

Рис. 4.20 . Принципиальные схемы центральных систем воздушного

отопления

а – рециркуляционной; б – с частичной рециркуляцией; в – прямоточной;

1 — воздухонагреватель; 2 — канал нагретого воздуха; 3 — канал внутреннего воздуха;

4 — канал наружного воздуха; 5 — канал вытяжной вентиляции; 6 — воздухораспределитель (tпр , tв ,tн – температура воздуха, подаваемого системой отопления, внутреннего и наружного; t1 , t2 – температура первичного теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах)

Рис. 4.21. Принципиальные схемы местных систем воздушного отопления

а – рециркуляционной с механическим побуждением; б – рециркуляционной с естественной циркуляцией; в – с частичной рециркуляцией: г – прямоточной;

1 — воздухонагреватель; 2 — канал горячего воздуха; 3 — канал вытяжной вентиляции

(tпр , tв , tн — температура воздуха, подаваемого системой отопления, внутреннего и наружного; t1 , t2;- температура первичного теплоносителя в подающем и обратном теплопроводах)

3) по характеру перемещения нагретого воздуха – на системы с естественной циркуляцией (перемещение воздуха вследствие разности плотностей холодного и нагретого воздуха) и системы с механическим побуждением (перемещение воздуха при помощи вентилятора);

4) по качеству подаваемого воздуха – на рециркуляционные (рис. 4.20а, 4.21а и 4.21б) с перемещением одного и того же внутреннего воздуха, с частичной рециркуляцией (рис. 4.20б и 4.21в) и прямоточные (рис. 4.20в и 4.21г). При применении систем воздушного отопления с частичной рециркуляцией и прямоточных наряду с отоплением осуществляется и приточная вентиляция.

Недостатки систем воздушного отопления – низкая относительная влажность воздуха, поступающего в помещение, если он не увлажняется; возможность возникновения токов воздуха, беспокоящих людей, находящихся в помещении; затруднения, связанные с увязкой воздуховодов значительных размеров со строительными конструкциями здания.

Центральные системы воздушного отопления с естественной циркуляцией применяют при радиусе действия не более 8 м, с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.

Местные системы с агрегатами большой тепловой мощности и сосредоточенной подачей воздуха применяют для отопления помещений категорий В, Г и Д.

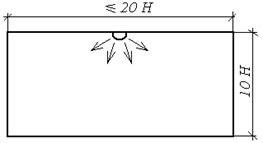

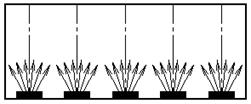

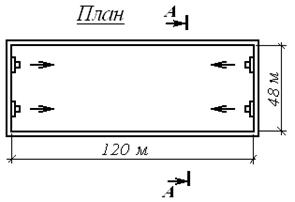

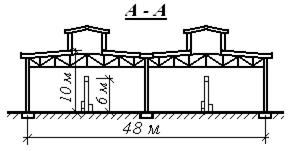

Воздух подают в помещение горизонтальными компактными (рис. 4.22) или веерными (рис. 4.23) струями, обладающими большими скоростями (6—12 м/с). Выпускать воздух рекомендуется над уровнем пола помещения на высоте от 3,5 до 6 м при высоте помещения до 8 м и от 5 до 7 м при высоте помещения более 8 м.

|  |

Рис. 4.22. Система воздушного отопления с параллельными струями

Рис. 4.23. Система воздушного отопления с веерными струями

При выборе места выпуска воздуха следует предусматривать, чтобы приточные струи на своем пути не встречали препятствий в виде массивных строительных конструкций и оборудования. Вследствие интенсивного перемешивания воздуха воздушными струями температура в помещении выравнивается как по площади, так и по высоте. В связи с этим теплопотери в его верхней зоне уменьшаются, в результате уменьшается расход топлива. Применение укрупненных агрегатов уменьшает первоначальные затраты на устройство систем отопления, и эксплуатация систем несколько упрощается.

Агрегаты небольшой тепловой мощности с децентрализованной подачей воздуха применяют для помещений с перегородками высотой более 2 м или с оборудованием, мешающим сосредоточенному выпуску воздуха (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Местная система воздушного отопления с агрегатами,

установленными у наружной стены (план)

Системы воздушного отопления с полной рециркуляцией могут быть применены в помещениях с выделением вредных веществ 3 и 4 классов опасности, а также веществ 1 и 2 классов опасности, если эти вещества не являются определяющими при расчете расхода приточного воздуха (например, при избытках явного тепла или влаги). Системы воздушного отопления с частичной рециркуляцией (совмещенно с приточной вентиляцией) – в помещениях, когда количество приточного воздуха для компенсации теплопотерь превышает количество воздуха, необходимого для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами. Рециркуляцию при воздушном отоплении, совмещенном с вентиляцией, допускается предусматривать, если отсутствуют выделения вредных веществ, возгоняющихся при соприкосновении с нагретыми поверхностями технологического оборудования и воздухонагревателями воздушного отопления. Если рециркуляция воздуха недопустима, следует применять прямоточные системы воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляцией. Эти системы могут быть применены для жилых зданий и в производственных помещениях, в воздухе которых имеются болезнетворные микроорганизмы, ядовитые вещества, неприятные запахи производства и др.

Расчет систем воздушного отопления

При расчете систем воздушного отопления необходимо определить количество подаваемого воздуха, температуру и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей, тепловую мощность установки, а затем подобрать оборудование. В системах с сосредоточенной подачей температура и скорость выпуска воздуха из воздухораспределителей определяются расчетом так, чтобы в рабочей зоне были обеспечены нормируемые метеорологические условия – температура и скорость движения воздуха.

Температура воздуха при выходе из воздухораспределителей принимают не менее чем на 20% ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении. При этом предельная температура нагрева воздуха не должна превышать 70°С, так как дальнейшее повышение температуры вызывает пригорание органической пыли. В системах с децентрализованной подачей воздуха в обслуживаемую или рабочую зону не требуется специальных расчетов, связанных с воздухораспределением; при этом температура воздуха, выходящего из воздухораспределителя, принимается не более 45° С.

Расход воздуха для системы воздушного отопления, определяется по формуле

где Q – тепловой поток для отопления помещения, Вт; c – теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м 3 ·°С); tг – температура подогретого воздуха, °С, подаваемого системой воздушного отопления; tв – температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, °С.

Температура подогретого воздуха, подаваемого в помещение, определяется по формуле

Если количество воздуха для отопления оказывается равным или бóльшим требуемого для вентиляции (Lот ≥ Lвент), то сохраняется количество и температура отопительного воздуха, а систему устраивают прямоточной или с частичной рециркуляцией.

Если количество воздуха для отопления будет меньше требуемого для вентиляции (Lот 3 /ч; tн – температура наружного воздуха, °С.

В качестве рециркуляционных воздухонагревателей используют выпускаемые промышленностью агрегаты и установки воздушно-отопительные. Для нагрева в них воздуха используется вода или пар, а также электрическая энергия.

Расчет необходимого количества воздуха для вентиляции, Lвент, воздуховодов, подбор калориферов и вентиляторов изложен далее в главе 5 «Производственная вентиляция».

Газовое отопление

По сравнению с другими видами топлива газ обладает рядом преимуществ, основными из которых являются:

— минимальный химический недожог и малый избыток воздуха;

— отсутствие золы и шлака при сгорании газа;

— простая подача газа к мелким разбросанным установкам;

— благоприятные условия для автоматизации горения газа;

— малая трудоемкость обслуживания газоиспользующих агрегатов.

Газ, как топливо, обладает следующими недостатками:

— наличие окиси углерода в продуктах сгорания ухудшают санитарные условия в здании;

— образование взрывоопасных концентраций при утечках природного или искусственного газа в помещениях;

— пожарная опасность газовых отопительных приборов из-за наличия открытого огня.

Отмеченные недостатки устраняются созданием рациональных конструкций специальных газовых отопительных приборов, оснащенных автоматикой безопасности.

Теплопередача от газовых отопительных приборов в окружающую среду осуществляется как излучением, так и конвекцией. У отдельных типов газовых приборов преобладает тот или другой способ теплообмена, поэтому газовые отопительные приборы часто различают по доминирующему способу теплопередачи.

У газовых приборов конвективного типа тепло передается в помещение при нагревании воздуха, циркулирующего вдоль теплоотдающих поверхностей с высокой температурой, достигающей в нижней их части 450° С.

У газовых приборов с комбинированным теплообменником нижняя часть является теплоизлучающей поверхностью, а верхняя – конвективной. Излучающая поверхность выполняется в виде металлического рефлектора, который отражает лучистый поток светящегося пламени, или в виде косвенных поверхностей нагрева, представляющих собой ряд огнеупорных пластин.

Для отопления общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий можно использовать горелки инфракрасного излучения. У этих горелок газовоздушная смесь с коэффициентом избытка воздуха

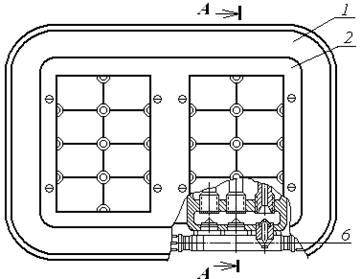

1,05—1,1 приготовляется в инжекторах и сгорает непосредственно вблизи наружной поверхности насадок – керамических плиток. Керамические плитки изготовляют из огнеупорной легковесной массы. В каждой небольшой плитке размещается множество цилиндрических каналов диаметром 1,5 мм, суммарное живое сечение которых составляет 40% площади плитки. Излучающая поверхность горелки состоит из определенного числа стандартных насадок – плиток. Горелка, рис. 4.25, состоит из двух восьмиплиточных блоков, работает на газе низкого давления.

|  |

| Рис. 4.25. Двойная трехинжекторная горелка с рефлектором 1 — рефлектор; 2 — излучающая насадка; 3 — распределительная коробка (корпус); 4 — инжекторы; 5 — сопла; 6 — газовый коллектор |

Каждый блок горелки состоит из трех смесителей, размещенных внутри распределительной коробки 3. Газ, выходя из сопел 5, эжектирует воздух из окружающей среды и смешивается с ним в инжекторах 4. Для повышения статического давления и лучшего смесеобразования инжектор имеет диффузор. Инжекторы 4 располагают в корпусе таким образом, что динамическое давление на выходе из диффузоров не используется, вследствие чего равномерно распределяется газовоздушная смесь по излучающей панели и повышается устойчивость горения газа в каналах внутри плиток.

Продукты сгорания газа должны полностью удаляться непосредственно от газовых горелок в атмосферу (наружу).

Помещения, в которых установлены газовые отопительные приборы, в том числе и горелки инфракрасного излучения, должны быть оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана.

При использовании для отопления помещений горелок инфракрасного излучения следует обеспечивать гигиенические требования к параметрам микроклимата на рабочих местах, см. табл. 4.15.

Допустимые параметры микроклимата производственных помещений,

оборудованных системами лучистого обогрева

10.7. Центральное воздушное отопление

Центральное воздушное отопление применяют в помещениях производственных, гражданских и агропромышленных зданий при наличии центральной системы приточной вентиляции. Отопление осуществляют по трем описанным выше схемам: с полной рециркуляцией (рис. 10.2, а ), с частичной рециркуляцией (рис. 10.2, б ) и прямоточной (рис. 10.2, в ).

Полную рециркуляцию воздуха применяют, главным образом, в нерабочее время для дежурного отопления или для нагревания помещений перед началом работы при прерывистом отоплении. Так поступают, если полная рециркуляция

не противоречит требованиям гигиены, пожаро- и взрывобезопасности помещений. При этом используется имеющаяся центральная система приточной вентиляции, но воздух забирается не снаружи, а из отапливаемых помещений и нагревается до температуры, определяемой по формуле (10.5).

В рабочее время центральное воздушное отопление подчиняется условиям вентилирования помещений. Приточный воздух нагревается до температуры более высокой, чем температура помещений в зависимости от теплопотребности, выявленной при составлении теплового баланса этих помещений.

В системах центрального воздушного отопления используются все конструктивные элементы систем приточной вентиляции: фильтры, калориферы, электровентиляторы, воздуховоды и пр. Тепловая мощность калориферов в совмещенной системе отопления и вентиляции повышается на величину тепловой мощности системы отопления. Другим отличием является установка резервного вентилятора, электродвигатель которого должен автоматически включаться при остановке основного вентилятора.

Нагретый воздух может подаваться в обогреваемые помещения одной или несколькими горизонтальными струями, т.е. способом сосредоточенной пода-

чи. В высокие помещения (высотой Н п более 8 м) воздух выпускается через воздухораспределительные устройства, размещаемые в средней зоне на высоте (0,35…0,65 Н п ) от поверхности пола.

10.8. Смесительные воздушно-тепловые завесы

При движении людей или транспорта через входные двери и ворота, материалов через открытые технологические проемы в здание поступает холодный наружный воздух. Частое открывание дверей и ворот приводит к чрезмерному охлаждению прилегающих к ним помещений, если не осуществляются мероприятия по ограничению количества и нагреванию проникающего наружного воздуха. Одним из таких мероприятий является создание воздушной или воз- душно-тепловой завесы в открытом проеме входа.

В воротах, открытых технологических проемах производственных зданий создаются высокоскоростные (скорость выпуска воздуха до 25 м/с) воздушные завесы шиберующего типа, выполняющие роль шибера, ограничивающего и даже предотвращающего врывание холодного воздуха. Такие воздушные завесы рассматриваются в дисциплине «Вентиляция».

Во входах общественных и административно-бытовых зданиях устраивают низкоскоростные (скорость выпуска воздуха не более 8 м/с) воздушнотепловые завесы смесительного типа, рассчитанные на нагревание холодного воздуха, проникающего снаружи. Ограничение поступления наружного воздуха достигают, изменяя конструкцию входа, в результате чего повышается его сопротивление воздухопроницанию.

Воздушно-тепловая завеса создается рециркуляционной установкой местного (рис. 10.1, а ) или центрального (рис. 10.2, а ) воздушного отопления. Внутренний воздух забирается обычно из вестибюля в верхней зоне и подогревается

до температуры не выше 50°С, т.к. он непосредственно воздействует на проходящих людей.

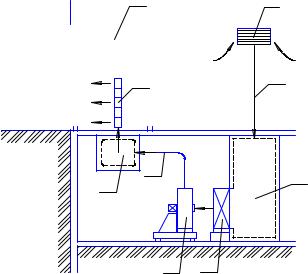

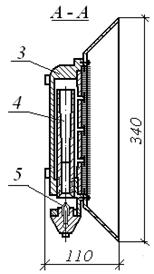

На рисунке 10.6 на разрезе по подвальному и первому этажам здания показана примерная конструкция канальной системы воздушно-тепловой завесы. Внутренний воздух попадает в приемную камеру с внутренней звукопоглощающей облицовкой. После нагревания в калорифере воздух радиальным вентилятором направляется в воздухораспределительную камеру также со звукопоглощающей облицовкой. Из камеры воздух выпускается в нижнюю зону (до 1,5 м от поверхности пола) тамбура сбоку от входных дверей. Воздуховыпускные решетки конструируют так, чтобы нагретый воздух для лучшего перемешивания с холодным подавался параллельно полу по направлению к наружной двери.

Рис. 10.6. Смесительная воздушно-тепловая завеса у наружного входа в здание с двойными дверями, разделенными тамбуром: 1 — воздухозаборное отверстие; 2 — канал; 3 — приемная камера; 4 — калорифер; 5 — радиальный вентилятор; 6 — воздуховод; 7 — воздухораспределительная камера; 8 — воздуховыпускные решетки; 9 — тамбур

Нагретый воздух иногда выпускается у внутренних дверей тамбура со стороны вестибюля. При таком способе его подачи устраняется усиленное движение воздуха через внутренние двери тамбура, однако, увеличивается зона пониженной температуры в вестибюле.

Количество воздуха G з , кг/ч, нагретого до температуры t г для создания воздушно-тепловой завесы, определяют по формуле:

G з = Q вх /(c(t г – t в )) ,

где Q вх — теплозатраты на нагревание наружного воздуха, проникающего через

Q вх = G вх c(t в – t н ) .

Подставляя выражение (10.10) в формулу (10.9), получим:

G з = G вх ((t в — t н )/(t г — t в )) , (10.11)

где G вх — количество холодного наружного воздуха, поступающего в здание че-

Количество холодного воздуха, проникающего в здание, зависит от разности давления воздуха снаружи и внутри и от сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций, в данном случае, сопротивления конструкций входа.

Путем конструктивного изменения обычного входа с двойными дверями, разделенными тамбуром (создав зигзагообразный путь), можно сократить его воздухопроницание почти на 30%. При замене его входом с тройными дверями можно уменьшить расход холодного воздуха в 2 раза. При установке во входе вращающейся (турникетной) двери количество наружного воздуха, проникающего в здание, снижается в 7. 7,5 раза.

ГЛАВА 11. ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ

11.1. Системы панельно-лучистого отопления

Лучистым называют способ отопления, при котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха. Для лучистого отопления применяют греющие панели — отопительные приборы со сплошной гладкой нагревательной поверхностью. Греющие панели совместно с теплопроводами образуют систему панельно-лучистого отопления. При использовании такой системы в помещениях создается температурная обстановка, характерная для лучистого способа отопления.

Итак, условиями, определяющими получение лучистого отопления в помещении, служат применение панелей и выполнение неравенства:

где t R — радиационная температура (осредненная температура поверхностей всех ограждений — наружных и внутренних — и отопительных панелей, обращенных в помещение);

t в — температура воздуха помещения.

При панельно-лучистом отоплении помещение обогревается, главным образом, за счет лучистого теплообмена между отопительными панелями и поверхностью ограждений. Излучение от нагретых панелей, попадая на поверхность ограждений и предметов, частично поглощается, частично отражается. При этом возникает так называемое вторичное излучение, также, в конце концов, поглощаемое предметами и ограждениями помещения.

Ограждение, в плоскости которого установлена отопительная панель, получает путем вторичного излучения всего 9…12% общего лучистого потока. При расположении отопительной панели у наружной стены под окном или под потолком соответственно усиливается облучение пола (26%) или потолка (42%) помещения.

Благодаря лучистому теплообмену повышается температура внутренней поверхности ограждений по сравнению с температурой при конвективном отоплении, и в большинстве случаев она превышает температуру воздуха помещения.

Лучистое отопление может быть устроено при низкой (до 70°С), средней (от 70 до 250°С) и высокой (до 900°С) температуре излучающей поверхности.

Системы отопления делятся на местные и центральные.

К местным системам относят отопление панелями и отражательными экранами при средней и высокой температуре их поверхностей, если энергоносителями являются электрический ток или горючий газ, а также твердое топливо (при сжигании его в каминах). В настоящее время нормами предусмотрено применение излучателей при температуре их поверхности не выше 250°С.

В центральных системах панельно-лучистого отопления применяются низко- и среднетемпературные панели и отражательные экраны с централизованным теплоснабжением при помощи нагретых воды и воздуха, реже пара высокого и низкого давления.

Отопительные приборы размещают в потолке или полу, у потолка или стен помещения. Систему панельно-лучистого отопления, соответственно, называют потолочной, напольной или стеновой. Местоположение панелей и отражательных экранов выбирают на основании технологических, гигиенических и техни- ко-экономических соображений.

Теплопередача только излучением возможна лишь в безвоздушном пространстве. В помещении лучистый теплообмен всегда сопровождается конвективным. При этом вследствие различия температуры поверхностей возникает движение воздуха в помещении, которое усиливается благодаря развитию нисходящих потоков воздуха у охлаждающихся поверхностей. В результате отопительная панель часть теплоты передает конвекцией воздуху, перемещающемуся у ее поверхности.

Размещение отопительной панели в потолке затрудняет конвективный теплоперенос, и в теплопередаче панели теплообмен излучением составляет 70. 75%. Греющая панель в полу активизирует теплоперенос конвекцией, и на долю теплообмена излучением приходится всего 30. 40%. Вертикальная панель в стене в зависимости от высоты передает излучением 30. 60% всей теплоты, причем доля теплообмена излучением возрастает с увеличением высоты панели.

Лишь потолочное панельное отопление, во всех случаях передающее в помещение излучением более 50% теплоты, может быть названо лучистым. При напольном отоплении, а также почти всегда при стеновом в общей теплопередаче панелей преобладает конвективный теплоперенос. Однако способ отопления — лучистое оно или конвективное — характеризуется не доминирующим способом теплоотдачи, а температурной обстановкой в помещении (согласно выражения 11.1).

Действительно, при низкотемпературных (26. 38°С), а следовательно, развитых по площади потолочных и напольных панелях увеличивается температура поверхности ограждений помещения, и способ обогревания всегда относится к лучистому. При стеновых же панелях в зависимости от их размеров и температуры поверхности способ отопления помещения может быть отнесен и к лучистому, и к конвективному (если радиационная температура окажется ниже температуры воздуха). Однако по общности конструктивных схем и способа

отопления помещений потолочному, напольному и стеновому панельному отоплению дается общее наименование – панельно-лучистое.

В системах панельно-лучистого отопления применяют металлические панели с отражательными экранами и бетонные панели.

Металлические панели предназначены для отопления широких производственных помещений, перекрытых фермами и не нуждающихся в активной вентиляции (механические, инструментальные, модельные цехи, ангары, склады и т.п. помещения).

Бетонные панели с замоноличенными греющими трубами применяются в напольных и стеновых системах панельно-лучистого отопления. Бетонные панели используются для отопления жилых, общественных и производственных зданий, особенно когда к помещениям этих зданий предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования.

При отопительных панелях, скрытых в строительных конструкциях, обеспечиваются повышенные санитарно-гигиенические требования, не занимается полезная площадь помещений. Температура поверхности греющих панелей значительно ниже температуры теплоносителя. Уменьшается расход металла по сравнению с расходом на чугунные или стальные радиаторы, на гладкотрубные приборы. Выравнивается температура воздуха по высоте обогреваемых помещений. К достоинствам систем панельно-лучистого отопления можно также отнести сокращение затрат труда на месте строительства зданий, при заводском изготовлении конструкций перекрытий и полов с замоноличенными греющими элементами. Возможно сокращение теплозатрат на отопление помещений при относительном понижении температуры внутреннего воздуха.

Недостатками систем панельно-лучистого отопления являются трудность ремонта замоноличенных греющих элементов, сложность регулирования теплоотдачи отопительных панелей, повышение капитальных вложений (по сравнению с конвективным отоплением) при низкой температуре теплоносителя.

Панельно-лучистое отопление применяют в жилых зданиях, помещениях детских дошкольных учреждений, в операционных, родовых и тому подобных помещениях лечебно-профилактических учреждений, в помещениях и вестибюлях (теплые полы) общественных зданий. Отопительные панели используют также для обогревания основных помещений вокзалов, аэропортов, ангаров, высоких цехов производственных зданий, помещений категорий Г и Д (кроме помещений со значительным влаговыделением), применяют в производственных помещениях с особыми требованиями к чистоте (производство пищевых продуктов, сборка точных приборов и т.п.).

11.2. Температурная обстановка в помещениях при панельнолучистом отоплении

При панельно-лучистом отоплении температура каждой поверхности ограждений, участвующих в лучистом теплообмене, повышается. При этом соз-