- Используем тепло земли для отопления дома

- Геотермальные насосы, использующие тепло земли для отопления дома

- Вертикальные коллекторы для отопления дома от земли

- Горизонтальные коллекторы для обогрева дома теплом земли

- Воздушные коллекторы

- Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

- Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

- Как сделать грунтовый теплообменник

- Гравийный грунтовый теплообменник без труб

- Эксплуатация грунтового теплообменника

- Выберите тип вентиляции для своего дома

Используем тепло земли для отопления дома

Энергия земли для отопления дома в настоящее время используется редко – большинство людей предпочитает задействовать традиционные источники энергии. Но цены на топливо постоянно растут, а запасы газа, угля и нефти когда-то, пусть даже через много лет, но завершатся. По этой причине возникает необходимость искать альтернативные источники тепла, в частности — тепло земли для отопления дома.

Обогрев дома теплом земли является более предпочтительным в сравнении с солнечной и ветряной энергией. В Европе уже сейчас широко распространены гелиосистемы, позволяющие использовать солнечные лучи для отопления дома и подогрева воды (прочитайте также: «Гелиосистемы для отопления своими руками»). Однако их применение ограничено – если в странах с теплым климатом их хватает для полноценного обогрева жилья, то в регионах с умеренным климатом слишком много пасмурных дней. Кроме того, солнечные коллекторы должны иметь большую площадь и емкий теплоаккумулятор, и в результате создание системы отопления обходится в большую сумму (прочитайте: «Солнечный обогреватель своими руками»).

Также не помешает иметь дополнительный источник тепла на случай затянувшейся непогоды. Энергия ветра тоже является не самым лучшим вариантом: его сила меняется, а складки рельефа способствуют образованию мест с постоянным штилем.

Если использовать тепло земли для отопления дома, то дополнительный источник энергии не потребуется – в любой день почва на глубине от нескольких метров сохраняет постоянную температуру. Чем больше глубина погружения геотермального насоса, тем выше температура грунта, а соответственно, и эффективность отопления (детальнее: «Геотермальное отопление: принцип работы на примерах»). Однако нужно помнить о глубине промерзания – в разных регионах она отличается.

Геотермальные насосы, использующие тепло земли для отопления дома

Отопление за счет энергии земли происходит благодаря специальному устройству – геотермальному насосу.

Принцип его работы аналогичен холодильнику:

- газообразный хладагент сжимается компрессором, и при этом сильно нагревается;

- хладагент проходит через теплообменник, отдавая избыток тепла и остывая до комнатной температуры;

- после охлаждения это вещество поступает в охлаждающий контур морозильной камеры, где оно потом расширяется. В результате изменения агрегатного состояния с жидкого до газообразного, хладагент резко остывает и охлаждает все вокруг себя;

- затем он вновь поступает к компрессору, и цикл повторяется снова.

Аналогично происходит и отопление дома энергией земли. Например, холодильник отбирает тепло у холодного объекта и передает его теплому предмету, таким образом, тепло переносится от морозилки с минусовой температурой в помещение. Количество перекачиваемой энергии в несколько раз больше потребляемого компрессором электричества.

Отопление от тепла земли отличается высокой эффективностью – тепловая мощность в три раза превышает количество потребляемого электричества. Если сравнивать тепловой насос с холодильником, то в данном случае грунт, имеющий постоянную температуру, заменяет морозильную камеру.

При создании системы отопления нужно установить не только радиаторы для отдачи тепла, но и теплообменник на второй стороне контура, который станет забирать у грунта тепло.

Коллекторы бывают двух видов:

- вертикальные;

- горизонтальные.

Прежде чем начать использовать тепло из земли для отопления дома, нужно определиться с видом коллектора. Как они выглядят, можно посмотреть на фото.

Вертикальные коллекторы для отопления дома от земли

Однако следует учитывать существенный недостаток данной схемы: отопление из недр земли обходится дорого. Разумеется, первоначальные затраты впоследствии окупятся, но все же далеко не каждая семья может позволить себе такие расходы. Цена бурения высока, и на то, чтобы сделать несколько скважин глубиной в 50 метров, денег потребуется немало.

Горизонтальные коллекторы для обогрева дома теплом земли

Их используют в регионах с относительно теплым климатом, где глубина промерзания почвы не превышает 1-1,5 метров. Организовать отопление дома от земли в данном случае гораздо проще, ведь траншеи можно выкопать и самостоятельно, и стоимость работ значительно уменьшится.

Но и у такой схемы есть недостатки. Прежде всего, выполнить отопление из земли своими руками не так-то просто: например, для дома площадью 275 «квадратов» потребуется уложить в траншеи 1200 метров труб. Помимо того, что придется потратить много времени на копание траншей, трубы еще и займут большую площадь. Использовать этот участок, например, для сада или огорода, нельзя: корни растений будут перемерзать из-за особенностей работы коллектора.

Таким образом, отопление энергией земли является хорошей идеей, но весьма сложной в реализации. Аналогично обстоят дела и с солнечным обогревом. Именно по этой причине альтернативные источники энергии на сегодняшний день мало распространены.

Воздушные коллекторы

Подземное отопление частного дома можно реализовать и с помощью воздушных коллекторов. Это более простой способ воздушного отопления в частном доме по сравнению с двумя предыдущими.

Чтобы нагреть воздух в помещении до комфортной температуры, требуется определенное количество тепла. Чем ниже первоначальная температура, тем выше затраты. С помощью вентиляционной системы и тепла, полученного из грунта, можно бесплатно повысить температуру воздуха в доме. Обогрев теплом земли в данном случае происходит весьма просто.

Для организации системы отопления нужно:

- вывести воздухозабор вентиляции ниже уровня промерзания грунта;

- проложить изогнутый, прямой или многотрубный коллектор с помощью обычных канализационных труб (форма выбирается в зависимости от участка, на каждый квадратный метр площади дома должно приходиться 1,5 метра коллектора);

- сделать воздухоотвод на дальнем от дома конце коллектора, выведя трубу на высоту минимум 1,5 метров от земли и оборудовав ее зонтом-дефлектором (разумеется, приток воздуха в дом будет принудительным.

В этом случае земляное отопление не сможет полностью обеспечить дом теплом.

Тем не менее, оно дает возможность реализовать две идеи:

- Поступающий через вентиляцию воздух можно подогревать любым обогревателем (газовым теплогенератором, соляровым, электрическим и пр.) и затем разводить по комнатам с помощью вентиляционных каналов. Полностью бесплатным такое отопление от земли не будет, но все же затраты уменьшатся: нагреваться станет не холодный уличный воздух, а тот, который уже прогрет примерно до +10 градусов. Особенно хорошо можно сэкономить, если зимы в регионе холодные.

- Нагретый с помощью тепла земли воздух можно использовать для обдува внешнего блока обычного кондиционера или теплового насоса типа «воздух-воздух». Любое устройство данного класса сможет эффективно работать при температуре около +10 градусов. Сложность реализации заключается лишь в обеспечении нужного воздушного потока. В результате воздух прогревается теплом грунта, поступает к тепловому насосу и отводится за пределы дома.

Отопление теплом земли – хорошая альтернатива традиционным способам обогрева, но в настоящее время оно не является широко распространенным (прочитайте также: «Альтернативное отопление частного дома — выбор достаточно большой»). Это связано, в основном, со сложностью монтажа и большими первоначальными расходами. Лучшим вариантом является бурение скважин и размещение в них труб, но обходится такая система отопления слишком дорого. С другой стороны, это позволяет обогревать дом, пользуясь бесплатным источником тепла.

Также нельзя забывать о том, что такой вариант отопления является экологически чистым и высокоэффективным, поскольку температура почвы на глубине нескольких десятков метров остается постоянной.

Видео о том, как использовать тепло земли для отопления дома:

Грунтовый теплообменник вентиляции в частном доме

Другие статьи на эту тему:

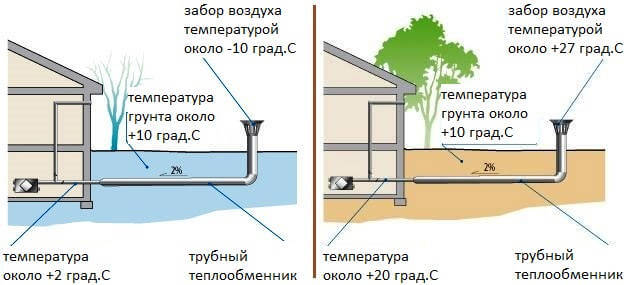

При устройстве вентиляции в частном доме все более популярным становится осуществлять забор свежего воздуха через грунтовый теплообменник.

Воздух в систему приточной вентиляции поступает с улицы через грунтовый теплообменник — трубу проложенную по участку в земле ниже глубины промерзания грунта.

На глубине 1,5 — 2 м. температура грунта остается постоянной круглый год — 8-10 °С.

Зимой, проходя по трубе теплообменника, приточный воздух нагревается до температуры, близкой к 0 °С.

Это снижает расход энергии на нагрев приточного воздуха, примерно на 25%, а в сильные морозы предотвращает выпадение инея на рекуператоре блока вентиляции. Иней перекрывает приток воздуха в дом.

Справа: летом — охлаждает;

В межсезонье грунтовый теплообменник бездействует.

Летом воздух в трубе наоборот — охлаждается. Охлажденный воздух подается в помещения, снижая или вовсе исключая потребность в кондиционировании. Летом температура воздуха на выходе из теплообменника снижается максимум на 10-12 о С. при температуре наружного воздуха около 35 о С.

Для работы в этом режиме блок вентиляции с рекуператором должен иметь байпас, чтобы пропускать воздух помимо рекуператора.

Чем больше разница температур наружного воздуха и грунта, тем больше теплообмен. Грунтовый теплообменник работает не эффективно, если температура наружного воздуха находится в пределах +5 … +25 °С. Поэтому в межсезонье грунтовый теплообменник не используют. Забор воздуха происходит непосредственно с улицы, через воздухозаборник в стене дома.

Использование грунтового теплообменника наиболее выгодно для вентиляции достаточно герметичного воздухонепроницаемого дома. В таком доме весь воздух поступает внутрь помещений только через трубу теплообменника.

Грунтовый теплообменник выгодно применять с любым блоком принудительной вентиляции, как с рекуператором, так и без него.

Грунтовый теплообменник в системе естественной вентиляции

В системе естественной вентиляции дома можно организовать приток воздуха через грунтовый теплообменник. Для этого, в трубу теплообменника на входе в дом достаточно установить канальный электровентилятор мощностью 100 — 200 Вт. и выполнить разводку труб приточной вентиляции диаметром 100 мм. в комнаты дома.

Удаление воздуха из дома будет осуществляться через вытяжные каналы естественной вентиляции. Приточная система с грунтовым теплообменником будет выполнять роль приточных клапанов.

Вентилятор лучше разместить в техническом помещении, чтобы снизить уровень шума от его работы.

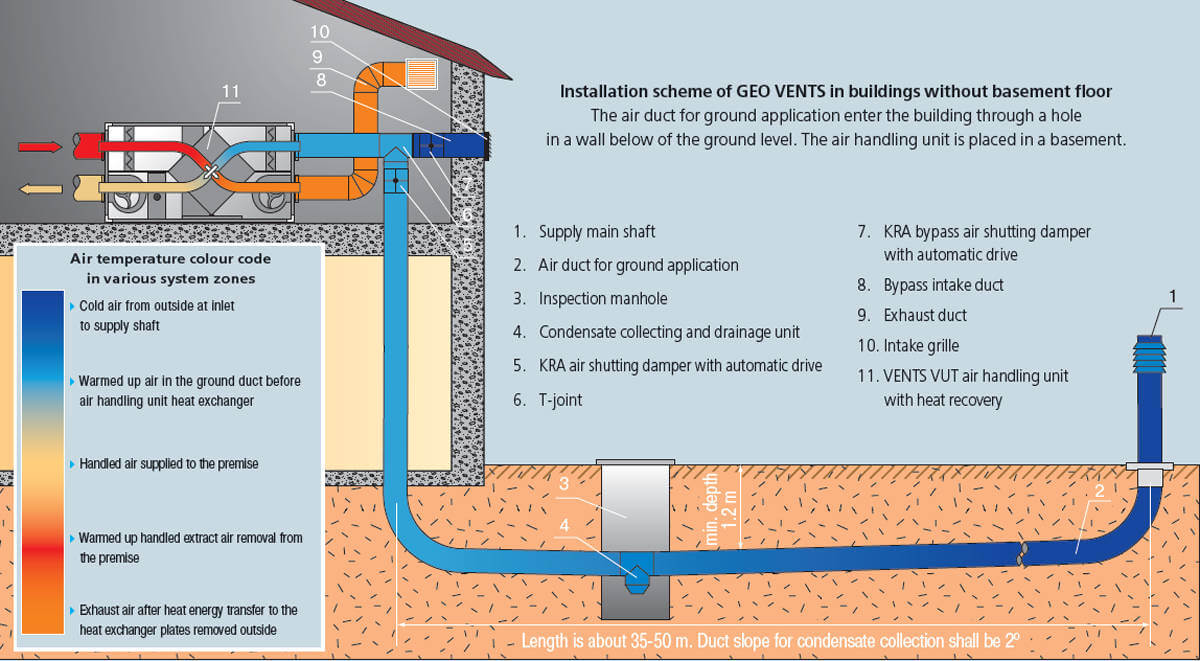

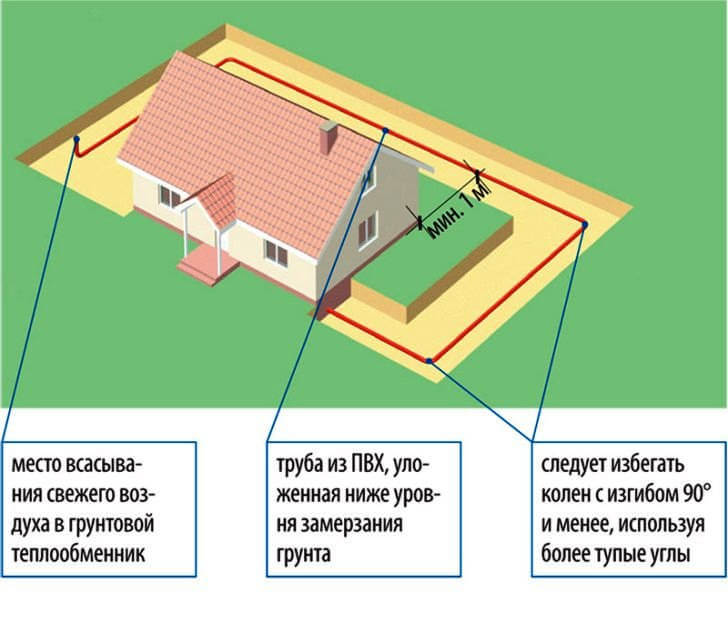

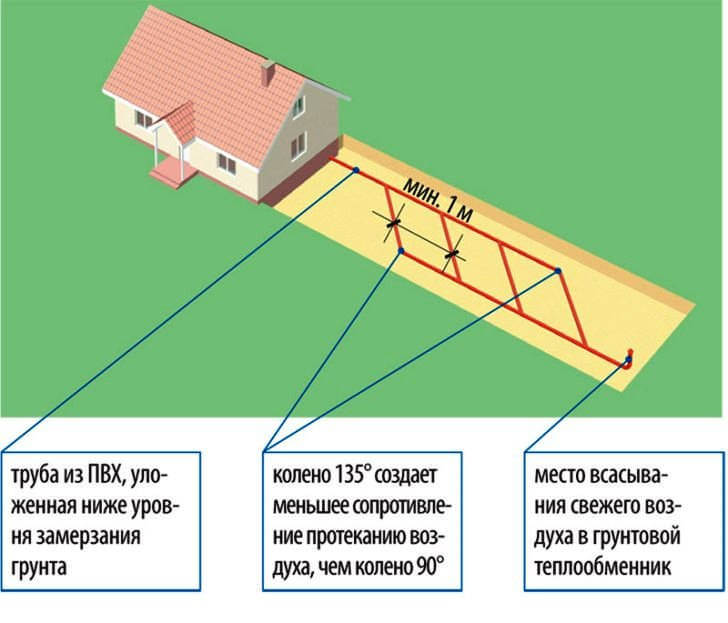

Как сделать грунтовый теплообменник

Для устройства грунтового теплообменника на участке в траншею укладывают трубу диаметром около 200 — 250 мм. Оптимальная скорость движения воздуха в трубе около 3 м/сек. Увеличивать диаметр труб не выгодно — эффективность теплопередачи растет слабо, а стоимость труб возрастает значительно.

Для прокладки обычно используют канализационные трубы из ПВХ. Для обеспечения лучшей передачи тепла, следует выбирать трубы с меньшей толщиной стенки. Специально для устройства грунтовых теплообменников выпускают трубы из полипропилена, которые более теплопроводны, чем из ПВХ. Кроме того, такие трубы изнутри имеют покрытие, которое препятствует развитию микроорганизмов.

Длина трубы 35 — 50 метров. Чем длиннее труба, тем эффективнее теплообмен, но выше аэродинамическое сопротивление. Трасса трубы не обязательно прямолинейная — допускаются повороты.

Трубы в траншее укладывают с уклоном 2% в ту или иную сторону. Этот уклон необходим для стока конденсата, который может появляться в трубе летом при охлаждении теплого воздуха улицы.

Товары для строительства и ремонта

|

| Воздухозаборник с фильтром |

На нижней отметке трубы теплообменника устраивают сток конденсата в канализацию или в дренажный колодец, или просто в грунт — в песчаную подушку при низком уровне грунтовых вод.

Конец трубы теплообменника, на который устанавливается воздухозаборник, на участке выводят выше уровня снегового покрова. Не рекомендуется делать забор воздуха непосредственно у земли, ниже 1,5 метра от поверхности участка. Радиоактивный почвенный газ радон тяжелее воздуха и его наибольшая концентрация наблюдается как раз у поверхности земли.

Воздухозаборник, устанавливаемый на трубу, оснащают защитной металлической сеткой и фильтром. Конструкция воздухозаборника должна препятствовать проникновению в трубу осадков, птиц, грызунов, листьев, насекомых.

Другой конец трубы заводят в подвал дома, если он есть, или пропускают под фундаментом и выводят в техническое помещение на первом этаже, где установлен блок приточной вениляции.

На участке воздухозаборник приточной вентиляции в частном доме размещают на расстоянии не ближе 10 м. от источников запахов и других мест загрязнения воздуха.

Гравийный грунтовый теплообменник без труб

Существует вариант устройства грунтового теплообменника без применения труб. Вместо труб в траншею на горизонтальном участке насыпают слой щебня или гравия крупной фракции толщиной не менее 800 мм.

Гравийный теплообменник рекомендуется размещать на участке рядом с домом, что уменьшит длину и аэродинамическое сопротивление труб, соединяющих его с домом. Кроме того, гравийный теплообменник максимально удаляют от очистных устройств местной канализации. Уровень грунтовых вод должен быть ниже дна теплообменника.

Для устройства гравийного теплообменника роют котлован размером, позволяющим разместить в нем гравийную засыпку объемом 9 — 13 м 3 . Рекомендуемая толщина слоя засыпки гравия в котловане 0,9 — 2 м.

Дно и стенки котлована покрывают геотекстилем для предотвращения заиливания грунтом. Котлован заполняют гравием или щебнем фракции 20 мм. Перед укладкой материал засыпки тщательно промывают для удаления песка и других загрязнений. Засыпку накрывают сверху полотном геотекстиля, что предотвращает смешивание гравия с лежащим выше грунтом.

Ввод в дом и воздухозаборник выполняют как обычно, из труб диаметром 200 — 250 мм. Горизонтальные участки труб укладывают с уклоном 1-2% в сторону засыпки для стока воды. На концах подводящих труб в слое засыпки рекомендуется сделать гребенку из труб диаметром 150 мм для более равномерного распределения воздуха в слое как по вертикали, так и по горизонтали. Трубы гребенки располагают с шагом 600 — 800 мм.

-

- Гравийному теплообменнику не нужны устройства для отвода конденсата.

- Меньше стоимость сооружения.

- Имеет более высокое аэродинамическое сопротивление.

- Увлажняет поступающий в дом воздух.

- Не защищен от попадания в нагнетаемый в дом воздух почвенных газов.

Гравийный теплообменник бывает выгодно соорудить на небольшой глубине в 0,5-0,6 м., в слое, где грунт зимой промерзает. Грунт над теплообменником в этом случае защищают от промерзания, утепляя его слоем теплоизоляции. Для утепления используют плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) марки 35. Толщину и ширину слоя утеплителя определяют расчетом.

Гравийный теплообменник не следует применять в районах интенсивного выделения из недр земли радиоактивного почвенного газа радона.

Эксплуатация грунтового теплообменника

Наиболее эффективная работа грунтового теплообменника обеспечивается при его эксплуатации с перерывами на восстановление. Если воздух через теплообменник пропускать непрерывно, то температура почвы будет постепенно уравниваться с температурой воздуха, а эффективность теплообменника падать. Через каждые 10 — 20 часов работы грунтовый теплообменник необходимо отключать для восстановления на такой же период времени. Для этого лучше всего использовать время, когда все уходят из дома. На это время забор воздуха переключают на байпас помимо теплообменника.

Переключение клапанов — заслонок, меняющих режим работы теплообменника в зависимости от температуры наружного воздуха и перерывов на восстановление, должно выполняться автоматикой. При ручном управлении хозяева обычно забывают это делать.

Для того, чтобы грунтовый теплообменник работал непрерывно, без перерывов на восстановление, рекомендуется делать два теплообменника — прокладывать две трубы. Пока один теплообменник отключен для восстановления, работает другой, и наоборот.

При переключении забора воздуха через грунтовый теплообменник, аэродинамическое сопротивление притока на входе в блок принудительной вентиляции заметно увеличивается. Вентилятор притока в блоке вентиляции на это часто не рассчитан и не может обеспечить необходимый приток воздуха в помещения. Необходимо выбирать блок принудительной вентиляции, рассчитанный на работу с грунтовым теплообменником. Или придется устанавливать дополнительный вентилятор на выходе воздуха из трубы грунтового теплообменника.

Еще статьи на эту тему:

Выберите тип вентиляции для своего дома

Какую вентиляцию выбрали Вы? Голосуйте!

Узнайте, что выбрали другие.