Зонные системы водоснабжения

Зонирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на подъем воды.

Системы водоснабжения, разделенные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории.

Иногда зонирование применяется и при большом различии значений свободных напоров, требуемых отдельными потребителями (в водопроводах некоторых промышленных предприятий).

Когда отдельные точки снабжаемой водой территории имеют значительную разность отметок, то в пониженных точках водопроводной сети могут возникнуть давления, превышающие допустимые для используемых типов труб и условий эксплуатации водопровода.

Если в наиболее высоко расположенной точке сети должен быть обеспечен свободный напор Нсв, то в её нижней точке при незонированной системе напор будет составлять

Где: DZ — максимальная разность отметокместности в пределах обслуживаемой территории;

hlмакс — максимальные потери напора в сети.

Нсв – необходимый свободный напор в критической точке

Если полученное значение Нмакс превышает допустимый напор, то необходимо разделить сеть на зоны с таким расчетом, чтобы в пределах каждой из них напор не превышал допустимого.

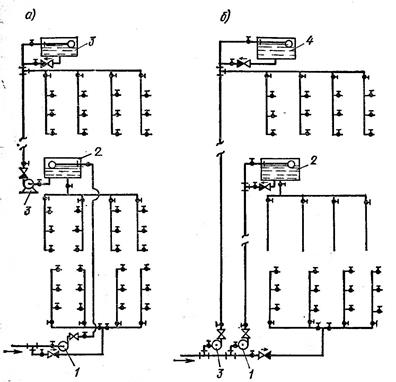

Зонирование может быть осуществлено по «последовательной» или по «параллельной» схеме. В первом случае отдельные зоны соединяются последовательно (рис.1), во втором случае зоны включены параллельно (рис. 2)

При последовательном зонировании общая водопроводная сеть объекта делится на две последовательно соединенные сети.

Вода подается головной насосной станцией в количестве (Q1+Q2) обеспечивающем потребности обеих зон, и под напором Н1, рассчитанным на подъем воды до границы между зонами. Здесь устанавливается насосная станция НС-3 верхней зоны. Она берет воду в количестве Q2 из сети нижней зоны (непосредственно или через регулирующую емкость) и подает ее под напором Н2 в сеть верхней зоны.

Таким образом, расход верхней зоны подается транзитом через сеть нижней зоны.

В системах параллельного зонирования принципы разделения общей сети на сети верхней и нижней зоны те же самые, но вода подается в сеть каждой зоны по отдельным водоводам своей группой насосов, расположенной на общей головной насосной станции. Таким образом, зоны включаются параллельно.

Водоводы, питающие верхнюю зону, обычно прокладываютсячерезтерриторию нижней зоны.

Насос нижней зоны подает расход Q1 под напором Н1, необходимым для этой зоны; насос верхней зоны подает расход Q2 под значительно большим напором H2, так как насосы второй зоны поднимают воду на значительно большую геометрическую высоту, и в величину их напора входят большие потери в водоводах.

|

Рис. 1. Схема последовательного зонирования водопроводной сети

Как видно из рис. 2, при параллельном зонировании значения максимальных напоров для первой зоны и для второй зоны (в точках примыкания водоводов к территориям зон) не должны превышать допустимого напора. Следует иметь в виду, что в водоводах, как правило, допустимы давления значительно большие, чем в сетях, к которым присоединяются домовые ответвления.

Каждая из рассмотренных систем зонирования имеет свои достоинства и недостатки.

Недостатком системы последовательного зонирования является необходимость устройства дополнительной отдельно стоящей насосной станции (для каждой лишней зоны), что связано с увеличением затрат на строительство и затрат на эксплуатацию — в части содержания персонала. Надежность этих систем ниже, чем систем параллельного зонирования, где имеет место независимая подача воды в каждую зону.

К недостаткам систем параллельного зонирования относится увеличение строительной стоимости водоводов (вследствие увеличения их суммарной длины).

Вообще строительная стоимость зонированной системы для любого объекта будет всегда больше, чем незонированной.

Рис. 2. Схема параллельного зонирования водопроводной сети

ЗОННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

Зонные системы внутреннего водопровода применяют в двух случаях. Во-первых, при превышении допустимых пределов гидростатического давления в системе и, во-вторых, для обособления условий работы системы по гидравлическому режиму, что чаще происходит при отделении части системы по питанию или по величинам напоров.

Согласно СНиП,пп. 5.12и 6.7,наибольшая величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должна превышать 60 м. В системе раздельного противопожарного водопровода величина гидростатического напора допускается до 90 м. В противном случае необходимо разделить водопровод на вертикальные зоны. Как правило, в современном строительстве к двухзонной системе приходится переходить в зданиях высотой более 17 этажей. Обычно первую (нижнюю) зону устраивают таким образом, чтобы использовать гарантийный напор городского водопровода. Размеры последующих зон, число которых может быть различным, назначают в зависимости от величин допустимого давления в сети внутреннего водопровода. Схемы зонных водопроводов могут быть последовательными и параллельными (рис. 2.3).

Последовательная схема(рис. 2.3, а) имеет меньшую протяженность трубопроводов, но менее надежна в работе, требует установки насосных агрегатов на промежуточных этажах, что крайне нежелательно из-за вибрации и шума. Кроме того, к числу крупных недостатков подобной системы следует отнести неоднократное размещение регулирующих объемов, т. е. нерациональное распределение и использование строительного объема здания под инженерное оборудование.

Параллельная схема(рис. 2.3, б)отличается некоторым перерасходом труб, но централизованное размещение насосных агрегатов упрощает автоматизацию их работы и эксплуатацию. Увеличение длины труб, прокладываемых по этой системе, не сопровождается значительным перерасходом металла (в весовых единицах), так как диаметры зонных стояков (так же, как и расходы подаваемой воды) по отдельным зонам неравнозначны.

1 — центробежный насос 2-й зоны; 2 — напорно-запасный бак 2-й зоны; 3 — насос 3-й зоны; 4 — напорно-запасный бак 3-й зоны

Рис. 2.3. Последовательная (а) и параллельная (б) схемы зонных водопровод зданий

В нижних зонах, как правило, потребляется больше воды и имеются стояки большего диаметра (qн >>qв; dн >>dв).

Вторая причина зонирования заключается в более полном использовании гарантийного напора городского водопровода, что позволяет эффективно использовать энергию городских насосов и рационально подбирать насосы -повысители только на расход и напор верхней зоны. Верхняя зона работает под напором дополнительных насосов.

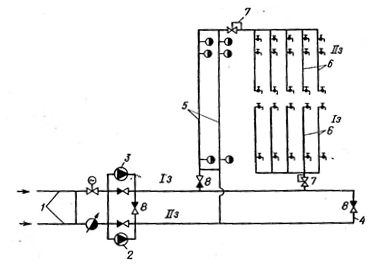

Двухзонные системы внутренних водопроводов, выполненные по обычной схеме (с отдельными хозяйственно-противопожарными разводящими трубопроводами для каждой зоны), значительно дороже однозонных систем по сметной стоимости. Следует отметить, что предлагаемая вниманию читателей новая система приемлема в первую очередь для секционных жилых зданий повышенной этажности (от 12 этажей и выше), так как в этих зданиях роль подающего трубопровода второй зоны играет пожарный стояк. Автором этой схемы является канд. техн. наук М. Е. Соркин (МНИИТЭП) (рис. 2.4).

1 — вводы водопровода; 2 — хозяйственный насос второй зоны; 3 — противопожарный насос; 4 — перемычка между подводящими магистральными трубопроводами; 5 — пожарные стояки; 6 — хозяйственные водоразборные стояки; 7 — регулятор давления «после себя»; 8 — обратный клапан

Рис. 2.4. Двухзонная схема водоснабжения зданий (М. Е. Соркин, МНИИТЭП)

Согласно этой схеме, имеется только два разводящих трубопровода, причем каждый из них служит для подачи воды в соответствующую зону. В трубопровод первой зоны вода подается непосредственно из городского водопровода. Противопожарные насосы подключены к магистральному трубопроводу первой зоны. К магистрали второй зоны подключены насосы, обеспечивающие в ней необходимое давление. Оба магистральных трубопровода соединены между собой перемычками с установленными на них обратными клапанами таким образом, что они могут пропускать воду только из первой зоны во вторую.

Сдвоенные пожарные стояки выполнены однозонными и присоединены к обеим магистралям. На подводке к этим стоякам от магистрали первой зоны также установлен обратный клапан. Водоразборные стояки первой второй зон подключены к соответствующим магистралям, но с той лишь разницей, что у первой зоны она с нижней разводкой, а у второй — с верхней. На присоединениях этих разводящих магистралей размещены регуляторы давления «после себя».

Система работает следующим образом. При водоразборе давление в разводящей магистрали первой зоны меньше, чем в магистрали второй зоны, поэтому обратные клапаны на перемычках, соединяющих эти магистрали, закрыты. По этой же причине закрыты клапаны на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Таким образом, магистрали и водоразборные стояки первой и второй зон полностью изолированы друг от друга. Пожарные стояки находятся под давлением насосов второй зоны системы. Во время пожара при включении в работу насосов противопожарного назначения, создается большее давление, чем у насосов хозяйственного назначения второй зоны, поэтому под давлением воды пожарных насосов открываются обратные клапаны на перемычках между магистралями и на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Защита водоразборных стояков первой и второй зон от повышенного давления пожарных насосов обеспечивается регулятором давления «после себя». Вода подается к пожарным стоякам по двум трубопроводам, как и предписывается действующими нормами. Подача хозяйственного и пожарного расходов в систему по двум магистралям первой и второй зон обеспечивает снижение строительной стоимости системы по сравнению с такой же стоимостью двухзонных традиционных систем.

Двухзонная система М. Е. Соркина может быть использована более широко не только в зданиях повышенной этажности (высотой более 50 м), но и в зданиях массового строительства (высотой от 9 до 16 этажей).

Дата добавления: 2015-12-16 ; просмотров: 5690 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Лекция 8,9. Зонные системы водоснабжения. Виды систем.

Зонирование системы – это разделение единой системы водоснабжения на отдельные части (зоны) для каждой группы потребителей с разными требованиями к качеству подаваемой воды, в отношении напоров и т.д., а сами схемы – зонными. Зонирование применяется для населенных мест и для промпредприятий. Оно снижает недопустимо высокие напоры, уменьшает затраты электроэнергии на подъем воды, сокращает утечки. Зонные схемы устраивают при значительной разности отметок (вертикальные схемы) и большой протяженности территории объекта (горизонтальные или вертикальные схемы), а также при большой разности свободных напоров, требуемых отдельными потребителями. Различают два основных вида систем: параллельное зонирование и последовательное. Однозонная схема водоснабжения является более экономически эффективной в малых населенных местах (водопотребление до 10-12 тыс. м 3 /сут) при перепаде отметок в пределах территории объекта до 70-80 м. в больших городах – до 40-45 м.

1. Параллельное зонирование (схема рис.1).

Рис. Параллельноезонирование: 1-насосная станция , 2-водонапорная башня I зоны, 3- водонапорная башня II зоны, 4 -водоводы

Согласно рис.1 зоны включаются параллельно и вода поступает в каждую зону отдельно по своим водоводам. В здании насосной станции для каждой зоны установлены отдельные группы насосов, разных по производительности и напорам. Каждая зона рассчитывается как отдельный объект водоснабжения. Водоводы, питающие верхнюю зону, обычно прокладывают по территории нижней зоны. Насос нижней зоны (I) подает расход QI под напором НI необходимый для этой зоны. Насос верхней зоны (II) подает расход QII под большим напором НII на большую геометрическую высоту.

Напор в водоводе, подающем воду в верхнюю зону, сможет быть велик и у границы города достигать максимального значения, как до зонирования, но он не должен превосходить пределов, которое определяются конструкцией водопровода (материалом и тип труб), условиями эксплуатации внутренних водопроводов – 60 м (согласно СНиП).

2. Последовательное зонирование.

Вода в полном объеме подается сначала в нижнюю зону, в котором присутствует тот объем, который должен подаваться в верхнюю зону (II), т.е. он транзитом проходит по нижней зоне и затем группой насосов подается в верхнюю зону. Таким образом, общая водопроводная сеть объекта делится на две последовательно соединенные сети.

Рис.2 Последовательное зонирование: 1-НС , 2- резервуары, 3 НС зоны II, 4 –водонапорная башня зоны II ,5 – водоводы.

Граница в-в между зонами I и II определяется значением наибольшего допустимого в сети напора Н1. Головная насосная станция НС-I подает воду в количестве QI+QII под напором НIнеобходимым для зоны I, вторая насосная станция НС-II берет из сети расход QII для зоны II и подает ее под напором. НII в зону II. Таким образом, расход зоны II транзитом идет через сеть первой зоны.

Последовательное зонирование – вертикальное (см.рис.11) и горизонтальное.

Выбор той или иной системы зонирования и числа зон зависят от местных условий, технических и экономических соображений. Гидравлический расчет зонных систем ведется таким же методами, что и расчет обычных водопроводов, но при расчете нижних зон должна быть учтена их связь с верхними зонами.

Деление на зоны при значительной разности отметок или большой протяженности территории объекта обусловлено чаще всего технической необходимостью: а именно, в наиболее высоко расположенной (диктующей) точке сети должен быть обеспечен необходимый свободный напор, а в нижней точке напор не должен превышать 60 м.

Расчетная высота зоны, т.е. разность отметок местности в пределах зоны ▲Z=Zmax-Zmin, не должен превышать ▲Zпр=Hmax-Hсв-hmax. В городских водопроводах, как отмечалось, максимальный напор Hmax не должен быть более 60 м.

Принимая ориентировочно потери напора в сети hmax и задаваясь Hmax и Нсв, можно определить предельную разность отметок ▲Zпр, при которой давление в сети не превышает Нmax.

Если в пределах территории разность отметок (Zmax-Zmin)> ▲Zпр, то давления в неблагоприятно расположенных точках сети будут выше допустимых, поэтому система должна быть разбита на зоны.

В ряде случаев зонирование принимают исключительно по экономическим соображениям. Экономический эффект состоит в снижении суммарной мощности насосных станций (снижение расхода энергии на подъем воды). Для этого следует дать энергетическую оценку.

Энергетическая оценка водопроводных систем.

Полная энергия, затрачиваемая в единицу времени насосной станцией можно выразить:

Q – количество воды, подаваемое насосами в сеть,

Н – напор, создаваемый насосом.

Полная энергия может быть разделена на три составляющие:

1) Энергия, расходуемая на подачу потребителю определенного количества воды Qi, на определенную высоту (Zi+Hi), где Zi – отметка земли, Hi – требуемый свободный напор. Эта энергия, затрачиваемая на подъем воды потребителем на определенную высоту – есть полезно затраченная энергия Эг.

2) Энергия, идущая на преодоление гидравлических сопротивлений в трубах – эта часть энергии теряется в системе, но она необходима для транспортирования воды по трубам Эт:

Где qi – расход на отдельных участках сети,

hi – потеря напора на этих участках.

3) Энергия, затраченная бесполезно на излив при избыточном по сравнению с требуемым напором:

▲Hi – избыточный напор,

Эу – бесполезно затраченная энергия, затраченная на бесполезную работу при подъеме воды при избыточном давлении.

Таким образом, для любой системы подачи и распределения воды сумма составляющих равна полной гидравлической энергии:

На основании данных о расходуемых компонентах полной энергии Абрамович Н.Н. и Мошнин Л.Ф., при разработке ТЭР водопроводных сетей установили коэффициент использования энергии φ для централизованных систем водоснабжения.

Коэффициент использования энергии φ можно представить:

Он будет больше, чем меньше Эу.

Низкие значения φ имеют системы, в которых:

— отметки земли понижаются к водопотребителю (объекту водоснабжения);

— наибольший водоразбор в пониженных местах местности и в местах, близких к водопотребителю;

— территория объекта имеет вытянутую в длину форму;

— требуемые свободные напоры снижаются по мере приближения к водопитателю;

— в пределах объекта водоснабжения наблюдается значительная разница свободных напоров для отдельных потребителей.

Низкие значения φ, а следовательно, высокие значения Эу, говорят о неэффективном использовании энергии в системе. Для такой системы целесообразно устройство системы с зонным водопроводом.

Дата добавления: 2015-05-05 ; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав